こんにちは、色葉(いろは)一級建築士事務所です。

建築士を目指す方を対象に、ちょっとした豆知識を書いていこうと思います。

宜しくお願いいたします。

本日は、道路の計り方について解説します。

前回の記事

で解説した座標から計算する道路幅員は

「道路の反対側の境界線からの垂直距離」を計算しましたね。

厳密なことを言うと、これは建築基準法56条「高さ制限」の道路幅員となります。

この他に法52条「容積率」の道路幅員があります。

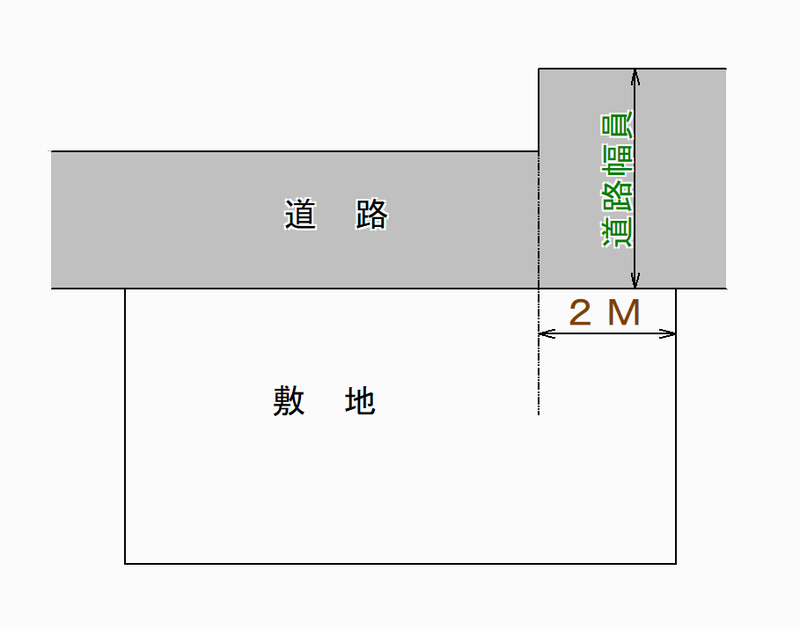

図で説明しますね。※横浜市HP参照

■法56条「高さ制限」に係る道路幅員

■法52条「容積率」に係る道路幅員

道路が2m以上接道している部分の敷地側道路境界線からの垂直距離の最大幅員

法56条の道路幅員は、主に道路斜線や天空率、日影などを検討する際に使用してください。

法52条は容積率を計算する際に使用できます。

道路幅員×0.6 or 0.4=容積率

尚、確認申請書に記載する道路幅員は法52条の道路幅員です。

行政によっては、

「道路幅員を教えてください」と質問すると、

法56条の道路幅員を教えてくれる場合があります。

その時は、その行政の考え方で良いのです。

(経験上、行政と消防の言うことはニコニコ素直に聞くのが吉です。

その地域に建てさせていただく、という心にもない気持ちをもって相談に伺いましょう。)

そして、ちゃんと議事録をとって保管しておきましょう。

○○課○○係 ○○氏 令和2年7月2日

道路幅員について確認したところ○○mと回答あり。

どこの、誰に、いつ、何の質問をして、どういう回答があったのか、

がわかるものが議事録です。

また、法52条の検討がぎりぎりだった場合は

「容積の検討に使用しても大丈夫ですか?」と質問しておきましょう。

そして、その回答も議事録に記載しておいてください。

確認申請の段階で審査機関より上記に関して質疑や是正指示があった場合、

議事録の提示を回答とすることができます。

行政で相談し作成した議事録が一番効力が強いためです。

※もちろん関係法令を満たしていることが前提です。

以上となります。

本日もお読みいただきありがとうございました。

ちなみに、建築設計の上で「道路」というものはとても大事なファクターです。

そのため、当面は道路についての記事となりそうです。

建築設計をこれからする方は是非参考にしてみてくださいね。

参考までに、私がいつも仕事で参考にしている資料を載せておきます。

↓プランニングの際に、法令集と告示だけで判断できないときは、これを調べましょう。

これでも判断できないときは、この書籍を携えて審査機関と相談になります。

↓消防関係については、まずこちらを読みましょう。

その上で各行政で予防火災条例を取り決めていますので、そちらも読みましょう。

↓天空率についてはこれ!付録でついてくる天空率のダイジェスト版をいまだに使っています。

↓面積表の作り方はいまだにこれを参照にしています。

とてもわかりやすいです。

※最後の2冊については、10年以上前になりますので、現法と照らし合わせながら確認してくださいね。

以上、もしよければ購入してってくださいね。