高気密高断熱の注文住宅計画中のかろまりです。

訪問、いいね、フォローありがとうございます![]()

2022年6月 予算確定

2022年9月 土地契約

2023年12月 間取り確定

2023年1月 土地引き渡し予定

2023年3月 仮住まい引っ越し予定

2023年7月 新居に引っ越し予定

学び直し中の育休ママかろまりです。

火山↓に引き続き地震です。

大雨特別警報どこいった?

(ガッツリ統計解析は週末厳しいので多分来週書きます)

お詫び

実際に災害に遭われた方やその関係者の皆様には不快になる内容があるかもしれません。あくまでも災害とは今まで無縁で正常性バイアスのかかってる人(自分含む)向けのネットの駄文です。間違いも多々あるかもしれません。ご容赦ください。

海溝型地震

さて、今まで挙げた地震は海溝型の巨大地震と呼ばれるものです。

津波が出る危険なやつです。

ほぼほぼ海洋プレートが陸の下に沈み込むところで起きます。

日本周辺なら南海トラフとか日本海溝とか千島海溝ですね。

琉球海溝とか小笠原海溝で起きるのかはまだ論争中かもしれません。

相模トラフも狭いですけど、M8くらいの能力があります。

今年は大正関東地震から100年です。

9月1日防災の日、皆さんご存じの通りです。

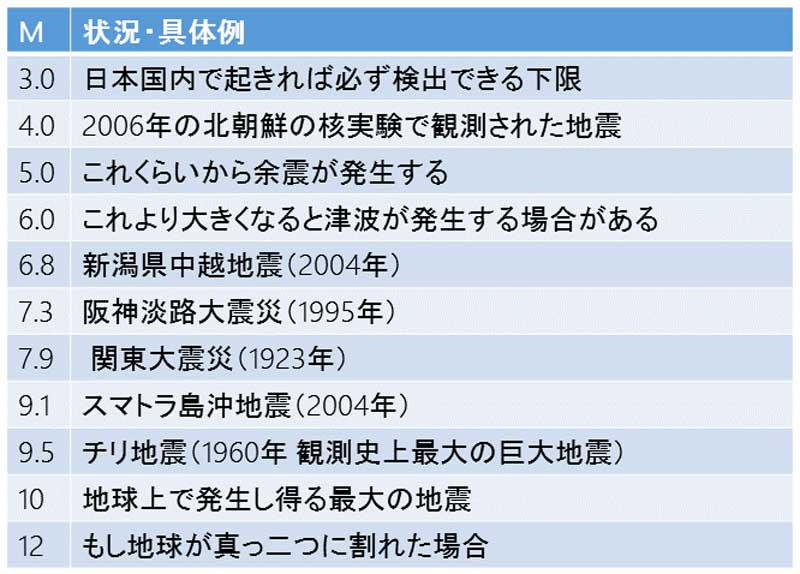

ちなみに最大マグニチュードは12とのことです!

マグニチュードと震度

マグニチュードが1増えると断層の長さ・幅・ズレが3倍くらいになります。

エネルギーは30倍くらいです。

揺れの継続時間はざっくり3倍長くなります。

でもまぁM8とM9の揺れの大きさはそんなに変わらないかもしれません。

マグニチュードは地震ごとに違いますが、"揺れ"=震度は地震ごと場所ごとに違います。

距離や地盤が効くからですね。

M8-9クラスになると断層の一部は近いけど一部は遠くなります。

なので、揺れの指標である震度は割と頭打ちします。

正確には震度は最大7までしか定義されてないので、頭打ちしない指標として計測震度ってやつを見てみます。

計測震度はマグニチュード同様に対数スケールの指標です。

熊本地震Mj7.3:益城町で計測震度6.7

岩手・宮城内陸地震Mj7.2:栗原市で計測震度6.2

東北地方太平洋沖地震Mw9.1:宮城県栗原市、石巻市、福島県国見市、大熊町で計測震度6.3

栗原市揺れ過ぎかよ![]()

この指標では3.11より熊本地震の方が揺れてるわけですね。

震源近いですからね。

3.11は値が大きいのではなく範囲が広いですね。

流石M9です。

要するに震度7を想定しておけば大丈夫だろうってことです。

それより強い揺れはなかなかきません。

内陸地震

海溝型地震とよく対比されるのが内陸地震です。

既に出てきた熊本地震と岩手・宮城内陸地震は内陸地震です。

近代以降最大規模だったのは1981年のM8濃尾地震かと思います。

日本には活断層が2000あるそうです。

30年内の発生確率は0.1-3%くらいが多そうです。

10000年に1回なら平均すると100年で1%、30年では0.3%ですね。

これはポアソン過程の考え方です。

実際はもう少しややこしい計算をしていて、前回から経過時間が長く満期が近づくほど推定確率が上がってくると思われます。

https://www.jishin.go.jp/main/chousa/10_yosokuchizu/k_keisan.pdf

なるほど、専門家に任せて深入りはやめておきましょう!

では、活断層から離れていれば大丈夫なのでしょうか?

地中に埋もれた隠れ活断層があるかもしれません。

なるほどわからん。

とりあえず4000以上あるとか都心は関東ローム層で隠されてとか、ぐいぐい煽ってますね!(週刊誌ですので)

群発地震

個々の揺れとしては大したことないですが、群発地震というのがあります。

有名なのは松代とか伊豆ですかね。

最近だと能登半島がHOTです。

毎日地震とか正直辛いと思います。

建物だって少しずつ悲鳴をあげそうです。

あと、大体こういうのは地下の水の動きとか関係ありそうです。

敷地から突然湧き水とかはやめていただきたいですね。

温泉の温度が上がったり下がったりも面倒です。

東京だと月1回くらい茨城南部深さ50kmに揺らされます。

毎度またあれかってなります。

あれは直接的に生活への影響はないですね。

耐震基準

さて、マイホームの話です。

まずは耐震基準のおさらいです。

ここがわかりやすかったです。

2000年以降なら耐震等級どれでも震度7で倒壊はしないんですね。

2発目に耐えられるかの違いという目安のようです。

熊本地震みたいに余震かと思ったら本震だったみたいなケースだと耐震等級高い方が安心ですね。

実際は等級2は1の1.25倍とか等級3は1の1.5倍の強度と数値化されてるわけですが。

地震保険の金額も変わりますね。

被災確率

火山の時同様にざっくり被災確率を見積もります。

内陸断層2000個。

大きな被害地震が例えば5年に1度として平均1万年に1回。

30年だと6回。

兵庫県南部地震20万棟は別格として、熊本地震の300軒くらいを目安にします。

耐震基準入り乱れててちょうど良いです。

https://www.mlit.go.jp/common/001155087.pdf

30年で1800軒くらいです。

日本全国6000万軒くらいなので被災確率は3万分の1ほどです。

海溝型は30年で70-80%とか言ってるので、

本当かよと思いつつ人口密集地なので日本全国の10%が被災するとすると(建物が壊れるとは言ってない)400-500万軒。

あれ?おかしいな?大災害じゃないですか。

全壊及び焼失は100-200万棟みたいです。

1000-2000棟か、少ないなーと思ったら1000-2000千棟でした![]()

やっぱり別格ですね。

平成25年(2013年)に東北地方太平洋沖地震を踏まえて想定した最大クラスだからM9だと思われます。

70-80%

これツッコミいれると怖い人出てくるんですかね。

あくまでもM8ですね。

M9の確率とは言ってない。

一般論としてマグニチュード1個あがると発生確率は1/10ですので7-8%。

まぁでも実際起こった後にも検証できないんですよね。

現実は0か1なので。

世界中の海溝100ヶ所で予想したら検証ができると思います。

70%と予想した海溝の7割が本当に割れたのか。

1%と予想したところは本当に割れなかったのか。

結局ごちゃごちゃ書いてしまった。

口は災いの元。

7-8%の確率でM9が起きたら100-200万棟が全壊及び焼失とすると、

6000万棟の2-3%かける7-8%ですので0.1-0.2%ですね。

70-80%の確率でM8が起きた場合は例えば10-20万棟が全壊及び焼失とすると、やはり0.1-0.2%です。

平均で見ても内陸地震の0.03%より高そうですね。

まぁ火山と同じで海溝・トラフ沿いに住むかでだいぶ被災確率変わります。

震度6強以上の確率

素人見積もりもそんなに悪くないですが、細かくは政府の推定を頼りましょう!

大本営発表というやつですね。

30年以内に震度6強以上の確率が公開されています。

大元はここです。

東京都だと武蔵野台地と低地で確率変わりますね。

地盤の違いですね。

あ、上野駅の東側ってまだ地盤強いんですね。

隅田川の西と東で違うのか_φ(・_・

まぁ、そもそも関東盆地全体が揺れやすいんですが。

あれ?関東盆地って言わない?

英語だとKanto Basinってよく見かけるんですけど。

げふんげふん。

海溝型の寄与が大きいですね。

内陸地震の寄与↓は一部地域を除くと小さいです。

断層見つかってないですしね。

次回予告

また長すぎると怒られました。

地震対策と地震保険については次回書こうと思います。

大雨洪水警報は気象庁のデータ取ってきて整理しないといけないので少し時間がかかるのです。

もっとお勉強したい人はこちらとか読破すると良いと思います![]()