ギターという楽器の「基音と倍音の役割」について、2回に分けて書こうと思います。

と言っても、私の認識の話ですが。

基本はザックリ。

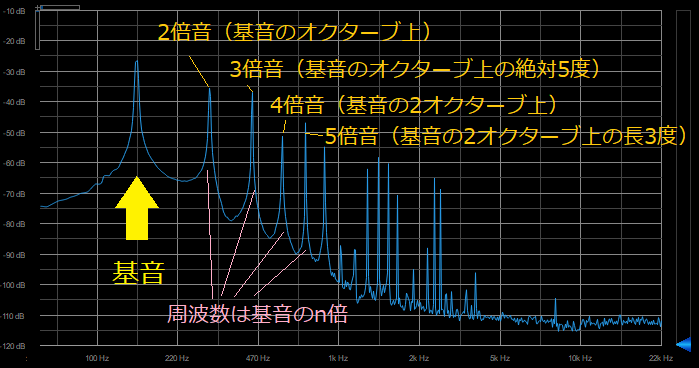

4弦開放音(147Hz)のスペクトルにガッと書き込むと、基音・倍音はこういうことです。

スマホだと見にくいかも…ていうか、「完全」をなぜか「絶対」と書いてしまいましたw

4弦開放のD音は、基音のD 147Hz以外に、沢山の倍音で構成された音です。

主要な倍音は、D、F#(長3度)、A(完全5度)のメジャートライアドの音名で、オクターブ違いではありますが、メジャーコードの響きを作る不思議なものです。

ここまではご存知の方も多いかと。

では、これらの音にどのような役割があるのか、という本題に入っていきます。

まずは基音の役割です。

ギターの各フレットポジションの音名で、音程感を示す音です。

それは当たり前の話です。

もっと重要な役割があります。

基音の鳴り具合が、聴覚的な音の重さ、強さ、太さ、弾力感、を決めます。

ギターの持つ表現力の大小が、基音の鳴り具合によって決まると言っていいです。

どういうことかイメージしにくいですね。

実際の音の中の、どんな成分なのか聞いてみましょう。

次の動画で、2つの音を鳴らします。

① 通常のアコギの4弦開放音

② ①の倍音を大きくカットした、基音中心の音

どうでしょう?

倍音をかなりカットして残った基音成分は、「重い」音ですよね。

この重さが音を下から支えています。下支えである基音がしっかり鳴ってくれれば、グンと力強く、立体的に立ち上がる音になるし、鳴っていなければペチペチとした軽く薄っぺらい音になります。

音を聞いた後なら、そんなイメージがしやすかと思います。基音は強さや重さなどを担当する成分です。

さらに言うと、基音が大きく鳴るギターほど、タッチへのレスポンスが高くなります。

少し乱暴な例えで書きます。

思い切り強くピッキングしたときに、基音が5だけ鳴るギターと10だけ鳴るギターがあったとします。

最大値の大きい後者の方が、力強い下支えのある音だと理解できますね。

同時に、「強さの幅」に着目してみましょう。前者はピッキングニュアンスを1~5の範囲で再現します。後者は1~10の範囲で再現します。

当然ながら、後者の方が音の強さを幅広くコントロールできます。よって、表現力が高いと言えます。

というわけで、基音は最も重要な音の基礎の部分です。

音の基礎がしっかりしたギターは、強く説得的な音を持ち、表現力も高いということです。

ただ、少し注意が。

「下から支える」と言っても、低音が強いだけの音を「太い」と捉えるのは間違いです。

太い音の鳴るギターは、各弦の各ポジションで「基音が大きく鳴る」のです。

通常のギターの指板内では、約80Hz~1,200Hzが基音となります。この周波数範囲での話ですから、太さは低音の問題ではないということが分かると思います。「1kHzは低音だ!」と主張されたら何も言えませんがw

長くなりましたので、今日はこのへんで。

明日は倍音の役割について書きます。

では。