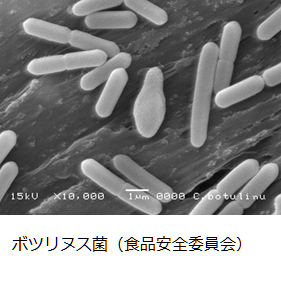

食中毒を引き起こす細菌の中には、加熱や乾燥に強い芽胞を形成する菌がいます。今回と次回はボツリヌス菌による食中毒を紹介します。

細菌の特徴

ボツリヌス菌は、酸素があると増殖できない偏性嫌気性細菌で、土壌・河川・海洋に広く分布しています。ボツリヌス菌は栄養不足、高温や乾燥など環境が悪くなると芽胞を形成し、芽胞は120℃で4分間ないし100℃6時間以上の加熱をしなければ完全に死滅しません。栄養細胞(※1)は酸素が少ないところで増殖し、毒素を産生します。ただし、温度3℃未満、水分活性(Aw) 0.94未満(※2)、pH 4.6未満(※3)の酸性の条件では発芽及び増殖できないとされています。

食中毒はこの細菌の産生するエンテロトキシン(毒素)により起こります。エンテロトキシンは80℃で20分間、又は100℃で1〜2分間の加熱で不活化されます。

ボツリヌス食中毒の特徴

食中毒は、食品中で菌が産生する毒素を食品と共に摂取することで起こります。潜伏期間は8〜36時間とされ、初期症状としては、おう吐、下痢等の消化器症状、次いで神経まひ症状がみられ、病状が進行すると、腹部の膨満・著しい脱力感・四肢のまひ等がみられるようになり、重症の場合は呼吸困難に陥って死に至ることがあります。

※1 栄養細胞:細菌などで活発に代謝を行っている体細胞や増殖中の細胞

※2 水分活性(Aw):微生物が利用できる水が、食品中にどのくらい入っているかの目安となる数値。0〜1で表され、水は1。

※3 pH 水素イオン指数。水溶液中の水素イオン濃度を表す指数で中性がpH=7、酸性はpH<7、アルカリ性はpH>7。

参考文献

・食品安全委員会ファクトシート ボツリヌス症

http://www.fsc.go.jp/factsheets/

・食品安全委員会メールマガジン 【読み物版】生活の中の食品安全 -ボツリヌス症について- その1 平成31年1月11日配信

http://www.fsc.go.jp/e-mailmagazine/mailmagazine_h3101_r1.html

・東京都福祉保健局 食品衛生の窓 ボツリヌス菌

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/micro/boturinu.html