うぷ主昔、国家公務員試験に挑戦しました。

残念ながら最終合格はできませんでしたが、

一次試験なら突破できた試験種も幾つかあります。

そこで得た知見は、つまらないものも幾つもありましたが、

「へえ! そういうものの見方もあるんだー!!」って感心した知見も幾つかあります。

受験生からすればしんどいだけの勉強でしょうが、

一般の方にも「そういうものの捉え方があるんだ」というのはぜひ紹介したいです。

民間の方には関係ないでしょうが、

- 公務員がどんな勉強してきたのか

- 公務員受験生がどんな思考回路か

は、純粋な民間就活しかしてこなかった人とは感覚が違う部分がありますし、

公務員という人の '生態' を知る上では参考になる要素ではないでしょうか!?

報道とか見てると

「何でこんな事すんの!?」

「もっとこうした方がいいのに…」

と思う機会も多いでしょうが、少しはそういった理解を深める参考になるかもしれません。

(ならないかもしれませんが(苦笑))

このシリーズを通して、僕は一般の方に、

- 公務員がどんな勉強して公務員になったのか

- 公務員受験生が何を考えてるのか

を知っていただければなあと思っています。

受験生向けに書いとくと、

こんなの読んで試験対策になる程、公務員試験は易しくないので、本当に対策する方はよりきちんと勉強なさるのを強くお勧め致します。

…そもそもうぷ主、最終的には試験に受かりませんでしたからね(泣)

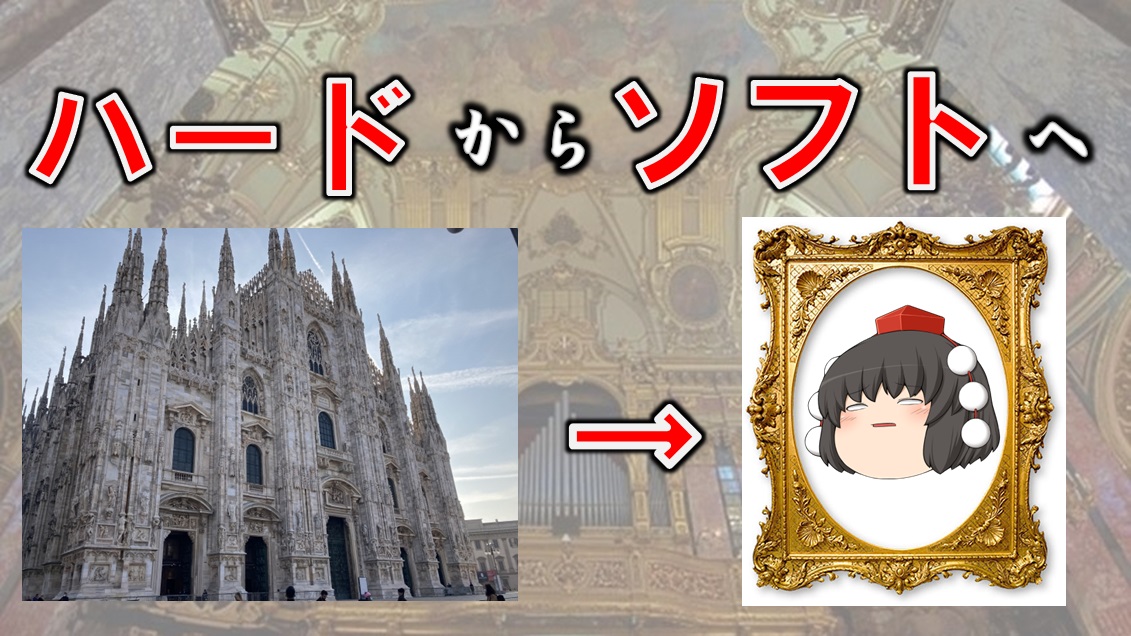

今回ご紹介するのは、教養択一試験の人文科学:文学芸術です。

特に芸術について記述していこうかと。

まずは試験そのものの解説からすべきな気もしますが、

それまでしだすと返ってややこしくなりますので、いきなり科目の説明をさせて頂きます。

「芸術」とは

そもそも、公務員試験でいう '芸術' とは何なんでしょうか!?

ざっくり結論から書いちゃいますと、

「どの地域でどんな芸術が流行ったか」

です。

'芸術史' とでも書くべきかな!?

高校の歴史の文化史で出てきそうなのが大半ですね。

なので歴史の勉強とシナジー効果が高い分野です。

絵の描き方とか、十二色相環とか、彫刻の彫り方とか、

実際に芸術家としてやっていく為の知識や技術やらは勉強しないです。

あくまでも '教養' ですからね!

公務員試験の芸術は、40問(試験種によって前後します)とかある内、出て1題とかなので、

正直、捨て科目にしたり「これ1冊で…」な参考書でやっつけで勉強したりする人が殆どです。

かくいううp主もまともに勉強した記憶がありません…

なのでどうしても紹介する内容が荒くなってしまいますが、そこはご容赦下さい(苦笑)

古代

古代エジプト

古代エジプトは余りにも有名ですね。

特にピラミッド。

ただ、忘れてしまいがちなのはオベリスク。

例えばこんな物

近代なって、エジプトを植民地にした欧州が影響を受けたりしてるので、

欧州に旅行に行った事がある方なら見たかもしれません。

欧州由来の建造物と思ってる方もいるかもしれませんが、本舗はエジプトです。

ローマ

欧州の文明は大体この辺りからですね。

ローマといえばコロッセオが有名ですが、

風呂文化は意外と見落としがち。

ローマ人てお風呂大好きなんですよ!

英国南部にバースという地名があります。

嘗てローマ人達が英国にまで支配を広げた時、この地に風呂を造りました。

想像つくでしょうが、風呂という意味の英単語bathは、このバースという地名からきています。

ギリシャ

古代ギリシャといえば、パルテノン神殿が有名ですね。

観光地としても名高いですが、

柱の造りも有名ですね。

エンタシスといって、中央から上にいく程細くなる。

日本の法隆寺にも似た形の柱があるので、「法隆寺は古代ギリシャから影響を受けた」説があります。

一昔前の美術の教科書にはそれがまことしやかに書かれていましたが、

最近はどうもこの説は嘘として扱われているっぽいですね。

古代ギリシャ美術では、彫刻も有名です。

ミロのビーナス

とか

サモトラケのニケ

(Wikipediaから引用)

とか

ミロのビーナスは、お○ぱい丸出しの女性の彫刻なので、中学美術の資料集に載ってると、その頁がエ○本と化しますが、

一般的には腕がないのが評価されています。

ある批評家曰く、「どんな腕だったのか逆に想像力を掻き立てられる」と。

「どんな妄想やねん」と思いますが!

サモトラケのニケも首がないです。

'1本大満足' 的なのはギリシャ美術のノリなんでしょうかね!?

因みにニケの綴りはNikeですが、

英語読みすると「ナイキ」です。

ナイキブランドはこのニケから取ってるんですって!

へぇ!

中世

中世は文化面では受難の時代だったと、よくいわれます。

「暗黒の中世」ですね。

文学においては特にこの傾向が顕著でしたが、

芸術はそうでもなかったみたいです。

建築が発展する需要があったからですね。

ゲルマン民族大移動もあって、キリスト教を知らない異民族に権威づける必要がありました。

郷に入りたのに「俺らには俺らの教えがあるんじゃ」っつってる異民族と、いつまでも喧嘩してらんないでしょ。

この当時、「俺達はお前らより凄いんだぞ」っていうのを示す為の方法は限られてて、

- 軍事力でやっつける

- 大きな物を造る

ヤってしまったらだめですね。

生きたまま信仰して貰いたいんですから。

そうなってくると、もう方法は1択で、

なのでキリスト教会は中世は巨大な教会を建設するのに腐心します。

続きはこちらで公開しています!!!

その他の記事はこちらから!!!