=================

石川県が能登半島地震でインフラ復興方針の骨子示す、道路盛り土を補強

佐藤 斗夢

日経クロステック/日経コンストラクション

石川県は能登半島地震を受け、耐震性能を高めた上でインフラを本復旧する「創造的復興プラン」の骨子をまとめた。ジオテキスタイルによる盛り土の補強など、今回の地震で有効性が確認された対策などを講じる。2024年3月28日に開いた復旧・復興本部会議で明らかにした。

「創造的復興プラン」の骨子を示した石川県の復旧・復興本部会議。2024年3月28日に開いた(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

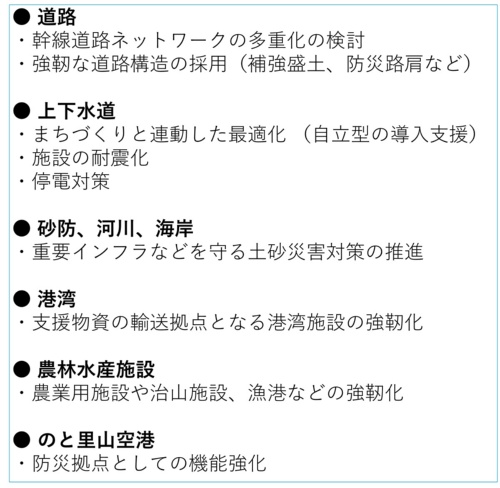

復興方針の骨子では、5本柱の1つに「災害に強い地域づくり」を掲げ、インフラの早期復旧に加え、耐震化と強靱化を進めるとしている。石川県の鈴見裕司土木部長(当時)は、「単なる復旧にとどまらず、地震に強い公共土木施設と、災害に強いまちづくりの推進に取り組んでいく」と語った。

土木インフラの強靱化方針の概要(出所:石川県の資料を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

強靱化を図る公共土木施設として特に重視するのは、道路構造物だ。今回の地震で斜面崩壊と地盤変状が複数箇所で起こり、道路機能に深刻なダメージを与えた。さらに、道路盛り土の崩落が多数発生。能越自動車道や国道249号など幹線道路が被災し、集落の孤立などを招いた。

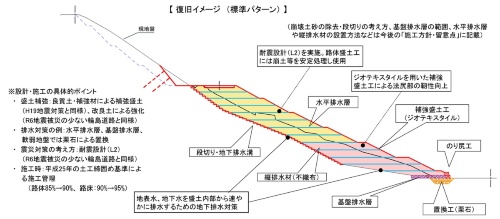

道路盛り土の本復旧に当たっては、ジオテキスタイルによる補強や、良質土への入れ替えなどを検討する。集水地形で盛り土が崩落した箇所には、基盤排水層や法尻工などを設ける。

道路盛り土の本復旧方法のイメージ(出所:国土交通省北陸地方整備局)

[画像のクリックで拡大表示]

こうした対策は、07年の能登半島地震で崩落した盛り土を復旧する際にも講じていた。対策を施した箇所では、今回の地震で被害がほとんどなかったという。

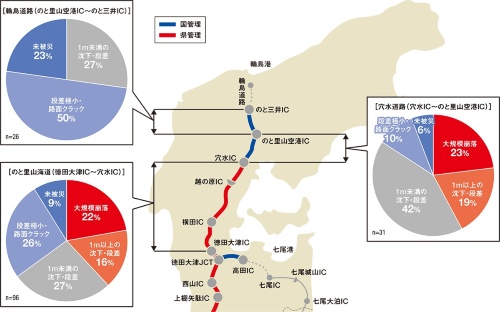

徳田大津インターチェンジ(IC)以北ののと里山海道と能越自動車道における地震被害の規模別割合。2023年に供用を開始した輪島道路の盛り土区間では、大規模崩落は0件(出所:国土交通省の資料を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

ただし、能登半島を通る幹線道路の盛り土には、今回の地震で崩落しなかった未対策の箇所が残る。石川県土木部道路整備課の課長は、「崩落した盛り土区間の本復旧には、数年かかる見込みだ。未対策区間の対処方法を考えるのは、本復旧の着手後になるだろう」と語る。

盛り土の崩落対策は、国土交通省北陸地方整備局が設置した学識者などによる「道路復旧技術検討委員会」が24年3月27日に公表した復旧工事に関する当面の施工方針・留意点の骨子案に基づいている。同案は、国が石川県に代わって復旧する被害の大きな現場を対象に取りまとめた。

道路に関しては、交通網の寸断を防ぐため、構造の強化とネットワーク化を進める。現在、奥能登には4車線の幹線道路が整備されておらず、バイパスも少ない。2車線しかなかったり幅員が狭かったりするなど、脆弱な道路構造が大半を占めている。

珠洲市を走る国道249号沿いで起こった大規模な斜面崩落(写真:国際航業、パスコ)

[画像のクリックで拡大表示]

具体的には、主要な路線同士を結ぶ新たな路線の整備を検討する。さらに、土砂災害が起こっても路面全体が塞がらないように、路肩の拡張によって幅員に余裕を持たせたり、のと里山海道など幹線道路の4車線化を加速させたりする対策を見込む。

のと里山海道については、終点の穴水ICに接続する能越自動車道の全線開通に向け、整備を急ぐ方針だ。石川県輪島市内の輪島IC(仮称)までの延伸を計画している。17年度にのと三井IC―輪島IC間の約6.8kmの建設に着手したものの、完了年度は未定となっている

石川県が能登半島地震でインフラ復興方針の骨子示す、道路盛り土を補強 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)