PART 2:構造物別被害

斜面崩壊で道路寸断や河道閉塞、崩れやすい地形と地質

能登半島地震共同取材班

能登半島地震では、斜面崩壊と地盤変状が複数箇所で発生し道路機能に大きなダメージを与えた(資料1)。国土交通省によると2024年2月6日時点で、地震による土砂災害は石川、富山、新潟の3県で合わせて264件発生。道路の寸断に伴い、地震後の初期段階では集落の孤立や支援の遅延を招いており、今後の復旧も長丁場となる見込みだ(資料2)。

資料1■ 石川県能登町を通る宇出津第3隧道付近での斜面崩壊。トンネル坑口が閉塞した。グーグルマップで過去の写真を見ると、コンクリートで吹き付けた斜面が崩れた(写真:志賀 正崇)

[画像のクリックで拡大表示]

資料2■ 石川県能登町内浦の道路被害。基礎地盤が谷方向へ滑り、舗装に亀裂と沈下が生じた(写真:志賀 正崇)

[画像のクリックで拡大表示]

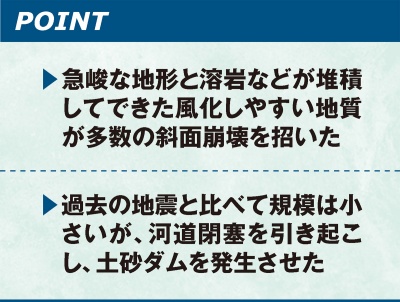

地盤が隆起を繰り返してきた能登半島は、急峻な地形が多い。過去の地震でも盛り上がった背斜部と沈んだ向斜部の間で斜面崩壊や地滑りを起こしてきた。今回も同様の傾向が見られる(資料3)。

資料3■ 能登半島北部の海岸線で崩壊した斜面(写真:国際航業、パスコ)

[画像のクリックで拡大表示]

「地形に加えて、地質的にも崩壊しやすい条件がそろっていた」。こう話すのは、産業技術総合研究所活断層・火山研究部門の吉見雅行主任研究員だ。溶岩や火砕流が堆積した地層が隆起して形成した箇所が多いため、風化しやすく、崩れやすい。

吉見主任研究員は今回の地震に伴う土砂災害の特徴として、「小規模な土砂崩れが至る所で起こった」と話す。

道路の寸断を引き起こしたのは、斜面崩壊だけではない。道路盛り土の崩落も目立った。07年に発生した能登半島沖を震源とするマグニチュード6.9の地震では、当時の能登有料道路(現、のと里山海道)で道路盛り土の崩壊が複数発生した。その多くは谷や沢を埋めた谷埋め盛り土だった。

24年の地震でも、能越自動車道などの多くの盛り土箇所で被害が見つかっている。現地を調査した長岡技術科学大学技学研究院環境社会基盤工学専攻の志賀正崇助教は「急峻な地形に道路を通すには盛り土などの土地改変が必要になる。現地の土砂を使って盛り土をするとなると、周囲と比べて弱部になる」と話す