虎ノ門の新歩行者デッキ、造形美と安全性と管理のしやすさを実現

虎ノ門ヒルズ「T-デッキ」(東京・港)

坂本 曜平

日経クロステック/日経コンストラクション

虎ノ門の新歩行者デッキ、造形美と安全性と管理のしやすさを実現 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

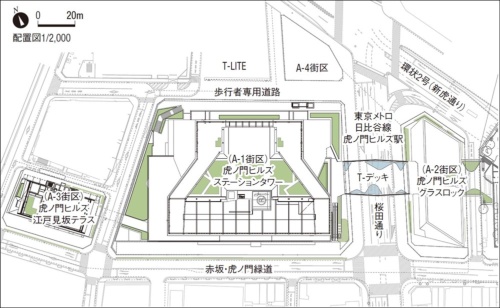

国家戦略特区プロジェクトにおける「国際ビジネス拠点」として再開発が進む虎ノ門エリア(東京・港)。高層ビルや、地区全体の回遊性を高めることを目的とした複数の歩行者デッキなどの建設が進む。2023年7月には、昼夜を問わず交通量の多い国道1号(桜田通り)上に、幅員約20mの巨大歩行者デッキ「T-デッキ」が完成した。

地上約6mの高さにかかるデッキの全長は約35m。地下4階・地上49階の超高層ビル「ステーションタワー」と、地下3階・地上4階の低層ビル「グラスロック」を地上2階でつなぎ、通路だけでなく広場としての役割を果たす。

2023年7月に完成したT-デッキ(写真:吉田 誠)

[画像のクリックで拡大表示]

T-デッキ周辺街区の配置図。東西の街区をつなぐことで、虎ノ門エリアの回遊性を高める(出所:森ビル)

[画像のクリックで拡大表示]

北側上空から見たT-デッキの様子(写真:森ビル)

[画像のクリックで拡大表示]

グラスロック側(南東側)から見たT-デッキ上部の様子。今後、デッキ上でマルシェなどのイベントを開催する予定だ(写真:吉田 誠)

[画像のクリックで拡大表示]

注目すべきはデッキの構造だ。桜田通りから見上げた桁底部分は、板が折り紙のように折れ曲がったデザインだ。「折板箱桁構造」を採用し、スチール製の鋼板を現場で溶接して形成することで、主構造が仕上げ材を兼ねるつくりに仕上げた。デザインは、デッキが接続するステーションタワーの内装と統一している。

スチール製鋼板の溶接部分は全て、職人が約4カ月かけてグラインダーで削って平滑にしている。施工者と協議した際には、溶接ではなく二次部材やボルトで接合する案も挙がったが、デッキの設計を担ったネイ&パートナーズジャパン(東京・渋谷)の渡邉竜一代表は溶接にこだわった。

桜田通りからT-デッキを見上げた様子(写真:吉田 誠)

[画像のクリックで拡大表示]

T-デッキとステーションタワーのデザインをそろえるため、ステーションタワーのデザインを設計したOMAパートナーの重松象平氏と何パターンも検討した。写真はステーションタワーの地下広場「ステーションアトリウム」(写真:吉田 誠)

[画像のクリックで拡大表示]

「溶接すると熱や自重で鋼板が変形するため、縮み量などを考慮した高精度な施工が求められる。コストも高くなるが、ボルトなどで接合した場合は完成後にさびる恐れがある。長期的なライフサイクルコストを考えて、継ぎ目をなくし、再塗装や目視による点検がしやすくなることを優先した」(渡邉代表)

さらに、二次部材を可能な限り減らしたことで桁高を約1.7mに抑え、桁下空間の明るさを確保した。渡邉代表は「仕上げ材を貼っていないので、地震時にデッキ下の道路上に仕上げ材が落下する心配がないなど、安全性の向上にもつながっている」と語る