4割が残業規制の対応にめど立たず、長時間労働が目立つ建設大手4社

青野 昌行

日経クロステック/日経コンストラクション

佐藤 斗夢

日経クロステック/日経コンストラクション

建設業で残業時間の罰則付き上限規制が2024年4月から適用されるにもかかわらず、多くの会社で対応のめどが立っていない。特に規模の大きな会社ほど残業時間が長い傾向にあり、対応に苦慮している。

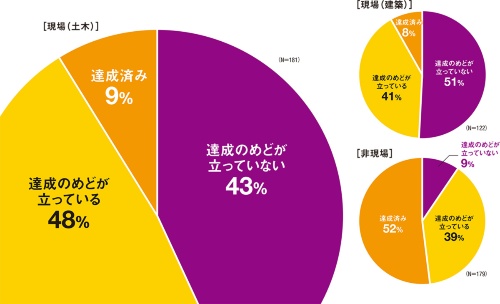

土木の現場で約4割、建築の現場では約5割の会社で、残業上限規制の基準を達成できるめどが立っていない──。

日経クロステックが2023年6~7月に実施した全国の主要建設会社を対象とするアンケートで、こんな深刻な状況が明らかになった(資料1)。既に現場で基準をクリアできている会社は、土木と建築のいずれも1割に満たない。一方で、非現場(内勤)は対応が進んでおり、半数を超える会社が既に基準を達成していた。

資料1■ 4割超の会社が土木現場で「達成のめど立たず」

全国の主要な建設会社を対象に、残業上限規制の基準を達成できそうかどうかを尋ねた。調査時期は2023年6~7月(出所:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

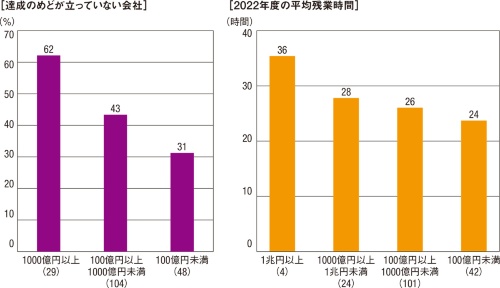

特に問題なのは、規模の大きな会社だ。土木の現場について規模別に見ると、売上高1000億円以上の会社で6割以上が「達成のめどが立っていない」と答えた(資料2)。

資料2■ 規模の大きな会社ほど深刻

左のグラフは、残業の上限規制の基準に対して、土木の現場で「達成のめどが立っていない」と答えた会社の割合を、会社の売上高別にまとめたもの。右のグラフでは、各社に全従業員の1カ月当たりの平均残業時間を答えてもらい、その値の平均を会社の規模別に求めた。売上高1兆円以上は清水建設、鹿島、大林組、大成建設の4社。全国の主要建設会社を対象とした日経クロステックの調査結果を基にまとめた。カッコ内は有効回答数(出所:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

この傾向は、社員の平均残業時間にも表れている。規模の大きい会社ほど残業時間が長い。特にスーパーゼネコンと呼ばれる4社では、1カ月の残業時間が平均で36時間に上っていた。内勤を含む全社員の平均から求めた時間なので、現場に限ればもっと長いはずだ。

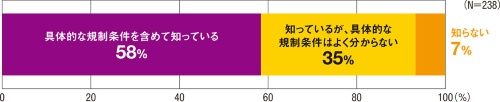

こうした深刻な状況から、残業の上限規制は「2024年問題」と呼ばれ、社会の注目を集めている。日経コンストラクション読者へのアンケートでは、9割以上が「知っている」と回答した(資料3)。

資料3■ 残業上限規制に対する関心は高い

2024年4月から建設業で導入される罰則付きの残業上限規制に対する日経コンストラクション読者の認知度。2023年7~10月にアンケートを実施した(出所:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

残業上限規制の始まりは、働き方改革関連法を受けた19年の労働基準法改正に遡る。当時、規制への対応が難しかった建設業や運輸業などは5年間の猶予を与えられた。その猶予期間が24年3月末に終わる。

上限規制の対象は、時間外労働と休日労働だ。時間外労働とは、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える労働のこと。1日の所定就業時間が8時間未満の会社に勤める人は、その時間を超えても8時間までは時間外労働と見なされない。

休日労働は、週1日の法定休日の労働を意味する。土日が休みの完全週休2日制の場合、土曜日の勤務は通常、休日労働ではなく時間外労働となる。

4割が残業規制の対応にめど立たず、長時間労働が目立つ建設大手4社

建設業で残業時間の罰則付き上限規制が2024年4月から適用されるにもかかわらず、多くの会社で対応のめどが立っていない。特に規模の大きな会社ほど残業時間が長い傾向にあり、対応に苦慮している。