短期的にも、

中期的にも、

1世紀後にも、

300年後にも、

l

l

l

l

(偶然といいますか、当たり前といいますか)

人口が、14億人のインドと、

(まあ???)12.8億人(位だろうという)中国

世界の街を歩いていて、割合的に、

1番目につきます、

シリコン・ヴァレー

(まあ、だだっ広いし、モール以外と、パロアルトダウンタウン以外、歩きませんがーーー)

ロンドン、

LAと、SF、NY 等、周辺、

ヴァンクーヴアー

l

l

l

などなど、

インド系と中華系の多さには、目に留まります。

l

l

l

l

人種や民族は別にしましても、

現実論として、

今は、

l

l

l

l

#1. 超・優秀な、と、優秀な技術者(すべての分野における、人材もですが)

は、

諸外国に競争で負けないくらいの、総合パッケージで、

招聘・契約をしないとだめですし、

するべきです。

(ほかの日本人従業員と、つり合いが取れなくなる、-----なんって、言っているようでは、もうその経営者はだめですがーーーー)

#2. 上記の、♯1を、やりますと、一番先に述べました、人口などとの関係で、

結果的に、インド人と、中国人が、

割合(%的に)で、両国人合計で、

最低でも、30%~60%になってしまいます。

3年~5年~10年は、

ともかくも、

彼ら自身が、遅かれ早かれ、

日本を大好きになり、居心地もよくなり、

永住権や、国籍を、

望んだら、上記に述べましたが、

30年後、50年後、100年後、300年後、

世界の先進国(や、寛大な移民・永住権システムの国々)

は、比率的に、まああ、その頃は、2世、3世、4世、

などでしょうが、

”どう転んでも”

l

l

l

l

世界中、先進・文化国家は、

インド人と中国人になります。

l

l

l

l

今は、世界の主要国家と産業と金融投資などは、

ユ***

が、ほぼ、先進国と、主要な世界を占有しておりますが、

l

l

l

l

l

今日の主題のごとく、

将来の、主要先進国の人口的に、その割合的に、

(それに比例して、彼ら優秀な技術者たち、

の収入が、日本人の平均や、主要各国の平均収入より)

超・高くなりますので、必然的に、

2世~4世などの、将来の人口のみならず、

収入と財産的にも、

各国(主要大都市)で、異常な高い割合を占めていきます。

l

l

l

l

じゃあ、日本は、オーストラリアのように、

1日も早く、同じか、

(少し調整してでも)ほぼ、似たような、移民と永住政策を、

とるべきか?

l

l

l

l

長く、だらだらになりましたが、

l

l

l

l

今の段階では、

”最善の方法”は、どこにも、存在しませんが、

l

l

l

l

まあ、あえて言いますと、

l

l

l

l

招聘(スカウト)するには、シリコンヴァレーより、好条件でなくてはなりません

ので、

世界最高に、彼らに、支払うが、

例えば、適当な年数ですが、

10年以上の滞在になると

や、

永住権

日本国籍取得

等の時には、

欧米や豪州より、超・厳格にする方法しか、ないでしょう????

l

l

l

要は、10年以内の滞在なら、全て、世界一の待遇で働いて・生活してもらうが、

それ以上になると、”ちょっと、首をひねる???”

l

l

l

l

という、日本に、(日本民族に)

都合の良い方法しか、ないでしょう!

================================

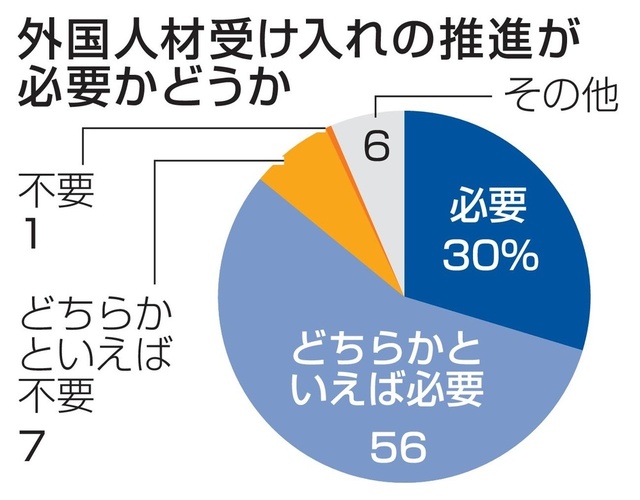

外国人材受け入れ、86%が必要 自治体「消滅しかねない」危機感

共同通信が全国の自治体首長を対象に行った人口減少問題に関するアンケートで、86%が外国人材の受け入れを推進する必要があると答えたことが16日、分かった。農林水産業や医療介護分野の深刻な人手不足を背景に、地域の労働力や活性化の担い手として欠かせなくなっているためだ。自治体が「消滅しかねない」との危機感を抱く首長は84%に上り、人口減に歯止めがかからず、自治体運営が厳しさを増す状況が浮かんだ。

調査は全1788自治体(47都道府県と1741市区町村)の首長を対象に7~8月に実施し、94%の1682人から回答を得た。 外国人材受け入れの推進は、30%が「必要」、56%が「どちらかといえば必要」と回答。「不要」「どちらかといえば不要」は計8%だった。 都道府県別で受け入れを必要とした首長の割合が90%以上だったのは計16道県で、このうち島根と高知は100%だった。必要とする理由は「医療・介護人材の確保」「1次産業の人手不足」「製造業の人手不足」など労働力として期待する声が多かった

外国人材受け入れ、86%が必要 自治体「消滅しかねない」危機感(共同通信) - Yahoo!ニュース

==================================================================================================================

数多くの移民を受け入れてきたオーストラリアの“多民族度”は、世界でもトップクラスだ。

2016年の国勢調査では、

自分が「海外生まれ」、

あるいは「片方または両方の親が海外生まれ」と答えた人は

ほぼ半数(49%)。

たとえ両親がオーストラリア生まれでも、その親が移民という人も少なくなく、祖父母の代まで含めると、海外と縁のない方が少数派ということになる。

5人にひとりは英語以外の言葉を家庭で話し、使用されている言語の種類は―日本では想像できないだろうが―300を超える。都市部と地方の差はあるものの、主要都市で生活していると職場や学校、地域社会に海外生まれの人がいるのが〝フツウ〟。そんな環境に身を置けば、日々異文化に触れるのは当たり前のこととなる。

▼出生国の移り変わり

オーストラリアに住んでいる人の出生国は、時代とともに変化している。かつてはヨーロッパが中心だったが、近年はアジア系へシフトしているのだ。オーストラリア連邦が成立して10年後の1911年の時点では、海外生まれ居住者の75%が英国出身者だった。第2次世界大戦後になると、労働力不足を背景に東欧や南欧からの移民を多く受け入れるようになった。非白人を排除する「白豪主義」を70年代に撤廃した後は、「家族移民」から専門的知識や技術を有する「技術移民」の受け入れへと比重を移した。その一方で、ベトナムを始めとする難民も多く受け入れている。

2016年には、

中国とインド生まれの合計居住者数が、とうとう英国生まれを上回った

外国人労働者や移民・難民を巡る変化のスピードは速い。新たな民族グループが入ってきて摩擦や軋轢が生まれ、やがて社会的な貢献と共に認められ、また別のグループが……という繰り返しで、白豪主義が終わって50年足らずのうちに、およそ200の国と地域出身の人々がともに暮らす国になった。

変わりゆく現実に真正面から向き合うこと、その一歩先を見て「誰をどのように受け入れるか」を決めること、問題を解決するための努力を重ねること、変化に柔軟に対応し、スピーディーに方針を転換すること――そういったことを積み重ねて、近年のオーストラリアは時代に合った移民政策を掲げ、自国の発展に寄与する「望ましい外国人」を迎え入れてきた。必要な労働力を確保し、成長を続けるため、外国人材の活用は不可欠だ。

▼一時滞在者と永住者

就労が可能なビザを持っている一時滞在者は、18年9月末時点でニュージーランド人を対象とした「特別カテゴリービザ」保持者が約68万人、「就労ビザ」保持者が約15万人、「ワーキングホリデービザ」保持者が約13万人。就労時間に制限のある「学生ビザ」で滞在する57万人超を加えると、約150万人の非永住者が、人口2500万人が住むオーストラリアの一翼を担っている

永住ビザ発給数の上限はここ数年変わっておらず、年間約19万人。その7割近くが「技術移民」で、経済的利益をもたらす高度人材の受入れを優先している。

基準を満たす専門知識や技術、経験を有し、英語力が一定以上、犯罪歴がなく、若くて健康、といった条件をクリアする人材は、定住に際して社会的負担となるリスクも少ない。

別枠として

難民等を対象にした人道プログラムもあり、17-18年度は上限いっぱいの1万6250人にビザが発給された。

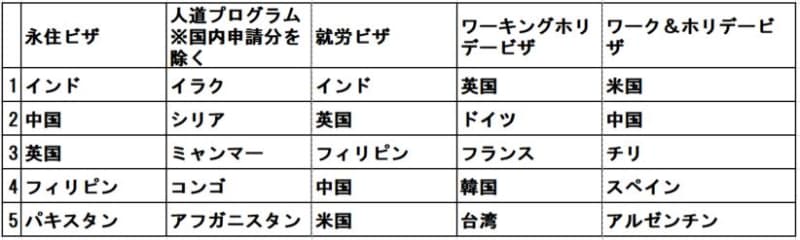

ビザの種類別出生国トップ5(17-18発給分)は次のようになっている。

▼ウインウインの関係

社会情勢や経済状況、労働市場の動向等により、移民政策は頻繁に見直される。だが、「オーストラリア人雇用優先」と「オーストラリア人と同等の雇用条件」の原則はぶれない。「仕事を奪われた」と批判の矛先が移民に向かったり、安価な労働力として都合よく使われた外国人が社会から疎外されたりすることが、分断や混乱を引き起こすことをオーストラリアは過去の経験から学んでいるからだ。

その点、日本は今大きな岐路に立っていると思う。

外国人労働者を「使い捨ての労働力」ではなく、

「同じ国に生きる人」としてきちんと向き合わないと、思わぬしっぺ返しを食らうことになる。失敗例は世界中にあふれている。

移民や外国人労働者が国益に資するよう、

未来のオーストラリア社会を構成する一員として公平に扱い、新旧の住人がウインウインの関係を築くことを目指して、試行錯誤しながら現在進行形で多文化共生への道を歩んでいるのが今のオーストラリアだ

たとえば就労ビザ申請にはポジションの審査が含まれる。

大前提は条件を満たす人材が国内で見つからないこと。

基本給(年収)最低ラインは5万3900豪ドル(約444万円)だが、

就労場所や職種に応じた妥当な「マーケットサラリー」であることを証明する必要がある。

実際に17―18年度発給分の就労ビザで示された基本給の平均額は、

宿泊・食品サービス業の5万8900豪ドル(約486万円)から、

鉱業の17万7600豪ドル(約1464万円)までと幅広い。

▼多様性をよしとする

異質な存在に寛容なオーストラリア社会でも、差別や偏見がないといったらウソになる。けれど、不穏なムードが起こった時には、移民を肯定し、多様性をよしとする声が上がるのが、今のオーストラリアの健全さだと思う。数カ月前にも議会で扇動的な人種差別的演説を行った上院議員に対し、さまざまな立場の人々が異議を唱えた。

外国人が活躍できる社会をポジティブにとらえる人が多いのは、オーストラリアになじみ、貢献している海外生まれの家族や友人・知人、隣人を持つ層の多さゆえだろうか?

ダイナミックに変わりゆくこの国に長く暮らしていると、移民政策というものが、日常生活に密接に関わりつつ、中長期的な経済や社会、ひいては国のあり方そのものに多大な影響を及ぼしていることを実感せずにはいられない。(シドニー在住ジャーナリスト南田登喜子=共同通信特約)

© 一般社団法人共同通信社

【世界から】〝移民先進国〟の豪から学ぶこととは | 47NEWS (nordot.app)