半年で4度も窓が落ちる事故、開閉しようとしただけで負傷者や物損が発生

開口部:建材落下

浅野 祐一日経クロステック

イラスト鬼ノ仁

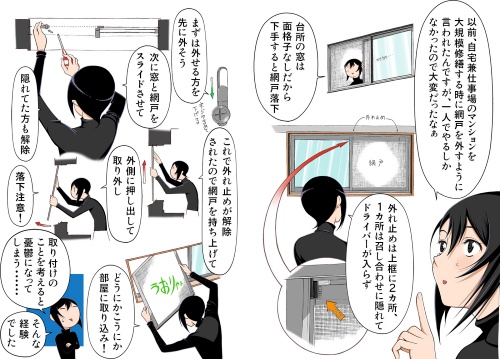

本コラムでは「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを用いたイラストで記事の内容を解説する

[画像のクリックで拡大表示]

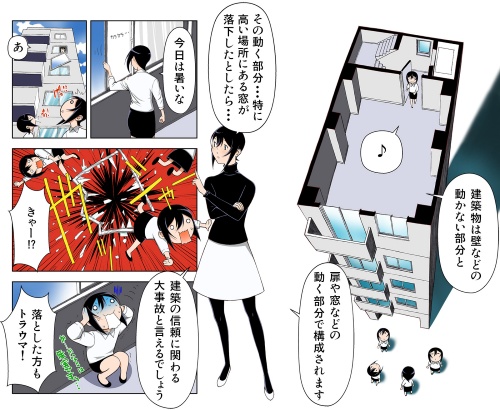

見栄えや使いやすさは建築物の重要要件だ。だが、それ以上に大切にしなければならないのが、安全性だ。安心して時を過ごす空間を不幸な思い出の場所に変えてはならない。

2023年4月に開始する本コラムでは、過去に発生した建築デザインが原因となったトラブルを、「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを用いて新規に書き下ろしたイラストとともに振り返り、「危ないデザイン」と決別する方法を考える。過去の日経アーキテクチュアの記事や最近の追加情報などを織り交ぜながら、今でも役立つ情報を提供する。

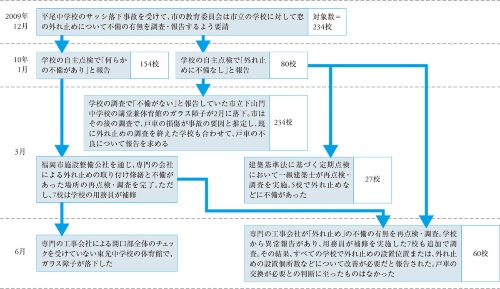

初回は09年末から半年の間に4回も窓の落下事故が発生した福岡市の学校の事例を取り上げる。日経アーキテクチュアでも、以下に示す10年7月26日号の記事で著者が詳しく報じた。当時の記事で取り上げた建物は福岡市の学校施設だけだが、同じような事象で負傷者が出た事故はここ数年でも複数起こっている。建物の構造や用途を問わず起こり得るこの事象の怖さは、落下した窓が人や物を傷つけるだけでなく、窓の開閉をしようとした善意の人の心も傷つけてしまう点にある。

ただ窓を開けただけなのに……

「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを基に制作

[画像のクリックで拡大表示]

10年6月22日に開かれた福岡市議会の第2委員会で、耳を疑うような事態が発覚した。

福岡市立の複数の中学校で09年12月以降、窓の落下事故が続出。10年6月13日に4度目の事故が発生したというのだ。このうち1件はガラス障子に当たった生徒が軽傷を負い、1件は落下地点に止めてあった自動車が損傷する事故だった。落下事故のてん末は以下の通りだ。

最初の事故は09年12月15日、平尾中学校で発生した。生徒が校舎3階の廊下の引き違い窓を閉めようとした際に、日軽サッシ(設置当時)製のサッシを用いた障子が落下。地上に止めてあった自動車の屋根に障子の角などが当たって損傷させ、その隣に駐車中の車も傷つけた。落ちた障子は大きさが93cm×116cm、ガラス厚さ3mmの単板仕様だった。

福岡市立平尾中学校では、2009年12月にガラス障子が落下して駐車中の車を直撃した(写真:福岡市)

[画像のクリックで拡大表示]

落下した障子のサッシ部分。上框(写真では床側に向いている部分)に設置しているはずの外れ止めがなかった。平尾中学校では落下事故後に枠側に外れ止めを設置した(写真:福岡市)

[画像のクリックで拡大表示]

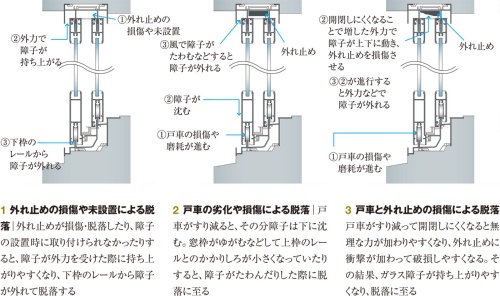

落下した障子を調べたところ、アルミ製の上框内に取り付けてあるはずの外れ止めが無くなっていた。外れ止めとは、障子と枠の間隔などを狭めて障子が枠から外れないようにする部品だ。

市は、この不備が事故を招いたと推定している。校舎の建設年は1978年。障子のサッシは、周囲のほかのサッシとメーカーが異なっており、後から交換された可能性があるものの、詳細は不明だ。

結局この事故では、市が建物の管理に落ち度があったと認め、損害賠償として合計83万円ほどを支払う羽目になった。

7割弱の学校で外れ止めの不備

事故を受けて市は09年12月28日、障子の外れ止めの設置状況について、市が管理する各学校に点検を求めた。そして、翌年1月までに市立学校234校中154校で、外れ止めの設置状況に不備が見つかった。

各校では、建築基準法で規定する定期報告に合わせて点検してきた。平尾中学校でも事故前の06年度に実施していた。ところが、事故後の学校による点検では約65%の学校で外れ止めの不備が露呈した。従来の定期点検では、実質的に外れ止めの異常をほとんど確認できていなかったと言える状況だ。

学校による調査で外れ止めの不備が見つかった154校では、不備を確認した部分を10年3月末までに補修している。市が投じた費用は約2400万円に達した。

強風でたわんで落ちた例も

2度目の事故は、平尾中学校の事故後に市が実施した調査で「異常なし」と回答した下山門中学校で、10年2月25日に発生した。講堂兼体育館に設置していた引き違い窓の障子が落ちた。事故時には窓は開いていた。サッシは三協アルミニウム工業(設置当時)製で、けが人などは出なかった。

2010年2月に障子が落ちた福岡市立下山門中学校の講堂兼体育館の窓(写真:福岡市)

[画像のクリックで拡大表示]

同中学校の講堂兼体育館の窓は、落下してガラスが粉々に。けが人はいなかった(写真:福岡市)

[画像のクリックで拡大表示]

市が現場を確認したところ、外れ止めは取り付けられていたが、戸車が劣化していた。そのため、レールへのかかりしろが小さくなっていた障子が、強風でたわんだ際に枠から外れて脱落したとみられている。当日は春一番が吹いていた。体育館は87年に建設した施設で、落ちたサッシは、建設時に設置したものだった。

事故を受けて市は3月8日、各学校に戸車の調査も求めた。内部の確認は難しいので、開閉時の動きに異常がないか否かの確認を各学校に依頼した。市は異常が見つかった学校の補修を進めているものの、異常を訴えた学校数は集計していない

予算の都合で追加調査を限定

戸車の異常確認を求めた矢先の3月15日、再び下山門中学校でガラス障子が外れた。3階教室の引き違い窓を生徒が開けようとした際に、大きさ81cm×162cmの障子が室内側に倒れたのだ。不二サッシ製のサッシだった。障子は窓の近くにいた生徒の頭に当たり、軽傷を負わせた。

障子が落ちてきた教室は96年の増築時に完成。サッシは建設時に設置した製品だった。事故後に窓を詳しく調べてみたところ、枠に取り付けてあった外れ止めの一部が欠けていることが分かった。

確認していたはずの外れ止めの不備が明らかになったことについて、同校の伊東孝純校長はこう弁明する。「教員が手分けして点検した。外れ止めの有無は市が示したマニュアルで確認できたが、それだけでは正常な設置状態なのか否かまで判断することはできなかった」

2010年3月に障子が落ちた下山門中学校の教室の窓枠に設置されていた外れ止め。一部が欠けていた(写真:福岡市)

[画像のクリックで拡大表示]

同教室の外れ止めを補修した後の様子(写真:日経アーキテクチュア)

[画像のクリックで拡大表示]

ガラス障子落下の主な想定メカニズム

福岡市の資料や取材などを基に日経アーキテクチュアが作成

[画像のクリックで拡大表示]

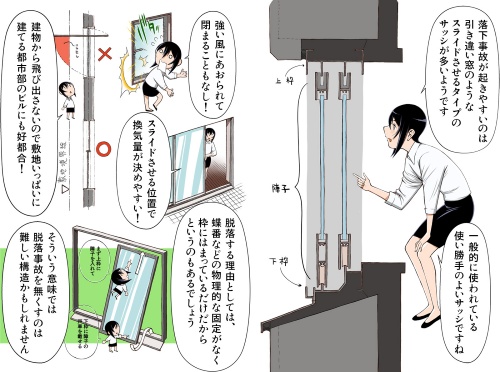

使い勝手の良さに潜むわな

「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを基に制作

[画像のクリックで拡大表示]

ここに至って、学校任せの点検では事故防止の対策が不十分になるとみた教育委員会は、建具の専門工事会社に点検を依頼することに決めた。ただし、予算の都合もあり、調査対象は学校による外れ止めの調査で「異常なし」と回答した学校に絞った。

対象となった80校中、27校は、10年3月末までに建築基準法に基づく定期報告のための点検を実施する予定があったので、その機会に外れ止めなどを調べてもらった。

残りの53校の点検を、市は西日本総合リフレッシュ(福岡市)に依頼。さらに市は、当初の外れ止めの点検で異常が認められた学校のうち用務員が補修した7校の調査も追加。同社が外れ止めや開閉による戸車の異常などを確認した。調査費は約350万円だ。

専門家の点検では全校に課題

3度目の事故から約3カ月後の6月13日、専門工事会社などによる再調査の対象とならなかった東光中学校で落下事故が発生した。体育館を使用していた地域の利用者が、窓を閉めようとした際に起こった。

落ちたのは体育館の片引きの防音窓。豊和工業製のサッシを用いた窓で、外れ止め自体は枠に設置されていたものの、その位置がずれていたために、事故を招いたとみられている。

同校は教員による点検で、別の開口部について外れ止めの不備を発見し、異常を確認した部分を補修していた。同校の中村善治校長も下山門中学校の伊東校長に同調する。「外れ止めの設置位置のような細かな点を学校の教員たちが点検することには無理がある。専門家による点検が必要だ」

同種の事故が立て続けに発生し、対策が後手に回った市は、全校での専門家による調査を検討中だ。予算が手当てできれば10年度中に実施する。調査のほか、市は老朽化が進んでいる部分を大規模改造時などに改修していく方針も掲げる。

西日本総合リフレッシュが6月末に市に伝えた調査結果では、同社が調べたすべての学校で外れ止めの設置位置または設置箇所数などを改めるべきだと指摘した。専門家によるサッシの調査と補修が終わるまで、学校現場には不安な日々が続く。

福岡市の学校で起こった事故と調査の経緯

取材に基づき日経アーキテクチュアが作成

[画像のクリックで拡大表示]

網戸のメンテナンスも一苦労

「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを基に制作

[画像のクリックで拡大表示]

(注)日経アーキテクチュア10年7月26日号の記事「半年で4回も窓が落ちる」に新規イラストを加えて再構成。登場する組織、肩書きなどは取材当時のもの

その後も立て続けに窓が落下

実は、この記事を公開した後の10年8月16日、文部科学省は「既存学校施設の維持管理について」という事務連絡を出している。引き違い窓の障子が落下する事故に対して、全国の学校施設でも注意を払うよう通知したのだ。日経アーキテクチュアの取材を契機にして、同省が全国的な注意喚起を図った。

それでも、窓の落下事故は続いた。例えば、調査や対策を推進してきた福岡市では、文科省が事務連絡を出した後の約半年間で、さらに2件の事故が起こった。10年11月に名島小学校の体育館で、11年2月に香椎東小学校で、それぞれ窓が落下した。

ガラス障子の落下が目立ったのが、11年3月に発生した東日本大震災だ。文科省の調査によると、避難所として利用されるケースが多い体育館(屋内運動場)では、東日本大震災において障子ごと落下したケースが34件確認できている。

その後も同種の事故が続く。19年10月には、長崎県大村市内の小学校で校舎1階に設置された引き違い窓の障子が開閉時に落下。児童が負傷した。文科省では20年5月に発行した「学校施設の維持管理の徹底に向けて-子供たちを守るために-」で、こうした事故事例を紹介。改めて注意を促したものの、事故はなくならない。

最近では22年6月に、千葉県松戸市内の市立貝の花小学校で3階の窓の開閉に伴ってガラス障子が落下。障子に当たった児童が頭部を縫うけがを負った。同市内では同年9月にも市立松ケ丘小学校でガラス障子の落下事故が発生するなど、20~22年度の3年間で5件の同種事故が確認できている。

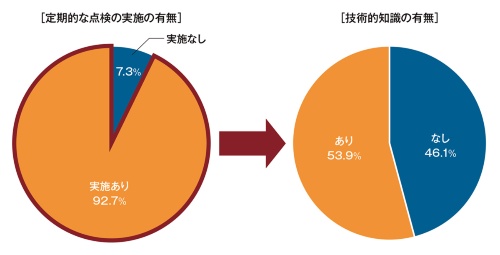

いつまでも事故が続く要因は、文科省が20年5月に発行した前述の資料から透けて見える。同資料内のデータでは、施設の定期点検を技術的な知識を持たない人が担っていると回答した市区町村の教育委員会が4割以上に達していた(アンケートは19年度に実施)。福岡市の事例で浮き彫りになった施設点検の課題が十分に改善できていないのだ。松戸市の事故では、そもそも定期点検時に外れ止めなどに対して十分な注意が払われていなかったことも明らかになっている。

定期点検は実施するも半分近くは担当に技術の知識なし

文部科学省が2020年5月に示した「学校施設の維持管理の徹底に向けて」内に提示された市区町村の教育委員会に対するアンケート(19年度に実施)結果に基づいて、日経クロステックが作成

[画像のクリックで拡大表示]

窓の落下事故は学校施設に限った話ではない点にも注意が必要だ。住宅などでも引き違い窓の落下事故は起こっている。落下という観点でより安全な、ガラス障子を屋内側から取り外しやすい「内はずし式」の窓を採用するケースは増えている。しかし、既存の建物を中心に、事故時のリスクが大きい「外はずし式」の窓はまだまだ多い。同種の窓を使っていれば、施設の用途を問わず、事故のリスクは無視できない。

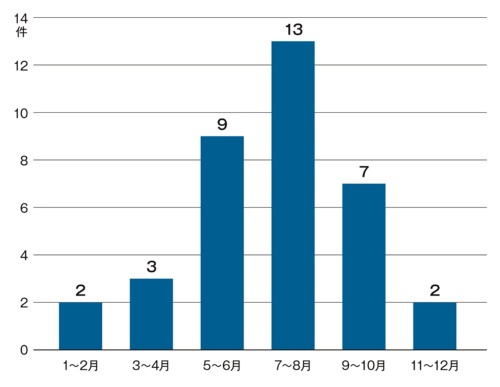

事故を振り返った記事の最後に掲載したイラストでは、一級建築士としての実務経験も持つ鬼ノ仁氏が網戸を題材にした体験を描いている。網戸の落下も少なからず発生している事故だ。軽い建材とはいえ、上層階から落下してきた網戸が人を直撃すれば、大惨事を招きかねない。

網戸は体重を掛けると外れやすくなる。子どもが網戸に寄りかかって網戸ごと転落する事故も繰り返されている。建物からの子どもの転落は窓を開けて網戸を用いる春から秋にかけて頻度が高くなっており、消費者庁が注意を呼びかけている。

春から秋の間が危ない

厚生労働省の人口動態調査を基に、2014年から18年に生じた9歳以下の子どもの建物からの転落による死亡事故を、発生時期ごとに消費者庁が分類・集計した結果に基づく

半年で4度も窓が落ちる事故、開閉しようとしただけで負傷者や物損が発生 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)