素晴らしいリポートです、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

渋谷駅周辺の超・長期にわたる大改造計画、

をはじめ、

日本の鉄道の技術と、インフラと運航は、ダントツに、世界一ですが、

それプラス、

世界一の、定期/正確な運航をしながら、(運航をやめないで)

地下工事を行うという、

1) 世界では、誰も、思いつかないのではなく、”やる発想がない”

2) しかも、それが、15年計画、20年計画でも、確実にやり遂げてしまう、技術と、各社のチームワークです。

l

l

l

これらの、”奇跡的”な、ことは、世界の大手メディア/主要メディアでは、

99%、放送/リポート、されません。

世界一の超・超・大国、アメリカ合衆国、

先進国では、ほぼ、世界最悪/最低の

鉄道とメトロと、駅舎の現実です。

大金持ちの中では、超古い(自動車以前)からですが、

スタンフォードさん以後、

石油の億万長者企業が、アメリカを征服し、

鉄道が、過去70年、ほぼ、全然、進歩しておりません。

先日のマンハッタンのグランド・セントラル駅に関しましても

かこ70年という長期の年月と、

日本の23倍の国土と、

世界一のGDPでありながら、

---などを考察/比較しますと、

取るに足らない、”超・超・例外的な”

新規事業で、あり、

鉄道とメトロなどの現実は、超・お粗末です。

運転ができない、あるいは、リスクが多い、

お年寄りや、ハンディキャップの方々、

若年層や、未成年たちは、

そして、レンタカーしか方法がない、観光客たち、

5km以上の遠出に限界があります。-----それが、

ダントツ、世界一の国です。

犯罪率、治安、警察の現状、麻薬類、

夢想家、理想主義者、義務のない自由・平等主義者、

知識・教養、優雅さ、など、は、お金にならないといって、

「拝金主義や、ちゃらちゃらした文化が旺盛な世の中」

科学とは別の道を信奉する、”超多くの人たち”、

l

l

l

l

西ヨーロッパの首都や、(大)都会でも、ほぼ、似たような進行状況で、

l

l

l

l

(日本も、50年遅れくらいの進歩状況で、そのようになりますが、---)

民主主義と移民受け入れなどの、弊害

も含めて、

欧米先進国、(日本以外のG7) は、

(フランスなどのストも含め)

ますます、欧米文化の落ちぶれの進み具合、

(G7や、G20の中での、ダントツの)

それらの国々などと比較して、

一時的ですが、ここ2年の、日本の物価の安定度(インフレの度合い)、

l

l

l

l

世界は、鉄道工事だけからも、

色々な側面が、見えてきます

===================================

営業中の駅直下で進む地下化工事、西武新宿線・沼袋駅

大上 祐史ラジエイト代表

西武新宿線沼袋駅のホームから線路を見たところ(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

西武鉄道の西武新宿線沼袋駅のホームで電車を待っていると、線路の間に隙間なく板が敷かれていることに気づく。地下に構造物を構築するために、軌道(線路)を仮受けする仮設の「工事桁」だ。沼袋駅では踏切除去を主な目的として線路や駅舎の地下化工事が進む。2023年2月、既存駅の直下で進む工事現場に入った。

東京都は、道路整備の一環として鉄道を連続的に高架化または地下化し、多くの踏切を一挙に除却する「連続立体交差事業」を地元の区市や鉄道事業者と連携して進めている。「開かずの踏切」を減らし、交通渋滞および踏切事故を解消することが主な目的だ。

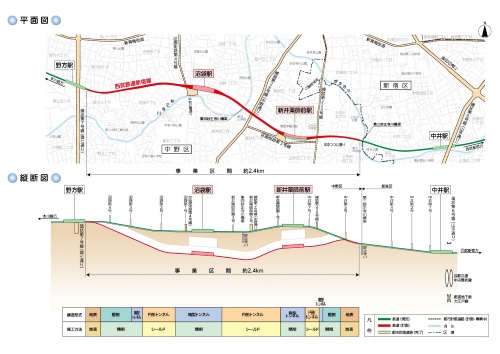

沼袋駅を含む西武新宿線の中井駅付近から野方駅付近までの約2.4kmは、そうした連続立体交差事業を実施する区間の1つだ。

都と西武鉄道が施行協定を締結し、西武鉄道が鉄道工事を手掛ける。全体事業費は約737億円で、国と都、中野区、西武鉄道が負担する。

「西武新宿線(中井駅―野方駅間)連続立体交差事業」の概要(出所:西武鉄道)

[画像のクリックで拡大表示]

同区間での施工は、地上から掘削してトンネルを構築する開削工法と、シールド機でトンネルを掘進するシールド工法の2つに大きく分かれる。

地下から地表への移行区間である取り付け部と駅部では開削工法、

駅間などの一般部ではシールド工法を採用。

シールド機は開削区間となる駅部では掘削せず、そのまま通過する。

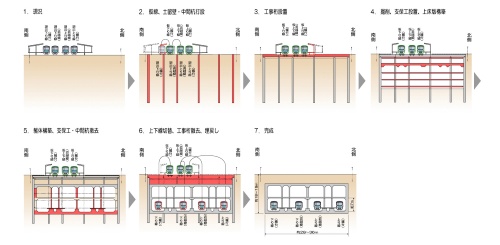

沼袋駅では、

軌道の下を約18m掘削し、

既存駅の地下に新駅を構築する。

まず、

工事ヤード確保のため、

線路を4線から3線に変更。

その後、

土留め壁を構築する工事に取り掛かった。

沼袋駅の地下化工事の施工手順(出所:西武鉄道)

[画像のクリックで拡大表示]

軌道の下に構造物を構築する場合、工事桁で軌道を仮受けする。旧駅施設の支障物の撤去が完了した区間から順次、工事桁で受け替えた。

工事桁は、軌道上でクレーン作業が可能な「軌陸クレーン」を使用して、終電車から始電車までの短い時間に架設した。

工事桁は終電車から始電車までの短い時間に架設した(写真:西武鉄道)

[画像のクリックで拡大表示]

沼袋駅のホームから軌道を見ると、23年2月時点で工事桁の架設はおおむね完了している様子が分かる。

23年2月時点の軌道(写真:大上 祐史

軌道の下に構築した広い地下空間に入る

工事現場に入り、下りホームの裏側へ移動する。住宅とホームの間の狭隘(きょうあい)な施工ヤードで土留め壁を構築する工事が進む。小型の杭(くい)打ち機を使用しているうえ、防音設備も施しており、掘削などによる騒音や振動はあまり感じられなかった。

下りホームの裏側の工事現場(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

小型の杭(くい)打ち機で土留め壁を構築している(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

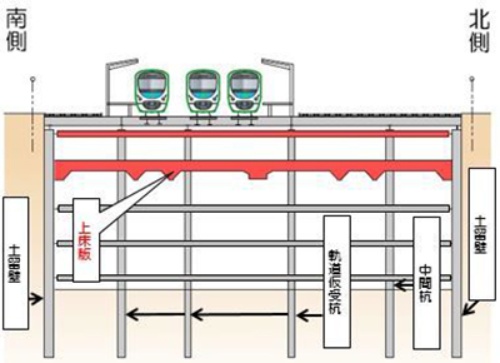

沼袋駅の地下へと移動する。上りホームの直下から下りホーム方向を見た。地下空間が広がる。この場所は躯体の完成後に駅舎の天井となる「上床版」の上側だ。

沼袋駅地下の工事現場。上りホームの直下から下りホーム方向を見る(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

土留め壁を構築し、工事桁の架設を終えた箇所から、土留め壁を支える支保工の設置や上床版の構築が進む。23年2月時点で、ホームの中央付近は上床版の構築が完了していた。

沼袋駅の地下化工事の断面イメージ(出所:西武鉄道)

[画像のクリックで拡大表示]

躯体の構築では「逆巻き工法」を採用した。

一般的な開削では、

躯体の最下層となる深さまで掘削した後に下層から躯体を構築する「順巻き工法」で施工する。

この現場では、上層を掘削して鉄筋コンクリート造の上床板をまず完成させてから、その下を掘削するとともに躯体を構築する。上床版が土留め壁の支保工を兼ねることで、仮設材の輻輳(ふくそう)を減らした作業空間を確保できる。

既存駅の地下を掘り下げるに当たっては、

軌道や上床板の荷重を地盤に伝えるため、

工事桁の下に「中間杭」や「軌道仮受け杭」といった長い杭を打つ必要がある。

しかし夜間作業の限られた時間の中では

長い杭をそのまま打つことができず、

1次杭と2次杭に分けて施工する、

そのため地下に作業空間が必要となり、

逆巻き工法で進めている。

外側に面して土留め壁を確認できた。土留め壁は支保工で支えている。

外側に面した土留め壁を見る(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

土留め壁を支える支保工(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

軌道仮受け杭が露出している。

軌道仮受け杭が露出している(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

軌道仮受け杭の上部には、工事桁を受ける長さ約22.5m、重量約16tの緑色の「かんざし桁」が軌道に対して垂直に載る。かんざし桁の上部に工事桁が架かる。

軌道仮受け杭の上部。工事桁を受ける緑色の「かんざし桁」が見える(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

掘削した土砂は、通常の開削工事であれば、そのまま地上へ搬出できる。しかし、ここでは掘削箇所のほぼ全面で営業線が走っているため、逆巻き工法で先行して構築した上床板に機材を入れて、少しずつ搬出する。

上床板に仮置きした掘削土砂(写真:大上 祐史)

[画像のクリックで拡大表示]

工事の支障となるため撤去した跨線橋の代替として、地下に連絡通路を設置した。逆巻き工法で構築した上床板を活用した。

撤去した跨線橋の代替として設置した地下連絡通路(写真:大上 祐史

都内では7区間で連続立体交差事業が進行中

東京都建設局道路建設部鉄道関連事業課の山口竜連続立体交差専門課長は、事業について次のように話す。

「沼袋駅では、

施工スペースを確保するために、

追い越し線を上下線兼用にして

4線から3線へ変更するなどの工夫を

凝らしながら工事を進めている。

工事は住宅に近接し、

営業している鉄道の直下で行うため、

騒音や

振動など

周辺への影響を最小限に抑えながら

安全を最優先に進めていく」

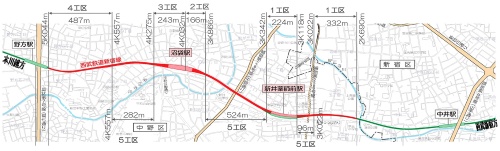

「西武新宿線(中井駅―野方駅間)連続立体交差事業」

は5工区に分かれ、

沼袋駅は2工区・3工区になる。

各工区(箇所、延長)の施工者は、

1工区(妙正寺川─新井薬師前駅、556m)が

鹿島・鉄建・戸田建設・五洋建設JV、

2工区(沼袋駅部、166m)が

大林組・前田建設工業・フジタ・飛島建設JV、

3工区(沼袋駅部、243m)が

清水建設・熊谷組・鴻池組・竹中土木JV、

4工区(沼袋第3号踏切付近─野方駅、487m)が

西武建設・大成建設・安藤ハザマ・大豊建設JV、

5工区(中井第7号踏切付近─沼袋第3号踏切付近、902m)が

大成建設・西武建設・安藤ハザマ・東急建設JVだ。

「西武新宿線(中井駅―野方駅間)連続立体交差事業」の各工区(出所:西武鉄道)

[画像のクリックで拡大表示]

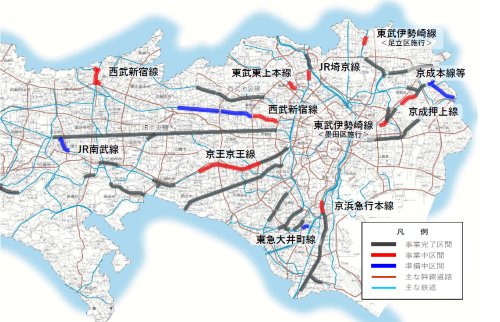

東京都の連続立体交差事業は23年3月時点で、

「京成押上線(四ツ木駅─青砥駅間)」

「西武新宿線(中井駅─野方駅間)」

「西武新宿線・国分寺線および西武園線(東村山駅付近)」

「京王線(笹塚駅─仙川駅間)」

「JR埼京線(十条駅付近)」

「京浜急行本線(泉岳寺駅─新馬場駅間)」

「東武東上本線(大山駅付近)」

の計7区間で進んでいる。

さらに事業の準備中が、

「西武新宿線(野方駅─井荻駅付近)」

「西武新宿線(井荻駅─西武柳沢駅間)」

「JR南武線(矢川駅─立川駅付近)」

「東急大井町線(戸越公園駅付近)」

「京成本線等(京成高砂駅─江戸川駅付近)」

の計5区間。

西武新宿線は

事業中2区間、

準備中2区間と、

連続立体交差事業を

積極的に進めてる路線だといえる。

東京都の連続立体交差事業(出所:東京都建設局)

[画像のクリックで拡大表示]

筆者の大上祐史さんは、

インフラ建設現場の見学会などに積極的に参加してリポートするウェブサイト

「ラジエイト」を運営しています

営業中の駅直下で進む地下化工事、西武新宿線・沼袋駅(3ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)