橋の設計ミスで工費3倍に、工期は4年半延長

河合 祐美

日経クロステック/日経コンストラクション

橋の設計ミスで工費3倍に、工期は4年半延長 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

長野県が建設を進める国道148号雨中バイパスの新柳瀬橋(小谷村)に設計ミスがあり、

上部工の工費が当初の6億6200万円から22億6900万円に膨らむことが分かった。

再設計の結果、

材料費がかさんだ他、

仮設費が増大した。

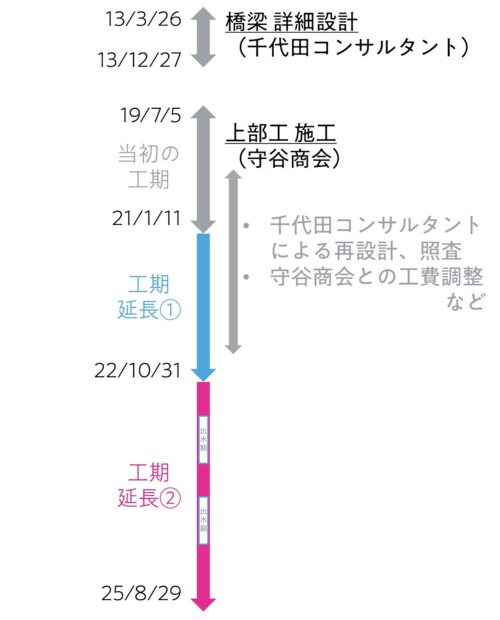

2021年1月までだった工期は25年8月まで延長した。

2022年10月時点の雨中バイパスの様子。橋脚と橋台の施工が先行して終わっている(写真:長野県)

[画像のクリックで拡大表示]

新柳瀬橋は姫川に架かる長さ132mのプレストレストコンクリート(PC)3径間連続箱桁橋だ。

千代田コンサルタント(東京・千代田)が13年に詳細設計を実施した。

その後、橋台や橋脚の工事が終わり、

上部工の施工を守谷商会(長野市)が19年に受注した。

施工者が図面を照査したところ、鉄筋とPCケーブルの干渉が判明し、

19年8月に県に報告。

県は千代田コンサルタントに設計のやり直しを指示し、

工期をいったん22年10月まで延長した。

出来事の時系列を整理した。2度目の工期延長は22年9月の県議会で決定(出所:長野県への取材を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

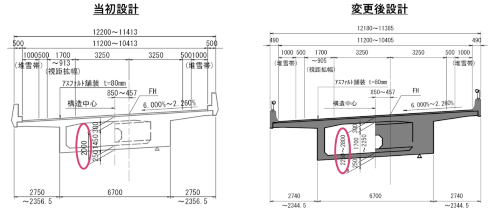

当初の設計では、箱桁の中を通すPCケーブルがコンクリート内部の橋軸方向の補強鉄筋に阻まれて通せない箇所が複数あった。

千代田コンサルタントは設計時に、

桁高を小さくして費用を抑える技術提案をし、

県が了承していた。

「薄くても強度が発揮できるよう鉄筋を密に配置したため、ケーブルを通す隙間がなくなったようだ」と長野県道路建設課の青木謙通課長は説明する。

変更後の設計では、鉄筋を必要数配置してもケーブルを通せるよう上部工を厚くした。

当初の図面では桁高が2mで固定されていたが、変更後は最大2.8mになった(出所:長野県の資料に日経クロステックが加筆)

[画像のクリックで拡大表示]

工費増大に最も影響したのが、

コンクリートを打設するための支保工だ。

当初設計では19年10月から20年4月までの渇水期1回で上部工の施工を終える予定だった。

しかし、設計変更によって渇水期の7カ月では施工が終わらなくなった。

急流の姫川では、出水期に直径5mを超える大きな岩が転がってくることがある。

それに耐えられるよう支保工を頑丈に造る必要が生じたため、

工費が約7億円増えた。

その他、必要な資材の増加で約4億円、資機材や人件費の高騰で約4億円増えた