アメリカでは、50年以上も前から、

ビート族、ヒッピー、自然主義者、などを顧客に、

Tofuと同じ棚や、同じコーナーで、

販売していて、

勿論、

ヴィーガンや、

ゆるい、ヴェジタリアンなど、にとっては、”必需品”です。

西欧の大都市や主要都市では、

でも、ここ35年くらいは、人気/流行が、拡大しており、

どこでも、手に入ります。

日本人は、中東の豆製品の、”フムス”同様に、

それほど、、まだ、人気はないようですね。、

===================================

在日インドネシア人ならみんな知っている──話題のスーパーフードを山中でつくる、滋賀の「テンペ王」を訪ねて

「インドネシアの納豆」とも呼ばれる伝統的な発酵食品、テンペ。近年では、高い栄養価の「スーパーフード」として世界的な注目を集めている。このテンペを、滋賀県の山中でつくり続けているインドネシア人の職人がいる。日本人の妻子とともに、日々テンペと向き合う。そんな家族の営みを追った。(取材・文:室橋裕和/撮影:菊地健志/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

テンペは赤ちゃんのようなもの

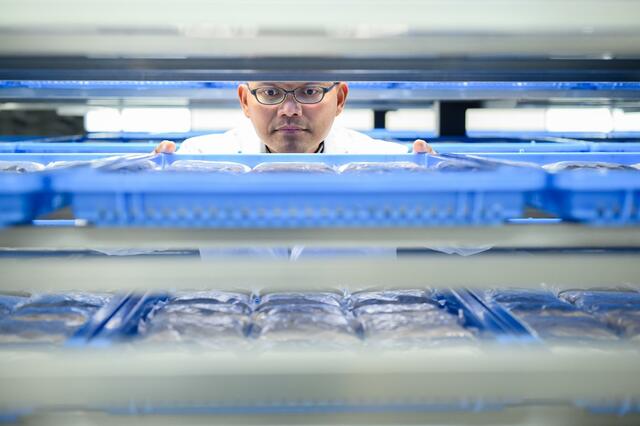

滋賀県西部。たっぷりの緑に覆われた比良山地に溶け込むように、濃いオリーブ色をした建物があった。中に入り、2階に上がると、空気がどこかしっとりしている。一定の温度と湿度を保ち、常に空気を循環させているのだという。 びっしりと連なる棚にはトレーが置かれ、パッキング済みの白いブロック状のかたまりが並んでいた。これがテンペだ。 「ちょうど発酵が終わったところです」 ルストノさん(53)がテンペを見せてくれた。日本でおよそ20年、テンペをつくり続けている。 「原料は、大豆と水と、テンペ菌だけ。添加物もなにも入れない。すごくシンプルなんです」

大豆を水に浸し、煮た後に皮をむき、水気を切ってからテンペ菌を入れパックに詰めると、やがて発酵が始まる

いとおしそうに、テンペの詰まったパックをなでる。傍らで見守っていた、妻の葛本つる子さん(53)が言う。 「シンプルでも難しいんです。とくに発酵中の温度の管理。季節によっても違いますが、31.5~33度の間をキープして、発酵させていくんです。発酵時間は32~36時間ですが、これも季節や仕込むタイミングによって幅があります」 さらに、発酵が進むとテンペ自身が熱を持ってくる。うまく温度を調整しないと発酵しすぎてしまう。「発酵は生き物」とふたりは言うが、テンペが育っていく様子を見極めながらの繊細な作業は、まさに職人技なのだ。 「食べてみますか」 ルストノさんが、できたてのテンペを切り分けてくれた。真っ白な断面から、みっちり詰まった大豆が顔をのぞかせる。ほのかに漂う甘い香り。日本の納豆とはずいぶん違う。糸も引いていない。これは発酵に使う菌が、納豆菌とテンペ菌とで異なるからだそうだ

「ナッツのような香りでしょう」 これが良い出来の証しでもあるそうだ。つる子さんが言う。 「何百回何千回とつくっても、失敗することもあります。毎回ずっとつきっきりで見ていないといけない。赤ちゃんみたいなものですね」 手間ひまかけてつくったテンペを、つる子さんと娘のレミナさん(21)が調理してくれた。スライスしたテンペを揚げて、コリアンダーとニンニク、塩で味つけしたものだ。食感さくさく、中はほくほく。ビールのつまみによさそうだ。 「これさえあればな」 と、つる子さん。ルストノ家では定番のメニューだ。

「酢飯の上に揚げたテンペをのせて、マヨネーズを添えてもおいしいんですよ」 レミナさんが教えてくれた。彼女も姉と一緒に、両親のテンペづくりを手伝う。インスタグラムでテンペのおすすめレシピを紹介したり、ウェブサイトの管理をしたりするのは娘ふたりの仕事だ。パッキング作業や配達などもこなす。 インドネシア人と日本人の家族は、こうして毎日テンペをつくり続けている。

健康食品、そして肉の代替品としても

「29年間インドネシアにいたから、次は日本で新しいチャレンジをしたかった」とルストノさん

「スーパーフード」。テンペは近年、そんな呼び方をされるようにもなった。脂質が少ないながら高栄養な植物性タンパク質や、疲労回復などに効果があるビタミンB群、それに食物繊維がたっぷり。原料の大豆に含まれるポリフェノールやイソフラボンの抗酸化作用はアンチエイジング効果があるともいわれる。さらに腹持ちがよく、低カロリー、コレステロールゼロなのでダイエット食にもいい。納豆と違ってにおいも粘り気もなく、料理のレシピが幅広い。健康意識の高まりから、いまでは日本の大手スーパーマーケットでもテンペを見るようになった。 また肉の代替品として、とくに欧米ではプラントベースのビーガン食として好まれている。東南アジアのローカルフードが、世界に広がりつつあるのだ。 「インドネシアでは、600年くらい前から食べられているんです」 ルストノさんが言う。ハイビスカスの葉で大豆をくるんで屋根の上に安置し、天日で自然発酵させるというのが伝統的な製法だそうだ。ハイビスカスの葉に付着しているテンペ菌(クモノスカビの一種)が発酵のタネになる。 「小さい頃からテンペは大好きでしたね。お母さんがよく、テンペとガランガル(ショウガの一種)、タマネギと唐辛子、パームシュガーを炒めたものをつくってくれた」 インドネシアの国民食ともいえるテンペを食べて、ルストノさんも育った。大学卒業後に世界遺産の仏教遺跡ボロブドゥールに近い街・ジョグジャカルタのホテルで働いていたとき、旅行に来たつる子さんと出会う。ふたりは1年半後に結婚し、つる子さんの実家がある京都にやってきた。それが1997年の10月1日だ

日本に着いたらね、キンモクセイのいい香りがしたんです。これが日本の香りだと思った」 キンモクセイの甘い芳香が漂う秋の京都を、ルストノさんは自転車で走り回った。「日本に来たら、絶対になにか商売を起こす」。そう決意していたのだ。そのためのヒントを……と思って立ち寄った錦市場で、豆腐や納豆を見かけた。 「テンペと同じ、大豆を使った発酵食品が日本にあるとは知らなかったんです。でも、納豆があるなら、テンペも日本で受け入れられるんじゃないかって」 「これだ」と思ったルストノさんは、テンペひと筋になった。まず買ってきた日本全図を、自宅の壁に貼り付けた。テンペを買ってくれたお客が住む場所を、地図に記していこうと思い立ったのだ。北海道から沖縄・石垣島まで、マークでいっぱいにしようと決めた。 実はルストノさん、それまでテンペをつくった経験がまったくなかった。そこから異国でトライしようというのはなかなかむちゃにも映るが、「ネガティブなことを考えるより、まずやってみよう」というのが彼の信条だ。つる子さんも、ルストノさんのそんな前向きなところに惚れたのだ。

まだネットがあまり普及していない頃で、まずはインドネシアの実家の母に国際電話であれこれ詳しく教えてもらったが、難しいのはやはり発酵だった。 「日本の冬場に温度をどうすればいいのかわからなかったし、何度つくり直しても発酵がうまくいかないんです」 水道水に含まれる消毒用の薬品が、発酵作用に影響しているのではないか……。つる子さんとも話し合い、「天然水を使ったほうがいいんじゃないか」と考えた。そこで京都の名水、伏見の御香宮神社に湧く「御香水」を使ったところ、これが当たりだった。発酵がうまく進んだのだ。 大豆の選択も試行錯誤の連続だった。大豆はそのほとんどが輸入で賄われる昨今だが、ルストノさんは日本産にこだわった。 「日本でつくるんだから、日本の水と、日本の大豆でつくりたかったんです」 結果、北海道の大豆にたどりついた。糖度が高めで、テンペによく合っていた。その後、地元・滋賀にもいい大豆が見つかっている。 さらにルストノさんは、日本基準の食品の品質管理を学ぶため野菜の加工場で働いたり、インドネシアに舞い戻ってテンペの製法を勉強し直したりもした。 そして日本に帰国後、京都にも近い比良山地の天然水が良いと聞き、この地にテンペ工場を建てた。それからずっと、家族で自らの名を冠した「ルスト・テンペ」をつくり続けている

日本に住むインドネシア人なら誰もが知っている

「ルストノさんのテンペは一番。ほかのとぜんぜん違う」 そう話すのは東京・八王子にあるインドネシア料理店「クタ・バリカフェ」を経営する佐々木スーサンティさん(40)。店ではテンペを使ったメニューがいくつも並ぶ。マニス(インドネシアの甘い醤油)で炒めたもの、豆腐と一緒に唐辛子ソースをかけたもの、テンペと野菜の炒めもの……。 「日本人のお客さんには、テンペ・ゴレン(シンプルに揚げたもの)とか、ガーリック・テンペが人気かな」 毎月80個ほどをルストノさんから仕入れ、さまざまな料理を提供する。 「いろんなテンペを試したけど、ほかの会社のものは柔らかすぎたり、酸っぱかったり。やっぱりルストノさんのものがいい。冷蔵しても味が落ちないし。私も個人的に買っています」

(右下から時計回りに)ガーリック・テンペ450円、テンペの甘醤油炒め450円、テンペと豆腐の唐辛子ソースがけ640円。右上はインドネシアの定食ナシチャンプル

こうしたレストランや、東南アジアの食材店で、「ルスト・テンぺ」はすっかり愛される存在となった。日本に住むインドネシア人なら誰もが「ルスト・テンペ」を知っているほどで、日本人のエスニック好きにもファンは多い。健康食品、自然食品としての引き合いもずいぶん増えた。あの日本全図はもう、マークでいっぱいだ。 ルストノさんの取り組みと熱意は、母国にも伝わった。インドネシアの有力英字紙「ジャカルタ・ポスト」で“日本のテンペ王”と紹介されるまでになったのだ。とはいえルストノさんはいたって謙虚で、「ひとつのものだけを作り続ける職人でありたいんです」と話す。

「日本発のテンペ」に世界から引き合い

最初のマークは京都だった。そこからいまや日本中に「ルスト・テンペ」は広がった

日本の原風景のような近江の里山に、ルストノさんはすっかりなじんでいる。 「近くのおばあちゃんが漬けもの食べないかって持ってきてくれて、そのお礼にテンペあげたりね」 塩などちょっとしたものを隣近所で融通し合ったりもする。地元の消防団にも入っている。 「身体はインドネシア、でも心は日本」 なんてルストノさんは笑う。四季折々に移り変わる山の風景がたまらなく好きなのだという。夏の花火、秋のキンモクセイ。冬の雪はちょっとしんどいけれど、みんなで助け合って雪かきもする

こうして地元に溶け込み、つる子さんと力を合わせてテンペをつくり続ける父の背中を、レミナさんはずっと見てきた。 「ふたりで夜中まで働いてて、たいへんなんやなって子供ながらに思ってた」 だから、いつしか両親を手伝うようになった。ゆくゆくは姉と一緒に「ルスト・テンペ」を継ぎたいと思っている。 「ほかの進路も考えたんだけど、パパについていこうって決めたんです」 “日本のテンペ王”は、いまや世界進出も果たしている。きっかけは「ジャカルタ・ポスト」の記事だった。英字紙だから世界各地で読まれ、健康食テンペを自分たちでもつくりたいという人々から問い合わせが殺到した。 「オーストラリア、ポーランド、台湾、メキシコ……いろんな国からテンペのつくり方を勉強しに来るんですよ」(ルストノさん) いわばテンペ留学生を受け入れているのであった。ルストノさんは彼らに、水と大豆へのこだわり、日本の高レベルな食品管理の方法を伝えている。また、自ら海外に出向くこともある。インドネシアの伝統と、日本の環境や技術がフュージョンしたテンペが、国際的な商品となっているのだ。 「次のステップは、テンペをつくりたいという人たちの夢をサポートすることですね」 テンペ王の夢はまだまだ続きそうだ。

___ 室橋裕和(むろはし・ひろかず) 1974年生まれ。週刊誌記者を経てタイ・バンコクに10年在住。帰国後はアジア専門の記者・編集者として活動。取材テーマは「アジアに生きる日本人、日本に生きるアジア人」。現在は日本最大の多国籍タウン、新大久保に暮らす。おもな著書は『ルポ新大久保 移民最前線都市を歩く』(辰巳出版)、『日本の異国 在日外国人の知られざる日常』(晶文社)、『バンコクドリーム 「Gダイアリー」編集部青春記』(イースト・プレス)、『おとなの青春旅行』(講談社現代新書、共編著)など

在日インドネシア人ならみんな知っている──話題のスーパーフードを山中でつくる、滋賀の「テンペ王」を訪ねて(Yahoo!ニュース オリジナル 特集)