新潟・燕三条の高度な加工技術をオーディオに活用

新アナログブランド「セレニティ」始動!マグネシウムの特性に着目、驚きの制振効果を実感

2022/08/08福田雅光/炭山アキラ

新潟のワンロードという企業が、新たにアナログ系アクセサリーブランド「Serenity(セレニティ)」を始動した。セレニティは静寂を意味する言葉で、最大の特徴は制振素材としてマグネシウムを採用していることにある。第1弾として発売されたターンテーブルシート、スタビライザー、カートリッジスペーサーの3モデルを、福田雅光氏と炭山アキラ氏が試聴した。

右がターンテーブルシート「SRT-1」(73,150円/税込)、左上がスタビライザー「SRS-1」(24,200円/税込)、左下がカートリッジスペーサー「SRP-1」(6,050円/税込)

■新ブランド「セレニティ」始動!高度なマグネシウム加工技術でオーディオ市場に参入(福田)

新潟県燕三条に、マグネシウムを活用してアナログ関連のアクセサリーを自社開発、販売するメーカーが登場した。ブランド名は「Serenity(セレニティ)」。ワンロードという企業で、本業は金型製造。精密加工技術を得意とする。1953年からの歴史を持ち、航空機、車のピストン、自転車などの部材金型を手がけてきた。

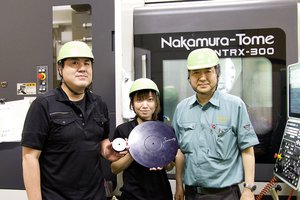

Serenityをスタートさせたワンロードは、新潟県・燕三条の金属加工業をリードする企業。金型製造を本業とし、マグネシウムのカットなども可能な高度な技術を持つ。女性のマシニングオペレーターも活躍している

代表の井上正栄氏がアナログアクセサリー製品に興味を持ったのは、還暦を過ぎてからのことである。そもそもオーディオの趣味は、井上社長の個人的なもの。最近のアナログプレーヤー製品の動向を調べ、高度な筐体構造は振動対策のために費やされていることに気づいた。さらに多くの場合、レコード盤の振動対策が不足しているのではないかと考えたのだ。

ワンロードのスタッフ。一番右が社長の井上正栄氏

マグネシウムを用いたターンテーブルシート、スタビライザー、カートリッジスペーサーの開発には、以上のような背景がある。

マグネシウムは研究すると素晴らしい制振効果がある。しかし、加工する工程に危険が伴うことや、メッキが不可能であることなどの特徴があり、いまや加工するところがほとんどない。たとえば円盤の加工にはレーザーを使うが、切削くずが発生すると自然発火の可能性がある。理想を追求するためには、自社で開発するしかない、となったのだ。

■第1弾モデルはターンテーブルシートとスタビライザー、カートリッジスペーサー

完成製品のターンテーブルシート「SRT-1」を叩くと金属の音は発生しない。構造は、2mm厚マグネシウム板2枚の中間に特殊制振樹脂材をサンドイッチする3層ハイブリッド構造、総合厚は6mm。このような例は少ない。

ターンテーブルシートは特殊な樹脂を2枚のマグネシウム板で挟み込んだハイブリッド構造

下面のマグネシウムは、プレーヤーのターンテーブルに接触するが、レコード盤側は制振材で下面とは分離されたマグネシウム板で支える構造だ。また、スピンドル部への接触も、制振樹脂で接触する方法をとっており、プレーヤー側と振動は分離する。

中央の穴の部分は、真ん中に位置する樹脂層が上下のマグネシウム層より少しだけ内側へ出ている形状。スピンドルとはこの樹脂層のみで接する

同時に開発されたのは、マグネシウムの切削加工で、実につかみやすいくぼみ加工がなされているスタビライザーである。重量は200gであるため扱いやすい。あまり重くしたくないという考えがあった。材質は検討するとやはりマグネシウムがベストであった。

スタビライザーの形状は、側面が内側に向かって弧を描いており、手に持った時に落としにくくなっている

このスタビライザーは、ターンテーブルシートとペアで使うと効果的では、と想像が湧いてくる。考えてみればレコードは自重でシートに接しているだけである。上部からあるウェイトで加重するメリットがあるように思う。

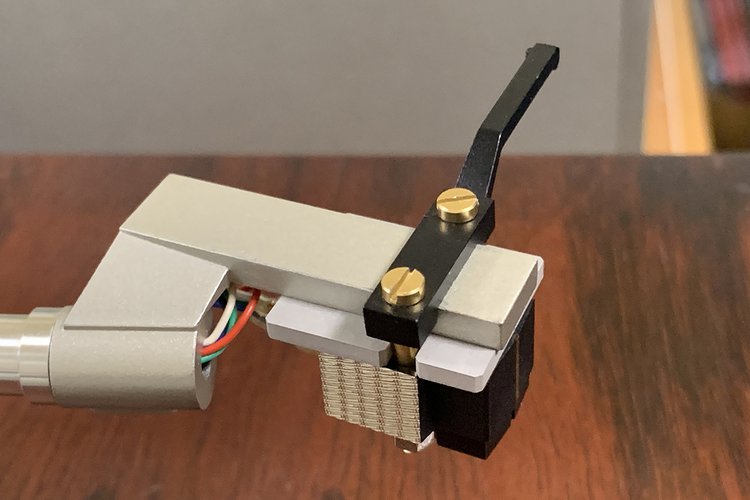

カートリッジスペーサーは、ヘッドシェルとカートリッジの間にはさみ接触物性をコントロールするために使う。ワンロードは無垢のマグネシウム材2mm厚/質量1.33gで開発した。一般にシェルはアルミ材だ。これにマグネシウムを追加する効果は大きいことを発見して製品化した。マグネシウムは硬度が高く曲がらない。曲げようとすると折れてしまう物性がある。カートリッジスペーサーについては塗装すると音の効果はマイナスであったため、無塗装としたという。

無塗装のマグネシウムで作られたカートリッジスペーサー。質量1.33gと軽量

■シートとスタビライザーの同時使用に効果あり!全体のサウンドが快活に

テストは常用のレファレンス、エクスクルーシブ「P3a」のプレーヤーを使う。カートリッジはオルトフォンの「MC-ER」。まず、現用のターンテーブルシート(ゴム系)にレコードスタビライザーを採用する効果を計る。

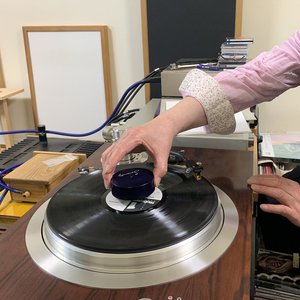

自宅のアナログプレーヤー、エクスクルーシブ「P3a」で「SRT-1」の効果をテスト

中低音の歯切れが良くなり、鈍さが解消され、中高音では活気のでる切れ味の良さが現れてきた。エネルギーバランスは明るく、解像度がはっきりする。また中音の勢いを増している。ヴォーカルの笠井紀美子『ニュー・バステル』を聴くと、そのスタビライザーの特性がとても効果的である。中高音の粒立ちが改善され、アクセントがはっきりして躍動感から全体のサウンドが快活になる。

今度はスタビライザーを外し、ターンテーブルシートを敷いて聴く。これは変化、効果の大きなシートである。帯域バランスが均質になる。低音から高音までのバランスが良くなり、低音リズムは締まる傾向で、ヴォーカルの音が聴きやすくなる。クセが少なく、音楽の表情が克明になる印象がある。ただ、まだ十分に真価を発揮していないような気がする。

最後にターンテーブルシートとスタビライザーを併用してみよう。これはマグネシウムでレコード盤をサンドイッチするような方法になる。音が静かになった。ボリュームをもっと上げたくなる。濁りくもりが一掃され、中音高音の表現の解像度が高く、音質の透明度も高い。低音のリズム系は引き締まる。

ターンテーブルシートを使用し、さらにスタビライザーを追加

ターンテーブルシートを使用し、さらにスタビライザーを追加

この場合、シートはスタビライザーと同時に使うべきではないかと考えた。より効果的な現象を感じたからである。特に高域の濁りはかなり少なくなる。全体に音が静かになっている。これは魅力である。マグネシウムの効果がよく分かってきた。

■カートリッジスペーサーでは、リズムの切れが良くなり情報が豊かに

カートリッジスペーサーのテストに用いたアームはエクスクルーシブ「P3a」のオプションストレートアームで、シェル部分はアルミだ。カートリッジはデノンの広帯域性能を持つ「DL-S1」を使う。マグネシウム・スペーサーをシェルとカートリッジの間に挟み込んだ。

カートリッジスペーサーを挟んだところ。P3aのオプショントーンアームに、カートリッジはデノンの「DL-S1」を使用

これは大きな変化といえる。音楽の陰影感が改善され、笠井紀美子『ニュー・バステル』の中低音の躍動感がはっきりしている。ヴォーカルの音像も定位が明確になり、くっきりとする。また、中高音のリズム系の切れが良くなり、サウンドの情報が豊かになっている。そして全体にノイズ感が少なくなっている。アンディ・ナレルの『スロー・モーション』はA面2曲目を聴くが、いつもより低音の締まりがしっかりして躍動感が楽しくなった。

新しいチャレンジが、オーディオに素晴らしい可能性を与える。高い加工技術を要するマグネシウム・アクセサリーを提案したワンロードの意欲に注目した。今後はインシュレーター分野の研究をするようだが、アナログプレーヤーの脚の部分にもマグネシウムの効力を研究して欲しい

テクニクスの最新アナログプレーヤーでも効果をテスト!(炭山)

個人的に、アナログは振動をどう養生するかが大きなポイントだと考えている。それは必ずしも全て抑えてしまうことを正解とするものではない。不要振動を全て抑えるつもりで対策を進めると、ほとんど不可避的に楽音へいくらかのダメージが及び、結果としてS/Nはいいけれどつまらない音、ということになってしまいがちだ。振動というものは、まったく一筋縄でいかないものである。

テクニクスの「SL-1500C」でSerenityのアクセサリーの効果をテスト

テクニクスの「SL-1500C」でSerenityのアクセサリーの効果をテスト

オーディオの振動対策に用いられる素材として、マグネシウムがある。マグネシウムは金属としては例外的に鳴きにくく、優れた制振性を持つためである。しかし、前述のように一歩進みすぎると、あるいは踏み外すと楽音へ大きな影響を与え、情報量が減ったり音が生気を失ったりする。それを採用各社それぞれのノウハウで飼い馴らしているのが昨今のマグネシウム採用アクセサリー群といってよい。

この度登場したセレニティ・ブランドの製品は、マグネシウムを多用したアナログ・アクセサリー類である。純マグネシウムは酸素と結合しやすく、表面仕上げをしっかり行わないと焼けて穴があいたりしがちの素材なのだが、同社の素材はマグネシウムの「合金」で安定性が高いから、扱いにそれほどの神経質さはないのがありがたい。

福田雅光氏はご自宅のエクスクルーシブP3aを使って評価されているそうだし、私は比較的廉価なプレーヤーを使って聴いてみようと思い立った。同社の井上正栄代表が開発に用いたプレーヤーのひとつとおっしゃっていたテクニクス「SL-1500C」を使って試聴を進める。

ターンテーブルシートは、振動吸収性に優れた特殊な樹脂を2枚のマグネシウム薄板で挟み込んだ格好の製品で、表面の頑丈さに比して持ってみると至って軽量だ。レーベル面は1段、落とし込まれ、外径はレコードとほぼ等しい。

他社のスタビライザー(730g)と組み合わせて音を聴いたが、一聴して「うん?」と首をかしげた。S/Nは素晴らしく、針音らしきものはほぼ消え去り、相当の静寂感から音楽が立ち上がるのだが、録音されたホールが若干狭くなったような、残響時間がわずかに短くなったような感じがあるのだ。オケの楽員はしっかり見えてくるが、少しだけ演奏に元気がなくなり、ボウイングの勢いが削がれてしまったような印象がある。これまでいろいろ体験してきた中で、若干ながら制振を効かせすぎた際に起こる現象だ。

セレニティのマグネシウム合金製スタビライザーは、他社のスタビライザーとほぼ同じ大きさで200gしかない。優れた制振特性を持つシートにあまり重いスタビライザーを併用すると、盤が必要以上に強くシートへ押し付けられてしまう。そのためその優秀さが却って仇となり、楽音まで削ってしまうということにもなりがちだ。

そこで早々にスタビライザーをセレニティ製品に交換すると案の定、前述の “効きすぎ” 症状はきれいさっぱりと消え去った。このスタビライザーはマグネシウム合金の削り出しで、手にしっくりとなじむ逆樽型の形状が素晴らしい。

ここから改めてじっくりと試聴を始めたが、クラシックはやはり十二分のS/Nで、しかしそれでいてオケのスケールや残響の長さ、ホールの空気容量といった表現には一切影響しない。ただノイズフロアが極端に下がり、音楽のみが立ち上がってくるという、これまであまり聴いたことのない静寂さである。

ジャズも印象はほぼ同じで、ピアノとウッドベース、ドラムスというどれも巨大な楽器の音像を明確に定位させつつ、奏者が目配せし合い、微笑み合いながら演奏しているようなグルーヴ感が音に乗る。ポップスは歌姫のシャウトが猛烈なパワフルさで、しかしまったく荒れない。

最後にカートリッジスペーサーも試した。かなり大きな制振効果を効かせ、とりわけS/Nの向上は著しい。今回はアルミのシェルでプラスに働いたが、こちらについても、カートリッジやシェルの素材との相性に配慮したい。

SL-1500C付属のオルトフォン「2M Red」にSerenityのカートリッジスペーサーを設置

SL-1500C付属のオルトフォン「2M Red」にSerenityのカートリッジスペーサーを設置

●Serenity製品のお問い合わせ

〒959-1102 新潟県三条市福島新田乙158番地1

TEL:0256-45-3419

FAX:0256-45-4685

mail:info@serenity12.jp

(提供:ワンロード

画像8 - 新アナログブランド「セレニティ」始動!マグネシウムの特性に着目、驚きの制振効果を実感 - PHILE WEB