震度6強なのに建物の全壊や倒壊が少ないのはなぜか、福島県沖の地震を専門家が解説

境 有紀

京都大学防災研究所教授

震度6強なのに建物の全壊や倒壊が少ないのはなぜか、福島県沖の地震を専門家が解説(2ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

2022年3月16日に発生した福島県沖の地震では、福島県相馬市や宮城県登米市などで最大震度6強を観測した。総務省消防庁が18日に発表した被害状況によると、建物の被害は186棟に及ぶ。その内訳は、半壊が1棟で、残る185棟は一部破損にとどまる。広範囲で強い揺れを観測したにもかかわらず、全壊や倒壊といった建物の大きな被害が少ないのはなぜか。京都大学防災研究所の境有紀教授に、地震動の特徴と建物被害の関係について解説してもらう。(日経クロステック)

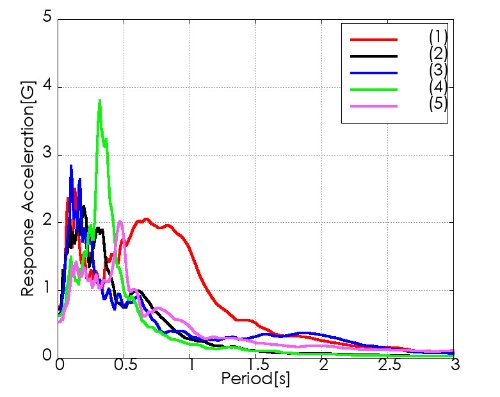

3月18日時点で波形が公開されている各地で観測された地震動を分析した結果、そのほとんどは周期1秒以下の揺れが多いことが分かった。周期1秒以下の揺れは人が感じやすく、この成分が多いと震度は高くなる傾向にある。一方、全壊や倒壊といった建物の大きな被害を引き起こすのは、周期1~2秒の揺れだ。今回の地震では、周期1~2秒が比較的少なかったため、建物への影響が限定的なものとなった。

各地で観測された地震動の内、建物に大きな被害を引き起こす周期1~2秒が比較的多く含まれる地点もある。相馬市にあるK-NET相馬は、その1つだ。周辺地域で観測された地震動と比較すると、その特徴がよく分かる。震度6弱を観測したK-NET梁川やK-NET飯館は、周期0.5秒以下の揺れが多いのに対し、K-NET相馬は周期0.5~1.5秒が他の地域を上回っている。

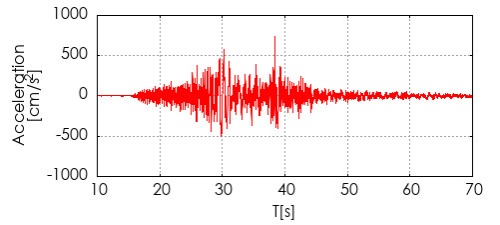

「K-NET相馬」*で観測した地震動の加速度波形(水平2方向ベクトル和最大方向)(資料:境 有紀) *編集部注)K-NET:Kyoshin Network(全国強震観測網)。全国を約20km間隔で均質に覆う1000カ所以上の強震観測施設からなる強震観測網。防災科学技術研究所が運用する

[画像のクリックで拡大表示]

赤色のグラフ(1)が「K-NET相馬」で観測した地震動の弾性加速度応答スペクトル**(減衰定数5%、水平2方向ベクトル和)。横軸は周期。赤色以外のグラフは周辺の観測点のもの。(2)K-NET梁川(福島県伊達市)、(3)K-NET飯舘(福島県飯舘村)、(4)K-NET原町(福島県南相馬市)、(5)K-NET葛尾(福島県葛尾村)(資料:境 有紀) **編集部注)応答スペクトル:いろいろな固有周期(建物や構造物が揺れやすい周期)を持つさまざまな建物や構造物に対して、地震動がどの程度の揺れの強さ(応答)を生じさせるかを示したもの

K-NET相馬の破壊力は?

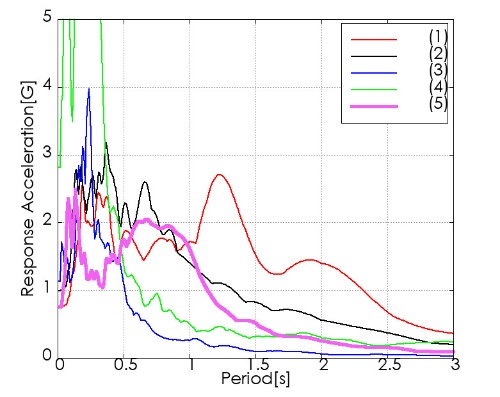

K-NET相馬の地震動は、建物にどのくらいの破壊力を持っていたのか。1995年の阪神大震災や2011年の東日本大震災の際に観測された地震動など、過去の強震記録と比較してみた。建物に大きな被害を引き起こす周期1~2秒の応答は,木造全壊率が1.8%だった2004年新潟県中越地震の時のJMA小千谷(新潟県小千谷市)の値をやや下回る程度だった。つまり、K-NET相馬は、木造建物の全壊が出るか出ないかくらいのレベル、それ以外は全壊建物が生じないレベルだったことが分かる。

ピンクのグラフ(5)が「K-NET相馬」で観測した地震動の弾性加速度応答スペクトル(減衰定数5%、水平2方向ベクトル和)。横軸は周期。ピンク以外のグラフは過去の強震記録。(1)兵庫県南部地震(阪神大震災)のJR鷹取、(2)新潟県中越地震のJMA小千谷、(3)三陸南地震のJMA大船渡、(4)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)のK-NET築館(栗原市震度計) (資料:境 有紀)

[画像のクリックで拡大表示]

このように、震度6強や6弱といった高い震度を記録しても、建物への影響は限定的だった理由が地震動の分析から読み取れる。決して建物の耐震性が高いということではないので、今後も建物の地震対策を怠ってはならない。

境 有紀(さかい ゆうき)

京都大学防災研究所教授

1991年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。東京大学地震研究所助手や米カリフォルニア大学地震工学研究センター客員研究員を経て、2003年に筑波大学助教授。2010年に筑波大学教授。2020年から現職

1991年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。東京大学地震研究所助手や米カリフォルニア大学地震工学研究センター客員研究員を経て、2003年に筑波大学助教授。2010年に筑波大学教授。2020年から現職