この技法や、これに似た技法を、もっと、もっと、開発するべきです。

コスト、

建築のやさしさの度合い、

丈夫さ、

維持関連

l

l

l

l

特に、世界中の、(屋根のない)サッカー競技場や、ラグビー場、

アメリカのフットボール競技場、野球場、テニスアリーナ、

日本の今回の千駄ヶ谷の国立競技場、などなど、

やはり、屋根があると、ないとでは、

使用に関して、全然、違ってきますし、収益面でも、相当の開きがあります。

==================================

全面膜屋根への改修で全天候型競技場に生まれ変わった「シドニー五輪のレガシー」

アラップ・トータルデザインの舞台ウラ(86)

小林 隼也、菊地 雪代

アラップ東京事務所

2000年シドニー五輪で使用したテニス競技会場が20年たって改修された。円形のアリーナで、改修前は観客席のみがドーナツ状の屋根で覆われていたが、このたび直径100mの膜に覆われた全天候型のアリーナに変貌を遂げた。同時に、名称も1950年代に大活躍した地元のテニス選手の名、「ケン・ローズウォール」を冠し、より親近感のあるレガシーとなった。

設計プロセスやデジタル技術との連携によって、設計開始からわずか12カ月以内の短期間で改修を実現させた本アリーナについて、アラップ東京事務所の構造エンジニアが解説する。 (以上、菊地 雪代/アラップ)

改修後の「ケン・ローズウォール・アリーナ」外観(写真:Marting Mischkulnig)

[画像のクリックで拡大表示]

改修プロジェクトが始動したのは2018年である。プロジェクトチームは、スタジアムが位置するオーストラリアのニューサウスウェールズ州行政から、20年に開催する男子テニスツアーのATPカップに間に合うように、センターコートを完全に覆う新しい屋根へと改修する依頼を受けた。国際的なテニスイベントを開催するに当たり、天候に左右されない競技場が必要となったからだ。

プロジェクトチームは開閉可能屋根やドーム形屋根、ロングスパントラス屋根など数多くの案を検討した。既存構造物への影響を最小限に抑えられる点や、建設期間を縮められてローコストであるといった点を考慮した結果、透光性に優れるPTFE(四フッ化エチレン樹脂)膜を張った軽量なケーブル構造の屋根を採用した。

改修後の外観。2020年に撮影(写真:Arup)

[画像のクリックで拡大表示]

竣工当時のケン・ローズウォール・アリーナ。2000年に撮影。当時の名称はシドニー・インターナショナル・テニス・センター(写真:Arup)

[画像のクリックで拡大表示]

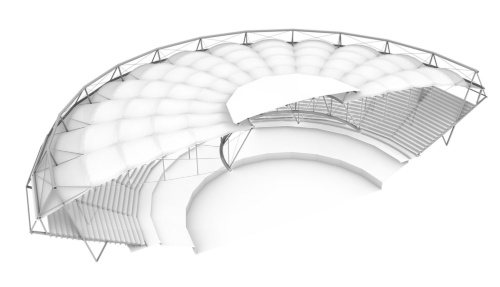

改修後を表すレンダリング(資料:Arup)

[画像のクリックで拡大表示]

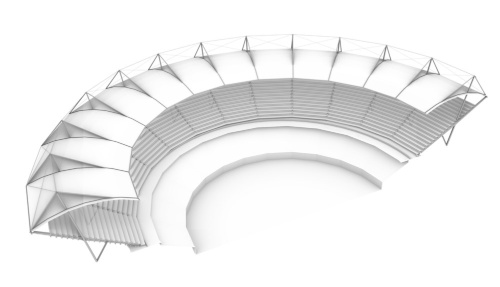

改修前を表すレンダリング(資料:Arup)

[画像のクリックで拡大表示]

改修には様々な壁が立ちはだかった。敷地は土壌汚染が懸念されていた。加えて、設計開始から12カ月以内に改修を完了させる時間的な制約もあったため、新たに基礎を追加しない方針とした。基礎の設計から施工、修復などの作業を考えるとスケジュール上、既存の基礎へ手を付けることは不可能だったためである。

また、リードタイムが長くかかるケーブルとPTFE膜は、初期検討の段階で発注する必要があった。本来であれば詳細な検討を行った後にケーブルの断面を確定させるが、それでは工期が間に合わない。ケーブルの断面を制約条件とみなして詳細設計を進めることで、この問題を解消した。

改修中のアリーナ内観(写真:Arup

ボウルを“だましつつ”屋根を架け替え

既存のボウル(=アリーナ客席部)の構造および基礎躯体(くたい)を再利用するためには、新設する屋根からボウルに伝達する力を、既存屋根と同等またはそれ以下にする必要があった。また、撤去時ならび設置時に力のバランスが不均等になることも避けねばならない。言い換えれば、いかにして既存のボウルに“気付かれぬ”ように屋根を架け替えるか、ということである。

そもそもボウルはチャレンジングな軸力系の構造をしていた。構造躯体の完成時に完全な構造体としているため、一部の部材を取り除くと不釣り合いなバランスとなる。既存屋根を取り除くには施工当時のステップを逆順で追う必要があった。“単なる撤去”ではなく、“時計の針を戻した”のだ。

屋根を架け替える作業の一環として、ボウルの外周部に油圧ジャッキを配置し、施工段階に応じてジャッキの軸力を変動させた。ボウル躯体に生じる力は既存の屋根がもともと存在していた時と変わらないよう、常に一定になるように制御した。文字通りボウルを“だます”施工方法と構造である。

新設する屋根構造は、自転車の車輪によく似た「リング構造」のシステムを採用した。外周部のリングと中央のリングをケーブルでつなぎ適切な張力を導入することで、お互いが引っ張り合い水平方向の力は完結する。「自己釣合型」構造のため、屋根が外側に広がろうとする余分な力は発生しない。

アリーナ外周部。屋根外周部の下端を油圧ジャッキに接続している。改修後、ジャッキは取り除く(写真:Arup

デジタル技術が可能にした設計期間の短縮化

デジタル技術が至るところで横断的に用いられたのも、このプロジェクトの特徴だ。既存躯体と設計図の照合・調査作業から、設計・製造プロセスまで、デザイナーやエンジニア、メーカーの間で一貫してデジタルデータを共有するワークフローを構築した。

具体的には、屋根形状をForm Finding(形態解析)した後に構造解析およびステージ解析(施工段階による力の変化の確認)、接合部の設計をし、これをBIMソフトのテクラ(Tekla Structure)に読み込ませてBIMモデルとすることで、鉄骨架構の詳細図を作成するといった流れである。この間、従来の2次元データによる図面は使用されることはなかった。

アラップの構造チームはデジタルツールを使用し、初期段階で発注したケーブルの断面を前提条件として、その後3カ月以内に構造部材の断面検討を終えた。デジタルツールとは例えば、ライノセラス(Rhinoceros)やグラスホッパー(Grasshopper)、ジオメトリージム(Geometry Gym)、GSAだ。デジタル技術を活用したおかげで接合部の詳細設計など、デザイナーとの調整に最大限の時間を費やすことができた。