ローム、ハイレゾ再生用32bitDACチップ「BD34301EKV」の一般発売を開始

ファイルウェブオーディオ編集部・筑井真奈

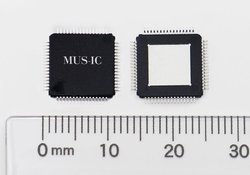

半導体メーカーのロームは、ハイレゾ再生に適した

高音質オーディオ機器向け32bitDACチップ「BD34301EKV」、

ならびに評価ボード「BD34301EKV-EVK-001」

の発売を開始した。

DACチップとして最大768kHz/32bit、

22.4MHzのDSDの再生に対応する。

「BD34301EKV」は

ローム製オーディオICチップの

最高峰「MUS-IC」シリーズのひとつで、

「空間の響き」

「スケール感」

「静寂性」

といった音楽再生における重要な要素を表現するために開発されたもの。

先行してラックスマンのディスクプレーヤー「D-10X」に搭載されている。

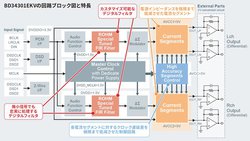

オーディオデバイスとして求められる特性を高いレベルで実現しており、

SN比130dB、

低歪率を表すTHD+N特性でも-115dBを実現。

またDA変換回路において電源インピーダンスを低減化し、

配線のレイアウトを最適化することでクロックの遅延を極限まで抑えているという。

また内蔵デジタルフィルター(FIRフィルタ)の阻止帯域減衰は-150dB以下となっている。

デジタルフィルターはカスタマイズ可能で、

オーディオメーカーが独自の音作りを組み込むことができる。

フィルタの演算係数や

オーバーサンプリングレートもプログラム可能。

DACチップ並びに

評価ボードは

ロームの公式サイトから1個から申込みが可能。

サンプル価格は9,000円/1個/税抜

====================================================================

オーディオ銘機賞2021金賞受賞

ラックスマン「D-10X」はメディアの違いを正確に描き分ける。名演奏に新たな息吹を吹き込むSACDプレーヤー

山之内 正

ラックスマンのMQA-CD対応SACDプレーヤー「D-10X」。価格は1,200,000円(税抜)

ラックスマンのD-10Xを初めて聴いたとき、CDとSACDの差やマスタリングの違いがよく分かるプレーヤーだと直感した。MQA対応も重要な進化のひとつだが、もっと大切なのは既存のCDとMQA-CDの差を正確に鳴らし分けることだ。私の直感が正しいかどうか、高音質盤やリマスタリング盤を聴き比べて、D-10Xの真価を確かめたくなった。

D-10Xをじっくり聴いてみたいと思ったのは、ロームが開発したハイエンドDAC「BD34301EKV」のパフォーマンスを確認してみたいという理由もある。デバイスメーカーには珍しく、音楽表現にまで踏み込んで音をチューニングしたという「MUS-IC」。今回が初採用となるこのDACの特徴をD-10Xがどこまで引き出しているのか、名盤中の名盤を厳選して聴いてみることにした。

ROHMが開発した「音楽性」にこだわったチップシリーズ「MUS-IC」

まとまった数のディスクをラックスマンの試聴室に持ち込み、同社のフラッグシップ級アンプとフォーカルのScala Utopia Evoを組み合わせたシステムにD-10Xをつないで早速聴き始めた。

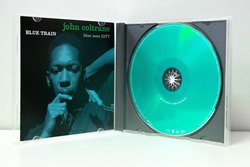

■《ブルー・トレイン》の聴き比べでは、マスタリング差も含め予想以上の違いが表出

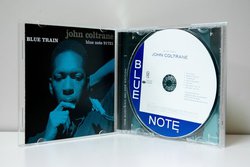

D-10Xで聴き比べる最初の音源にはジョン・コルトレーンの《ブルー・トレイン》を選んだ。

今回はトラック1のタイトル曲を再生する。

ブルーノートレーベルに一枚だけ残したコルトレーン31歳のときのリーダーアルバムで、

コルトレーンのテナーサックスに

リー・モーガン(tp)、

カーティス・フラー(tb)

を加えた3管編成。

そこにケニー・ドリュー(p)、

ポール・チェンバース(b)、

フィリー・ジョー・ジョーンズ(dr)が加わっている。

ジョン・コルトレーンの『Blue Train』。左から通常CD、MQA-CD、SACDハイブリッド盤

今回は

ルディ・ヴァン・ゲルダー(RVG)エディションのCD、

エソテリックのブルーノートのボックスセット「6 Great Jazz」に収められたSACD、

ハイレゾCD名盤シリーズで登場したMQA-CDの3枚を用意した。

CDはヴァン・ゲルダー自身による2003年のリマスター盤、

エソテリックのSACDはオリジナルマスターからのDSDリマスタリング、

そしてMQA-CDは2017年のDSDマスターを352.8kHz/24bitに変換してMQAエンコードした音源を記録している。

いずれもステレオマスターだ。

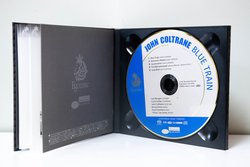

通常CD。BlueNoteRecords RVGEdition(724359172125)

3枚のディスクはそれぞれ良いところがあるとはいえ、

音の違いは想像していたよりもずっと大きかった。

CDはサックスが他の2枚よりも中央寄りに大きめのイメージで定位し、

ソロのプレイでは力強さが際立つ。

トランペットもそうだが、

息を強く吹き込んだときの高音に勢いが乗って、耳のすぐ手前まで音が迫ってくるような浸透力だ。

エコーの有無で音色は大きく変わるが、前後の動きはあまり出てこない。

この盤はRVGエディションの前にもCD化されているが、

それよりも音に実在感があり、

鮮烈な音に生まれ変わっている。

D-10XがRVGエディションの良い部分を際立たせているのではと考えたくなるほど、

60年以上も前の録音なのに驚くばかりの鮮度の高さがある。

ピアノを含むサポートはセパレーションよりも渾然一体としたまとまりの良さが前面に出る。

次にSACDを聴くと、

冒頭の3ホーンのユニゾンから楽器のセパレーションの良さが際立ち、

サックスは左チャンネルに鮮明な音像が定位、

ピアノとドラムも楽器の位置がピタリと定まる。

さらに霧が晴れたような見通しの良さがあり、

一音一音のアタックが鋭いことにも感心した。

テナーサックスはブレス以外の場所でも要所でアクセントが付き、

コルトレーンの個性的なフレージングが聴き取れるが、

モーガンのトランペットは引っかかりがなくなめらかだ。

プレイヤーごとの個性はSACDが一番よく分かる。

SACDハイブリッド盤。ESOTERIC(ESSB-90123)

MQA-CDのセパレーションは

SACDに近いが、

サックスとトランペットの音色が少し柔らかく、

半歩下がったような落ち着いたスタンスに聴こえる。

もう少し前に出てほしいと思うフレーズでも、微妙に遠慮しているかのようだ。

メディアの違いに応じて音量を揃えて聴いているのだが、

それを超える音量に上げても印象はあまり変わらない。

一方、トランペットのマウスピースからの息漏れをリアルに再現したり、

ピアノの左手のコードがにごらないなど、

SACDと共通の抜けの良さには好感を持った。

MQA-CD/UHQCD。Universal Music(UCCU-40117)

今回聴いた3枚から筆者の好みであえて一枚に絞り込むなら、

RVGエディションのCDを選ぶ。

かなり作り込んだ音だとは思うが、聴き手が聴きたいサウンドに近付ける姿勢に共感した

SACDとMQA-CDでは、クライバーでなければ引き出せない響きを再現

次にカルロス・クライバー指揮ウィーン・フィルのベートーヴェンを聴く。

第5番《運命》と第7番を組み合わせたアルバムから、

今回は1974年に録音された第5番の3、4楽章を選んだ。

第4楽章に飛び込む直前のクレッシェンドや明るく力強い金管の輝かしさなど、

クライバーでなければ引き出せない高揚感とテンションの高い響きが聴きどころだ。

CDは2007年発売のSHM-CD、

SACDは2010年に発売されたシングルレイヤーSHM仕様、

MQA-CDは2018年発売のハイレゾCD名盤シリーズのディスクをそれぞれ再生した。

『ベートーヴェン:交響曲第5番《運命》、第7番』。

左から通常CD、MQA-CD、SACDシングルレイヤー盤

CDは

弦も管も芯のある音だが、

音色は硬め。

推進力の強さは文句なしだが、

フォルテ以上に音量が上がるとギスギスした感触が顔を出す。

ステレオ音場はスピーカーの内側にエネルギーが集まり気味で、

一体感はあるのだが、

ムジークフェラインザールで録音していることが分かるような余韻の広がりをもう少し引き出したいというのが正直な感想だ。

通常CD、SHM仕様。Universal Music(UCCG-9701)

SACDシングルレイヤー盤は

音がガラリと変わった。

チェロや木管の音色に柔らかさが感じられ、

内声が刻む音の積み重ねが、

推進力だけでなく和音の響きを豊かにする方向で正しく機能していることがよく分かる。

クライバーが振ると旋律楽器だけでなく内声や低音まで音色を吟味して歌うようになり、

響きが充実するのだ。

SACDで聴くと、そうした演奏効果がはっきり聴き取れるのが実に面白い。

SACDシングルレイヤー盤SHM仕様。Universal Music(UCGG-9006)

第3楽章のトリオはチェロとコントラバスが同じ音形で弾むように演奏する。

この録音ではコントラバスの比重が強く、重量級の響きを繰り出すのだが、

そのときに大量の空気が動く感触は見事と言うしかない。

ロームの設計陣が新しいDACを開発する際に低音の質感にこだわったと聞いているが、

この表現力はおそらくその成果だと思う。

MQA-CDは

SACDと共通のマスターからエンコードを行っている。

CDに比べて遠近感が深く、

ヴァイオリンの瑞々しい音色もSACDに近い。

最大の長所は、フォルテ以上のダイナミクスでCDのような硬さがないことで、

それだけでもこのディスクを選ぶ価値がありそうだ。

第3楽章のトリオも低弦の動的な解像度が高く、

ピチカートの余韻が伸びやかに広がって、

ムジークフェラインザールの空間を満たす空気がゆったり動く様子を生々しく再現した。

MQA-CD/UHQCD。Universal Music(UCCG-40069)

シングルレイヤーのSACDとMQA-CDは演奏の特徴を忠実に再現し、

クライバーでなければ引き出せない響きまで再現した。

今回聴いたSACDはすでに生産が完了しているので、

これから買うなら躊躇なくMQA-CDを選ぶべきだ。

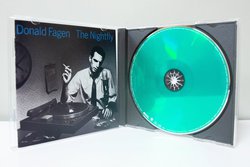

■徹底的に作り込まれた《ナイトフライ》。音数が増えてもクリアな見通しを失わない

最後にドナルド・フェイゲン《ナイトフライ》の「I.G.Y.」を聴く。

アルバムのなかでも音数が一番多く、徹底的に作り込まれた曲だ。

このアルバムのオリジナルは1982年発売だから、なんと38年も経っている。

もちろん最初はレコードで聴いていたのだが、その当時からすべての音が洗練されていて、音数が増えてもクリアな見通しを失わないミキシングに度肝を抜かれた。

ドナルド・フェイゲン『ナイトフライ』。左がMQA-CD、右がSACDハイブリッド盤

この音源に限っては、

ハイブリッドSACDのCD層と

SACD層、

そしてワーナーから発売されたMQA-CDの

3つをD-10Xで再生した。

つまりCDとSACDはリモコンで再生エリアを切り替えながら聴き比べたわけだが、まずその両者の違いから紹介しよう。

SACDハイブリッド盤。Warner Music(WPCR-14170)

CDは

ベース、シンセサイザー、ドラムのリズムの切れが良く、一言で言えば快活な明るいサウンドだ。途中から加わるホーン楽器はトランペットもサックスも定位が鮮明で音色もクリアだが、

楽器ごとの前後方向の位置を意識して聴くと、奥行きと広がりがやや物足りない。

フェイゲンのヴォーカルとコーラスも本来はそれぞれの位置がピタリと定まるはずで、

そこが若干不満だ。

全体のバランスは意外に低重心で、ベースとキックドラムの重量感もしっかり出ている。

SACD

に切り替えると、リズムの精緻な関係が立体的に浮かび、

電子楽器群の音色の繊細さにも違いが現れた。

さらに、ホーン楽器群のタンギングの切れや

各プレイヤーの音色の個性まで聴き取れる。

もともと参加メンバーが多い曲だが、

ごく短いフレーズでしか登場しない楽器もあり、

音作りは贅沢をきわめている。

誰が演奏しているのか、メンバー一覧を見ながら聴く楽しみがあるのだが、

D-10XでSACDを聴けば全員を言い当てられそうだ。

CDで不満を感じた前後の遠近感もSACDでは本来の位置に鮮鋭なフォーカスで定位する。

聴けば聴くほど音作りの天才的な感性が見えてくる。

MQA-CD

で聴く「I.G.Y.」は他のディスクよりもベースの低音弦が太めになるためか、

これまでいろいろなメディアで聴きなじんできたバランスよりも少しだけ重心が下がる。

シンセサイザーやパーカッションのアタックはCDに比べて付帯音がなく、

音量を上げても他の楽器をマスクしたり、

必要以上に前に出てくることがない。

この盤をレコードで再生すると粒立ち感がカートリッジやプレーヤーによって変わってしまうことがあるのだが、

さすがにリマスタリングされたデジタル音源はそんな副作用がなく、安定している。

MQA-CD/UHQCD。Warner Music(WPCR-18237)

D-10Xで聴く《ナイトフライ》のベストは

楽器の音色をきめ細かく鳴らし分け、質感の高さが際立つSACDで決まりだ。

■D-10Xはメディアごとの違いを的確に描き分け、名演奏に新たな光を当てる

3種類の名盤ごとに3枚のディスクを聴き比べる試聴から浮かび上がってきたのは、マスタリングやフォーマットによる音の違いが想像していたよりも大きく、プレーヤーを吟味すればその差がとてもよく分かるという事実だ。