「デジタル遷都」論も浮上、コロナ後の機能更新で第2の都心・新宿はどうなる?

山本 恵久

日経クロステック/日経アーキテクチュア

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/090100623/?n_cid=nbpnxt_mled_km

2020年に向けて進められてきた都心各所の大規模再開発や拠点整備のうち、名前の知られたプロジェクトの多くが完成に至った。新規開発が一度に途絶えるわけではないが、幾つかのエリアはマネジメントに注力する期間に移行するのではないか。そうした中、今後の都市改造の焦点となる新宿を巡り、様々な取り組みが顕在化してきた。

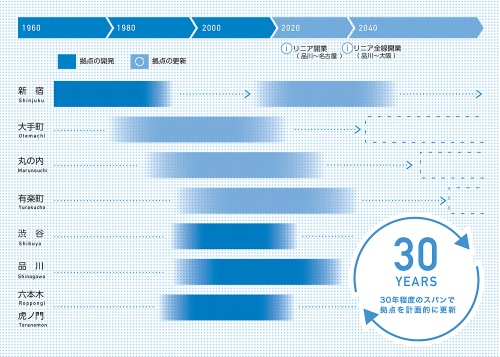

都市開発分野でよく語られているように、都心における機能更新の重点エリアは、時代に従って移動してきた。日本大学理工学部土木工学科特任教授の岸井隆幸氏は、これを「式年遷宮」に例えている。

岸井氏の持論では、都心における業務機能の核は主に、

丸の内(あるいは大丸有=大手町・丸の内・有楽町)、

新宿、

虎ノ門(あるいは汐六=汐留・六本木)

とされている。

3エリアのうち1つを30年かけて改造し、残り2エリアを温存すれば、都心機能の3分の2を維持しながら順に更新していけるという考え方だ。

東京都が2017年9月に策定した「都市づくりのグランドデザイン」より。「大規模なビジネス拠点の持続的な更新イメージ」を示している。基となる答申をまとめた東京都都市計画審議会都市づくり調査特別委員会の委員長を岸井氏が務めている(資料:東京都)

[画像のクリックで拡大表示]

さらに、渋谷や池袋、品川、臨海部の”副都心”が上記3つの核を補い、南北の横浜やさいたま、東西の幕張や多摩が”新都心”としてバックアップする──。首都直下地震対策にもなり得る多核型の東京圏の在り方を岸井氏は、世界に類のない「柔構造都市」と呼んでいる。

こうした“式年遷宮”方式の都市開発で今後の焦点となるのが、発展を始めた1970年代から50年、都庁が移転してから30年を経過する新宿エリアだ。

駅周辺の大改造イメージが浮かび上がる

新宿駅周辺では、東京都と新宿区が共同で方針をまとめた「新宿グランドターミナル」整備が具体化に向けて動いている。

19年3月には「新宿グランドターミナル・デザインポリシー 2019」を策定。前出・岸井氏が座長を務める「新宿の拠点再整備検討委員会デザイン検討部会」が作業に携わった。同部会には、副座長として東京工業大学教授の中井検裕氏、委員として建築家で東京大学名誉教授の内藤廣氏が名を連ねる。

20年8月には都が、「新宿駅西口地区開発事業」の環境影響評価書案を公表。小田急電鉄と東京メトロによる百貨店(駅ビル)などの建て替え案が明らかになった。都庁舎の高さ243mを上回って「新宿一」となる、約260mの超高層タワーを中心とする複合施設の計画だ。地下5階・地上48階、総延べ面積約28万m2の規模で、22年度の着工、29年度の完成を目指す。

新宿駅西口駅前広場。写真左手が「新宿駅西口地区開発事業」で建て替えられる予定の小田急百貨店 新宿店(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

新宿のエリアマップ。「東京大改造マップ2020-20XX」掲載、調査:2019年11月時点(地図製作:ユニオンマップ、資料:日経アーキテクチュア)

[画像のクリックで拡大表示]

また、西口広場を挟んで駅の向かいでは、明治安田生命新宿ビルなどを建て替える「西新宿1丁目地区プロジェクト」が進む。地下4階・地上23階、総延べ面積約9万7000m2の規模で、21年の着工、25年の完成を目指す。

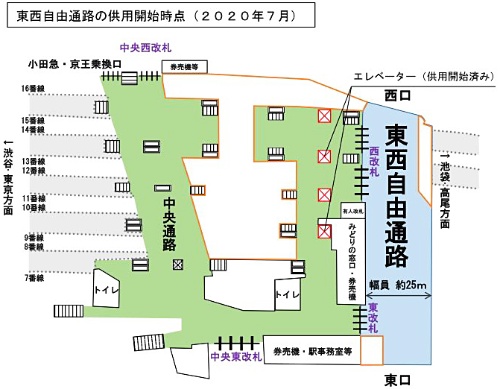

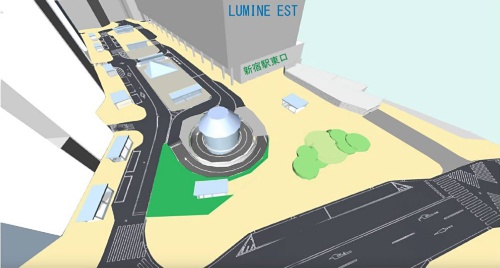

「新宿グランドターミナル」整備の中では特に、JRの線路による東西の分断を解消するための地下通路および線路上空デッキの設置が、重要な一手となる。このうち、悲願といわれていた新宿駅東西自由通路が20年7月に供用を開始。改札外で東西間を移動する場合の距離が、これまでの半分に縮まった。併せて、東口駅前広場の歩行者空間を拡張する整備なども進展を見せ始めている。

「新宿駅東西自由通路」開通のアナウンス(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

「新宿駅東西自由通路」整備後平面図(供用開始時点)(資料:JR東日本)

[画像のクリックで拡大表示]

新宿駅東口駅前広場の整備イメージ(歩行者空間拡張)。全体完了は21年3月の予定(資料:JR東日本)

[画像のクリックで拡大表示]

新宿駅東口駅前広場を見る(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

新宿駅東口駅前広場の一角。JR東日本とルミネが共同で、現代アーティストを起用する「美化整備」を展開。パブリックアートを松山智一氏、建築デザインをsinato(シナト)が担当したコミュニティースペースを20年7月19日に開設している(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

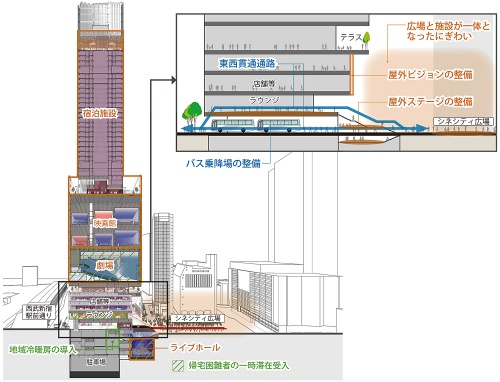

新宿駅の北東側に位置する歌舞伎町1丁目で進行中の「新宿 TOKYU MILANO 再開発計画」施設構成イメージ(資料:首相官邸ホームページ「国家戦略特別区域会議東京都都市再生分科会」2017年12月13日)

[画像のクリックで拡大表示]

歌舞伎町1丁目のシネシティ広場に面する場所で「新宿 TOKYU MILANO 再開発計画」の工事が進んでいる(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

「新宿 TOKYU MILANO 再開発計画」計画地を北側より見る(写真:日経クロステック

建物更新期の西新宿エリアで新たな試み

有楽町にあった都庁の移転によって副都心から「第2の都心」に格上げされた西新宿エリアにも動きが現れている。

西新宿エリア。新宿駅前と新宿中央公園の間を結ぶ東西の軸線「4号街路」周辺を見下ろす(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

都庁舎側から4号街路沿いに並ぶ新宿住友ビル、新宿三井ビルなどを見る(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

新宿住友ビル南側前面の4号街路(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

新宿住友ビルの建設時の様子。左手前が4号街路。街路が立体交差する2層構造の都市基盤で囲まれた「スーパーブロック」が、それぞれ切り離されて存在している様子が分かる(写真:住友不動産)

[画像のクリックで拡大表示]

20年7月には住友不動産が、新宿住友ビル(1974年竣工)低層部の有効空地全体をガラスの大屋根で覆った「三角広場」を開業した。2層構造になった周辺街路の間の連携強化や災害時の一時滞在機能の確保といった公共貢献により、国家戦略特区の認定を受けて進めた建物更新プロジェクトだ。

関連記事

西新宿に日本初の全天候型有効空地「三角広場」が開業

新宿住友ビル「三角広場」。事業主体である住友不動産が基本構想・総合監修を担い、基本・実施設計を日建設計、実施設計・施工を大成建設が手掛けた(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

西新宿エリア。新宿住友ビル(右手前)、新宿三井ビルの全体を見る(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

同月には、損保ジャパンも、本社ビル(1976年竣工、旧安田火災海上本社ビル)街区内の新築建物にSOMPO美術館を移転開業。こちらも、にぎわい創出や災害対策などの観点から超高層タワー低層部の有効空地の在り方を再考し、機能更新を図ったプロジェクトだ。

損保ジャパン本社ビルと、その前面に立つ地上6階建てのSOMPO美術館。SOMPO美術館の設計は大成建設、施工は大成建設・清水建設・鴻池組JVが手掛けた(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

損保ジャパン本社ビル前からSOMPO美術館側を見る(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

また、西新宿では都庁舎自体も、長周期地震動対策や設備機器の更新などのために、2012年から第1・第2本庁舎、都議会議事堂の改修を進めてきた。21年には完了する予定だ。

超高層街の再生にとどまらず、西新宿3丁目、同5丁目のような外周側の地区でも防災などを観点とする従来型の市街地再開発事業が計画されている。

西新宿エリアの西部に位置する新宿中央公園から都庁舎方向を見る。交流拠点施設「SHUKNOVA(シュクノバ)」(写真左手前)が20年7月に公園内に開業している(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

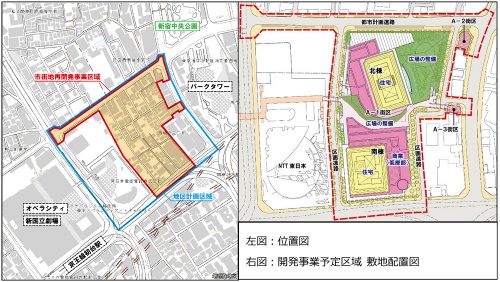

事業推進協力者として野村不動産などが参画する「西新宿3丁目西地区再開発」の位置図・敷地配置図。計画面積約4.8haで、22年度の着工、29年度の竣工を目指す(資料:野村不動産ほか)

[画像のクリックで拡大表示]

西新宿エリアの南西部、再開発の予定される西新宿3丁目。最寄り駅は京王新線初台駅、正面はNTT東日本新宿本社ビル(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

以上のように着々と機能更新の歩みを進める新宿の、まさに中心地である都庁から20年8月28日、「都庁引っ越します」という情報が発信された。19年9月に副知事に就任した元ヤフー会長の宮坂学氏が、ツイッターで「方針が本日決まりました。具体化に向けて頑張ります」とアナウンスしたものだ。

都庁機能がデジタル空間に「移転」

もちろん改修完了が間近の都庁舎を引き払うものではなく、「西新宿からデジタル空間に移転しバーチャル都庁をつくる」という行政機能のデジタル化を意図したものだ。「物理都庁に加えデジタル空間にもう一つの都庁をつくる。そこは職員が働く場所であり都民が行政サービスを受けられる」としている。

「リアル一極集中からリアルとデジタルの分散化へ」とする宮坂氏のツイッター投稿には、政府で新型コロナウイルス感染症対策テックチーム事務局長を務める内閣府副大臣の平将明氏が反応。話題は平氏の提唱する「デジタル遷都」に及んだ。各省庁や全国自治体に業務のクラウド移行を促す動きだ。

一方、20年6月には、首都機能などの分散を目指して自民党の有志議員が立ち上げた議員連盟が設立総会を開催。首都直下型地震や新たな感染症の流行が起こっても政府などの機能をまひさせないために、「社会機能分散」の議論を始めている。これも、コロナ後の新たな距離(ディスタンス)の取り方を模索するものとなるはずだ。

かつて起こった「首都移転」論に反論する資料(石原慎太郎都知事時代)の多くは都のホームページに残されている(資料:東京都)

[画像のクリックで拡大表示]

2000年代から10年代前半の石原慎太郎都知事の在任時、東京都は、首都移転を提唱する動きに真っ向から反論を展開していた経緯がある。今回、リアルな行政窓口の役割を完全否定したものではないので、合理化策、そして災害対策、感染症対策などとして「デジタル移転」が進むに違いない。

新宿は、改めて機能更新の順番が巡ってきた2020年〜50年の期間に、これまでと全く形の異なる「新都心」を目指さざるを得なくなる