打ち砕かれた球磨川水防災対策、先進国に学ぶ気候変動下の氾濫原管理

安田 吾郎

一般財団法人水源地環境センター

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01360/00032/?n_cid=nbpnxt_mled_km

球磨川での水防災対策事業でかさ上げされた地盤上に立つ熊本県球磨村一勝地地区の住宅。2020年7月18日撮影(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

水防災対策を実施した場所で、地盤から5m程度の高さまで浸水した地区もあると報じられている。高い地盤の上に移築または新築した住宅が場所によっては2階の高さまで水没したわけだ。被災例の一部は、「床上浸水を防ぎ切れなかった地盤のかさ上げとピロティ建築」でも紹介している。

相野谷川の水防災対策箇所での被災

水防災対策事業を実施した場所の被災は球磨川が初めてではない。11年9月の紀伊半島豪雨では、三重県紀宝町を流れる熊野川支川の相野谷川(おのだにがわ)沿いで水防災対策の実施箇所が水没している。この豪雨の際には熊野川の基本高水のピーク流量(毎秒1万9000m3)を約3割上回る毎秒2万5000m3の流量が相賀基準点で観測され、これに伴うバックウオーターの影響で相野谷川でも大きな被害が発生した。

下の写真はその際の相野谷川高岡地区の被災状況だ。右側に立つ高さ4.9mの壁が輪中堤で、その左側に一体となった塊のように見える部分が堤防脇の管理用通路だ。輪中堤は集落を山側の部分を除いた三方から囲む形で設けていた。道路と交差する部分には陸閘(りっこう)があり、洪水時にはその門扉が閉ざされる。11年の豪雨の際にはこの輪中堤を乗り越えて内側がどっぷりと水に漬かった。

相野谷川沿いの左岸側に立つ高岡地区の輪中堤が壊れた現場。輪中の中に水がたまった状態で川側の水位が下がった際に直立壁の一部が川側に転倒してこのような状態になった。右側の相野谷川の水面が見える部分には転倒した輪中堤があった(写真:国土交通省近畿地方整備局)

[画像のクリックで拡大表示]

その後高岡地区では輪中堤の復旧が行われ、高さも1.2mかさ上げされた。下の写真は輪中堤を通過する道路に設けられた陸閘だ。11年の水害を受けて、コンクリートの上側の白っぽく見える部分を継ぎ足した。

高岡地区の輪中堤上に設けられた高さ約4.7mの高岡第一陸閘。輪中の下流側の出口に当たる。3.5m程度の高さだった陸閘の上部を削った上で継ぎ足した。2020年7月27日撮影(写真:水源地環境センター)

[画像のクリックで拡大表示]

筆者は20年7月末に現地を訪れた。11年の洪水から9年近くの年月がたっているが、輪中堤の上から堤内側を眺めると時が止まったように感じる。輪中堤付近のある住宅は2階の壁の一部が剥がれていた。2階の窓に被災の跡が残ったままの住宅も見られた。

高岡地区にある輪中堤の管理用通路の上に立って上流側を眺めたところ。左側のパラペットの向こう側は相野谷川。右側の住宅は2011年の洪水で被災したときの状態のまま。人が住んでいる様子がない建物が大部分となっている。2020年7月27日撮影(写真:水源地環境センター)

[画像のクリックで拡大表示]

高岡地区には05年の国勢調査ベースで30世帯41人が住んでいたとのことだが、20年7月に訪れた際に地元で聞いた話によれば、現在人が住んでいる建物は2、3軒だ。

高岡地区の輪中堤内の建物の1つ。屋根は壊れたままの状態。2020年7月27日撮影(写真:水源地環境センター)

先進諸国における水害リスクを考慮した土地利用などの考え方

現在の水防災対策の考え方の基本は、堤防設計の場合と同様に河川の計画高水位までの水位で浸水しないようにすることだ。球磨川では、計画高水位に堤防の余裕高分程度を加えた高さまで地盤をかさ上げしていたし、相野谷川でも熊野川のバックウオーターを考慮して設定された計画高水位に対応できるよう輪中堤や陸閘の高さを決めていた。ただし、それでも浸水してしまった。気候変動により雨量や洪水時の流量に変化が現れている中、新たな計画論が必要ではないかと思われる。

その参考とするため、先進諸国における関連する制度や計画を幾つか見てみる。

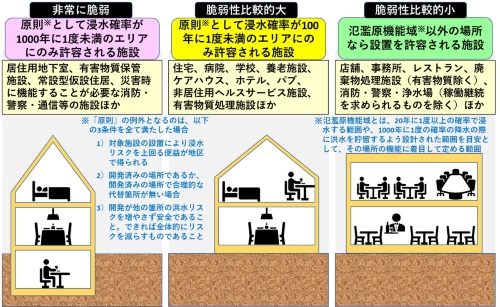

英国における水害リスクを考慮した都市計画や建築制限の考え方を下の図に示す。一般的な住居の場合には100年に1度以上の確率で浸水するエリアでの新規の立地は許可しないことを原則としている。

英国では従来、都市農村計画法(Town and Country Planning Act)という日本の都市計画法のカバー領域を農村や原野にまで広げたような法律により開発行為を規制してきた。2008年以降は計画法(Planning Act)の体系にその機能は引き継がれている。計画法の運用の法定ガイドラインの1つとして「洪水リスクおよび海岸の変化」(Guidance- Flood Risk and Coastal Change)があり、新たな開発行為をする際などに洪水リスク評価の方法などをまとめている。ガイドラインの2020年7月22日版に基づく。図の部分は筆者が作成した

[画像のクリックで拡大表示]

EU諸国では07年の「EU洪水指令」(Directive on the Assessment and Management of Flood Risk)により、浸水の頻度を「高」「中」「低」に区分。その区分を表示したハザードマップなどの作成を加盟国の義務としている。頻度「中」の範囲は、100年に1度以上の確率で浸水リスクがあることを基本としている。そして、空間計画や土地利用も含めた「洪水リスク管理計画」(Flood Risk Management Plan)の作成も加盟国には求められており、多くの国では浸水の頻度が「中」以上のエリアには建築規制などをかけている。

チェコのように一般住宅は浸水頻度「低」の場所にしか許容せず、頻度「中」の場所ではスポーツ・レクリエーション施設などしか許容しないという国もある。英国は20年1月末にEUを離脱したが、洪水リスク管理に関してはEU指令に準拠した政策を今も保持している。

米国でも100年に1度以上の確率で浸水する場所は、1968年連邦洪水保険法に基づき特別洪水ハザードゾーンに指定しており、住居などの開発が規制されるとともに、そのエリア内で建物を建てる場合に連邦政府の資金が入ったローンを組むに当たって水害保険の加入義務が生じる。

仮に英国と同様の基準を球磨川の水防災対策の実施箇所に当てはめたとすれば、どうなるだろうか。2015年3月に開催された球磨川治水対策協議会の資料によれば、計画高水位以上で洪水が発生する確率は、「直ちに実施する対策」を実施した段階で3~5年に1度、遊水地の建設や狭窄(きょうさく)部の拡幅などの「追加対策」を実施してもなお5~10年に1度と評価されている。

計画高水位を上回る水位でも氾濫が必ず生じるわけではないので、浸水確率は10年に1度のオーダーといったところだろう。いずれにせよ英国の基準を適用すると球磨川では通常の住宅は到底建てられない。

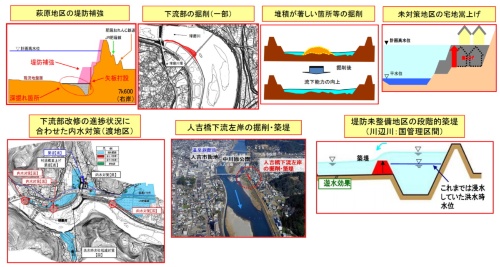

球磨川水域で「直ちに実施する対策」の概要(資料:第1回球磨川治水対策協議会説明資料)

[画像のクリックで拡大表示]

一方、相野谷川の高岡地区の場合は、現行の河川整備基本方針では大規模な貯留施設や掘削が予定されていないことを考えれば、11年の洪水を経てかさ上げされた輪中堤の天端を越える浸水の確率は、熊野川水系の河川整備基本方針である100年に1度の洪水に対応したレベルに近いと思われる。

しかし、いったん輪中の内側に水が越流すれば建物の2階の高さまでどっぷりと浸水する構造であることを考えると、英国での建物の脆弱性の分類では浸水の仕方が居住用地下室の場合と同様のため、「非常に脆弱」に分類されるだろう。英国では「非常に脆弱」と分類された施設の場合には、原則として浸水確率が1000年に1度未満の場所でしか建てられない。高岡地区のように冠水頻度が高い場所で深く浸水する構造の市街を形成することは英国では原則として認められないのだ。

もっとも、英国でも既存建築物まで同じ基準で規制され撤去などが求められるわけではない。高岡地区では、輪中堤ができる前は、もっと低い水位でもすぐに浸水する状態だったわけで、輪中堤の建設によりリスクが減ったことは評価されるべきである。

気候変動影響の考慮の仕方

EUにおける洪水リスク評価では、将来の気候変動影響も基本的に考慮するとされている。EU洪水指令で洪水リスク評価や洪水リスク管理計画を作る際に気候変動影響を評価するよう定めているためだ。

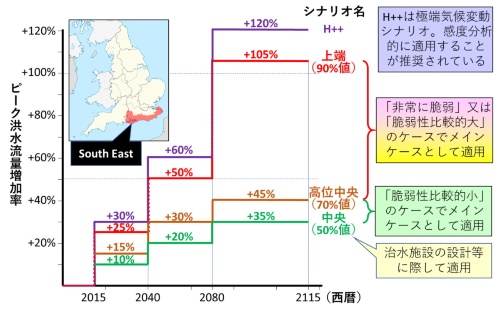

英国では、対象とする施設などの供用期間に応じた時間的レンジでの気候変動影響を評価する。下は、英国の土地利用計画などを検討する際に実施する水害リスク評価で使う図だ。河川のピーク流量に与える気候変動影響を、1961~90年の数値をベースラインとした増加率で示している。英国では、気候変動シミュレーションを通じて地域ブロックごとに増加率を定めている。

図に示したのはその中で最も大きな影響が生じると評価された南東地方(South East)のものだ。例えば、極端な気候変動が起こる「H++」シナリオでの2080年以降のピーク洪水流量増加率は南東地方で+120%だが、ロンドンを含むThamesでは+80%、最も数値の低いDeeで+60%といった具合になっている。

英国の南東地方(South East)における気候変動による洪水ピーク流量の変化。英国のうちイングランドでは、全体を11の流域ブロックに分け、それぞれのブロックごとに上図と同様な評価値を算出している。現行の数値は2013~15年に実施した気候変動影響評価の結果に基づくものだ。この図などに基づく数値は、イングランドおよびウェールズにおける全体的な洪水対策を管理する英国環境庁が、洪水対策の審査や都市・農村計画に対して意見を付ける際のガイドラインとして用いている。以上の記述の出典は主としてU.K.Environment Agency (2020年7月22日)「Flood and coastal risk projects, schemes and strategies: climate change allowances」とその前身のU.K.Environment Agency (2016年4月13日)「Adapting to Climate Change: Advice for Flood and Coastal Erosion Risk Management」

[画像のクリックで拡大表示]

英国では洪水リスク評価を行う際に、1ケースでの洪水ピーク流量などの変化率を用いるのではなく、複数のケースで評価して感度分析を行うことも求めている。「脆弱性比較的大」に分類される一般住宅の場合、各種の気候変動シナリオに基づく予測の中で「高位中央(70%値)」と「上端(90%値)」に対応した検討が基本ケースとして求められる。店舗・事務所など「脆弱性比較的小」に分類される施設の場合には、「中央(50%値)」と「高位中央(70%値)」に対応したケースでの検討が基本的に求められる。

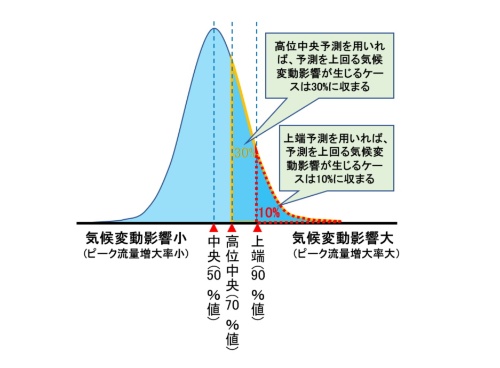

なお、ここでのパーセントはパーセンタイル値を表す。英国の政策で用いられている「英国気候予測2009」(UKCP09)に基づくものである。UKCP09では、A1FI(化石燃料依存)、A1B(調和型)、B1(循環型社会)の排出シナリオ別、将来人口ケース別、全球気候予測モデル別に、モデルの不確実性に対応して各種の設定値を少しずつ変化させたアンサンブル計算を行っている。そうして得られた多くの予測値の分布を下の図に示すようにプロットして、中央(50%値)、高位中央(70%値)、上端(90%値)の各ケースを求めている。

英国の都市・農村計画行政で用いられている気候変動の基本ケースを示した概念図。筆者が作成。計画法に基づき開発行為等を水害リスクの観点から審査する際などに用いられている中央(50%値)、高位中央(70%値)、上端(90%値)の各ケースの位置づけを図化した。なお、各種の気候変動予測結果をあたかも連続分布であるかのように描いているが、実際には各種予測結果を小さい方から順に並べて、小さい方から何パーセンタイルに当たるかによって値を定めている

[画像のクリックで拡大表示]

脆弱性が高い施設の場合ほど、高いパーセントのケースが洪水リスク評価に用いられる。その背景には、平均的な予測以上の気候変動が生じ、水害リスクが高い場所に脆弱な施設が残されて後々に後悔する可能性を少なくする「No Regret Policy」(後悔しない政策)という考え方があるようだ。

「No Regret Policy」とは、不確実性がある問題への対応を行う際に、どの結果が出てもできるだけ「後悔」しないで済む選択を重視する考え方だ。気候変動への適応策を考える際には、平均的な予測ほど気候変動影響が大きくない可能性も考慮して対策への投資を順応的なアプローチで行う文脈で用いられる場合もある。順応的なアプローチとは、最初から将来の影響を全て見込んで対策するのではなく、状況を見ながら段階的に対策を進めるものだ。

一方で、脆弱性が大きい施設の立地などの問題における「No Regret Policy」では、平均的な想定よりも大きな気候変動の影響が将来現れて、立地などの判断をできるだけ後悔しないように、大きめの気象変動予測値を⽤いるわけだ。この他、最も気候変動影響が大きいシナリオに対応した「H++」ケースは、脆弱性の程度にかかわらず検討することが推奨されている。万一「H++」ケースで甚大な影響が確認された場合に、影響の回避・軽減策を検討するほうがよい場合もあり得るためだ。

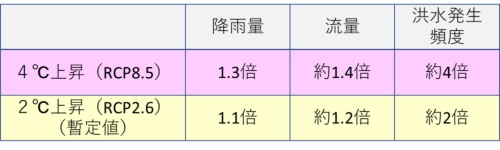

日本でも、2019年に国土交通省の検討会が「気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言」を出した。そして、20年7月の社会資本整備審議会答申「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について」では、現時点で治水計画に反映すべきシナリオは、2度上昇シナリオにおける平均的な外力の値を基本とする方針が打ち出された。4度上昇シナリオに対応した外力は、整備計画の点検や手戻りの検討、減災対策のリスク評価、国土利用や土地利用の在り方といった総合的な視点からの取り組みの際に用いることとされた。

英国の場合、2100年前後まで考慮して脆弱性の高い施設などについては2倍程度の大きな流量の増加を見込むのに対して、日本における気候変動影響の考慮は控えめである。その理由は、河川の整備水準がいまだ高くない中で、2度上昇シナリオに対応するだけでも相当な予算と時間が必要となるためだ。気候変動の不確実性も考えると、まずは控えめな予測値を用いることが合理的だという考え方である。英国でも治水施設の設計などに際しては予測の「中央(50%値)」を使うことが基本とされており、その場合の流量の増加率は日本で検討されているものと大差ない。

河川整備の進め方に関しては日英間で大きな差がないわけだが、水防災対策の場合には、所要の安全度を確保したつもりが、気候変動影響が想定よりも大きくなって、遠くない将来に移転・改築した住宅などが高いリスクにさらされかねないという課題が残る。英国での「No Regret Policy」のような考え方を取り入れることも検討に値するのではないか。

(資料:気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会(2019)「気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言」)

[画像のクリックで拡大表示]

水防災対策の在り方を考える上では、施設の脆弱性に応じた浸水リスクの限度や将来の気候変動といった内容に加えて、人命損失のリスクをどう考えるかという点も重要だ。これについては、稿を改めて紹介したい