ウォークマン「NW-ZX507」

を買えば、

間違いないです。

”丸!”

================================

高橋敦のオーディオ絶対領域【第248回】

現代DAPの基準は中華にあり!5万-10万円の“ド真ん中クラス” 中国DAP 3機種の実力チェック!

高橋 敦

https://www.phileweb.com/review/article/202006/08/3865_5.html

■中国DAPを見れば現代DAPがわかる!

現代ポータブルオーディオプレーヤーの基準は中国メーカーが作っている!

……と言っても過言ではないだろう。

もちろん日本のSonyウォークマン、韓国のAstell&Kernなども強力な製品を展開している。しかし国単位で見た場合、現在のポータブルプレーヤー市場の大半を占めているのは完全に中国勢。メーカー数にしても製品数にしても圧倒的だ。

しかもそれは単なる数の力ではない。質も伴っているし、先進的な機能や仕様の採用などにおいては他国に一歩先んじることも多い。

かつての中国メーカー、そして当時の製品には、失敗しないことよりも挑戦することを重んじる突撃精神が先走りすぎたものも目立っていた。しかし現在の中国メーカーは、その突撃精神に追従できるだけの “技術力” や “生産力” を備えている。

結果、攻めた機能や先進的な仕様を備えつつ、実用品としての完成度にも問題なく、期待されるコストパフォーマンスも堅持した、ハイレベルな中国DAPがガンガン量産されているというのが現状だ。

というわけで中国DAPはもう完全に市場のド真ん中にいる!

というかそのド真ん中を作っているのが中国DAP!

今回はそのド真ん中の中国メーカーの、さらにド真ん中の仕様や価格帯である、5万から10万円クラスにラインナップする、フルサイズ機の最新主力モデルをピックアップ!その魅力を改めてチェックしていこう。ピックアップしたモデルはこちら!

HiBy「R6ProAL」実売目安6万6000円!

FiiO「M11 Pro」実売目安8万2500円!

Shanling「M6 Pro」実売目安9万0000円!

(以上、10%税込での実売価格目安順)

■「全部入りこそ正義!」と言わんばかりの超充実スペック!

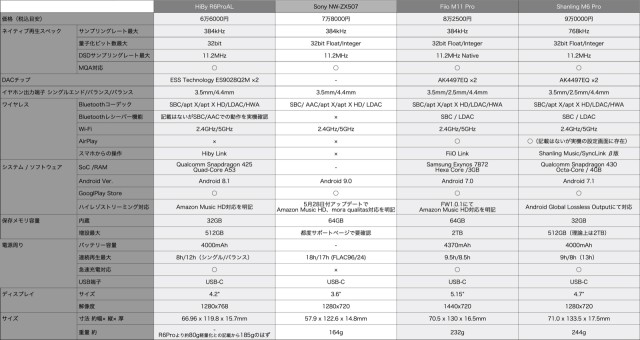

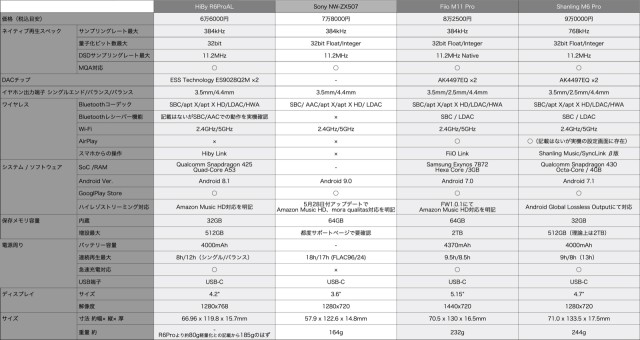

ピックアップモデル、そして競合モデルとして同価格帯のSonyウォークマン「NW-ZX507」の注目スペックをまとめた比較表を用意した。まずはこちらに目を通してみてほしい。

ハイレゾストリーミング対応など、発売後のシステムアップデートで強化された部分等も出来る限り情報を拾って反映してある。ただハイレゾストリーミング周りは特に、DAPメーカーとして「他社提供サービスのことなのでうちからのサポート情報としては出していないけど実際は動作する」みたいなパターンもあるし、今後も動きがあり続けるかと思う。そのあたりは各自がシリアスに購入検討する時点で最新情報を掘ってみてほしい。

さて、どの製品がベストかという判断はどのような機能や仕様を重視するか次第。だが、重視するポイント次第で判断できるということは、どの製品にも大きな穴となるポイントはないということだ

例えば「バランス駆動の2.5/4.4mm両対応を重視」だとしても、それを満たす製品にバッテリー駆動時間が極端に短いだとか、今時micro B端子だとかの弱点があったり、Bluetooth非搭載!みたいな尖った取捨選択があったら、2.5/4.4mm両対応は満たしていたとしても、ちょっと選びにくいだろう。

しかし、現在のド真ん中クラス中国DAPにそのような手落ちはない!機能もスペックも全部入り!だから何を重視するにしても選びやすい!というわけだ。

表にある中で大きなポイントとなるところを確認しておこう。

先日のアップデートでウォークマン「NW-ZX507」が対応してきた、「ダウンコンバートなしでのハイレゾストリーミング(一律192kHz/32bit出力なのでアプコンになるがダウンではない方式!)」。これには中国各モデルとも、発売時点もしくはウォークマンに先んじてのアップデートで、何らかの形で対応済みだ。

それとも関連するがAndroidアプリのインストールにも、こちらも発売後のアップデートでの対応も込みで、いちばん手軽で安心安全なGoogle Play Storeに全モデルが対応。その他、スマホアプリからのリモート操作、Bluetoothレシーバーとしての動作などにも対応する。

現行世代ウォークマンはプレーヤーとしての純化を重視してそのあたりのワイヤレス機能はあえて削ってきている。対して中国DAPは「全部入り」を重んじる傾向で、メインストリーム機として盛り込めるものは全て盛り込んである。

それらの付加的な機能にも魅力を感じている方や、現時点で使うかはともかく将来的な対応力は確保しておきたい方にとっては、この多機能っぷりは見逃せないポイントとなるだろう。

さて、全体的なポイントや傾向を把握した上で、ここからは各メーカー各モデルのポイントに目を移していこう。

▼HiBy「R6ProAL」

まずはHiBy「R6ProAL」(実売目安6万6000円)。今回ピックアップした中では最もお手頃な価格、かつ最もコンパクトなモデルだ。先行して発売されていた「R6Pro」(税込実売目安9万7000円)の筐体素材を、ステンレスからアルミ合金に変更したモデルであり、大幅なコストダウンと軽量化を実現している。

シングルエンド 3.5mm、バランス4.4mmに加えて、ライン出力/デジタル出力端子を本体「上側」に装備

HiByはハードウェアに加えてソフトウェア開発力も大きな売りとしており、以前のラインナップでは独自開発の「HiBy OS」を主力とし、超高速起動を筆頭とした軽快な操作感が際立っていた。

しかしハイレゾストリーミングや動画コンテンツ対応などを考えてだろう、DAPのメインストリームにおいてはAndroid採用が進んでおり、HyByもこのR6系列などではAndorid採用に踏み切っている。

その面では個性は薄れているが、その土台にあるソフトウェア開発技術は健在。Androidでありつつ、Amazon Music HDへの一早い対応、パラメトリックEQをシステムレベルで実装した「MSEB Tuner」、AndroidのSRCを迂回してビットパーフェクト出力を行う「DTA」技術など、そこかしこで高い開発力が発揮されている。

サイズ感としては、同じく3.5mmシングルエンド+4.4mmバランスの構成であるNW-ZX507のそれに近い。縦長スリムなZX507の方がさらに持ちやすい印象はあるが、こちらも十分な持ちやすさを確保している

R6ProALは、筐体の素材変更でコストダウンを狙ったモデルであることは確かだ。しかしステンレス筐体とアルミ筐体での音の違いは絶対的な優劣というほどではない。また日本ディックス製4.4mm「Pentaconn」端子やパナソニック製POSCAPコンデンサ、ELNA製SILMICコンデンサーといった、R6Proで用いられるコストアップ要因でもある高品質パーツは、R6ProALにもそのまま採用。お買い得感の強いモデルだ。

サウンドは、ダイナミック型ハイエンドAstell&Kern「AKT9iE」、BA型ハイエンドShure「SE846」との組み合わせにて、シングルエンドとバランスの両駆動方式を確認。加えて、アンプパワーを要求するタイプのイヤホンとしてfinal「A8000」でのチェックも行なった。

R6ProALは総じて、明るめの音調、かっちりしすぎずおおらかさも残した表現といった印象だ。

例えば早見沙織さん「yoso」やMahaliaさん「Karma」では、リズムセクションのベースやバスドラム、そして主役のボーカルをやや大柄に描き出す。ドラムス全体のアタックとリリースもビシッと決めすぎず、すっと自然な立ち上がりで、リズムのニュアンス硬くせずにしなやかに表現。グルーヴ表現としてはキレよりも弾みや揺れといった要素の表現が得意そうだ。

といっても、低域の制動が甘いわけではない。そこが甘いとベースやバスドラムが破綻しがちなRobert Glasper Experiment「Human」を聴いても、音像をやや膨らませる傾向にはなるが、ボワンと膨らみすぎることはない。音楽を崩さない範疇で「やや緩める」方へ振ってあるわけだ。

ただし上記の印象は主にバランス駆動時のもの。シングルエンド駆動だと、音像やアタックの抜けの緩みがもう少し目立ってくる。このモデルはバランス駆動メインでの運用をおすすめしたい。

▼Fiio「M11 Pro」

続いてはFiiO「M11 Pro」(実売目安8万2500円)。2.5mm/4.4mm問題に対して「当面はどっちも積んどけばいいじゃない」というまさに全部入り路線に向かう回答を示した「M11 」を土台に、さらなる強化が施されたモデルだ。

やや角ばったフォルムだが側面は多面体的にカットしてあり、持ち心地は悪くない

2.5mmバランス端子の肩身が狭い感じもありFiiO的には「本命は4.4mm!」かな?なんて想像

FiiOはポータブルオーディオの黎明期から活躍し続けており、高評価が確立されているブランド。加えて型番「M」世代に移行してから登場するDAPは、以前の世代から格段の進化を遂げており、改めて同社への評価を高めるものとなっている。

FiiOも現在は大半のDAPにAndroidベースのシステムを採用。その上でスマホレベルのSoC/メモリーの搭載によって軽快な動作、ローカル音楽再生以外の用途に対しての余力を確保してある。

持ち応えのあるフルサイズ筐体も、3.5/2.5/4.4mm端子全搭載に加えて、5.15インチ、1,440x720pxというスマホサイズディスプレイ、そして同じくスマホレベルの処理性能を備えるSoC、それらを支えるバッテリー容量や放熱性能が持ち込まれている故の必然だろう。

ボリューム操作はダイヤル式。このダイヤルの配置も含めて左手で持った方が使いやすい印象

ざっくり言えば「スマホサイズで厚みは倍」みたいなサイズ感なので、持ちやすさや携帯性という面に弱みはある。しかし全端子搭載の安心感、ハイレゾストリーミングにも動画コンテンツにも対応できるオールラウンダーっぷり、回路スペースや電源に余裕があるからこそものサウンドクオリティなど、全部詰め込んだからこその強さ!それとのトレードオフと考えれば納得だ。

また最近のFiiOにおいてはソフトウェアアップデートの頻度の高さも注目ポイント。例えばこのM11系列モデルには、昨年末にM11のAmazon Music HD対応、今年春にM11/M11 ProにGoogle Play Store対応という大きなアップデートが提供されている。そのほか細かな不便や不具合も着実に解消されており、発売後も完成度向上に抜かりがない。この点も購入に向けての安心感となる。

実はPCやスマホからWi-Fi経由で本機にファイルを転送することもできたりする

M11 Proのサウンドは総じて、中低域の緩みのない力強さによる安定感を土台として、高域側への抜けのよさや音色の質感や湿度感の表現の豊かさが印象的。

例えばMahaliaさん「Karma」のリズムセクション。ベースもバスドラムを大柄に膨らませずにグッとくる密度感や重みを与えつつ、スネアドラムのスパンッという抜けやキレも良い具合。それがドライな感触だとヒップホップ的なニュアンスが強まるかと思うが、本機の場合は特にベースのしっとりとした印象から、クラブ的あるいはR&B的なニュアンスと感じられるのもポイント。

対して早見沙織さん「yoso」のリズムセクションは、音源側でよりヒップホップ的な感触に作られており、それはその通りに描写。その上でこの曲では上物の浮遊感や歌声の湿度感を見せることで、全体としてのポップスらしさ、歌ものらしさとのバランスもとってくれる。

特にエレクトリックピアノの音色自体の揺らぎ、空間エフェクトの揺らぎを定位も含めて明瞭に見せてくれるところが、その再現に大きく貢献していると感じる。音量・音程・定位といった要素の滑らかな変化への滑らかな追従は、このプレーヤーの表現力のキーポイントとして挙げておきたい。

駆動方式ごとの違いは極端ではない。強いて言えば今回組み合わせたAKT9iE、SE846は共にディープなローエンドまで低域のキャパシティが豊かなので、その中低域のより確かな制動においてはやはりバランス駆動の強みは感じられた。

逆に言えば、低音楽器の音像を締め込みすぎず遊びを残したい場合などには、あえてのシングルエンド駆動も有効。シングルエンド駆動のクオリティもバランス駆動に劣らず確保されているからこその選択肢だ。

▼Shanling「M6 Pro」

最後にShanling「M6 Pro」(実売目安9万0000円)。こちらも2.5mm/4.4mmのバランス出力端子を両搭載、4.7インチとスマホクラスのディスプレイを搭載するなど、FiiO「M11 Pro」と同じく「フルスペックフルサイズ」という趣きのプレーヤーだ。

USB-C端子を左に振った端子配置。左手で持って使う際、左下にケーブルがないので邪魔になりにくい

Shankingは独自OS「MTouch OS」も用意しており、現行ラインナップでも超小型モデル「M0」や小型モデル「Q1」などは引き続きそれを採用。超軽快動作や長時間駆動に貢献している。

一方、フルスペックフルサイズモデルにはやはりAndroidベースのシステムを採用。Android標準のSRSをバイパスする「Android Global Lossless Output」の搭載など独自チューンが施されていることも、他社の手法と共通。そのAGLOによってハイレゾストリーミングへの対応も万全。

機能面では「シングルDACモード」が面白い。このモデルはDAC回路にハイエンドDACチップ「AK4497EQ」をデュアル搭載しており、通常設定時には3.5mmシングルエンド駆動時でもその2基のDACチップをフル稼働させて最高の音質を得る。

しかしハイエンドチップ2基のフル稼働は電力消費が大きく、その連続再生時間はシングルエンド駆動時でも最大9時間。そこで用意されたのがシングルDACモードだ。

バッテリー駆動時間アップのシングルエンド シングルDACモード

DACチップ1基のみの利用となるこのモードを選択することで、連続再生を1.5倍弱の13時間にまで伸ばすことができる。例えば屋外利用時にはバッテリー重視のシングルDACモード/静かな屋内でじっくり聴き込むときにはフルスペック再生など、うまく使いこなしたい。

実際のサウンドの傾向は、今回の3モデルの中でいちばんのカッチリ&クリア系。早見沙織さん「yoso」ではまず、エレクトリックピアノを筆頭に効果的に重ねられた上物の感触がカチッとすることで、エレクトリック感が強まる印象。定位の見え方も含めて揺らぎよりも明瞭さが際立ち、サウンド全体としても「雰囲気がよい」みたいな情緒的な印象よりも、「構築が見事」といった理知的な印象の方が強まる。

Mahaliaさん「Karma」のリズムセクションもやはり、カチッとアタックの立った感触。ここ!と意図されたタイミングぴったりにアタックが来るような、遊びなく研ぎ澄まされたリズムニュアンスとなる。ボーカル等の湿度感も特には演出されないので、全体にややドライで、ヒップホップ的な印象が強まる。

イヤホンとの相性やシングルエンド駆動/バランス駆動での違いは、今回の3モデルの中で最も小さく感じられ、上記のような印象が常に安定して維持された。

特にアンプパワーにはかなりの余裕がありそう。ゲイン設定はLOWとHIGHに加えて「TurboMode」まで用意されているが、低感度イヤホンであるA8000との組み合わせでもLOWモードで十分。大型ヘッドホン等が相手でもパワー不足を感じることは滅多になさそうだ。

現代DAPのド真ん中!5万から10万円クラスの中国メーカーフルサイズ機最新主力モデルからピックアップした3モデルをチェックしてみたが、これらの中からどれを選んだらいいの?という問いへの答えとしては、「製品ごとの音の個性はそれぞれ。ユーザーごとの音の好みもそれぞれ。そこが合致するものを選びましょう」という例のいつもの答えになる。

だがその「音の好みで選びましょう」が通用するのは、これらのモデルの全てが機能もスペックも全部入りで「弱点なし」だから。「音はこのモデルが好みなんだけど、このモデルにはあの機能が足りないんだよな」的な悩ましさに見舞われることがないというのは実にありがたい。

また最終的にどの国のどのメーカーのどの製品を選ぶにしても、その選択の際には、現在のトレンドや基準はしっかり把握しておきたい。その意味でも中国DAPメーカーの動きからは今後も目が離せないところだ。

| 高橋敦 TAKAHASHI,Atsushi 趣味も仕事も文章作成。仕事としての文章作成はオーディオ関連が主。他の趣味は読書、音楽鑑賞、アニメ鑑賞、映画鑑賞、エレクトリック・ギターの演奏と整備、猫の溺愛など。趣味を仕事に生かし仕事を趣味に生かして日々活動中 |