iFi audioの

ポタアン「hip dac」

「iFi全部載せ」の技術

ファイルウェブオーディオ編集部:筑井真奈

https://www.phileweb.com/review/article/202004/14/3816.html

iFi audioより登場した「ブランド最小サイズ」のポータブルヘッドホンアンプ「hip dac」。てのひらにおさまる丸みを帯びたシャーシに最先端のデジタル再生を実現、4.4mmのバランス出力端子も搭載し、価格も2万円を切るというiFi audioらしさが溢れたプロダクト。先日開催された「ポタ研2020冬」でも、そのサウンドクオリティを確認するため多数のオーディオファンがブースを訪れていた。

iFi audioのポタアン「hip dac」。価格は税込で19,800円

ウィスキーのスキットルを思わせる外観と鮮やかなブルーが目をひく「hip dac」。再生スペックは、PCMは最大384kHz、DSDは12.4MHz、それにMQAレンダラーにも対応。多種多様な出力先(ヘッドホンやイヤホン)が登場するポータブルオーディオ市場において、どのようなシチュエーションにおいても「最適な」パフォーマンスを返すことを意図して開発されており、その幅広い対応力はブランドの大きなこだわりでもある。

iFi audioは、自らの技術の詳細を「テクニカルノート」という形で公表しており、この「hip dac」についても詳細なデータが公表されている。バランス駆動へのこだわりや、搭載技術の“根拠”について、自らの言葉で語っているのだ。このテクニカルノートは英語で記述された非常に長いテキストとなっているので、特に重要な3つのポイントに絞って、テクニカルノートも引きながら紹介しよう。

「hip dac」の愛すべき3大ポイント

【1】てのひらサイズで実現できる「ハイクオリティ」なヘッドホン再生

【2】アナログ回路へのこだわりートゥルーバランス設計とボリューム回路

【3】デジタル回路へのこだわりーDACチップとXMOSの独自カスタマイズ

【1】てのひらサイズで実現できる「ハイクオリティ」なヘッドホン再生

ブランド最小サイズのポタアン「hip dac」は、まさにiFi audioらしさが溢れたプロダクトだ。そのひとつの理由が、てのひらサイズの小型筐体に、いまのオーディオ市場に流通するどんな入出力に対しても、適切なパフォーマンスを返す技術を投入したい、という彼らなりの研究テーマがある。

ウィスキースキットルのふたサイドを見てみよう。右側には、4.4mm端子と3.5mm端子の2種類を搭載、左側には2つの押しボタンが搭載されている。

少し大きめな4.4mm端子は、ペンタコンとも呼ばれ、ソニーのウォークマンなどに搭載されたことで近年注目が高まるバランス駆動のための規格である。一方の3.5mm端子はもっとも汎用的なイヤホン端子であるが、「S-Balance」と呼ばれる独自の回路設計技術により、バランス対応(4極TRRSプラグ)、アンバランス対応(3極TRSプラグ)双方のプラグを問題なく挿入できる(TRSならびにTRRSについては、高橋敦氏の解説を参照)。

テクニカルノートから抜粋しよう。

(バランス入力端子について)、XLRは良い方式ですが、ポータブル機器のシャーシには大きすぎます。Mini XLRは一般的ではありません。3.5mm TRRSは業界の標準ではありません。あまりアンプのできが良くない場合、3.5mm TRS端子を接続すると3.5mm TRRSバランスアンプが焼けてしまいます! 2.5mmソケットは強度が低く、日々の過酷な使用には適していません。

答は4.4mmソケットです。コンパクトで、業界の標準になりつつあり、構造もしっかりしています。こうして私たちは4.4mmをポータブル・バランス接続仕様の事実上の標準として採用したのです。ヘッドホン出力のみならず、ZENシリーズのように、この4.4mmはバランス・ライン出力にも使用しています。

iFi audioのバランス駆動に対するこだわりについては次項目に譲るが、感度の低い鳴らしにくいヘッドホンに対しては、強力なアンプパワーを持つ4.4mmバランス端子を、カスタムIEMなど感度の高いイヤホンには、3.5mmの端子の活用をiFi audioは推奨している。

向かって左の2つの押しボタン、左の小さいのが「PowerMatch」で右の大きいのが「XBass」。「PowerMatch」はゲインの切り替えが可能となっており、感度の低いヘッドホンに対して有効。スイッチをonにすることで、高いゲインを設定することができる。「XBass」は単なる低域のブーストではなく、DSPを使わない純粋なアナログ領域での低域補正となっており、自然な音楽再生が実現できるとしている。

つまり、ユーザーが所有するヘッドホン/イヤホンがどのようなものであったとしても、適切な設定を行うことで、クオリティの高い音楽再生が実現できるということこそ、彼らのこだわりのひとつなのだ。

テクニカルノートから抜粋しよう。

アンプ・ステージはゲインの切り替えが可能な仕様になっていますが、私たちはこれをPowerMatchと呼んでいます。このオプションによって、入力感度と信号の強さを調節し、ヘッドホンの負荷に駆動レベルを合わせるのです。大きな缶のような感度の低いヘッドホンには、PowerMatchを高く設定すると最高のパフォーマンスが得られます。IEMのように感度の高いものには、その逆の設定をします。

XBassは、主としてオープン型ヘッドホンや、「低域が多少不足している」トラックで使用します。すでにこれまでに弊社のユーザーのみなさまは、弊社の製品専用に自社開発されたこのアナログ信号処理回路に馴染んでくださっているでしょう。

今度はスキットルの底側を見てみよう。中央にハイレゾロゴマーク、そして左側にUSB TypeA(3.0対応・オス)、右側にUSB TypeCの2つの端子が搭載されている。USB TypeA(オス)は音声信号用で、USB TypeCは充電専用となっている。

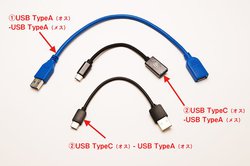

「hip dac」には3種類のオーディオケーブルが付属している。[1] USB TypeC(オス)- USB TypeA(メス)、[2] USB TypeA(オス)- USB TypeA(メス)ケーブル、[3] USB TypeC(オス)- USB TypeA(オス)ケーブルの3種類である。

[1] のケーブルは、XperiaやMacなどUSB TypeCを搭載したデバイスと接続するためのもの。[2] はいわゆるPC(またはMac)などUSB TypeAを搭載したデバイスと接続する場合に使う。[3] のケーブルは充電用となっている。なお、Lightning端子を搭載するiOS端末との接続の場合は、「カメラコネクションキット」をそのまま接続することができる

アナログ回路へのこだわりートゥルーバランス設計とボリューム回路

iFi audioのポータブルオーディオ製品は、非常に低価格かつコンパクトなサイズで、「バランス駆動」を実現していることに大きな特徴がある。それは「hip dac」に関しても同じことである。

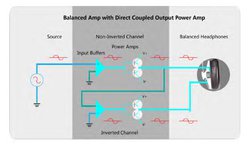

そもそもバランス駆動とは、「左ch+/左ch-」「右ch+/右ch-」と4チャンネルのアンプを別々に駆動する方式で、音声信号を伝送する線は4本必要になる。デュアルモノ構成とすることで、干渉ノイズや左右のチャンネルセパレーションにおいて有利とされているのだ。一方のシングルエンド駆動では両方の「-」がグラウンドと共通化されているため、3本の信号線があれば良い。昨今のヘッドホンブームのなかでも「バランス駆動」は非常に重要なトピックであるが、iFi audioはまさにその市場を牽引してきた存在である。

バランス駆動の仕組み。左右それぞれのチャンネルで、正相と逆相(Inverted)が別々のアンプによって駆動されている

「hip dac」に搭載されるヘッドホンアンプは、フラッグシップである「Pro iCAN」シリーズから取り入れたもので、入り口から出口まで、フルバランス設計で設計される「トゥルー・バランス」設計であることが大きな特徴である(内部回路にもシングルエンド駆動を搭載していない)。さらに、ボリューム回路をアナログ設計しているのも、音質面を踏まえた彼らのこだわりである。

デジタルボリュームは安価に設計できるが、「ボリュームを下げるたびに解像度が落ちてしまう」というデメリットがある、とiFi audioは考えている。そのため、良質なアナログ・ポテンショメーターを搭載、抵抗値を変えることでボリューム調整ができるアナログ方式を採用しているのだ。

また、増幅回路には4チャンネルのオペアンプ「OV4627」を採用している。こちらも「xDSD」などにも搭載されているアナログアンプだが、汎用品ではなく独自のカスタマイズを施したJ-FETオペアンプとなっている。

テクニカルノートから引用しよう。

伝統的なシングルエンドよりもバランスが有利な主要点は、以下の3点が挙げられます。

・ドライバビリティー:出力電圧が倍になるので、より大きな、より珍しいタイプのヘッドホンを駆動することができます。

・クロストーク:理論上は1,000倍減少しますが、実際には数倍デシベルというレベルでもっとずっと改善します。

・干渉&ノイズの遮断:大幅にキャンセルされます。

「hip dac」は、ますます普及しているバランス型ヘッドホンの利点をすべて享受できるように、バランス入力&出力を装備しています。模範的な回路を支えるために、「hip dac」は精密なアナログ・ボリューム・コントロール・ポテンショメーターを使用しています。通常のデジタル・ボリューム・コントロールは使用していません。デジタル・ボリュームだと、フルボリュームでないと「ビット」数が減るので、ダイナミックレンジの上下が切れてしまうのです。増幅ステージにはOV4627を使用し、屋外でも並外れたソニック・パフォーマンスを引き出します。

バランス出力アンプは、±が逆転した電気経路を使って、それと同じだが正反対のオーディオ信号をヘッドホン・ドライバーの左右のボイス・コイルに送るというトポロジーになっています。これによってスルーレートとパワーが2倍になるので、オーディオ・パフォーマンスは聴感上も測定上も改善します。標準的な「シングルエンド」のヘッドホンと比べてTHDとクロストークが減少します。

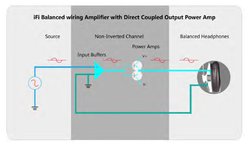

もうひとつiFi audioのバランス回路の特徴は、3極TRSプラグを挿し込んでもなんの問題もなく使え、その上でバランス駆動による利点を得ることができる「S-Balance」という考え方を実装していることにある。

「S-Balance」は、nano iDSD BLにおいて初めて搭載された技術である。通常のシングルエンド駆動では、左右chがグラウンドを共有しているため、ノイズや干渉の原因になりやすい。しかし、「hip dac」においてはアンプはデュアルモノ構成となっているため、左ch、右chを別々のアンプで駆動している。そのため、左右のグラウンドが(シングルエンドの場合とは異なり)左右独立している。その結果クロストークが低減されるというのがiFi audioの考え方である。

「S-Balance」の仕組み。左右のグラウンドが独立しているため、クロストークが低減されるとしている

このS-Balanceは、中国系メーカーで採用されている「3.5mm PROバランス端子」や、HiFiMANが採用している3.5mm 4極バランス端子などとの互換性も考えられている。多種多様な製品や規格が乱立するポータブルオーディオ市場において、どのような相手との組み合わせにおいても最適なパフォーマンスを返すことが、ブランドの大きなポリシーであることが窺える。

テクニカルノートを見てみよう。

「S-Balance」は、「hip dac」のほかに、xCAN、xDSD、nano iDSD BLに採用しています。インイヤーモニター(IEM)は非常に高感度なのが典型です。このために私たちはS-Balanceを用意しているのですが、それはIEMに特別に合うように設計された独自の回路トポロジーなのです(3.5mmソケットを使用)。

S-Balanceの場合は、第2アンプ(バランス駆動の際に使われる2つめのアンプ)は使用しませんが、信号にノイズや歪みが加わることはなく、感度の高いIEMに完璧に合っています。チャンネルごとの専用の「-」ワイヤーが各チャンネルのアンプのスター・グラウンドにまで装備されているので、チャンネル間にクロストークが生じないことが確保されています。

S-Balanceは、TRRS 3.5mmバランス配線及び3.5mm PROバランス配線(チャンネル・セパレーションを維持する)のヘッドホンとフルに互換性があり、サポートしています。これこそがS-Balanceのポイントです。S-Balanceは3.5mm TRS接続も問題なく使うことができます。Hifiman/3.5mm PRO/OPPO PM3など3.5mmコネクタを装備した製品とも互換性があります。

デジタル回路へのこだわりーDACチップとXMOSの独自カスタマイズ

iFi audioのDAコンバーターの大きな特徴は、いわゆる“旧式”とされるバーブラウンのDACチップ、「DSD1793」を採用し続けていることにある。AKMやESSなど、よりハイスペックな音源に対応できる新世代のDACチップは数多く存在するが、バーブラウンを採用し続けている理由には、彼ら独自の「ネイティヴ再生」に対する考え方がある。

マルチビットと1ビットをハイブリッドしたバーブラウンのDACチップの独自カスタマイズはiFi audioのデジタル技術のコア

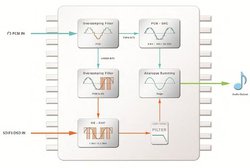

iFi audioは、「PCM」と「DSD」それぞれにおいて、適切なDAコンバージョンを行い、アナログに変換するということを非常に重要視している。昨今のDAC/ADCチップの多くはPCMをベースに開発されているものが多く、DSDでは「望ましくない」PCMへの変換が行われたのちにアナログ変換されるという手順を踏んでいると考えているのだ。その問題を解決するために、バーブラウンのDSD1793 DACチップを採用しているのだ。

テクニカルノートから抜粋しよう

デジタルからアナログへの適切な変換は必須です。それを引き受けるのがバーブラウンのDACです。すばらしいサウンドを生み出すだけでなく、真にネイティヴなDSDとPCMのデータ・ストリームを可能にします。DAコンバーターのチップに関しては、私たちはあらゆるものを検証します。

私たちの「hip dac」の心臓部は、もっと高価な製品の多くとまったく同じものを使っています。プログラムをカスタマイズしたテキサス・インスツルメンツのバーブラウンDSD1793です。これによって「hip dac」は、DSD256/DXD384/PCM384kHzまでのデジタル・コンテンツをネイティヴでサポートし、しかもさらにMQAの再生まで処理できるのです。シンプルな言い方をすれば、ポータブル・マルチタスク・デバイスに求められるほぼすべてを実現しているということです。

このDSD1793は電圧出力型のDACチップであるが、スペックシート上はPCM192kHz/24bitとDSD 2.8MHzまでの対応となっている。それを拡張し、PCMは768kHzまで、DSDは22.6MHzまでの対応としているのもiFi audioならではの「使いこなしの技」と言える。

「hip dac」に搭載されるDAコンバーターは、マルチビットと1ビットのハイブリッドとも言えるデジタル - アナログ変換方式で動作している。PCMデータの上位6ビット(ざっくり言えばより重要性の高い情報)をマルチビットにて処理し、残りのビット(24ビットならば残り18ビット)をデルタ・シグマ=1ビットにて処理する。一方のDSDに関しては、そのまま1ビットで処理する。PCMとDSD、それぞれに対して適切なDAコンバージョンを施すことによって、「トゥルー・ネイティヴ」なデジタル再生が可能になるというのがiFi audioの主張である。

「hip dac」のDA変換のアルゴリズム。DSDとPCMで独立した信号経路を確保している

もうひとつ、XMOSに対する高度な技術も彼らの大きな特徴だ。XMOSとは、昨今のハイスペックデジタル再生においてなくてはならない、音声信号処理を担う半導体デバイスのこと。ボイスコントロールやDSP、マルチチャンネル処理の技術に長けており、近年ではMQAの処理についてもXMOSにて対応できるようになっている。世界中のオーディオ機器メーカーに採用されるデバイスだが、iFi audioはそこに独自のカスタマイズを施している。

「hip dac」に採用されているのは8コアのXMOSで、「AMR XMOS platform ver4」と呼ばれている。このカスタマイズには、パラレル(並列)処理によるマルチタスクを実装するトランスピューターの思想が背景にある。並列処理による早い信号処理が、11.2MHz DSDやDXDといったハイスペックデータをスムーズに処理するために必須の要素となっているのだ。

iFi audioに搭載される8コアのXMOS。それぞれが並列駆動し早い信号処理を可能とする

iFi audioのXMOSのもうひとつの特徴は、独自の「スター・クロッキング」と呼ばれるクロック方式である。iFi audioの上級エンジニアは、「Ada(エイダ)」と呼ばれる主にアメリカ国防総省が採用していたプログラム言語を用いての軍事防衛プログラム開発の経験を持つと言う。その経験を生かしXMOSのソースコードを研究した結果、クロック方式が「デイジーチェーン」(数珠つなぎ、バケツリレー方式)を搭載していることを突き止めた。しかし、これではハイスペック音源における正確な時間軸制御を行うためには不十分である、と彼らは考えたようだ。そこで、独自開発の「スター・クロッキング」(メインユニットにその他のユニットが直接ぶら下がる方式)をXMOSに実装、100万分の1秒(フェムト秒)クラスの微小時間レベルで制御を行ない、ジッター低減を実現したという。

このクロック方式は、このクロックシステムはUSB伝送経路にはもちろん、MCUと呼ばれるデジタル制御システム全般を支配しているのだ。

テクニカルデータから引用しよう。

私たち独自のコードに基づく8コアのXMOSが、バーブラウンの「トゥルー・ネイティヴ」チップセットとともに稼働しています。micro iDSDの場合と同じように、私たち独自のStar Clockingと共に動作しています。

「hip dac」は「AMR XMOS platform ver4」を搭載し、最新世代の8コア500MIPS XMOS1トランスピューター由来のメイン・プロセッサーを使用しています。これらのプロセッサーはアーキテクチュアが独自のものであり、かつてコンピューターに革命をもたらすと考えられていたINMOSトランスピューターのテクノロジーをベースにしています。

トランスピューター(Trans-Com-Puter)はパラレル・コンピューティング(マルチコア)を目指した、1980年代のパイオニア的なマイクロプロセッサー・アーキテクチュアでした。何とあのデイヴィッド・メイが設計し、英国ブリストルを拠点とする半導体メーカーINMOSが生産していました。

1980年代後期のある時期には、このトランスピューターこそがコンピューターの未来を担う次の偉大な設計になると、多くの人が考えていました。INMOSは最終的にはシーンから脱落しましたが、彼らが開拓したパラレル・コンピューティング・プラットフォームは、デュアル・コアやクアッド・コアで稼働する現代のあらゆるPCに、そしてまたスマートフォンやタブレットといったあらゆるマルチコアCPUに影響を与えています。XMOS「トランスピューター」チップは、それ以来多くのアプリケーションに使用され、そこではその独自のアーキテクチュアが伝統的なCPUやFPGAシステムを圧倒しています。USBオーディオではそれが特に顕著です。

少し複雑な話になってしまったが、要点をまとめると、オーディオ機器の進化は、さまざまなエレクトロニクスの進歩と歩みを共にしてきた。目に見えない音を物理的な音溝として刻んでいた時代から、電気的な処理が可能になり、1980年代以降はデジタルで音楽信号を扱えるようになってきた。そしていま最先端のオーディオ再生は、コンピューターの進化とともに発展を重ねている。iFi audioのデジタル技術には、トランスピューターと呼ばれるコンピューターの並列処理の技術が盛り込まれており、それがハイスペック音源の素早い処理を実現する思想的背景となっているということだ。

「hip dac」の魅力は、ただ小さくて手頃な価格の「ポタアン」であることにとどまらない。最先端のデジタル再生を切り開こうという強い情熱、ハイエンドブランドで培われた研究成果の惜しみない投入、価格面で妥協をしないアナログ回路へのこだわりなど、iFi audioにしかできない世界を開拓し続けていることにある。

「hip dac」は、これまで公開されてきたさまざまなiFi audio独自の技術が、ある意味「全部載せ」された、まさに集大成とも言える製品なのだ。いまのiFi audioの立ち位置を知るという意味でも、ポータブルオーディオの最先端に触れるという意味でも、オーディオファンにとって必携アイテムということができるだろう

https://www.phileweb.com/review/article/202004/14/3816_3.html