“MAVERICK”シリーズ史上、最大の進化。Unique Melodyユニバーサルイヤホン「MAVERICK Ti」レビュー

高橋 敦

Unique Melodyと日本代理店ミックスウェーブのコラボレーションによるイヤーモニター「MAVERICK」。初代モデルが2014年に登場して以降、最新の成果やさらなる挑戦を随時盛り込み世代を重ねてきた定番シリーズだ。

その最新世代として、2019年8月に登場したカスタムイヤーモニター「MAVERICK III」から遅れること数ヶ月、同世代のユニバーサルモデルが遂に発売を迎えた。今回の主役である「MAVERICK Ti」だ。

「MAVERICK Ti」(市場想定価格:税込131,450円前後)

■設計に1年!凝りに凝った3Dプリンティング・チタニウム筐体

大きな特徴としてはやはりまず、「Ti」というモデル名でも誇らしく主張されている、医療用グレードのチタニウムを採用したその美しい筐体。このチタン素材は、わずか0.2mmの薄さで十分な強度を確保できるので、筐体の小型化に有利。さらには、金属アレルギーを起こしにくい、腐食やサビにも強く美しさを維持できるなど、様々なメリットを備えている。

チタン素材を3Dプリンターで造形した筐体は、まばゆいばかりの光沢を放つ

去年発売の「MAVEN」「MIRAGE」での採用によって、UniqueMelodyはレーザー積層3Dプリンティングと手作業での磨き上げの合わせ技による、チタニウム筐体の設計や製造の技術自体はすでに得ていた。それでもなお、このMAVERICK Tiの筐体設計にはおよそ1年を要したという。

ひとつには、ダイナミック型を含む多くのドライバーやそれらを取りまとめるクロスオーバー回路を搭載するため、筐体の大型化は不可避であること。その上で装着感を確保できる筐体形状の完成までに、膨大な試作と修正の繰り返しが必要だったというのだ。

その難題をクリアした上でさらに、デザイン的にもチャレンジが行われた。MAVERICK Tiでは、六角形、五角形、四角形と様々な面の組み合わせを駆使して筐体を構成することで、合計6つのドライバーと5つのクロスオーバー、4つのBAドライバーというこのモデルの構成要素を視覚的に表現しているのだという。ここまで凝りに凝った結果、より複雑な形状となった筐体の磨き上げ工程は、さらに困難を極めたそうだ。

「T.F.A.T」技術がMAVERICKのサウンドコンセプトを進化させた

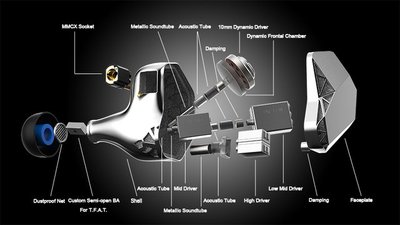

その筐体に収められるドライバー構成は、低域:ダイナミック1基/中低域:BA1基/中域:BA1基/高域:BA2基/T.F.A.T:BA1基となっている。

これまでの歴代MAVERICKからの大きな変化としてはまず、低域担当が従来の「ダイナミック+BA」から「ダイナミックのみ」に変更されたことだ。

ダイナミック型のみでは不足する低域のレスポンスや芯をBAで補強するというドライバー構成は、技術的にも、それが反映されたサウンドの面においても、これまでのMAVERICKを象徴する要素のひとつだった。

しかし現在の最新ダイナミック型ドライバーは、MAVERICKのサウンドコンセプトが要求するレスポンスや芯を単体でクリアするレベルに至った。それを受けて、ハイブリッド構成全体の割り振りも見直され、今回の構成が採用されたというわけだ。

加えて気になるのは「T.F.A.T」というワードだろう。「Targeting Frequency Adjustment Technology」の略称で、その役割はピークノイズの低減だ。

専用のセミオープン構造のBAドライバーから、「ピークノイズ」の逆相信号を発して打ち消す、というのが「T.F.A.T」技術だ

詳しく説明すると、「特定の周波数帯域に発生してしまい、耳障りさや違和感の原因となるピークノイズ。そのピークノイズに対して、音導管の先端に配置したT.F.A.T専用セミオープン構造BAドライバーから、同じ周波数で逆位相の音をぶつけることで相殺。より理想的な特性、好ましい音を実現する」というもの。

おおまかには「ピークノイズという邪魔な音をノイズキャンセリング的な技術で打ち消すもの」といった理解でよいだろう。

こちらも前述のMAVENで初披露された技術だが、この新技術を採用すればMAVERICKも大きく進化できる!と確信を持てたことが、MAVERICK IIIおよびTiを生み出すきっかけでもあったそうだ。まさにこの世代のMAVERICKの鍵となる要素と言える。

T.F.A.T 用のBAドライバーはステムの先端付近に設置されている

もう一点、リケーブル端子が従来の2pinからMMCXに変更されたことも、ユーザーとしては見落とせないポイント。MMCX端子になったことで、手持ちのリケーブル資産との兼ね合いも要確認だ。

リケーブルを検討する際は、ケーブル端子がMMCXとなっている点も忘れずに

■イヤモニとしては破格の「空間の広さ」。あらゆる表現力を一段と高める

試聴には、ハイエンドイヤホンということでプレーヤー側もハイエンドモデルを用意、Astell & Kern「A&ultima SP2000」との組み合わせで行った。付属ケーブルによるシングルエンド駆動だ。

まずは装着感。チタン素材のおかげもあってかこの大きさの割には軽量だ。形状としても違和感は少ない。多くのユーザーの耳に問題なくフィットするだろう。

とはいえ大型機ではあるので、人によってはそのままではしっくりせず、工夫が必要になることもあるかと思う。例えば装着が緩いように感じる場合は、AZLA「SednaEarfit」等、素材の硬さや厚みがしっかりとしていて固定力のあるタイプのイヤーピースを組み合わせてみるとよい。

今回の試聴も筆者の耳との相性から、主に「SednaEarfit Light Short」を使用して行った。より万全な状態で、完全に近いパフォーマンスを発揮できる状態での試聴レビューの方が有用だろうとの判断からだ。

いざそのパフォーマンスを確かめてみると、まず何よりも空間の広がりが印象的。イヤーモニタースタイルのイヤホンとしては破格とさえ感じられるほどだ。チューニング時のイメージは「10畳程度のスタジオルームにニアフィールドモニターが配置された空間」とのことだが、その意図は見事に実現されている。

「10畳程度のスタジオルームにニアフィールドモニターが配置された空間」というテーマを見事に実現している

たとえば、ミックスで大きく左右に振られている音は、実際にわかりやすく大きく左右に振られて聴こえてくる。その振り幅があるおかげで、その広さの中での繊細な配置もより明瞭に表現される。

すると、本来は重ならない位置関係であるはずの音が重なってしまうようなことがなくなり、全体の情報量も広がる。空間の余裕を起点として、サウンド全体の見え方がぐっと引き上げられているのだ。アコースティックにせよエレクトリックにせよ、音の配置、空間描写へのこだわりを感じさせる音源との相性は特に抜群だ。

また楽器が広く余裕を持って配置されることで、中央最前に配置されるボーカルの見え方も当然よりクリアになる。そのため、ジャズやポップスなど音楽ジャンルを問わず、歌物の見せ方も見事だ。そのボーカルも含めて音像はやや大柄だが、空間の広さのおかげで窮屈さはない。

ドライバー構成が変更された低域側も文句なしのレベル。アコースティックサウンドでは、バスドラムなど低音側の太鼓類が、胴の容積の大きさ、その内部に一瞬だけこもってから抜けてくる響きの様子を感じられるほどに、低音の空気感を豊かに再現している。その豊かな響きがぼわんと緩まってその場に留まってしまうこともなく、スッと軽やかに抜けていってくれるのも心地よい。そこは中高域側の軽やかさもあってこそだろう。

本体はもちろん、付属のDignis社製革ケースも作り込まれた一品だ

それら全てが前提となって実現する、もたつかないスピード感のあるリズム表現もポイントだ。こういうところは、名盤から最新の高音質音源まで、アコースティック編成のジャズ全般を聴いてみると体感しやすいかと思う。

一方エレクトリックサウンドでも、極端に低い音程のベースサウンド等にも余裕で対応し、その音色をブレさせずにぐっと沈めてくれるから気持ちよい。クラブ的な密度感のある低音でも、ヒップホップ的な抜け感ある低音でも、リズムの重心が不用意に浮いてきてしまうような場面はない。その安定感を土台とすることで、プレイやプログラミングの細かなニュアンスから生み出されるグルーヴがさらに際立つ印象だ。

試聴を通して、MAVERICK Tiは空間の広さというアドバンテージを最大限に生かし、深い低域から軽やかな高域、大きな表現から細やかな表現までをしっかり届けてくれた。現在のハイエンド戦線に向けて絶対的なクオリティを引き上げつつ、MAVERICKとしての主張も備えた魅力的なサウンドだ。

チタニウム筐体という要素も考えると、税込13万円前後と言う価格ながら「むしろハイコストパフォーマンスモデル」と言ってもよいのではないだろうか。

加えてドライバー構成の刷新、T.F.A.T搭載と、歴代最大規模のアップデートが施されたMAVERICK Ti。それらによって実現されたサウンドは、「最新のMAVERICKが最高のMAVERICK」という説得力に満ち溢れている。

(企画協力:ミックスウェーブ株式会社)

https://www.phileweb.com/review/article/202003/10/3775_3.html