パラオ位な小さな国は、日本が、全部面倒を見てあげるべきです。---(中国が、相当、手を出しておりますがーーーー)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

天皇、皇后両陛下は11日、住まいの皇居・御所で、パラオのレメンゲサウ大統領夫妻と昼食を共にされた。両陛下は玄関前の車寄せで大統領夫妻を迎え、笑顔で握手し、あいさつを交わした。

両陛下は戦後70年の2015年4月、2度目の海外戦没者慰霊の地として太平洋戦争の激戦地パラオを訪問。1泊2日の強行日程の中、ヘリコプターでペリリュー島に渡り、慰霊碑で拝礼したほか、米軍の慰霊碑にも花をささげた。

これに先立ち、陛下はパラオで催された晩さん会で、「先の戦争で亡くなった全ての人々を追悼し、遺族の歩んできた苦難の道をしのびたい」と述べていた。

両陛下は戦後70年の2015年4月、2度目の海外戦没者慰霊の地として太平洋戦争の激戦地パラオを訪問。1泊2日の強行日程の中、ヘリコプターでペリリュー島に渡り、慰霊碑で拝礼したほか、米軍の慰霊碑にも花をささげた。

これに先立ち、陛下はパラオで催された晩さん会で、「先の戦争で亡くなった全ての人々を追悼し、遺族の歩んできた苦難の道をしのびたい」と述べていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

スペインの植民地[編集]

16世紀頃から、海運の進歩の結果ミクロネシア諸島にはヨーロッパ人が訪れるようになる。スペイン人が初めてこの地を踏み、次いでポルトガル人、イギリス人がやってきたとされる。パラオは1885年にスペイン領東インド(Indias Orientales Españolas)の一部になった。これらのヨーロッパ人により天然痘が流入した。このことと、彼らの現地人に対する搾取が原因でパラオの人口は90%程度減少したとされる。[要出典]

ドイツの植民地[編集]

1899年に、国力が衰退の一途を辿っていたスペインは、ドイツ・スペイン条約によって、グアムを除くスペイン領東インドを450万ドルでドイツ帝国に売却した。パラオもこれに含まれ、これ以降ドイツ領ニューギニア(Deutsch-Neuguinea)の一部となった。

ドイツはパラオでココナッツ、タピオカ栽培、アンガウルにおけるリン鉱石採掘などの産業振興を行った[8]。しかし、遠く離れたドイツから送られる人員は殆どないにも関わらず、パラオがもたらす富はドイツ人に独占された。貨幣経済の一般市民への浸透もままならず、それどころか他のドイツの植民地と同様に道路や水道などのインフラ整備や、現地人への初等教育すらほとんど行われなかった[9]。実際に、スペインや日本時代の遺構や遺跡は数多く残されているものの、ドイツ時代の遺構や遺跡などはほとんど残されていない。

1914年に第一次世界大戦が開始されると、当時締結されていた日英同盟により、イギリスやアメリカなどと同じ連合国の一国として、ドイツに対して宣戦を布告した日本が海軍を派遣し、数少ないドイツ守備隊を瞬く間に降伏させてこれを占領した。

日本の委任統治[編集]

第一次世界大戦の戦後処理をするパリ講和会議によって、パラオはドイツの植民地支配を脱し日本の委任統治領になった[10]。コロールには南洋庁及び南洋庁西部支庁(パラオ支庁)が置かれ、パラオは周辺諸島の中核的な島となり、多くの日本人が移住しパラオ支庁管内の住民の4人に3人は日本人となった(軍人を除く昭和18年6月末時点の居住者33,960人の内訳:内地人(内地出身日本人)25,026人、朝鮮人(朝鮮半島出身日本人)2,460人、パラオ人先住民6,474人、他にスペイン人・ドイツ人宣教師18人)。

さらに日本の統治が始まってからは、ドイツの統治下ではほとんど進んでいなかった学校や病院、道路など各種インフラストラクチャーの整備、そして貨幣経済の移管が重点的に行われた。これにより1920年代頃になるとコロールは近代的な町並みへとその姿を変貌させた。多くの日本人が住み着き、彼らはパラオ人に対して極力差別がない扱いに努めた[要出典]。

また、日本統治の開始にともない日本語による学校教育が現地人に対しても行われるようになった。ただし、本科3年補習科2年の課程であり、日本人子弟とは学校が別だった(公学校)。現地用の教科書編纂のため南洋庁の書記として赴任していた中島敦(後に作家となる)は、現地住民がおかれた状況を悲観的に分析した手紙を家族に送っているが、基礎的な日本語がわからないうちに日本歴史・地理・理科などを教えるのは島民児童や教員への負担が大きく困難だとして、民政時代には3科目を省くなどパラオの実態を考え、変更を重ねた[8]。

日本は1933年(昭和8年)に国際連盟から脱退したが、統治委任はパリ講和会議によるものであることから、国際連盟の加盟諸国も日本による統治の継続を認めたために委任統治を続けた。なお、国際連盟からの脱退により、国際連盟の「委任統治領に軍事施設を建設してはならない」という規則の制約から逃れた日本は、各地に海軍の関連施設を建設した。

第二次世界大戦(太平洋戦争)が始まると、コロールは海軍の重要な基地として北西太平洋方面の作戦拠点となった。そのため、西方のフィリピン戦線の状況と連動して連合軍の攻撃対象となり、1944年(昭和19年)にはペリリューの戦いなどで両軍に多くの戦死者を出した。なお、ペリリュー島の戦いではパラオ民間人の死者はなかった[11]。しかし、日本国籍を持たない現地人であっても、本人の事前の了承を受けてパラオ挺身隊などに軍属として動員されることがあった[† 1]。

1945年(昭和20年)8月の連合国に対するポツダム宣言受諾に伴う日本の降伏により日本の統治が終了したものの、現在でも非常に親日的でかつ多くの日本人観光客が訪れている上、アメリカに次いで日本から多くの援助を受けている[† 2]。

アメリカの信託統治[編集]

戦争終結後の1947年に、国際連合の委託を受けアメリカ合衆国はパラオを信託統治下に置いた(太平洋諸島信託統治領)。アメリカはミクロネシア地域には動物園政策を取り教育や福祉健康には援助を行ったが、日本とは違い産業開発にはほとんど投資を行わなかった[12]。

アメリカ統治の開始にともない、今度は英語による教育が住民に対して行われるようになった。パラオ住民は一部かつ英語によるものではあるものの高等教育も受けることが出来るようになった反面、上記のように産業開発は行われず経済はアメリカの援助に依存し、パラオ人は農業などの肉体労働に就くのを嫌がるようになり、かつてアメリカの植民地支配下にあったフィリピンからの出稼ぎ労働者が担うようになった。

食料がアメリカによって豊富に供給されたことにより蛋白源が伝統的な魚介類から輸入肉製品中心となり肥満の問題も発生している。また、高等教育を受けた若者は、アメリカの教育の影響を受けて統治国のアメリカでの就職を希望する者が多く、パラオの人口動態は流動的なものとなって把握が難しくなっていた。アメリカによる教育の「成果」は、後述パラオ憲法の非核条項をめぐるコンパクトの国民投票においてアメリカ側の軍事的利益に反する結果を度々出したことにも現れている。

独立への動き[編集]

1979年7月には、アメリカによる核兵器の持ち込みを禁止した「非核憲法」を住民投票で可決したが、アメリカ政府の意向を受けた信託統治領高等裁判所が無効を宣言。10月、非核条項を緩和した憲法草案で再び住民投票を行ったが今度は否決。しかし1980年7月に、1年前と同じ内容(修正前)の草案での住民投票で可決された。

1981年に、自治政府の「パラオ共和国」を発足させ、憲法を発布。翌1982年に、内政・外交権はパラオが、安全保障はアメリカ合衆国が担うものとし、アメリカ軍が駐留。その見返りとしてアメリカが財政援助をする自由連合盟約(コンパクト)の内容に関して両政府が合意した。だが翌年行われた住民投票でコンパクトは否決され、これ以降、1990年まで都合7回の住民投票が行われたが全て否決された。

独立[編集]

1990年代初頭の冷戦終結を受けて、アメリカにとってパラオの利用価値がなくなった後の1992年に行われた住民投票で、憲法内の非核条項をアメリカとの自由連合協定においてのみ凍結することが決まり、コンパクト承認のための住民投票の可決条件を緩和(75%から50%へ)する憲法改正のための住民投票が行われ、これを可決。同時に行われた大統領選挙でクニオ・ナカムラが当選した。

1993年には、緩和された可決条件の下、8回目の住民投票でアメリカ合衆国とのコンパクトが承認された。これにより、1994年10月1日に、コンパクトによる自由連合盟約国として独立し、国連による信託統治が終了。同年に国際連合へも加盟した。信託統治領としては最後の独立となる。現在でもパラオ国会では日系の政治家が強い影響力を持つなど、日本と歴史的に密接な繋がりを持つ国である。

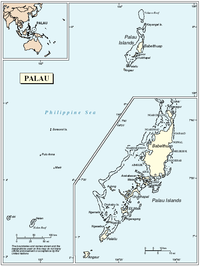

地理[編集]

パラオを構成する島は200程度だが、実際に人が住んでいる島は10