昨日と今日は、旅客に万が一のことがあったときなどに備えて、普通免許取得時に行われる応急救護処置(心肺蘇生、AEDなど)にくわえて、傷病者の移動、止血、包帯、固定法などを学びました。

1日目は座学、2日目は模型を用いた実践を行いました。

ということで、1日目。

まずは心肺蘇生のおさらいです。

やり方は長くなるので、このページでも見てみてください。心肺蘇生の手順(日本医師会)

ここからは新たに学んだ内容です。

【傷病者の移動】

傷病者は意識がないため、移動をさせるのは大変だそうです。

そのため、傷病者が軽ければ抱きかかえて、重ければ背負ったり引きずって運びます。

【止血】

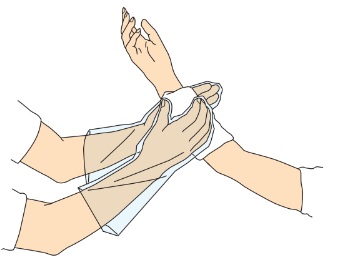

直接圧迫止血をしたあと、ガーゼや包帯、三角巾を用いて患部の保護を行います。

包帯(日本赤十字社)

【固定法】

骨折や捻挫などの際に痛みを和らげたり、動くことで神経や血管を損傷しないよう、副子(固定するために支えになるもの)を用いて固定を行います。

患部の上下の関節を含めることができる十分な長さ、強度、幅があれば何でもOK。

雑誌、ダンボールも折ったり丸めれば有効ですし、傘なども使えます。

と、まぁ痛いですね…。

力が抜けます…。

ここまでを1日目に学びました。

====================

2日目の実技講習いってきました。

人を見つけて、安全確認、全身確認、意識確認、助けを呼ぶ(AEDと119)、呼吸確認、胸骨圧迫、気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫……と続けました。

その他、三角巾を使う練習をしました。

ただの白い三角の布なのに、すごく便利なんですね。

こういうの、車に常備しておくのもいいかもしれません。

ということで、大変でしたが何とかなりました。

楽しかったですよ?

では、また。