こんにちわ ゆうじです。

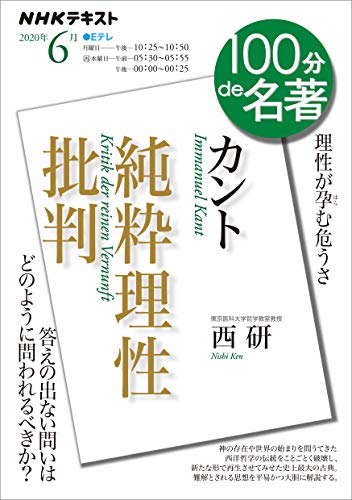

カントは、46歳で哲学の大学教授となり11年論文を発表することなくいたそうです。その沈黙を破って刊行された「純粋理性批判」でカントは何を目的にしたのでしょうか?

(ちょっとつまみ食い的に若干要約して以下の青字を引用します。)

(1)科学が合理的な根拠を持って共有できる証拠

(2)なぜ人間の理性は究極真理を求めて底なし沼に嵌ってしまうのか?

(3)良く生きるとはどういうことか?(道徳の根拠)

(1)は、どのような知識であれば合理性をもって共有しうるか?いかなる仕組みで共有が可能になるのか?ということで、認識論でどちらかと云えば道具です。

この道具で、何をしようとしたのでしょうか?

(2)の究極真理とは、何かと云いますと、ある意味カント以前の哲学がメインテーマとしていた「世界の根源にあるものとか、世界の始まりとか、世界の果てとか?魂は不死なのか?神は存在するのか?」これを繰り返し対立する答えを出しながら求めてきた。

で、カントは、その答えが出ない、出せない理由というのを「純粋理性批判」で論じている。実際、カント以後、神の存在証明を試みる哲学者がほとんどいなくなったそうです。

人間の理性で答えを出しうる領域を、明らかにするために、人間の認識の基本構造を明確にして、根拠によって共有しうる知の範囲を示そうとした。

合理的な答えが出る領域と、答えの出ない領域があると。

著者の例えはこうです。

「どうやって生きるべきか、どんな人生でありたいか?」という生き方への問いは、「人それぞれ」です。

ただ、その中で例えば、善悪の基準というものも人によって違いがあるでしょう。

ただ、人が善悪という価値観をもつ。のはほとんどの人にあるのではないでしょうか?

ならば、それに対する問い「人は何故善悪の価値観を持つのか?」についても、共有できる答えがありそうです。

カント哲学の直観(直感ではない)というのは、勘とか第六感ではなくて、いわゆる知覚と同義のようだ。うーん分かりにくいというか、もはや言葉でだけでは伝わらない...

「理性」にしても、人間がもともと持つ推理力的な推論する知的能力の事だったりするし、

「悟性」にいたっては、ウィキ君の説明読んでみても...

悟性は感性と共同して認識を行う人間の認識能力のひとつであり、概念把握の能力である。詳述すれば、物自体に触発されて直観による表象を行う下級認識能力である感性に対して、悟性は理性や判断力とともに上級認識能力のひとつであるとされる。

概念を持っていれば、認識することが出来るわけだけど、概念も人間がもともと先天的にもつもの(ア・プリオリ)と後天的に持つ概念を分けてみたり...

ややこしや~

で、

共有可能な答え、具体的な観察や記録に基づく合理的な推論が出来る範囲を超えて、際限のない推論をしてしまう理性が暴走してしまうと答えの出ない問いまで行ってしまう。

その純粋理性を批判する。

そのためには人間の持つ認識能力の検証が必要不可欠だったという流れのようです。

ただ、先天的な認識能力、経験によらない経験を超えたものとして超越論的なものとしてカテゴリ分けをしてたりするのですが、現代の発達心理学では、量や因果性の概念も後天的に形成されるものという見解もあって、カントの「認識モデル」には不適切なところも指摘されておりました。

ではでは、このへんで