今日もお寄りくださってありがとうございます。

いいね!をくださったみなさま、

フォロワーのみなさま、

いつもありがとうございます<(_ _)>![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

こんな自分がとても恥ずかしいのですが、

旧暦などとブログに書くくせにこの勉強を始めてから、

旧暦(正しくは太陰太陽暦)の始まりはいつなのか、わかりません。

いつ甲子日が始まったのか、調べてみてもわかりませんでした。

月の満ち欠けと太陽の高さから暦はつくられていて、

農業と深い関りがあるのですね。

暦をつくるために何十年、いやもっと時間をかけているかもしれませんね。

![]()

![]()

![]()

中国では前1300年ごろの殷代から太陰太陽暦が使用されていたことが、殷墟などから発見された甲骨文の研究によって明らかになった。そして暦の編制は漢王朝以来、皇帝の権力の証として朝廷で行われ、それが頒布されるという形を取った。まさに皇帝は時間をも支配するという観念があったのであった。

日本では太陰太陽暦は4世紀ころに中国から伝わったそうです。

明治5年12月2日まで太陰太陽暦は公のものとして使われていました。

国立天文台のホームページがありました。

いろいろ教えてくれましたが、最後に

![]()

![]()

![]()

さて現在、日本で「公式な」太陰太陽暦の計算というものはおこなわれていません。

そのため国立天文台でも、「今日は旧暦の何日か?」などの、太陰太陽暦に関するお問い合わせには、はっきりとしたお答えができないことがありますことをご理解ください。(太陰太陽暦が公式の暦として使われていた時代については、当時の暦とグレゴリオ暦の対応などを、記録に基づいてお答えすることができます。)

しかし現在でも、太陰太陽暦にしたがっておこなっていた習慣は、私たちの生活の中で生きています。例えば、「中秋の名月」は太陰太陽暦の8月15日の夜の月のことをいい、たいへん美しいものとして古くから鑑賞されてきました。また、「七夕」も本来は太陰太陽暦の7月7日におこなっていたものです。

太陰太陽暦は使われなくなりましたが、このような昔からの習慣の意味やそこに込められた心は、これからも受け継いでいきたいものです。

![]()

![]()

![]()

ラブリー![]()

![]()

![]()

いいね!を送りたくなりました。

国立天文台に「今日は旧暦の何日か?」と聞いてくる人がいるのかー、

どんな人なんだろう?

私は萬年歴を持っていますが、わからなかったら日めくりカレンダーを作っている

会社に聞くだろうなー、

国立天文台の人もはっきりお答えできないことがあります、などと

大変なんだなー、そのお姿を想像すると心温まる思いがします。

謙虚な姿勢に頭が下がります。

国立天文台の人って科学者だと思っていましたが、

とてもやさしい文章だと思いますし、学問や研究に対する姿勢が素晴らしいと

思います。

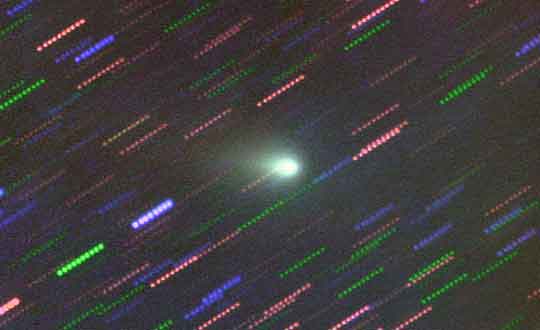

ジャコビニ・チンナー周期彗星

すみません、画像をお借りしました。

本当はいろいろなことをいっぱい知っているんでしょう?

おしえてー、おじいさーん。

ねぇねぇ、おじいさんは今年あのかたとお話したの??

![]()

![]()

![]()

国立天文台長のお名前は常田佐久さまです。

佐久 ---→ 朔、を彷彿させるお名前です。

暦と深い関係を感じます。

失礼ながらWikipediaで調べさせていただき、ご出身の土地柄などを考えると・・・、

もしかして・・・・・、長く続いた観象学者のお家柄なのではありませんか?

これは私の推察に過ぎませんので、違っていたら申し訳ありません。

もしかして私達の勉強会で噂になっている相当な観象学者って・・・。

黙っていればいいものをすぐ言ってしまうのは私の悪いくせ。

![]()

![]()

![]()

お読みくださってありがとうございます<(_ _)>

今日はきっといいことがある![]()

明日もきっといいことがある![]()