古代紫

古代紫

Tyrian purple

(kato3.gif)

岩波の理化学辞典には、 Tyrian Purple は「古代紫」の名称で取り上げられています。

この項には次のように書かれています。

【古代紫】

地中海産の貝

purpura、Murex、Thais 属の

鰓下腺(サイカセン)から分泌される黄色液で、

主な色素成分は、

6.6’-ジブロモインディゴ C16 H8 O2 N2 Br2。

これで繊維を染めて空気にさらすと、

紫に近い深紅色に変わる。

ギリシャ・ローマ時代における

貴重な紫色素で高価であった。

(murex01.jpg)

ところで僕が日常使っている三省堂の国語辞典には次のように出ています。

【古代紫】

多少灰色がかった紫。

江戸紫よりも黒味を帯びている。

(2purples.gif)

僕の頭の中では「古代紫」というのはTyrian purpleのことなんですが、国語辞典の定義にある「古代紫」とは全く違っているようですよね。

Tyrian purpleと言う色は理化学辞典で説明されているように「紫に近い深紅色」なんですね。

国語辞典で定義されているような「多少灰色がかった紫。江戸紫よりも黒味を帯びている」色ではありません。

では、Tyrian purpleとはどのような色をしているのかと調べたら、右の絵に書かれている人物が身にまとっている帽子と上着の色がその色なのです。古代紫とも江戸紫とも違い、かなり赤みを帯びています。

(3purple.jpg)

古代紫には人によってかなりの受け止め方に違いがあるようです。

むしろ「貝紫」と言ったほうが的確かもしれません。

貝紫とは磯に住むイボニシやレイシ、アカニシ、センジュガイといったアクキガイ(悪鬼貝)科の巻貝(murex)から取れる染料のことです。

この貝が持つ鰓下腺(通称パープル腺)から分泌される乳白色~淡黄色の液は、太陽の光にあたると酸化されて紫色に変化する性質があります。

この分泌液は6.6ジブロムインディゴと呼ばれる色素の1種が還元された状態で貯蔵されているもので、神経を麻痺させる作用があるため、他の魚貝類を攻撃する武器になると共に産卵期には卵殻の中に注入して、卵が他の生物に食われないようにする役目も果たしています。

アクキガイ科の貝の中には食用になるものもあり、大昔から海辺の人々によって採捕されて来ましたが、殻を割って料理する際、内臓が手や衣服に付着して紫色に変化するのを見て、染色に利用することを思いついたのでしょう。

この貝から取れる染料に基づいた染色法は地中海沿岸の古代フェニキアで行われ、それがギリシャ・ローマ時代に受け継がれていったものです。

これで染めた衣服を着られるのは王候貴族に限られていました。

歴史書によると、貝紫は1gの染料を取るために二千個もの貝を必要としたとあります。

ちょっとオーバーじゃないかと思うのですが、とにかく希少価値であったことには違いないようです。

そのようなわけで極めて高価な色として珍重されました。

ちなみに1万個の貝から1gと書いてあるウェブページがありました。

二千個でもオーバーだと思ったのですが、1万個はさらにオーバーじゃないかと思いますね。

でも、それ程わずかしか取れないということは、このような記述から確かなようです。

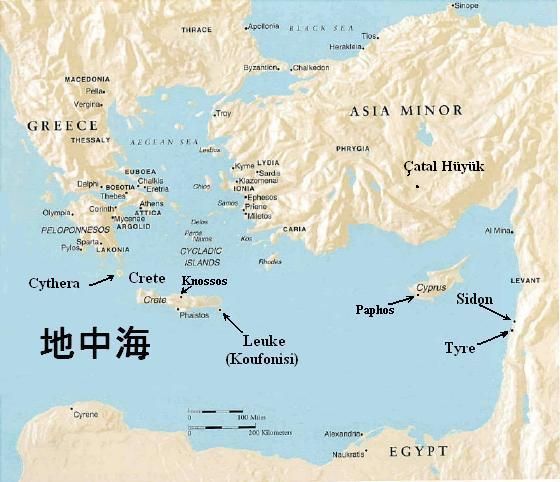

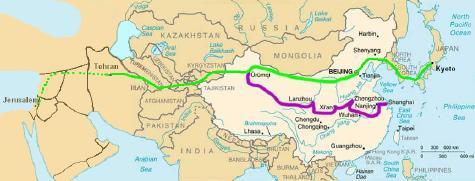

Tyrian purpleとは“Tyre(ティルス)で貝から取れた紫”ということです。

このTyreというのは古代のフェニキアの都市です。

現在は es-Sur と呼ばれるレバノンにある小さな村です。

(map6c.jpg)

このフェニキア人は、紀元前15世紀頃から紀元前8世紀頃にティルス、シドン、ビュブロスなどの都市国家を形成して海上交易に乗り出し、のちにはカルタゴなどの海外植民地を建設して地中海沿岸の広い地域に渡って活躍しました。

フェニキア人は系統的には様々な民族と混ざって形成された民族です。

彼らはアフロ・アジア語族セム語派に属するフェニキア語を話し、言語的に見ればカナン人の系統に属する民族です。

彼らが自分たちの言葉を書き表すために発明したフェニキア文字は、ギリシャ文字・アラム文字・アラビア文字・ヘブライ文字など、ヨーロッパ・西アジアの多くの言語で用いられる文字の起源になりました。

もちろん、英語のアルファベットもこの系統です。

貝紫はこの古代フェニキア人が最初に染料として用いたことになっていますが、歴史研究者の中には、その起源はもっと古くクレタ文明(ミノス文明とも呼ばれます)でも使われていたとする人たちも居ます。

レウケー(Leuke)と呼ばれる小さな島が、上の地図で示したようにクレタ本島の南東にありますが、この小島には初期のクレタ文明(紀元前3000-2200年)の頃に貝紫が取引されていたという記録が残っています。紀元4世紀までは人が住んでいましたが、現在は無人島です。

個人的には僕は貝紫の起源はクレタ文明だと思いますね。

なぜなら、この文明は男も女も身だしなみに、ことのほか気を使ったのです。

考古学者のアーサー・エヴァンズはクノッソスで発掘調査した時に次に示すフレスコ画を見つけました。

これを見た彼は“可愛いパリジェンヌ”と言って驚いたという話が伝わっていますが、確かにナウい感じがしませんか?

(cretgal2.jpg)

“Ladies in Blue” fresco from Knossos, 16th century BC.

この3人のクレタ女性はお祭りでなにやら愉快に話しをしています。

当時上流社会で流行していた胸を見せる短い胴着(bolero)を身に着けています。

当時も細いウエストが好まれたそうです。この胴着の肩当を見てください。

これは貝紫で染めてあると思いませんか?ちょっと色が茶色っぽく変色していますが、これが描かれた時にはもっと赤みを帯びていたのではないでしょうか?

(parisienne5.gif)

ヘアスタイルといい現代風なスカートといいセックスアピールする胴着といい、もしクレタ島の“パリジェンヌ”と19世紀のパリジェンヌが次に示すように町の通りを歩いていたら、19世紀の女性はダサいと思われてしまうのではないでしょうか?

我々の眼にはフープ・スカートは明らかに時代遅れと映りますよね。

(parisienne3.gif)

“どちらの女性と喫茶店に入って話がしたいですか?”と問われれば、僕はおそらくクレタ島の女性に声をかけるでしょう。

バルキーなスカートをはいた女性は、やはりダサいですよ。クレタ島の女性の方がモダンな感じがしませんか?19世紀の女性のように、こんな幅広のスカートをはいて喫茶店に入ったら、周りの人が迷惑するでしょうね。(笑)

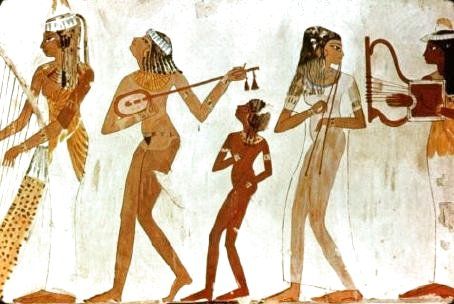

19世紀の女性と比較するのでは、時代が違いすぎるので、同じ時代のエジプトの女性と比べてみたいと思います。

次の絵の中の女性たちは今から3500年から3000年前の服装をしています。

上のクレタ島の“パリジェンヌ”とほぼ同じ時代です。

(egyptgals.jpg)

一目見ただけでも、エジプトの女性の方がシンプルですよね。というか、言葉は悪いですが“土人スタイル”ですよね。

パリジェンヌよりも原始的な感じがします。我々の眼には、どう見てもクレタ島の女性の方が現代的な印象を与えます。

そう思いませんか?

いづれにしても、クレタ文明では5000年も前から貝紫が使われていたんです。

その貝紫を抽出していたのがレウケー(Leuke)と呼ばれる小さな島だったわけです。

恐らく、この島からフェニキア商人によって抽出技術がティルスに伝わったのでしょう。

ところで、日本にも古代地中海から伝わったものがあります。

それは古代に中国の絹織物がヨーロッパへと運ばれてた道、シルクロードを通じて運ばれてきました。

奈良の正倉院に収められている楽器を彩る紫の色は古代の日本でも最も高貴な色とされていました。

でも、それは日本独自の考えで紫を選んだわけではありません。

紫を最高級の色とする考えは、地中海でとれる貝紫という染料から始まっているのです。

ところが、貝で染める紫の染料は弥生時代の日本でも使われていたのです。

佐賀県の吉野ヶ里遺跡は弥生時代先期から中期(B.C.3世紀~A.D.1世紀)の古代人の遺跡です。

吉野ヶ里遺跡では弥生中期頃の甕棺墓が多数発掘されています。

その甕棺に葬られていた人骨に付着している織物を分析した結果が報告されています。

その報告によると、布は絹織物で蚕の種類は違っているようですが、日本国内の蚕から得られたものです。またその絹織物の一部に貝紫で染められたと見られるものが残されているのです。

当時、絹織物を身につけることのできた人物は、集落の中でも高い身分の人であったと考えられます。

貝紫染めの織物を身につけることのできた人物は極く限られた人であったでしょう。

ここで問題です。貝紫染めは地中海沿岸だけで行われていたと考えている人が多いようです。

吉野ヶ里遺跡で国産の絹が貝紫染めされていたということは意外な感じがします。

日本でも弥生時代にすでに貝紫染めが行われていたという事実をどのように解釈すればよいのか?

極めて難しい染色がなぜ地中海と、遠く離れた有明海で行われていたのか?

現在のように通信手段の発達した世界ならば、情報はあっと云う間に地球の端から端まで伝えられます。

しかし、今から2000年以上も昔に地球の表と裏で、なぜ同じような染色が行われていたのか?

ところで、この問題に答える前に貝紫染めの染色法をさらに詳しく見てみたいと思います。

貝紫染めの染色法には、直接染色法と還元染色法の2つの方法があります。

ここでは直接染色法を取り上げてみたいと思います。

ビーカー染めの場合だと、染料をそのまま水に溶かすか水に溶かした溶液を使います。

貝紫染めでは、まずビーカー染めの染料となるものを貝から取り出す作業があります。

色素となるのは貝の組織の一部鰓下腺から分泌される液です。鰓下腺は長さ5㎜程度の組織です。

貝を金床の上に置いて金づちで貝を割ります。貝を割って貝の組織をピンセットで取り出し、鰓下腺を探し取り出します。金づちで打つ位置が悪いと鰓下腺をつぶしてしまいます。

慣れて割にうまく取り出せるまでにかなりの時間がかかります。

馴れないと、貝を無駄にすることになります。上で1gの染料を作り出すのに、ある文献では2000個と書いてあり、別の文献では1万個と書いてあるのは、恐らくこの熟練の度合いに関係してくるのだと思います。

黄緑色をした鰓下腺をピンセットで組織から分離して、金網の目をくぐらせて手早くすりつぶします。

それに貝の分泌液や水を加えてペースト状に伸ばします。この液が目的の色素を含む液です。

この時の色は黄色から黄緑色でまだ完全な色素ではなく、色素前駆体と呼ばれるものです。

この液体を布か糸に浸して染色するのですが、この液体は作業を手早くしないと、空気中で酸化して良い色になりません。つまり、ここでも熟練が要求されます。

もう1つの問題は臭いです。鰓下腺をすりつぶして行くと強烈な臭いを発します。

染色のためには臭いも我慢しなければなりません。発色は日光に当てて行います。

発色は色相が、黄味―緑味―青味―紫(赤紫)へと段階的に変化して行きます。

発色が進んで行くにしたがって悪臭が徐々に消えて行きます。

ここで、手際が悪かったりペースト状に延ばすやり方がまずかったりすると、発色が不均一で緑のまま残った個所が出来たり、完全な赤紫にならない個所ができたりします。

ここでも熟練が要求されます。つまり、この染色法では工芸的な染色はできても、工場規模での大量生産は到底できません。要するに染料そのものが希少価値な上に、染色法がきわめて難しいわけです。

このように手の込んだ、しかも熟練を要する染色法が、地球の裏と表で偶然に発見されると言うことは考えにくいのです。もし“Tyrian purple”と言う流行がなかったら、悪臭を我慢し、面倒で手数のかかる貝紫を採る理由がどこにもありません。もっと簡単な方法で作れる染料で代用することができます。

でも、代用することが出来なかった。なぜなら、貝紫は、その染料が希少価値であるがゆえに“Royal Purple”と呼ばれていたからです。この貝紫で染めた衣服を身に着けることがステータスシンボルだったわけです。

だから、何が何でも貝紫でなければならなかった。

しかし、地中海と有明海の距離をどのように説明すればよいのか?あまりにも隔たりすぎていますよね。

でも、なにも“Tyrian purple”がTyreから伝わって来ると考える必要はありません。

紀元前3世紀までの間に、すぐお隣の朝鮮半島までその“流行”は何百年と言う年月を通して伝わっていたのです。

(silkrd5.jpg)

『なぜ厩戸王子なの?』と題する記事で紺瑠璃杯が遠くペルシャから伝わってきた様子を僕は説明しましたが、ちょうどそれと同じようにしてシルクロードを通して地中海から有明海に伝わってきたのです。そのように考えれば、地中海と有明海の隔たりは説明がつきます。

飛行機もない電話もない、ましてやネットもなかった時代ですが、人間はいつの時代でも情報を交換していたのです。

ただ、現在なら30分もすれば情報が世界を駆け巡りますが、昔はそれが何百年もかかる場合があったというだけの違いです。

初出: 2005年8月31日

(laugh16.gif)

【卑弥子の独り言】

ですってぇ~。。。

“Tyrian purple”が Tyre から何百年にもわたってシルクロードを伝わって朝鮮半島に伝わり、それから有明海に伝わってきたと思いますか?

(silkrd5.jpg)

ええっ。。。「そんな事はどうでもいいから、もっと他に面白い話をしろ!」

あなたは、そのような強い口調で あたくしに御命令なさるのでござ~ますかァ~?

分かりましたわ。。。

デンマンさんが10年以上も前にアンケートを作りました。

(wp91228.gif->june21-11-29.jpg->art09-12-26.jpg)

上のリンクをクリックすると、

左側のサイドコラムにたくさんの質問が出てきます。

ひとつひとつ見ながら ぜひアンケートに答えてみてください。

じゃあ、また。。。

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

こんにちは。ジューンです。

“本音と建前”

よく聞きますよね。

さて、英語で何と言うのでしょうか?

考えてみた事がありますか?

いろいろと言い方があると思います。

appearance and reality

見かけと実物そのまま

これも本音と建前と言い換えることができますよね。

form and substance

外観と実体

これも本音と建前と同じですよね。

one's real intention and

what one says on the surface

本音と建前を説明しているのですよね。

real motive and stated reason

これも間違いなく本音と建前ですよね。

what one says and what one means

本音と建前をこのように言うこともできますよね。

では、「本音と建前を使い分ける」を

英語でどのように言うのでしょうか?

ちょっと考えてみてください。

次のように言うことができます。

You should be tactful as to

when to tell real intention

and when to show form.

ところで、英語の面白いお話を集めました。

時間があったら覗いてみてくださいね。

では、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょうね。

じゃあね。