中小企業診断士の試験勉強をしながら、コンサルタントに関する書籍を読み漁るなかで出会ったブルーオーシャン戦略(2015年9月初版:著W・チャン・キム/レネ・モボルニュ)

自身の経営分析にも使用しているのですが、このツールに惚れた私はコンサルタント契約した農家さんの事業計画づくりに大いに活用しています。

書籍から自分なりの経営支援ツールを作成したCODINO PJ(コディーノプロジェクト)版のブルーオーシャンの生み出し方をつづっていきます♪

①ゼロベース思考→②経営ビジョン作成ツール→③ブルーオーシャン戦略導入の順に解説していきたいと思います。

【ゼロベース思考演習】

A君とお父さんの乗った車が事故にあい、A君のお父さんは即死、

A君は重体で病院に運ばれました。

その病院の外科医Bは「神の手」と呼ばれる日本で最も優秀な医者です。

しかし、運ばれてきたA君を見て、その外科医Bが「この子は私の息子です!」と驚いています。どういうことでしょうか?

※どういう状況か、みんなが納得できる説明をしてください。

【あなたと私の思考パターンは本来違うことを知る】

30秒という短い時間で魚の絵を書いてもらうと・・・(後述します)

ゼロベースに脳みそを切り替えるエクササイズを最初にやります。

①ゼロベース思考→②経営ビジョン作成ツール→③ブルーオーシャン戦略に基づく事業計画づくりの順で進めていきます。

基本的には競合ひしめく”レッドオーシャン”でみなさん日々勝負していますから、ブルーオーシャン戦略考えていきましょ~って始めても

「そんなのできるわけない」「そういうのは難しい」

「これはこうと決まっている」「そういうのは意味がない」

と話が進みません、、、前回も書きましたが、知識を共有できていないといくらツールを使って簡易に進めても中身がついてこないということが発生します。経営者が納得していない「誰かが作った」事業計画が誰も実行しませんもんね。

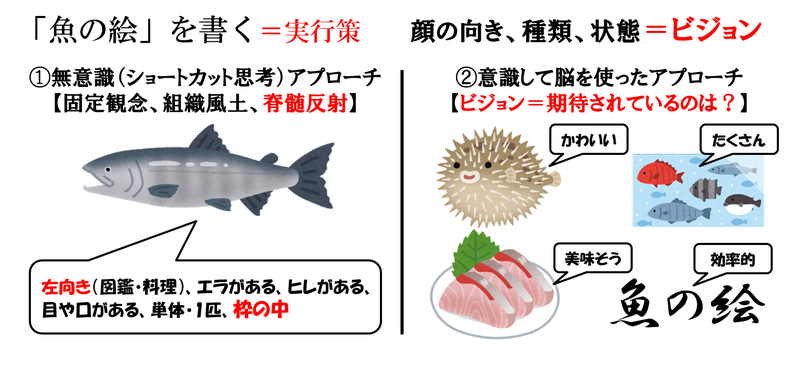

また、事業計画に載るものはあくまで”手段”や”試してみる価値のあるもの”ですから、経営ビジョン(どういう魚の絵を書くべきか)なしには、何をすべきか(魚の絵を実際に書く)ことができないわけです。

さて、魚の絵ですが、”左向き”のえらとヒレと目が書かれた”単体の”魚を枠の中に書きませんでしたか??

エイとかフグとかアンコウの正面の絵でも、刺身の絵でも、文字で「魚の絵」と書いてもよかったのに。

同一組織・業界の中で長年過ごすと、思考パターンが似通ってきます。

似通ってくると「あうんの呼吸で」業務がスムーズに進むからです。

業務をスムーズに進める人が出世して、近い思考パターンの部下を気に入って、組織は金太郎あめ状態になります。

TOP画像は魚図鑑や焼き魚に代表される「魚は左向きで見せるものだ」というパターンがいかに沁みついているか、組織に属し続けると似通ったパターンの人間になるかを説明するものです。

研修参加者がみんな左向きの魚を書いた組織は要注意と思ったほうがいいでしょう。

この話をしてから「もう一度魚の絵を書いて」というとみなさん意地になって全然違う絵を書きます(笑)そして、それが個性です。

その思考パターン=”個性”を、経営ビジョンづくり、事業計画づくりでは大切にしています。

同じ地域で同じ作物を作っている農家さんの経営ビジョン(魚の絵)は本来は同じではないはずです。

ところが、長年同じところにいると「これはこういうものである」という脳みそになってしまい、レッドオーシャンを泳ぎつづけることになってしまいます。

お客さんに対しても「あなたたちが食べたいものってこういうものでしょ?」と左向きの単体の魚を提示してしまっています。

そして、それは他の農家さんも同じように提示していますから、最後に勝つのはデカいとこ、有名なとこになっていくのです。

経営には、それぞれに個性があります。お客さんも「可愛い魚」「美味しそうな魚」「めちゃくちゃ気持ち悪い魚」を書いてほしい人がいるのです。

彼らはいつも示される左向きの魚に飽きてしまっているけど、それしか出てこないから仕方なく購入しているのです。

※最近ではマリトッツォが良い例ですね。別にマリトッツォが食べたいわけじゃなく、美味しいスイーツが食べたいのに、どこもこぞってマリトッツォを作りはじめた。。。そしてマリトッツォとはこういうものと店側で定義してしまっている。

そこに気づくための最初のレッスン。ゼロベース思考。

この他にも色々なエクササイズを活用して脳みそをゼロベースにしていきます。(※上の演習の文章もエクササイズのひとつです)

脳みそをふにゃふにゃにして、スポンジのように吸収力を高め「色々な視点が存在している」という前提(ベース)を作ってから、その中で個別経営体の個性として何を選ぶか?優先順位をつけてどのように経営を改善していくかを決めていきます。

※エクササイズばかり、あまりしつこくやると農家さんに怒られます。

最初から「ここが課題だから!ここを改善してほしい!」って鼻息荒い方もいらっしゃいますが、そもそも”どんな経営をしたいのか”が明らかでないと、私とあなたでは思考パターンが違うので、経営課題の設定そのものが違う(※イケてない)ということになり、設定を間違えた課題をいくら協力して解決しても意味がない、効果がでないという結果になります。

経営ビジョンは「自分の事業を通して作りたい世界」を明文化するものです。経営ビジョンをしっかり作りこんでいくことが経営改善の第1歩になります。

経営ビジョンはありますか?経営理念はありますか?って聞いてこないで農業経営支援(解決策の提示)をおっぱじめようとする人には注意した方がいいですね。

地域や農家さんの個性に目を向けず、一般的な回答、どこかの成功事例をそのまま導入しようとするのはコンサルタントではありません。

次回は経営ビジョンの作り方についてお話したいと思います。