能登地震で今なお電源切れ「地上波テレビ」の限界過疎地向け

小規模中継局はなぜ復旧に遅れ?

能登半島最北部に位置し、四方を海と山に囲まれた石川県輪島市東部の町野地域――。人口約2000人、うち過半数を65歳以上の高齢者が占める小さなまちだ。

この地域では、マグニチュード7.6の巨大な地震が能登半島を襲ってから1日が経過した1月2日夕方頃から、NHKと地方局4局(北陸放送、石川テレビ、テレビ金沢、北陸朝日放送)の地上波テレビ放送が受信できなくなっている。

災害現場では誤情報や偽情報も飛び交う中、被災者にとって正確な情報を知るうえで重要となるテレビ放送が止まるのは深刻な事態だ。なぜ停波は発生し、2週間近く経った今も影響が長引いているのか。

悪路で電源補給ができず停波

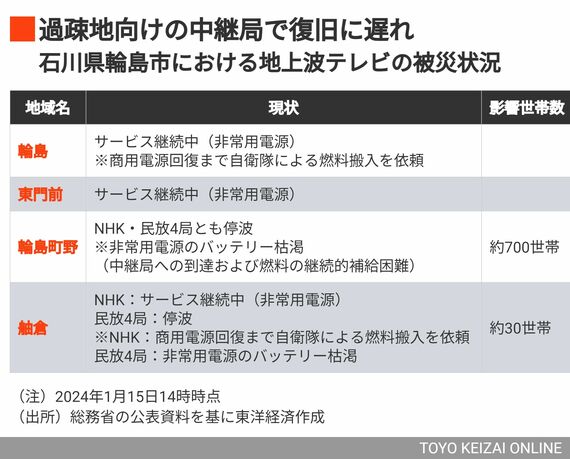

総務省によると、震災が発生した後、家庭に電波を送る中継局に向けた商用電源からの電力の供給が途絶え、中継局は非常用電源のバッテリーで稼働を続けたが、それも枯渇してしまったのが原因だ。影響範囲は約700世帯に上り、1月15日14時時点でも回復には至っていない。

中継局には、停電などが起きても放送を継続できるように、バッテリーや自家用発電機といった非常用電源が備わっている。ただ、こうした設備は、あくまで一時的な措置を想定して設けられているものだ。

電源が有効なのは、発電機の場合が2~3日、バッテリーの場合が1日程度とされる。停電が長引く場合は、非常用電源が使えなくなる前に現地に赴き、燃料などを直接補給する必要がある。

しかし、能登北部の輪島市は、県庁所在地の金沢市から100キロ以上離れている。地震による交通網の被害に加え、冬場の降雪という悪条件も重なり、補給作業は難航を極めた。民放関係者は「能登半島は道路寸断リスクが高く、災害対策が難しいエリアという認識が以前からあった」と明かす。

もっとも、電力供給が途絶えた輪島市内にある中継局でも、予備電源を追加して放送を継続できている施設もある。

現在稼働できているのは、約5500世帯を対象とする輪島地域、約1400世帯を対象とする東門前地域向けの中継局だ。輪島地域向けの中継局は山の上に立地しているが、自衛隊などがヘリコプターで中継局まで直接赴いたうえで、燃料を補給することに成功した。東門前地域の場合は、陸路経由で直接現地まで到達することが可能だったという。

これに対し、復旧が遅れているのは、冒頭の町野地域と、約30世帯を対象とする日本海の離島・舳倉地域(NHKは除く)向けの中継局だ。共通するのは、過疎地を対象とした小規模中継局であるということ。中継局は山の上に立地し、非常用電源として備わっていたのは、発電機よりも短時間しか持たないバッテリー電源だった。

総務省地上放送課の担当者は「輪島地域のようにカバー範囲が広い大規模局には発電機が設置され、タンクに一定の燃料も貯められる。一方、町野地域のように小さなバッテリーで対応する局は、ヘリで行けたとしても継続支援を行うのが難しく、商用電源の復旧を待つしかない状況だ」と説明する。

端的に言えば、復旧が遅れている中継局は、規模が小さい分、非常用電源の設備も相対的に脆弱だったということだ。

東日本大震災後に対策強化

これまで放送局側は、2011年の東日本大震災の教訓を踏まえ、災害発生時を想定した中継局の停電対策には力を入れていた。

東日本大震災では最大120局が停波し、完全復旧に至るまで3カ月弱を必要とした。停波の原因は、中継局の損壊よりも、停電などで電力供給が絶たれたことが大多数を占めた。

総務省は、放送局に対して、停電しても放送に著しい支障を及ぼさないように、中継局には予備電源として自家用発電機やバッテリーを設置したうえで燃料備蓄や補給手段の確保に努めるよう求めた。放送局側も対策を強化してきた。

その後の熊本地震(2016年)では、テレビ放送の一部停波があったものの、1日以内に復旧。ブラックアウトに陥った北海道胆振東部地震(2018年)でも、7割超の中継局が停波を回避した。放送の防災対策に詳しい東北文化学園大学の鈴木陽一教授は「東日本大震災以降の十数年で(中継局の)強靭化が進み、非常用電源もしっかり備えていた。この間の努力は功を奏している」と評価する。

それでも、能登半島地震では、一部中継局で停波が長引いてしまっている現実がある。現地へのアクセスの悪さと予備電源がバッテリーであったことが原因だ。

防災の観点からいえば、中継局をアクセスしやすい平地に置いたり、バッテリーより長持ちする自家用発電機やタンクを設置したりしていれば、停波を回避しやすい。

しかしその分、コストは増える。平地に中継局を置くと、電波の到達範囲が狭くなることから設置局数を増やす必要があるほか、非常用電源を充実させると設備や保守費用の増加も見込まれるためだ。

近年、人口減や少子高齢化を背景に、広告費の減少など地方局を取り巻く経営環境は悪化しており、放送設備の維持にかかる費用の負担には限界があるとみられる。過疎地向けの小規模中継局ならば、なおさらだろう。

鈴木教授は「全中継局がどんなことがあっても停止してはならないとするのは、現状では非現実的だ」と話す。防災と費用の折り合いをどうつけるか、難しい問題を抱えている。

中継局の共用が進む可能性も?

では今後、大規模災害に備えてテレビ局が打てる手はないのか。

有効だと考えられる1つの策は、放送各社による中継局の共同利用を進めて効率化を図るなど、放送局間での連携を強化していくことだ。人口減少地域や山間部に設置する中継局のコスト軽減は業界共通の課題であり、放送局はこれまでも中継局の共同建設など実質的な協力を進めてきた。

2023年5月には、複数の放送局が中継局を共用できるように促進する関連法案が成立し、放送局の設備共用に向けた機運はさらに高まる。これを機に、1社当たりの負担コストを低減しつつ、小規模局向けの防災対策を充実させることは可能ではないか。

災害が起きた際の衛星放送の利活用も一手になりそうだ。長引く地上波放送の停波を受け、NHKは1月9日以降、BSの3チャンネルを活用し、地上波を視聴できない地域にニュースなどを届ける取り組みを始めた。

この衛星波は3月末に停波予定だった帯域で、今回のタイミングで利用できたのは、まさに「不幸中の幸い」。過去の総務省の有識者会議では、災害時に活用できる衛星波を確保しておくべきではないかといった話も出ており、今後災害対策として衛星波の活用が議論される可能性もある。鈴木教授は「レジリエントな(強靱な)備えを行うためには、衛星波などの活用も含めて放送の多様性を確保するための全体設計が必要ではないか」と指摘する。

過疎地向けの小規模局が抱える限界も浮き彫りにした、今回の震災。放送を取り巻く環境が厳しくても、災害時にこそ一部の人々が取り残されることがあってはならない。教訓をどう次の防災に生かしていくのか、今後問われることになる。

(東洋経済オンラインより引用しました)