目次 1 熯之速日命と天御中主神とのつながり

<1> 熯之速日命

<2> 熯之速日命はカグツチ神話に登場

<3> 熯之速日命の子・武甕槌神

<4> 天諸神命・天御桙命の祭祀社を探す

2 天御中主神の系譜

<1> 天御中主尊の系譜

<2> 「天御中主尊の系譜」の観・考察

<3> 伊豆宿祢系図との対照

3 鹿島神(武甕槌神)

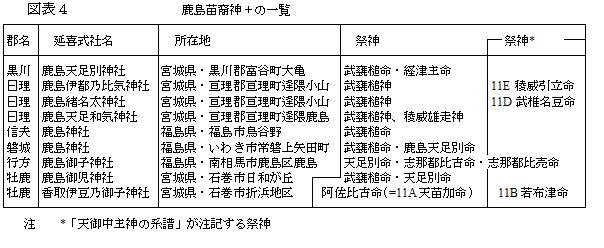

<1> 陸奥の鹿島神

<2> 鹿島神の陸奥征行の時期

1 熯之速日命と天御中主神とのつながり

<1> 熯之速日命

熯之速日命は微妙な神です。

先に次の様に記して「将来、再検討の要あり」として暫定的に取り扱いました。

引用:天御中主神を祖とするのは三氏(服部連・御手代首・神人)だが、熯之速日命を祖とする二氏(服部連・服連)

は服部連つながりとして、ここに集計し、服部5氏とします。将来、再検討の要あり。

新撰姓氏録・662 河内国神別天神 服連 熯之速日命之後也

595 摂津国神別天神 服部連 熯之速日命十二世孫麻羅宿祢之後也

(参照) 新撰姓氏録1 ムスヒ神の神裔氏族一覧2022年2月06日

<2> 熯之速日命はカグツチ神話に登場

熯之速日神(別名:樋速日神・火速日神・樋速日子命)はカグツチ神話に登場します。

伊邪那岐が、十拳剣(天之尾羽張)を抜いて迦具土神を斬殺した時、剣についた血が湯津石村に走り付いて神々が化生します。

剣の鐔ツバ際についた血から生まれたのが甕速日・樋速日・建御雷の三神だと「古事記」にあり、「日本書紀」には武甕雷男神の先祖であるとも記した後に樋速日神、甕速日神、武甕雷男神が同時に生まれたとも記されています。

甕速日の子が熯速日神。熯速日神の子が武甕槌神とも記載があります。

<3> 熯速日神の子・武甕槌神、天御中主神とのつながり

その熯之速日命を、「新撰姓氏録595・662」は、服部連、服連の祖だとするのです。

新撰姓氏録・662河内国神別天神 服連 熯之速日命之後也

595摂津国神別天神 服部連 熯之速日命十二世孫麻羅宿祢之後也

これは熯之速日命が何らかの縁で天御中主神の後裔に結ばれている可能性を示しています。

なぜなら、「新撰姓氏録540」に、天御中主神の後裔として服部連が知られているからです。

参照:540大和国神別天神 服部連 天御中主命十一世孫天御桙命之後也

546大和国神別天神 御手代首 天御中主命十世孫天諸神命之後也

663河内国神別天神 神人 御手代首同祖 阿比良命之後也

「古語拾遺は「武甕槌神は甕速日神の子、今、常陸国鹿嶋神是也」とします。

・古語拾遺:(葦原中国平定の際)武甕槌神(是甕速日神之子今常陸國鹿嶋神是也

亦、「新撰姓氏録1148」は、倭川原忌寸が武甕槌神十五世孫・彦振根命の後裔」だと申請したことを、未定雑姓扱いながら、載せています。

・新撰姓氏録:1148河内国未定雑姓 倭川原忌寸 武甕槌神十五世孫彦振根命之後也

武甕槌神十五世孫とは驚くべき事です。これを掘り下げると、やがて、阿波徳島から東国へ戻る「弥生の旅」に出ようとする時、遠江・駿河・伊豆と立ち寄りが必要になりそうです。

そこで、一応の系譜として、図表1「建御雷神ーカグツチ神話に基づくー系譜」を作製し、天御中主神の系譜を含ませます。

<4> 天諸神命・天御桙命の祭祀社を探す

服部連は神服・織姫にも関連すると見て、次に式内社を中心に天諸神命・天御桙命の祭祀社を探探します。悉皆調査ではありません。

図表2 天御中主神・服部連縁ユカリの神社群

─────────────────────────────────────────────

・服部神社(磯城郡田原本町蔵堂、村屋坐彌冨都比賣神社の境内社)式内社二座 大和国城下郡鎮座)

祭神:(神社明細帳)天之御中主神、天之御鉾神 別説(磯城郡誌・大和名所旧跡案内):天御鉾命・誉田別命

由緒:当社西2km、大安寺村神来森の地に鎮座、波登里村・阿刀村の氏神だったが、廃れて、村屋坐彌冨都比賣

神社に祀らる。

・同名社は各地にあり。

・服部神社(石川県加賀市山代温泉)祭神:天羽槌雄神 相殿 菊理媛神

・加賀國式内等舊社記:波登理媛命

・加賀能登式社私考録:天御桙命

・山代志 :火御食津命

・服部神社(鳥取県鳥取市福部町海士)因幡国 法美郡鎮座、祭神:天羽槌雄命 天棚機姫命 素佐雄命

参考:古代福部には大きく三集団があり、荒坂神社を氏神とするアラサカ集団、服部神社を氏神と

するハトリ集団、海岸部のアマ(海部)集団で、夫々の地域に古墳あり。服部神社(現在砂丘上)

は元は山側の「古宮」に祀られていた。服部は律令時代に服部郷となり、現在の福部に繋が

り、海部は海士の地名に遺り、アモウと読む。 (出所) ご近所の神社訪問記

・服部神社(京都市左京区大原勝林院町) 祭神:服部大明神

・神服神社(高槻市宮之川原元町1-1)摂津国島上郡、式内社

祭神:神樋速日命、麻羅宿爾、素盞嗚尊

由緒:允恭朝(5世紀前半)に、機織りの織部を各地に多数設置し、朝廷は「服部」を置来ます。

「服部連」は諸国の織部の総領として賜姓し、祖神・「服部神」を祀ります。神服神社の地域一帯を服部

というのは、織部がこの地に設置された故です。延喜年間に「神服神社」と改称す。

合祀:明治期には、春日神社(祭神:天児屋根命、宮之川原)・稲荷神社(祭神:宇賀御魂神)、

上宮神社(祭神:服部大連公、塚脇)、若宮神社(祭神:天児屋根命、浦堂)、

神明神社(祭神:天照大神・豊受大神大蔵司)を合祀しています。

墳墓伝承:上宮神社は、かつて「連塚」古墳の上にあり、「服部連の墳墓」伝承あり。

・服部伊刀麻神社(三重県松阪市出間町、伊勢国多気郡式内社、二十五柱神社に合祀)

祭神:麻刀方命(天之御鉾神の父)

由緒:「服部麻刀方神社二座」は「神服織機殿神社」(三重県松阪市大垣内町)が論社であり、伊勢神宮125社

の一社、内宮所管社30社の第9位。

・神服織機殿神社(服部麻刀方神社)祭神:天御桙命、天八千々姫

・刀那神社(福井県越前市寺地町、越前国今立郡式内社)式内社 越前國今立郡

祭神:天御桙命

社伝:748・天平20年の創祀。服間郷奥八ヶ村の総社、総神文に、従五位・刀那神社と記された古社。

明治42年5月、社殿改築を終えた河和田村寺中の八幡神社に刀那神社および境内社である春日神社・子守

神社を合祀。その八幡神社を郷社・河和田神社と改称。

・刀那神社(福井県鯖江市上戸口町)越前國今立郡式内社

祭神:建御雷男命 伊弉册尊

由緒:創祀年代は不詳。式内社・刀那神社の論社の一つ。戸ノ口地籍の刀那坂に創建され、多くの社殿が並ぶ

大社であった。

・延元年間(1336~1339)、平泉寺僧兵の戦乱の兵火で焼失。

・天正年間(1573~1593)、参拝の便の為に現在地に遷座、

・明治41年に白山神社と三峯の神社の2社を合祀。

・刀那神社の御正体は、「キャ」「キリーク」「サ」の梵字が刻んだ石組み白山三所権現(十一面観音・

阿弥陀・聖観音)を表す

・斐伊神社(島根県雲南市木次町里方字宮崎)式内社 出雲國大原郡 斐伊神社、旧郷社

祭神:須佐之男尊 稲田比売命 伊都之尾羽張命

合殿:式内社 出雲國大原郡 同社坐斐伊波夜比古神社

祭神:樋速夜比古命 甕速日命 火炫毘古命 (樋速夜比古神社)

由緒:「出雲国風土記」にある在神祇官社「樋社」二社が、今の斐伊神社と樋速夜比古神社で、何れも

式内社。「出雲風土記抄」は当地は樋速夜比古神社の鎮座地とし、「雲陽誌」は当地は斐伊神社

の鎮座地としている。現在は、斐伊神社を主とし、相殿に樋速夜比古神社を祀る。

・孝照天皇3年4月、当社分霊は氷川神社(武蔵国一宮)に奉祀されたと云う。(氷川神社社記にあり)

・織姫神社(栃木県足利市西宮町)祭は神:天御鉾命、八千々姫命

─────────────────────────────────────────────

神社調べで、次の祭神が浮上しましたので、これを見極めるため、「天御中主神の系譜」を探します。 ・天之御中主神、天之御鉾神(天御鉾命、八千々姫命)、

・樋速日命、建御雷男命、麻羅宿爾(禰)、麻刀方命(天之御鉾神の父)

2 天御中主神の系譜

<1> 天御中主尊の系譜

「天御中主尊の系譜」は「神別系譜」の13番(111コマ)にありましたので、これを当ブログ流に配列し直し図表3を、注記は重要なのでそのまま転記し図表3Bを、夫々得ます。

<2> 「天御中主尊の系譜」の観察

「天御中主尊の系譜」について、次の観察を得ます。

1 カグツチ神話の神々が7稜威雄走命から11A経津主神が組み込まれています。

・ここに熯速日命、建御雷命の二神あり、「新撰姓氏録595・662」に対応しています。

2 これまで見てきた「2高魂命・4天底立命・5五十狭魂命」もいます。

3 「12天御鉾命」は見出します。

天御鉾命は「新撰姓氏録」でも、神社祭神でも登場し、その重要性を思わせます。

だが、「11天諸神命」は見出しません。

4 布津主神から二流が分れます。11A天苗加命からは中臣鹿島連へ、11B若布津命は矢作連へ<Ⅰ>

5 建御雷命からは三流に分れます。

・第一には、11 天足別命からの「伊豆宿祢」の流れが始まります。この流れが「服部連」を生みます。

21弥蕤足尼は服部連祖と云われ、その子・22麻羅足尼は、允恭朝に織事司総領諸国織部に

任じられ、服部連となります。

・第二には、陸奥国遠征です。建御雷命の子神一族(11A・B・C・D)はこの時期に大挙して陸奥方面に進出した

と推測します。

・11天足別命は陸奥国三式内社(磐城・鹿島神社、行方・鹿島御子神社、牡鹿・鹿島御児神社)に祀ら

れています。(参照) 図表5

・11A天苗加ナヘマス命も陸奥国へ同行し、中臣香取連祖と云われます。

遠征後、東国香取の地に定住し、中臣氏との縁が出来て、その裔は「中臣香取連」を賜姓したと読

みます。天苗加ナヘマス命は朝彦命(阿佐比古命)と云い、経津主神の御子神だと云います。

・式内社・香取伊豆乃御子神社(石巻市) 祭神:阿佐比古命(=11A天苗加命)・11B若布津命、

・式内社・老尾神社(匝瑳市生尾)祭神・阿佐比古命(経津主命の御子神)、

配祀:磐筒男命・磐筒女命・国常立命、

・11B若布津命も陸奥国にも河内国にも祀られています。陸奥国での大役を果たすと、若布津命は河内に

移り、後裔は矢作神社(河内国若江郡)に若布津命を祀り、矢作連の祖として崇敬された、と読みます。

・矢作神社(八尾市南本町6丁目6-72)

祭神:経津主命、 表筒男命・中筒男命・底筒男命・品陀別気命・八重事代主命

由緒:主祭神・経津主命の後裔・矢作連一族が早くこの地に住して朝命を受けて矢作りの業に従事

した。当事この地方は豪族物部氏が支配しており、その一族の矢作連が祖先を氏神として祭

祀した。

・延長5年編纂した延喜式神名帳に河内国若江郡に記載され式内社です。

・八尾の地名は当社から由来したと云う。 (出所) 矢作神社HPより

・11D 武椎名豆命と11E稜威引立命とは共に陸奥国にその祭祀社(式内社)があり、陸奥に関わったと推測

します。

式内社・鹿島伊都乃比気神社(曰理) 祭神:武甕槌神、11E 稜威引立命

式内社・鹿島緒名太神社(曰理) 祭神:武甕槌神、11D 武椎名豆命)

・後に、武椎名豆命の後裔・19D彦振根命は大倭高市川原に居住と伝わり、26D矢口は推古朝

に「川原直」と称していますから、河内に定住し続けたと思われます。

・第三に、陸奥遠征から引き上げた人々もあり、その人々は畿内(大倭・河内)や房総・香取に移ったと読みます。

6 建御雷命は鹿島大社の祭神で、鹿島38社ありと云う。

7 注記を見る限り、伊豆国式内社に祀られているのは10経津主神までです。陸奥国での式内社祭祀は11天足別命

から11E稜威引立命までの11代目の4人です。

・注記では建御雷命は伊豆国式内社での祭祀のみが記されています。

だが、陸奥国式内社を調べると、多くの建御雷命の祭祀を陸奥に見出します。一例を挙げます。

・鹿島緒名太神社(宮城県亘理郡亘理町)亘理郡延喜式式内社四座の一座 祭神:武甕槌神

由緒:鹿島緒名太神社・鹿島天足和気神社:武甕槌神の御子神・緒名太神説あり。

・鹿島緒名太神社は鹿島天足和気神社と共に「日本三代実録」に記載されている「陸奥国に鎮座

する鹿島大神苗裔神を祀る38社」内、曰理郡鎮座の二座とされている。

社伝:景行天皇41年8月6日に勅命により建立され、往古は小山地区一円が神領地だった。

天正時代の戦乱で神領地が廃れた。明治5年に村社に列した。

それは建御雷命をトップとする大遠征が常陸から陸奥に至るまで行われ、建御雷命(鹿島神)が常陸から陸奥にか

けて祀られたからです。これは次のブログ文とも関係します。

参照:天香香背男命 ー尾張から東国に先行するも、鹿島神に屈するー2020年10月07日

天香香背男命 ー尾張から東国へ先行し鹿島神に屈するー2 2020年10月09日

8 この神社祭祀は建御雷命一族は伊豆から常陸を経て陸奥に向かった姿を推測させます。(後述あり)

9 「服部連」は、難波高津宮御宇の人と添え書きされている21弥蕤足尼を祖とし、その子・22麻羅足尼は、允恭朝

に織事司となり諸国の織部を総領したので、服部連を名乗ったと伝わります。

ここで、漸く「新撰姓氏録595・662」の「服部連」を確認が出来たわけです。

追加:1上代譜は、例によって、信用できない、と見ます。

高魂命から厳秀魂命までを入れたことにより系譜は長くなりますが、残念ながら、幾つかの点で「新撰姓氏録」

と合いません。

・五十狭魂命は神魂命系、角凝魂命の男子です。

・新撰姓氏録:591摂津国神別天神 委文連 角凝魂命男伊佐布魂命之後也

593摂津国神別天神 額田部宿祢 角凝魂命男五十狭経魂命之後也

・天底立命は神魂命系で、天底立命の孫が天日別命、その後裔が伊勢朝臣だとされています。

・新撰姓氏録:397左京神別天神 伊勢朝臣 天底立命孫天日別命之後也

2 稜威雄走命から10建御雷命・10A 経津主神までカグツチ神話神を組み込んでいます。

3 第10~11代は鹿島神・香取神一族として陸奥征行を果たします。

<3> 伊豆宿祢系図との対照

図表3「天御中主神の系譜」を図表5「伊豆宿祢系図」(ウイキペディア)と比較対照しておきます。

何れ、「伊豆国・伊豆国造・三宅島・三嶋大社・事代主命」をレビューする時、「伊豆宿祢」にも話が及ぶ筈ですが、今は、対照結果で満足します。

3 鹿島神

陸奥国の解けない謎は多いです。 このカグツチ二神の陸奥征は取り分け謎が多いです。

崇神朝の天孫神や景行朝の日本武尊の東行は、伝承(紀記や風土記)がありますが、鹿島神の伝承は古史料に遺っていないようです。神社伝承や系譜注記の総合によりその陸奥までの征行を推定するのみです。

何れ、「系譜・神社伝承」を大伴氏、中臣・藤原氏、物部氏、天孫神族について、総合的にまとめる時が来るでしょう。今暫くは、個別氏族の動向調べだけで、我慢します。

<1> 陸奥の鹿島神

かくて、カグツチ神話神(武甕槌命・経津主神)はその子神達を率いて陸奥国に遠征し、後に、鹿島神・香取神として祀られたのです。

引用:香取伊豆乃御子神社由緒

往古、東夷の征伐と辺土開拓の為、鹿島・香取の両神宮祖神の御子神が共に命を受けて海路奥州へ向かわれ、

二柱の乗られた船は石巻の沿岸に到着・停泊して錨を操作した際、石を巻上げたことから、石巻という地名と

なったという伝承が残っている。

・開拓に偉大な功績を残された地方開発の祖神として、香取神宮の御祭神・経津主神の御子神・阿佐比古命は

この社に、鹿島神宮の御祭神・武甕槌命の御子神・鹿嶋天足別命は石巻市日和が丘の鹿島御児神社に祀られた

<2> 鹿島神の陸奥征行の時期

<2-1> 実年代の推定

「系譜にある人がどの天皇の御宇の人だったか」の記述に従い、実年代を推定します。

先ず、基本データは図表3&3Bから次の如くです。、

1 伊波別命(布都努志命14世孫)は、河内国古市郡社本に住み、垂仁39年10月、神矢作連を定賜した。

2 矢口(26D)は、推古朝に川原直を賜姓しました。

3 葉川命(20D)は、神功皇后の新羅征に供奉した由です。

4 若多祁命(20)は、神功皇后御宇に伊豆国造を定賜

5 麻羅足尼(22)は、允恭天皇御宇に織事司・総領諸国織部となり、因って服部連と号したと云います。

ここに出てくる天皇期の実年代は次の如く見ます。

・崇神朝(4世紀初頭)・垂仁朝(4世紀前半)・神功皇后期(4世紀後半)・允恭朝(5世紀中葉)・推古朝(7世紀初頭)

世代重ねに伴う経過時間については、当ブログは「6世孫百年」説を基本として「5世孫百年説」までを許し、「4世孫百年説」には疑義を呈しています。

試算例:22代は「6世孫百年」説では370年、「五世孫百年説」では440年、「4世孫百年説」では550年と見ます

から、 答:天御中主神は允恭朝から370~440年前の紀元0年前後の神人です。

試算:建御雷命の時代は何時か。

1 建御雷命は麻羅足尼より12代(200年)前。それは450-200=西暦250年

2 建御雷命は矢口より16代(270年)前。 それは610ー270=西暦340年

3 建御雷命は葉川命より10代(170年)前。 それは370ー170=西暦200年

4 経津主神は伊波別命より14代(230年)前。 それは330-230=西暦100年

答:建御雷命・経津主神の時代(890÷4=225年)は3世紀前半と見ます。

注 バラツキが大きいので正確ではありません。矢口の推算は元データを含めて誤差を多く含むか。

<2-2> 鹿島神の陸奥征行の時期

鹿島神軍(建御雷命・経津主神)の陸奥征行の時期は、3世紀前半との答を上に得ました。

今の段階では、これに対応する考古学的証拠をお見せできませんが、間接的にはお見せ出来そうです。

常陸国の弥生期の方形周溝墓と前期古墳の分布を比較した図表6により常陸を考察して、常陸の北に所在する陸奥を推測するのです。

図表6のAB二図の比較観察します。

1 図Aを見ると、

・ア:涸沼湖のやや上方北岸に前方後方墳が築かれています。

・イ:那珂川中流域の弥生方形墓域からは前期古墳が登場しています。

・ウ:利根川流入の鬼怒川・小貝川の沿岸域にも前期古墳が顕れています。(図A左の二川)

・エ:霞ヶ浦・桜川・恋瀬川の沿岸域は弥生方形墓に続いて前期古墳が築かれ、見かけ上

は断絶がない。

・オ:久慈川中流域にも前期古墳が顕れています。

2 図Bの右下は空白です。その意味は弥生期の方形周溝墓は築かれていないことです。

・図Aと図Bの最大の変化は右下部に前期古墳が出現した点です。

3 多分、この地域は、弥生晩期には、有力氏族はいなかったが、古墳前期の早期(弥生終期)に誰

かが住み始め、拠点化したのです。

この地域は、現在、鹿嶋市・鉾田市・行方市・潮来市・神栖市から成ります。

特に、鹿嶋市には、現在、鹿島神宮があるものの、この当時にはなく、古墳前期になって、

漸く古墳が築かれ始めるのです。

この鹿島神の本拠地の出現時期イコール鹿島神軍の陸奥征行の時期とすると、それは、弥生晩期

(3世紀前半から中葉)と見て良いと思われます。

・古墳前期は3世紀中葉~4世紀初頭とすると、古墳前期の早期とも云えましょうか。

思い起こせば、天香香背男命は、東海地方に拠点を開いた後、東国に移動し、常陸・久慈国を開きます。だが、経津主神・武甕槌神の二神が建葉槌命に服従交渉をさせて、天香香背男命は冥界に去ったのでした。

人々は天香香背男命を星神として星宮神社に祀りますが、その変貌も避けられず、でした。

参照:天香香背男命ー尾張から東国に先行するも、鹿島神に屈するー2020年10月07日

天香香背男命ー栃木・星宮神社の謎ー 2020年10月21日

結論:熯之速日命と武甕槌神の調べが、天御中主神の系譜を経て、遂に鹿島神に行き着き、

鹿島神の陸奥国遠征で話を終えることになりました。

系譜が概ね正しい事が話の前提になります。