・・・ほ~らね!

やっと世の中が気付きだした。

導入当初からジョニーは批判してたよね。

「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)

ジョニーが生徒だったら学校行かないし。

時代がジョニーに追いついたかな。

現在、学校現場で「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)って旗が振られているは知ってるよね。

文科省肝入りの理念。

子どもが楽しそうで、キラキラしてて、最高に魅力的!

でもな、あの理念こそが、教育現場をぶっ壊し、子どもの未来を奪っている、「ゆとり教育」の亡霊なんだよ。

「楽しい勉強」という名の暴力!

まず、事実から。

ここ数年で、不安症や精神疾患による不登校が激増している。

不登校の理由が「いじめ」じゃなくて「ストレス」に変わったんよ。

「主体的・対話的で深い学び」って教育が構造的に生徒を追い込んでいる証拠だと思うよ。

原因は?

それは、「子どもは勉強を楽しまないといけない」という甘ったるい理想が、基礎的で地道な学習活動をぶち壊したからだ。

「対話」「発表」「協働」が目的化したアクティブ・ラーニング型授業は、常に教師の指示で「調べる」「話し合う」「振り返る」を強制する。

これが、「指導と評価の一体化」と合体すると、教室は毎時間、毎秒、気を抜くことのできない「地獄のオーディション会場」に変わる。

知識の土台がないまま、いきなり「自分の意見を述べろ」「質問に答えろ」とクラスで晒される。

特に、思考がゆっくりな子や、境界知能の子にとって、この強制参加は、認知的な弱点を級友に晒すしかない。

結果、子どもたちは、認知的な困難と、級友の前での失敗への恐怖、つまり社会的評価不安に潰される。

彼らが教室から逃避するのは、最も合理的な自己防衛なんだよね。

不登校の子が「引け目(劣等感)」を感じるのは、理念の設計ミスによる失敗を、自分の「コミュニケーション不足」として内面化させられたからに他ならない。

繰り返される「知識軽視」の罪だよね。

なぜ、こんな馬鹿げたことが起きる?

それは、ゆとり教育とまったく同じ過ちを繰り返しているから。

ゆとり教育は、「詰め込みは悪だ」と叫び、知識という土台を大幅に削って、代わりに「生きる力」という応用能力を育てようとして失敗した。

極端なんだよ!!

今のアクティブ・ラーニング型教育も同じ。

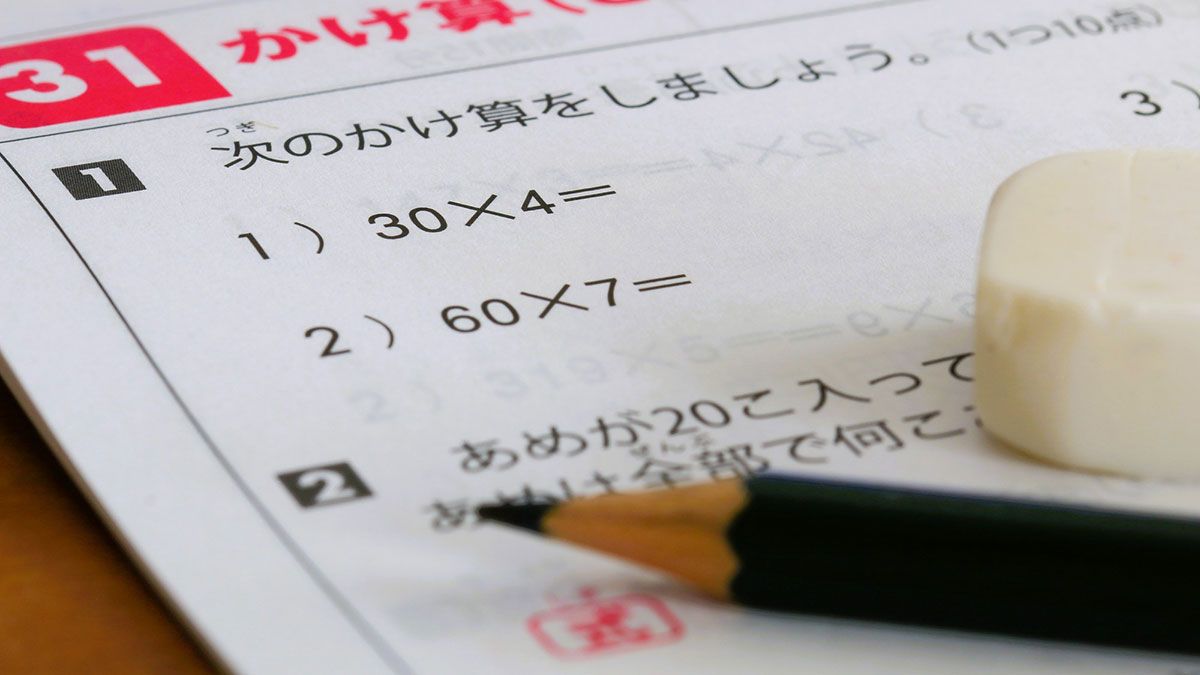

地味な「読み書き計算」といった基礎学習を、「楽しくない」「時代遅れ」と軽視する。

でもな、この「読み書き計算」こそが、脳の実行機能を鍛え、高度な思考に必要な認知インフラを作る、最も重要な作業なんだよ。

知識の土台がないのに、コミュニケーション能力という家を建てようとする。

これが、ゆとり教育もアクティブ・ラーニングも犯した、教育哲学的な順序性の倒錯。

子どもたちは、内省の時間、つまり授業中に「ボーッとしたり、考え込んだりする時間」を奪われ、情報を統合する機会を失った。

これじゃ、深い学びなんて永久に実現しない。

教育界は、「知識軽視」の罪から、まるで学習しないんだよ。

ホントお馬鹿だよな。

じゃあ、本当の教育は?どこを目指せばいい?

答えは、新しいハイテク教育でも、派手なコンピテンシーでもない。

伝統的な日本の寺子屋だ。

寺子屋に、強制的な「楽しさ」なんてなかった。

昔の人が伝統的に知っていたのは、極めて合理的で、極めて力強い「学びの順序」だった。

それは、知識→思考(内省)→対話(応用)。

子どもたちは、まず師から教わった知識や文字を、静かに、徹底的に反復し、書き写す。

地道だが、脳に知識という揺るぎない土台を定着させる。

そして、その強固な知識の土台を持った上で、初めて他者と対話し、意見を交わす。

対話は目的じゃない。←これ重要!

知識を活用し、思考を深めるための、発展的な手段だよ。

寺子屋は、焦って「表現しろ」なんて要求しなかった。

知識の定着こそが、真の思考と、内側から湧き出る本物の主体性を生むことを知っていた。

我々が回帰すべきは、この伝統の合理性だ。

「楽しさ」という薄っぺらな幻想を捨て、読み書き計算という土台を再構築し、静かに学び、失敗が許される学びの自由を取り戻すこと。

伝統的な日本の寺子屋こそ、未来の教育環境の理想形だよ。

基礎学習の回帰。

早速、生成AI「Gemini」(ジェミーくん)にレポートにしてもらった。

現代教育理念に対する専門的批判報告書:基礎学力の倒錯が招く認知的病理

I. 序論:理念の欠陥が招いた現代教育の病理

1.1. 問題の定義:現場の努力と理念の構造的欠陥の分離

現代の教育が直面する諸問題、特に不登校生徒数の増加や学級運営の困難は、しばしば教育現場の努力不足や教員の資質の問題、あるいは生徒側の意欲の低下に帰せられがちである。しかし、本報告書は、こうした表層的な議論を一歩進め、問題の根源が文部科学省が推進する現行の教育理念、特に「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)の哲学的・認知的前提そのものに内在する構造的欠陥にあることを論証する。現場の教師がどれほど献身的に指導にあたろうとも、その前提となる理念が倒錯しているならば、教育病理の発生は必然となる。

批判の核心は、古来より人類の教育の基盤とされてきた「読み書き計算」(RWA: Reading, Writing, Arithmetic)という基礎学力の絶対的優位性を軽視し、その上に成り立つべき応用能力、すなわちコミュニケーション能力や協働性を時期尚早に、かつ強制的に求める教育設計の順序性の誤りにある。教育の病理は、この学習順序の倒錯によって生み出された、生徒の認知構造と精神衛生に対する過度な負荷の結果として捉えることができる。

この構造的欠陥の深刻さは、不登校生徒に関する統計的実態からも裏付けられる。近年、不登校の主たる理由が、かつての「いじめ」などの集団的な人間関係の軋轢から、「ストレス」へと変化している事実が確認されている。これは、学校環境が、外部からの対人関係による圧力ではなく、生徒の内面的な認知負荷と社会的評価圧力を恒常的に生み出す装置となっていることを示唆する。不登校経験者の76.6%が「引け目(劣等感)」を感じているという統計は、この制度的失敗が、生徒の「努力不足」という自己責任論として内面化させられている深刻な状況を浮き彫りにするものである。

1.2. 報告書の哲学的前提:知識基盤の絶対的優位性

教育における基礎学力、特に読み書き計算は、単なる特定の技能の習得ではなく、あらゆる知的活動のインフラストラクチャとして機能する。この知識基盤の構築こそが、その後の応用能力、すなわち「対話」や「問題解決」の健全な出発点となる。

「主体的・対話的で深い学び」という理念は、もし全ての学習者が強固な知識基盤(高度なスキーマ)を持っているならば、有効に機能する学習形態である。しかし、基礎知識の習得に十分な時間とリソースを割かず、いきなり生徒に「主体的なアウトプット」や「対話」を求めるとき、生徒が依拠するのは知識ではなく、その場しのぎの形式的な応答や、感情的な迎合に過ぎなくなる。このような知識の空洞化を前提とした「対話」は、真の「深い学び」ではなく、認知的な浅さを隠蔽するための形式的なパフォーマンスに堕する。

この報告書は、教育政策の根幹にあるこの知識と能力の順序性の誤りを、認知科学的な知見を援用しつつ徹底的に批判し、基礎学力(RWA)への回帰こそが、現代の教育病理を克服するための必須条件であることを主張する。

II. 基礎学力の絶対的優位性:認知科学的必然性の論証

現代教育理念に対する批判の論拠は、哲学的な側面に留まらない。人間の認知プロセス、特に情報処理の効率性と複雑な思考の基盤に関する脳科学的知見は、「読み書き計算」の軽視がいかに致命的な教育設計上の誤りであるかを明確に示している。

2.1. 「読み書き計算」の脳科学的役割:認知インフラの構築

読み書き計算、とりわけ簡単な計算の訓練は、単なる学校科目の習得に留まらず、脳全体の機能を、特に前頭前野(Prefrontal Cortex: PFC)を中心に活性化させることが脳科学によって証明されている。前頭前野は、実行機能(Executive Function)と呼ばれる、人間が高度な目標志向的な行動を遂行するために必要な認知能力群を司る中枢である。実行機能には、ワーキングメモリ(情報を一時的に保持・操作する能力)、抑制機能(衝動や不要な情報を制御する能力)、計画立案能力が含まれる。

RWAの訓練を通じて前頭前野の機能が強化されることは、これらの実行機能の「物理的な容量」と「効率」が増大することを意味する。つまり、基礎訓練は、複雑な「対話」や「問題解決」といった応用能力を発揮するために不可欠な、認知インフラストラクチャそのものを鍛える行為に他ならない。

基礎学力の徹底的な訓練による効果は、情報処理の自動化にも現れる。RWAが十分に習熟されると、それに関連する処理は意識的な認知資源をほとんど消費せずに実行されるようになる。これにより、生徒は認知資源に余裕を持つことができ、その余裕を複雑な課題、例えばグループでの抽象的な概念の議論や、新しい視点からの問題解決に振り向けることが可能になる。基礎がない状態で応用を求めると、生徒は計算や文章理解といった低レベルの処理に認知資源を費やし尽くしてしまい、本来の課題である「深い思考」や「対話」のための認知資源が確保できなくなる。この認知資源の枯渇こそが、次章で論じる認知的ストレスの直接的な原因となる。

2.2. スキーマ理論に基づく知識と理解の連関性の解明

認知心理学におけるスキーマ理論は、なぜ基礎知識が「深い学び」に不可欠であるかを明確に説明する。スキーマとは、外部からの情報を整理し、理解し、迅速かつ効率的な判断を下すための心の中のパターンや構造を指す。私たちの経験や学習を通じて形成されるスキーマは、物事を理解するための基盤となり、特定の状況に直面した際の予測や期待、行動の指針を提供する。

真の「深い学び」とは、個別の知識をバラバラに記憶することではなく、これらの知識を関連付け、抽象化し、体系的に整理された強固なスキーマを構築するプロセスに他ならない。知識基盤が強固であればあるほど、生徒は新しい情報を取り込んだ際に、それを既存のスキーマに効率的に統合し、迅速な文脈化や一般化を行うことができる。

現代教育が基礎知識の習得を軽視し、いきなり「対話的」なアウトプットを要求する問題は、このスキーマ形成の順序を無視している点にある。基礎的な知識(低レベルスキーマ)が未形成の段階で、特定の「社会スキーマ」(例:グループディスカッションの進め方)や「イベントスキーマ」(例:発表会の形式)といった形式的な手続きを学んでも、それは本質的な理解を伴わない模倣に留まる。生徒は、確固たる知識構造を持たないため、真の批判的思考や創造的な洞察を生み出すことができず、ただ形式的な発表をこなすことに終始せざるを得ない。

真の対話とは、参加者全員が、確固たる知識に基づくスキーマを前提とし、客観的な事実や論理構造を用いて互いのスキーマを照合・修正していく知的営為である。基礎学力というスキーマの土台がなければ、対話は知識の交換ではなく、感情的な同調や多数派への迎合へと容易に傾倒してしまう。

ここで、知識基盤型教育とコンピテンシー重視教育の、認知科学的な基盤の違いを明確にする。

教育理念比較:知識基盤教育(RWA)とコンピテンシー重視教育(現代)の認知科学的比較分析

| 比較項目 | 知識基盤教育(読み書き計算重視) | コンピテンシー重視教育(現代理念批判対象) |

| 教育の目標 | 確固たる知識構造の構築、普遍的な知の継承。 | 実社会で通用する能力、コミュニケーション能力、態度。 |

| 重視される能力 |

前頭前野の実行機能、ワーキングメモリ、論理的思考力 2。 |

主体性、協調性、表現力、対話力。 |

| 認知科学的基盤 |

スキーマの形成、認知資源の効率化 3。 |

スキーマ形成以前の応用を求めることによる認知負荷の増大。 |

| 生じるアウトプット | 抽象化能力を伴う本質的な理解。 | 形式的な発表・模倣に基づく浅い理解。 |

III. 理念の倒錯:コンピテンシー重視教育の哲学的・政策的誤謬

現代教育が基礎学力の軽視に傾倒した背景には、知識そのものの価値を相対化する哲学的傾向と、国際的な能力主義的潮流への過剰な反応という、二重の誤謬が存在する。

3.1. 知識相対主義と教育のポストモダン化

現代の教育政策の一部は、「知識は陳腐化する」という神話、すなわち知識を静的な情報に過ぎないと捉える知識相対主義的な見解に深く影響されている。この見解は、特定の知識を習得することよりも、汎用的な「技能」や「態度」(コンピテンシー)を重視する方向へと教育の焦点を移させた。

しかし、この前提には重大な哲学的誤謬がある。確かに個別の事実は古くなるかもしれないが、RWAが形成する論理構造や、科学・歴史における普遍的な原理といった基礎知識は、時代を超えて知的活動の土台であり続ける。知識の習得を軽視し、代わりに「いかに学ぶか」という方法論や「いかに伝えるか」という技術論に偏重することは、普遍的な知の継承を放棄し、教育をポストモダン的な技能訓練へと矮小化させる。

政策的な側面から見ると、文部科学省が国際的な学習到達度調査(PISA)の結果や、グローバルな労働市場が要求するとされる「21世紀型スキル」に過敏に反応し、知識の土台を固めるプロセスを短縮し、性急に応用能力の育成へと舵を切った経緯が批判的に検証されるべきである。この政策的判断は、知識基盤という認知科学的な必然性を無視した結果であり、教育の基礎を掘り崩す行為に他ならない。

3.2. 「対話」と「協働」の強制がもたらす知識の空洞化

知識の定着が不十分な段階、すなわち生徒の認知スキーマが脆弱な状態で、「対話」や「協同学習」を強制することは、教育的効果を著しく損ない、むしろ逆効果をもたらす。

まず、生徒はアウトプット(発表準備や対話)にエネルギーと時間を注ぐあまり、インプット(知識の習得、黙読、内省)の時間を削らざるを得なくなる。インプット不足は、さらなる知識スキーマの脆弱化を招き、次回の「深い学び」の質を低下させるという悪循環を生み出す。

次に、対話の質の低下の問題がある。基礎知識の共有がない場での対話は、客観的なデータや論理的根拠に基づく批判的思考の応酬とはなり得ない。知識の基盤が脆弱な生徒たちは、自身の意見を論理的に構築する代わりに、グループ内の権威的な意見や多数派の雰囲気に流されやすくなる。結果として、求められる「対話」は、真の知識深化のための議論ではなく、グループの和を乱さないための形式的な迎合の儀式と化してしまう。

コミュニケーション能力は、基礎知識(RWA)という強固な土台の上にのみ、健全かつ本質的な意味で構築される応用能力である。基礎学力のない状態で、表現力や対話力といった高度な能力を要求することは、認知科学的な観点から見ても、教育哲学的な観点から見ても、砂上の楼閣を築こうとする行為に等しい。この倒錯した理念は、生徒の学びを深めるどころか、知識の空洞化と、それに伴う認知的なストレスの増大を必然的に招くのである。

IV. 現代教育の病理:不安、不登校、精神疾患の構造的起源

現代の教育理念が、基礎学力の軽視を通じていかに生徒の精神衛生を深刻に脅かしているかは、不登校の統計的実態と心理的メカニズムの分析から明らかになる。

4.1. 基礎学力不足と認知的ストレスの連関

基礎学力の軽視は、生徒の認知構造を脆弱化させ、学習活動そのものを極度のストレス源に変貌させる。前頭前野の機能が未熟であったり、知識スキーマが不十分であったりする生徒は、現行指導要領が要求する複雑な思考、分析、および公的な発表タスクに対し、異常なまでの認知負荷(Cognitive Load)を感じる。

複雑な課題に直面した際、十分なスキーマがあれば、関連知識の検索や情報整理を効率的に行えるが、スキーマが脆弱な場合、生徒は常にゼロから情報を組み立てる必要に迫られる。これは、脳を常にフルパワー、あるいは過剰な状態で稼働させなければならないことを意味し、持続的な「脅威的ストレス」(Distress)となる。

不登校の理由が「いじめ」から「ストレス」へと変化した背景には、この教育理念が構造的に生み出す認知的ストレスが深く関与していると結論づけられる。生徒は、対人関係の軋轢から逃避するのではなく、自らの認知能力を超えた無理な学習要求から逃避するために、学校を拒否せざるを得なくなっているのである。

4.2. 発表活動の強制と社会的評価不安(不安症の発症)

「主体的・対話的で深い学び」の実現を謳う現代教育は、協同学習や発表活動を事実上義務化する傾向にある。しかし、この公開の場でのアウトプットの強制は、内向的な学習特性を持つ生徒や、基礎知識の不足によって十分な準備ができていないと感じる生徒に対し、極めて高い心理的ハードルを課す。

知識の備えがないまま発表を強いられる環境は、生徒に「公開の場での失敗」や「他者からの批判」に対する深刻な恐怖、すなわち社会的評価不安 (Social Evaluation Anxiety) をもたらす。繰り返しこのようなプレッシャーに晒され、期待されるパフォーマンス水準に到達できない経験を重ねることは、発表恐怖症や不安症の発症に直結する。

この問題の根深さは、単なる発表が嫌という感情に留まらない。生徒は、学習理念の誤謬によって構造的に失敗するように仕向けられているにもかかわらず、その失敗を「コミュニケーション能力の欠如」「主体性の不足」といった個人の性格的欠陥として教師や周囲から評価され、自己の内で内面化させられる。

不登校経験者の76.6%が「引け目(劣等感)」を感じるというデータは、この構造的な内面化のプロセスを強く示唆する。生徒は、制度の設計ミス(基礎を無視した応用能力の強制)の犠牲者であるにもかかわらず、その失敗を自己責任として受け入れざるを得ず、深刻な自己効力感の喪失と深い自尊心へのダメージを負う。この「引け目」の感情こそ、理念の倒錯が生み出した最も深刻な教育病理の一つである。

現代教育の病理:認知基盤と精神衛生の連関

| 基礎学力(スキーマ)レベル | 現代教育の要求(例:発表、協働) | 認知的・心理的反応 | 結果としての病理 |

|

強固(高スキーマ) |

困難な課題への挑戦、深い議論。 | 挑戦的ストレス(Eustress)、知的好奇心。 | 成長、自己効力感の獲得。 |

| 脆弱(低スキーマ) | 困難な課題への挑戦、深い議論。 | 脅威的ストレス(Distress)、過大な認知負荷。 |

不登校(ストレス起因)、不安症。 |

| 評価への反応 | 成果が伴うため肯定的評価を獲得。 | 成果が伴わず、否定的評価を恐れる。 |

「引け目」の感情による自己否定。 |

V. 結論と教育理念の再構築に向けた提言

5.1. 批判の総括:知識基盤型教育への回帰

本報告書による分析は、現代教育が犯した最大の間違いが、知識と技能の教授順序の倒錯であったことを明確に示している。基礎学力、すなわち「読み書き計算」は、応用能力、コミュニケーション、そして健全な精神衛生の全てを支える認知インフラストラクチャであり、その徹底的な習熟なくして、真に「主体的・対話的で深い学び」が実現することはない。

理念そのものの問題によって引き起こされる認知的ストレスと社会的評価不安こそが、不登校増加の主因であると結論づけられる。問題は現場の努力不足ではなく、理念の前提が破綻している点にある。この順序性の誤りを是正する限り、生徒の精神的負荷は軽減されず、教育病理の連鎖は続くことになる。

5.2. 提言:基礎学力(RWA)に時間的・予算的資源を集中させる具体策

教育理念の再構築の第一歩は、基礎学力の絶対的優位性を再認識し、教育課程における時間的・予算的資源の配分を抜本的に見直すことである。

-

教育課程の再編成: 特に義務教育段階、すなわち中学段階までの教育課程は、まず徹底的なRWAの習熟と、それに基づく強固な知識スキーマの構築に特化すべきである。知識のインプットと構造化に十分な時間を割くことで、生徒の認知資源を安定させ、応用学習への準備を整える必要がある。

-

RWAの再定義と評価: 読み書き計算は、単なる暗記やドリルとしてではなく、認知科学的根拠に基づく前頭前野の機能強化、すなわち脳の基礎トレーニングとして、その教育的価値が再評価されるべきである。基礎学力の評価は、応用能力の前提として、厳格かつ系統的に行われる必要がある。

5.3. 提言:児童生徒の多様な認知特性と発表活動の「自由化」

「主体的・対話的」な活動がもたらす社会的評価不安を軽減するためには、アウトプットの強制を排除し、多様な学習スタイルを許容する教育環境を整備しなければならない。

-

発表活動の非強制化: 協同学習や発表活動は、「すべての生徒に強いるべき義務」ではなく、「基礎知識を十分に固めた生徒が、自らの意思で選択可能な発展的・応用的学習形態」として位置づけ直すべきである。発表はあくまで知識共有の一形式であり、知識習得そのものの代替とはなり得ない。

-

内向的学習の価値の再認識: 黙読、内省、ノート作成による深い思考といった、内向的な認知特性に基づく学習スタイルに対し、正当な評価を与えるべきである。強制的な対話が苦手な生徒が、静かな環境で知識を深く掘り下げる活動を教育評価の俎上に乗せることは、生徒の精神衛生を守る上で極めて重要である。

結論として、現場の努力を求める前に、教育理念の土台を正し、知識の基盤と応用能力の順序を回復することこそが、生徒の認知的成長を促し、彼らを構造的なストレスと精神疾患の脅威から解放するための唯一の道である。