【引用】

”捜査関係者などによると、8月31日午後4時50分ごろ、男が「浴室内で男児が呼吸をしていない」と自ら119番。男児は心肺停止の状態で倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。男は「いたずらで風呂場にいた男児を驚かせようと思い、水温を60度まで上げた」などと説明。外出中の母親に電話で促され、119番したという。”

”捜査関係者などによると、8月31日午後4時50分ごろ、男が「浴室内で男児が呼吸をしていない」と自ら119番。男児は心肺停止の状態で倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。男は「いたずらで風呂場にいた男児を驚かせようと思い、水温を60度まで上げた」などと説明。外出中の母親に電話で促され、119番したという。”

【引用】

”生理痛で痛み止めの薬を飲んでいる人は、少し注意が必要です。生理痛の痛み止めと、ワクチンの副反応に対して有効な解熱鎮痛剤は同じような成分の薬です。したがって、生理中にワクチンを接種した場合、生理痛の痛み止めに加えて解熱鎮痛剤を飲んでしまうと、決められた服用量の倍の量を飲んでしまうことになるかもしれません。”

”生理痛で痛み止めの薬を飲んでいる人は、少し注意が必要です。生理痛の痛み止めと、ワクチンの副反応に対して有効な解熱鎮痛剤は同じような成分の薬です。したがって、生理中にワクチンを接種した場合、生理痛の痛み止めに加えて解熱鎮痛剤を飲んでしまうと、決められた服用量の倍の量を飲んでしまうことになるかもしれません。”

【コメント】

怒りしかないですね。

怒りしかないですね。

【引用】

”追加接種を繰り返すと免疫が疲労する

一方で別の専門家たちは、ブースター接種を正当化できるほど明白な2次感染の抑制効果を示すデータは存在しないとして、上述のような前提には疑問を呈している。

若い人々を対象にブースター接種を行う場合、当局は3回目の接種で得られる限定的なメリットと、血栓や心臓障害といった副反応のリスクとの間でバランスを取らなければならない、と専門家らは言う。さらに前出のペッパー氏によれば、体内の防御機構に繰り返し刺激を与えると「免疫疲労」と呼ばれる現象を引き起こすおそれもある。

「何度も免疫反応を増加させようとすることには、明らかに何らかのリスクが存在する」とペッパー氏は話す。「仮に6カ月ごとに追加接種するサイクルに入り込めば、私たちにマイナスに作用する可能性がある」。”

”追加接種を繰り返すと免疫が疲労する

一方で別の専門家たちは、ブースター接種を正当化できるほど明白な2次感染の抑制効果を示すデータは存在しないとして、上述のような前提には疑問を呈している。

若い人々を対象にブースター接種を行う場合、当局は3回目の接種で得られる限定的なメリットと、血栓や心臓障害といった副反応のリスクとの間でバランスを取らなければならない、と専門家らは言う。さらに前出のペッパー氏によれば、体内の防御機構に繰り返し刺激を与えると「免疫疲労」と呼ばれる現象を引き起こすおそれもある。

「何度も免疫反応を増加させようとすることには、明らかに何らかのリスクが存在する」とペッパー氏は話す。「仮に6カ月ごとに追加接種するサイクルに入り込めば、私たちにマイナスに作用する可能性がある」。”

【引用】

”10月末以降に規制緩和すれば感染者増の時期と一致

逆に、現在、議論されているように、10月末以降になって規制緩和に着手すれば、季節要因による感染者増の時期と一致するため、規制緩和の弊害が過剰評価されることになりかねない。飲食店をめぐる規制など、場違いな議論が横行するだろう。

悲しいかな、日本政府や専門家は、コロナ流行の季節性について沈黙を続けている。そして、飲食店やデパ地下を批判し、人流抑制を求め、「勝負の2週間」などの精神論を振りかざしている。G7で感染者数の最も少ない日本が、唯一、緊急事態宣言を続けている。

これでは、いつまで経っても、ウィズ・コロナなど実現しない。このような非科学的な対応は、国民に莫大な負担を課し、国家に甚大なダメージを与える。日本のコロナ対策は、科学的に合理的に見直さねばならない。”

”10月末以降に規制緩和すれば感染者増の時期と一致

逆に、現在、議論されているように、10月末以降になって規制緩和に着手すれば、季節要因による感染者増の時期と一致するため、規制緩和の弊害が過剰評価されることになりかねない。飲食店をめぐる規制など、場違いな議論が横行するだろう。

悲しいかな、日本政府や専門家は、コロナ流行の季節性について沈黙を続けている。そして、飲食店やデパ地下を批判し、人流抑制を求め、「勝負の2週間」などの精神論を振りかざしている。G7で感染者数の最も少ない日本が、唯一、緊急事態宣言を続けている。

これでは、いつまで経っても、ウィズ・コロナなど実現しない。このような非科学的な対応は、国民に莫大な負担を課し、国家に甚大なダメージを与える。日本のコロナ対策は、科学的に合理的に見直さねばならない。”

【コメント】

日本は最初に完璧に描いた計画が崩れても、

必死になって、それを求め続ける。

大東亜戦争がそのいい例でしょう。

今回も相も変わらず同じ轍を踏んでいる。

この日本のメンタリティを変えなければ、

同じ悲劇を未来永劫続ける歴史しか残らない。

日本は最初に完璧に描いた計画が崩れても、

必死になって、それを求め続ける。

大東亜戦争がそのいい例でしょう。

今回も相も変わらず同じ轍を踏んでいる。

この日本のメンタリティを変えなければ、

同じ悲劇を未来永劫続ける歴史しか残らない。

【引用】

”親を信頼しているからこそ愚痴を言う

一方で、こちらから何も聞かなくても、子どもが「学校、ダルい」などと愚痴を言うこともあると思います。結論から言いますと、そういうときは「そうだよね、ダルいよね」とだけ答えればいいと思います。

子どもは、自分の気持ちを整理したくて言っているだけです。子どもの言葉を繰り返すなどして、共感してあげてください。家事をしながら、話半分で聞いていいと思います。

そのとき、気をつけておきたいことがあります。それは、保護者自身の学生時代の成功談を引き合いに出さないこと。「私はこうして乗り越えたよ!」といった、いわば武勇伝ですね。

子どもが聞きたいのは、「学校ってつらいよね」という共感する言葉です。大人が「私も行きたくないとき、あったよ」と言うと、「そうなんだ、自分だけじゃないんだ」と気持ちに整理がついて、学校に行くものです。

いろいろアドバイスをしたくなると思うのですが、最低限にしておきましょう。大人でも、愚痴を言ったときに、やたらとアドバイスされてしまって「話を聞いてもらうだけでよかったんだけど……」ということ、ありますよね。その心理と同じです。”

”親を信頼しているからこそ愚痴を言う

一方で、こちらから何も聞かなくても、子どもが「学校、ダルい」などと愚痴を言うこともあると思います。結論から言いますと、そういうときは「そうだよね、ダルいよね」とだけ答えればいいと思います。

子どもは、自分の気持ちを整理したくて言っているだけです。子どもの言葉を繰り返すなどして、共感してあげてください。家事をしながら、話半分で聞いていいと思います。

そのとき、気をつけておきたいことがあります。それは、保護者自身の学生時代の成功談を引き合いに出さないこと。「私はこうして乗り越えたよ!」といった、いわば武勇伝ですね。

子どもが聞きたいのは、「学校ってつらいよね」という共感する言葉です。大人が「私も行きたくないとき、あったよ」と言うと、「そうなんだ、自分だけじゃないんだ」と気持ちに整理がついて、学校に行くものです。

いろいろアドバイスをしたくなると思うのですが、最低限にしておきましょう。大人でも、愚痴を言ったときに、やたらとアドバイスされてしまって「話を聞いてもらうだけでよかったんだけど……」ということ、ありますよね。その心理と同じです。”

【コメント】

「武勇伝」人間がうざいんですね!!

「武勇伝」人間がうざいんですね!!

【引用】

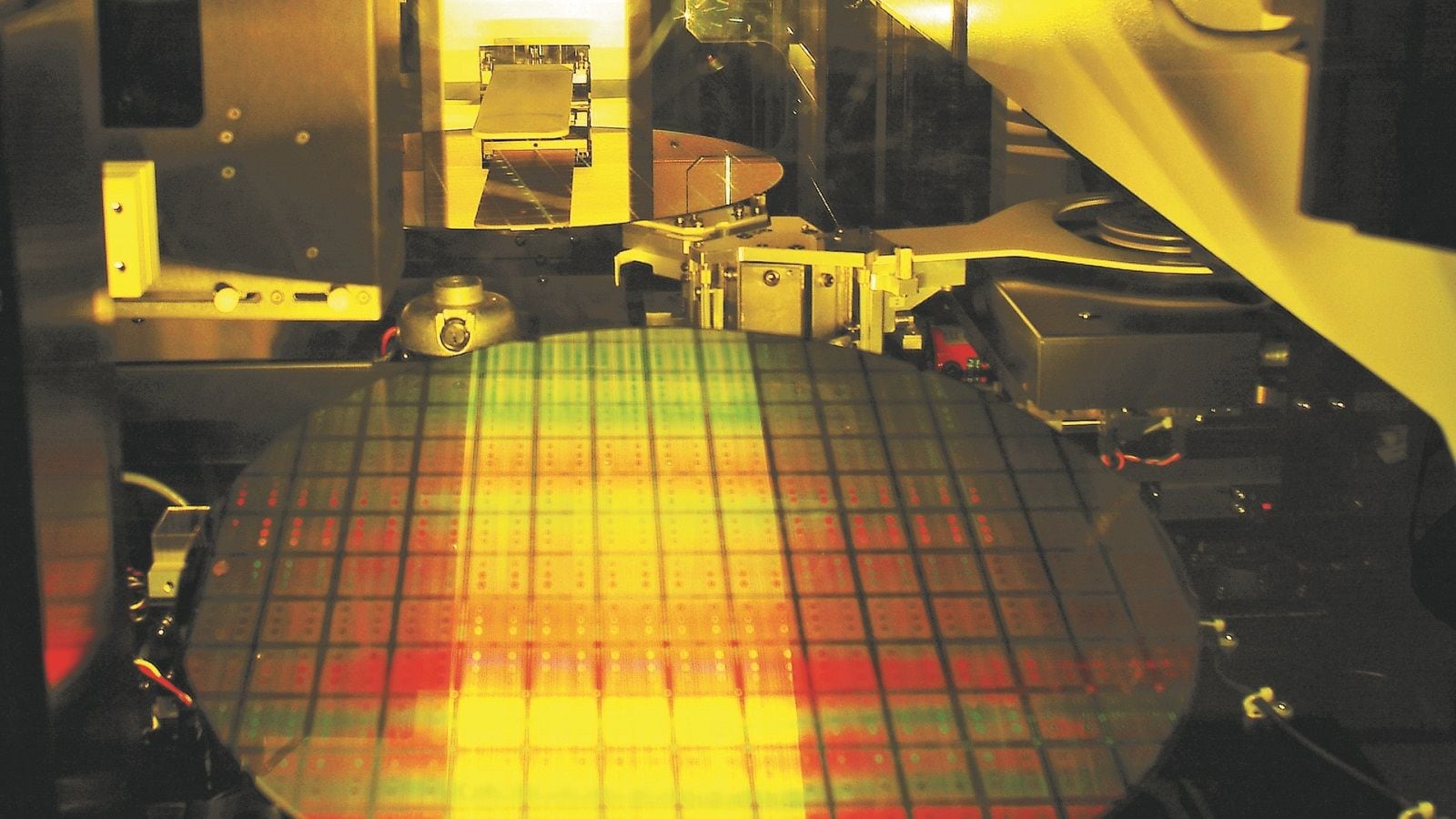

”10年くらい前まではTSMCに行って「このルールはなぜ必要なのか」と尋ねたら答えてくれた。「ここはマージンを取り過ぎている」と言えばルール破りも許容してくれた。日本へのリスペクトがあったから。今はダメだ。

もう日本勢は設計でも世界を追随できなくなった。先端工場のそばでしか先端のルールはできない。日本では何もできない。日本勢がTSMCの5ナノや3ナノのプロセスを使おうとしたら、それが使えるケイデンスかシノプシスのEDAツールを買ってきて、言われた通りに設計するしかない。それでは本当に高い競争力を持つ製品はできない。

――アメリカのファブレスも同じ悩みを持っているのですか。

アメリカは違う。最初の話に戻るが、アメリカでは大手電機が半導体をやめたり、半導体メーカーが潰れたりした場合、プロセス技術者が外に出る。多くがファブレスに移る。プロセス技術がわかる彼らが、客(ファウンドリー)の立場で工場に対して「なぜこのルールがあるのか」「なぜこの製造装置を使うのか」といじめに来る。最もいじめられたのがTSMCだ。

工場側の手の内がわかっている技術者を多く抱えているのがアメリカのファブレス。だから交渉力がある。歩留まりが悪かったら解析する能力を持つ人材が何人もいる。ファンドがそうした優秀な技術者をファブレスに紹介する。それがTSMCとの交渉力になるし、TSMCもそれに応えてレベルアップしてきた。人の流動性とエコシステムができている。

日本でもファブレスはあるが、生産プロセスがわかる技術者やパッケージがわかる技術者はいたとしても数人。そうするとファウンドリーの言いなりになるしかない。

しかも、アメリカのクアルコムやアップルはTSMCのファーストティアだ。TSMCが2ナノの製造装置を選別するときには彼らから承認をもらう。クアルコムは「この装置じゃダメだ。ASMLのこの装置を使え、設計基準はこうしろ」とTSMCに要求できる。

ファーストティアの顧客はTSMCに対して指導力を発揮して投資方針も変更できる。ルールも決められる。そうして開発した技術をTSMCはセカンドティアの顧客に展開する。そのときはTSMCが自分のルールでやる。日本企業はセカンドティアにも入れていない。

金融庁が日本の半導体を殺した!?

――ほかに日本の半導体が負けた理由はありますか。

金融庁の指導で100%子会社も含めて経理システムを一本化した影響が大きかった。富士通の場合、それまでは半導体部門の減価償却は定率法だったが、本社で統一するときに定額法になった。変更した瞬間は利益が出るが、その後は償却負担が重くて死んでしまう。

韓国や台湾は半導体産業に対して、減価償却と税制で手厚い優遇措置が整っている。日本はもともと減価償却の自由度が少ないところに、総合電機のようにビジネスモデルが違う事業の経理システムを統一してしまった。そうすると同じ中身でも利益が出ていないように見えるので投資もできず、捨てられてしまう。利益が出たら出たで税金で取られてしまう。

インフラコストや税金も高い。国内で半導体工場を造ろうとして水代や電気代を見るとビックリする。法人税も固定資産税も高い。戦略的に産業を伸ばそうとしたら、そういうところも直さないといけない。

――日本の半導体産業の復権は不可能に思えてきます。とはいえ、産業競争力の観点からも、経済安保の観点からも半導体は重要です。国はこれまでにない支援の姿勢を示していますが。

半導体復権を国がやるなら、日本株式会社でやらないと無理だろう。アメリカもそうしている。中国なんて完全に中央政府の統制でやっていて利益の分配も自在だし、労働争議も起きない。

ただ、国が資金を投じたから勝てるかと言われたら、苦しい。でも、やらなければ勝てはしない。”

”10年くらい前まではTSMCに行って「このルールはなぜ必要なのか」と尋ねたら答えてくれた。「ここはマージンを取り過ぎている」と言えばルール破りも許容してくれた。日本へのリスペクトがあったから。今はダメだ。

もう日本勢は設計でも世界を追随できなくなった。先端工場のそばでしか先端のルールはできない。日本では何もできない。日本勢がTSMCの5ナノや3ナノのプロセスを使おうとしたら、それが使えるケイデンスかシノプシスのEDAツールを買ってきて、言われた通りに設計するしかない。それでは本当に高い競争力を持つ製品はできない。

――アメリカのファブレスも同じ悩みを持っているのですか。

アメリカは違う。最初の話に戻るが、アメリカでは大手電機が半導体をやめたり、半導体メーカーが潰れたりした場合、プロセス技術者が外に出る。多くがファブレスに移る。プロセス技術がわかる彼らが、客(ファウンドリー)の立場で工場に対して「なぜこのルールがあるのか」「なぜこの製造装置を使うのか」といじめに来る。最もいじめられたのがTSMCだ。

工場側の手の内がわかっている技術者を多く抱えているのがアメリカのファブレス。だから交渉力がある。歩留まりが悪かったら解析する能力を持つ人材が何人もいる。ファンドがそうした優秀な技術者をファブレスに紹介する。それがTSMCとの交渉力になるし、TSMCもそれに応えてレベルアップしてきた。人の流動性とエコシステムができている。

日本でもファブレスはあるが、生産プロセスがわかる技術者やパッケージがわかる技術者はいたとしても数人。そうするとファウンドリーの言いなりになるしかない。

しかも、アメリカのクアルコムやアップルはTSMCのファーストティアだ。TSMCが2ナノの製造装置を選別するときには彼らから承認をもらう。クアルコムは「この装置じゃダメだ。ASMLのこの装置を使え、設計基準はこうしろ」とTSMCに要求できる。

ファーストティアの顧客はTSMCに対して指導力を発揮して投資方針も変更できる。ルールも決められる。そうして開発した技術をTSMCはセカンドティアの顧客に展開する。そのときはTSMCが自分のルールでやる。日本企業はセカンドティアにも入れていない。

金融庁が日本の半導体を殺した!?

――ほかに日本の半導体が負けた理由はありますか。

金融庁の指導で100%子会社も含めて経理システムを一本化した影響が大きかった。富士通の場合、それまでは半導体部門の減価償却は定率法だったが、本社で統一するときに定額法になった。変更した瞬間は利益が出るが、その後は償却負担が重くて死んでしまう。

韓国や台湾は半導体産業に対して、減価償却と税制で手厚い優遇措置が整っている。日本はもともと減価償却の自由度が少ないところに、総合電機のようにビジネスモデルが違う事業の経理システムを統一してしまった。そうすると同じ中身でも利益が出ていないように見えるので投資もできず、捨てられてしまう。利益が出たら出たで税金で取られてしまう。

インフラコストや税金も高い。国内で半導体工場を造ろうとして水代や電気代を見るとビックリする。法人税も固定資産税も高い。戦略的に産業を伸ばそうとしたら、そういうところも直さないといけない。

――日本の半導体産業の復権は不可能に思えてきます。とはいえ、産業競争力の観点からも、経済安保の観点からも半導体は重要です。国はこれまでにない支援の姿勢を示していますが。

半導体復権を国がやるなら、日本株式会社でやらないと無理だろう。アメリカもそうしている。中国なんて完全に中央政府の統制でやっていて利益の分配も自在だし、労働争議も起きない。

ただ、国が資金を投じたから勝てるかと言われたら、苦しい。でも、やらなければ勝てはしない。”

【引用】

”いささか長い引用だが、人を見極める信玄の眼力がよく表現されている。そこには「分別」と「佞人(ねたみ、へつらう人物)」、「遠慮」と「臆病」、「がさつ」と「兵」のちがいが語られており、真の人材は「分別」「遠慮」「兵」の気風を備えていると指摘する。

表面的な判断で人物を評することの戒めともとれる信玄の人材登用法。人の活用を通じて、信玄は甲斐を一等の国へと育成した。

大局としての森を見ることの重要性もさることながら、足元の木、これを忘れたのでは意味がない。戦国武将武田信玄の教えの1つでもあった。”

”いささか長い引用だが、人を見極める信玄の眼力がよく表現されている。そこには「分別」と「佞人(ねたみ、へつらう人物)」、「遠慮」と「臆病」、「がさつ」と「兵」のちがいが語られており、真の人材は「分別」「遠慮」「兵」の気風を備えていると指摘する。

表面的な判断で人物を評することの戒めともとれる信玄の人材登用法。人の活用を通じて、信玄は甲斐を一等の国へと育成した。

大局としての森を見ることの重要性もさることながら、足元の木、これを忘れたのでは意味がない。戦国武将武田信玄の教えの1つでもあった。”

【引用】

”「仕事を忘れる時間」を持つことも大切

趣味に実益を求めすぎるのもよくないと思いますが、仕事以外にも夢中になれることがあると、自分を救ってくれます。基本的に、仕事というのはうまくいかないことが多いものです。傍目からは順調に見える人でも、問題を抱えていたり、失敗して悩んでいたり、葛藤を抱えていたりする。だから人生で仕事しかしていなかったら、精神を病みかねません。

…

仕事をしていたら、悩むのは当然です。それは人間関係かもしれない。相手が理不尽なことを言ってくるかもしれない。自分の能力が及ばず、失敗したりミスをしたりすることもある。だけれども、何時間もそのことを考えていても仕方がありません。とくに土日は、月曜日にならないと何もできないのだから、考えるだけ無駄です。だからそのときは違うことをやったほうがいい。

人間の頭は面白いもので、ずっと悩んでいたら、どんどん自分を精神的に追い込む方向に考えてしまうけれど、たとえ2時間でも違うことを考えることができれば、改めて健全な判断ができる。自分自身を離れて俯瞰すると、悩んでいた問題も意外に大した問題ではないと思えるものです。

また、趣味を通じて、仕事関係以外のコミュニティーが持てるというのもすばらしいことです。仕事に直接関係ない人たちが公私にわたって助けてくれることは、けっこうあります。

趣味の仲間が、仕事で助言をくれたり、誰かを紹介してくれたりということもあるけれど、やはりその人たちと過ごすことによって自分がリフレッシュすることの価値は計りしれません。それに仕事関係の人とはまったく違うものの考え方に触れることは、人間の幅を広げてくれる。「ああ、そういう発想があるんだな」という発見が、自分の仕事の考え、アイデアに戻ってくることは少なくありません。”

”「仕事を忘れる時間」を持つことも大切

趣味に実益を求めすぎるのもよくないと思いますが、仕事以外にも夢中になれることがあると、自分を救ってくれます。基本的に、仕事というのはうまくいかないことが多いものです。傍目からは順調に見える人でも、問題を抱えていたり、失敗して悩んでいたり、葛藤を抱えていたりする。だから人生で仕事しかしていなかったら、精神を病みかねません。

…

仕事をしていたら、悩むのは当然です。それは人間関係かもしれない。相手が理不尽なことを言ってくるかもしれない。自分の能力が及ばず、失敗したりミスをしたりすることもある。だけれども、何時間もそのことを考えていても仕方がありません。とくに土日は、月曜日にならないと何もできないのだから、考えるだけ無駄です。だからそのときは違うことをやったほうがいい。

人間の頭は面白いもので、ずっと悩んでいたら、どんどん自分を精神的に追い込む方向に考えてしまうけれど、たとえ2時間でも違うことを考えることができれば、改めて健全な判断ができる。自分自身を離れて俯瞰すると、悩んでいた問題も意外に大した問題ではないと思えるものです。

また、趣味を通じて、仕事関係以外のコミュニティーが持てるというのもすばらしいことです。仕事に直接関係ない人たちが公私にわたって助けてくれることは、けっこうあります。

趣味の仲間が、仕事で助言をくれたり、誰かを紹介してくれたりということもあるけれど、やはりその人たちと過ごすことによって自分がリフレッシュすることの価値は計りしれません。それに仕事関係の人とはまったく違うものの考え方に触れることは、人間の幅を広げてくれる。「ああ、そういう発想があるんだな」という発見が、自分の仕事の考え、アイデアに戻ってくることは少なくありません。”

凄い、憤りを感じます。