%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

”本当の理由は人員削減だろうと筆者は推測している。7.62ミリ機銃だと最低でも射手と補弾手の2人が必要だ。しかも小銃小隊と別にである。ところが5.56ミリMINIMIであれば1名で運用できて、分隊内の構成員ですむ。陸自は慢性的な人手不足と言われている。本来ならば普通科連隊の数を減らして連隊の定数や編成を充実させたほうがいいのだが、それをやると連隊長のポストが減ってしまうからだろう。実戦をしない前提ならば合理的な考え方である。”

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

”元厚生労働省医系技官で医師の木村盛世氏は、既存の病床をICUとして使用できるといった法整備、人工呼吸器を扱える医師やスタッフをかき集めるのに十分な時間があったはずなのに、厚労省も日本医師会もこのような取り組みをいっさいしてこなかったと批判。「その結果として、欧米に比して極めて少ない感染者数と死亡者数でいとも簡単に医療が逼迫してしまった」と述べ、「現在の医療の逼迫は、実際には新型コロナウイルスの登場から1年以上がたったにもかかわらず、重症化対応に関して、なんの努力もしなかった厚労省と日本医師会の責任」と強調した(『新型コロナ、本当のところどれだけ問題なのか』飛鳥新社)。

さらに付け加えれば、いまだに重症化を防ぐための早期診断、早期治療を施す基本的な診療体制すら構築されていない。まさにコロナ戦争において戦時医療体制の構築を怠り、「救える命が救えない事態」を作り出してしまったのは、大戦中と同じく政治決定における重大な過ちに基づくものと言わざるをえない。”

医者が巡回したって1日5人が限度。Uberじゃないだよ!!

コロナ専門病院を作ってそこに大量に収容するのが一番効率いい方法

#緊縮財政で国民殺しの自民党政権を今年の衆議院選で終わらせよう

さらに付け加えれば、いまだに重症化を防ぐための早期診断、早期治療を施す基本的な診療体制すら構築されていない。まさにコロナ戦争において戦時医療体制の構築を怠り、「救える命が救えない事態」を作り出してしまったのは、大戦中と同じく政治決定における重大な過ちに基づくものと言わざるをえない。”

医者が巡回したって1日5人が限度。Uberじゃないだよ!!

コロナ専門病院を作ってそこに大量に収容するのが一番効率いい方法

#緊縮財政で国民殺しの自民党政権を今年の衆議院選で終わらせよう

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

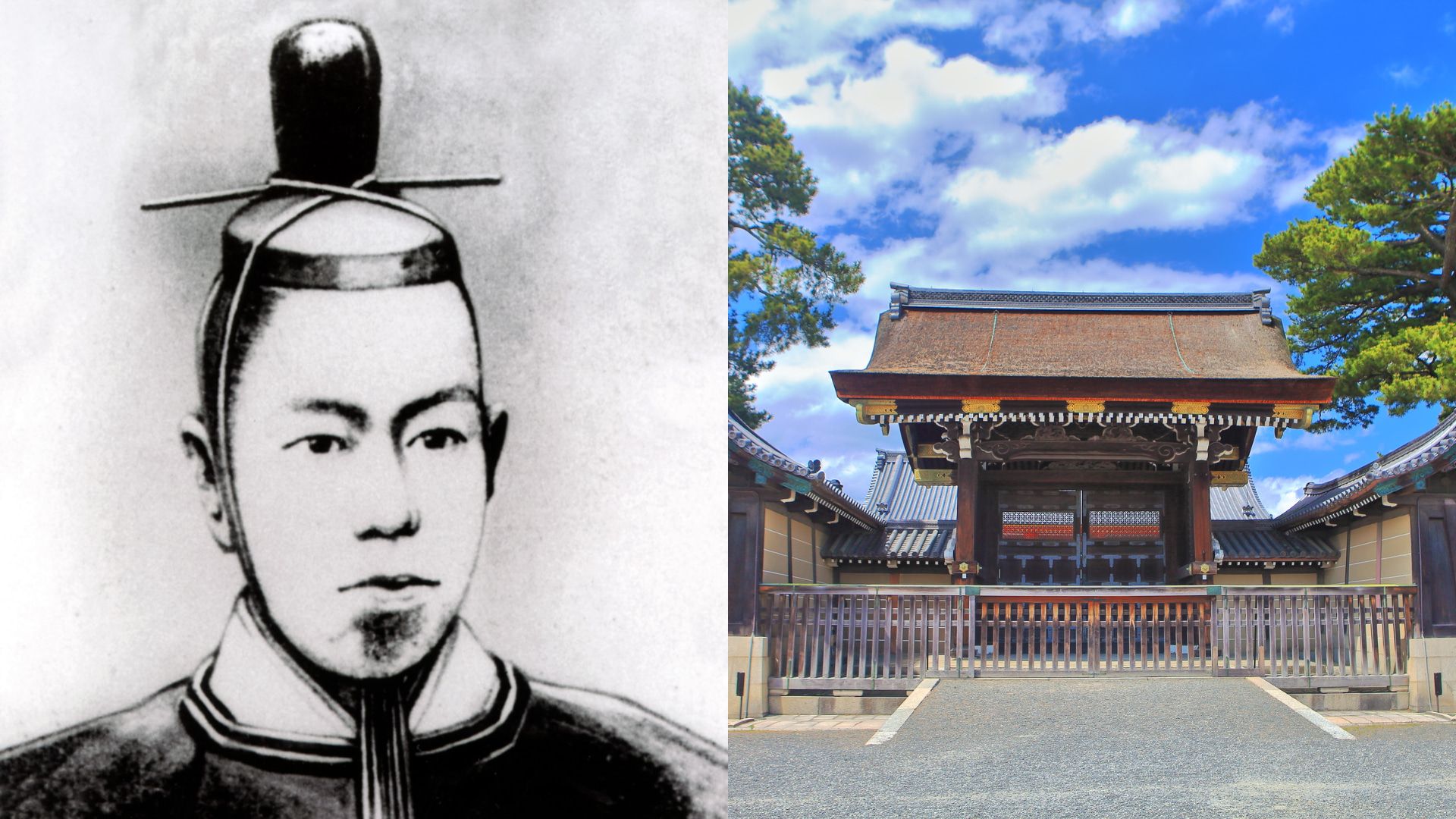

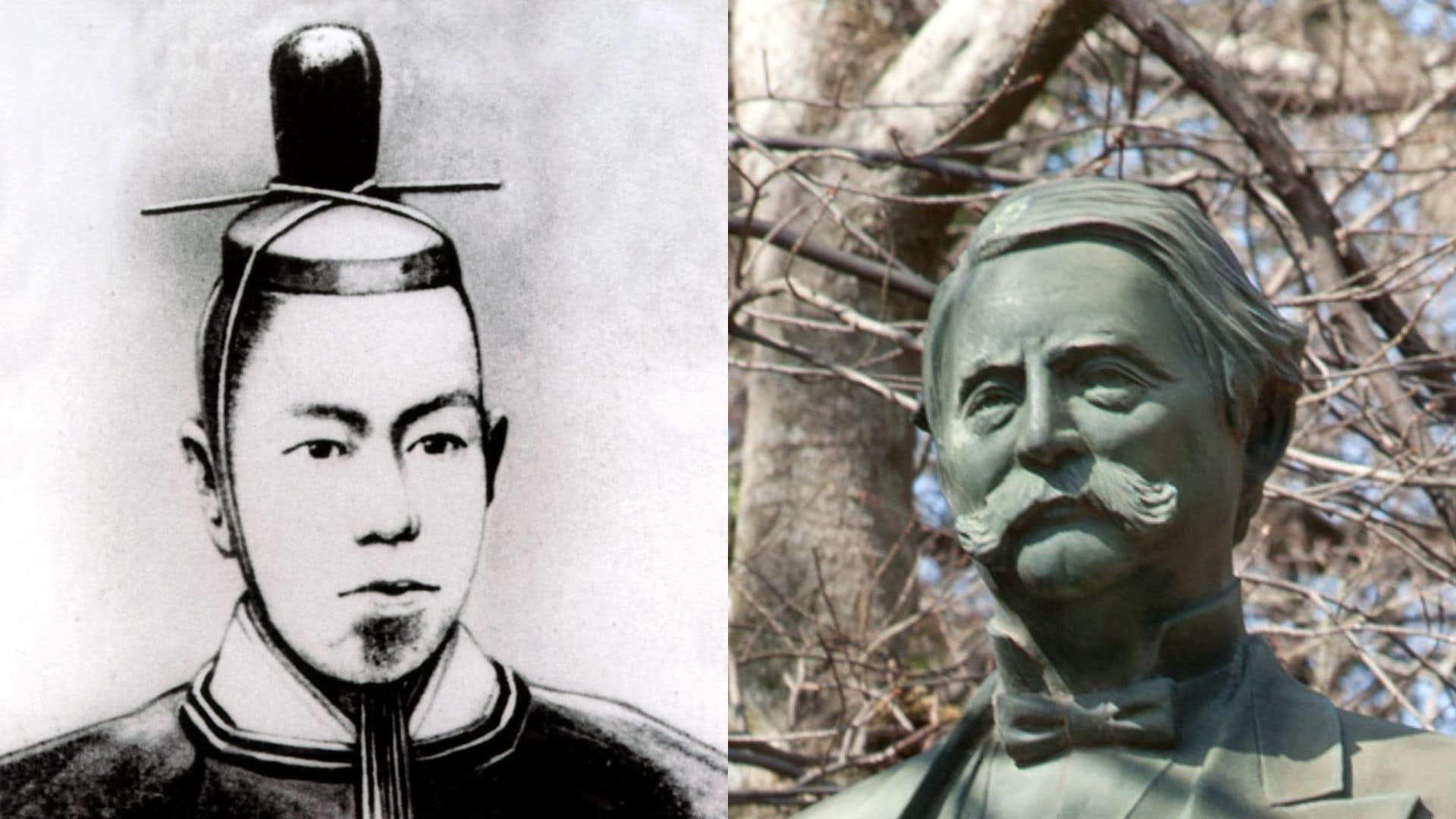

”天皇家と同じ血筋を持ち、関白として朝廷の事実上トップに君臨し続けた鷹司家。鷹司政通の発言力は非常に大きく、孝明天皇にとっては厄介な存在だった。なにしろ、日米修好通商条約の議論が行われた安政5年の時点で、政通は70歳。対する孝明天皇は28歳である。

孝明天皇は大ベテランの政通について「予一言に太閤多言にて申しきりになり候わん」(『孝明天皇紀』)と述べている。現代語訳すれば、次のようになる。

「私が一言いえば、政通はその何倍も物を言う」

2人の関係性が目に浮かぶようだ。”

孝明天皇の日米修好通商条約の反対は

鷹司政通を追い落とす為の方便だったのか?

やはり、組織が生きるも死ぬも、

トップ(実力者)の資質(人格)次第か?

妬みや、嫉み、エゴ、強欲、傲慢、無謬性、視野狭窄、

自己顕示欲、権力欲、名誉欲、愛情欠如、

・・・etc組織をダメにする感情は数知れない。

孝明天皇は大ベテランの政通について「予一言に太閤多言にて申しきりになり候わん」(『孝明天皇紀』)と述べている。現代語訳すれば、次のようになる。

「私が一言いえば、政通はその何倍も物を言う」

2人の関係性が目に浮かぶようだ。”

孝明天皇の日米修好通商条約の反対は

鷹司政通を追い落とす為の方便だったのか?

やはり、組織が生きるも死ぬも、

トップ(実力者)の資質(人格)次第か?

妬みや、嫉み、エゴ、強欲、傲慢、無謬性、視野狭窄、

自己顕示欲、権力欲、名誉欲、愛情欠如、

・・・etc組織をダメにする感情は数知れない。

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

”アフガニスタンのイスラム化は非常に早く、預言者ムハンマドの死後ウンマ(イスラム帝国)の拡大に努めた正統カリフ(後継者)時代(632~661年)にその一部、そしてウマイヤ朝時代(661~750年)にはその全土が帝国の版図に収まっていた。

しかし、そこは民族も言語もイスラム教発祥の地アラビア半島とは異なる「辺境」であり、どちらかと言えば世俗的、かつ宗教とは直接関係のない伝統・習俗で暮らしてきた部族社会であった。例えば、女性の権利に関するものでいえば、顔と全身を覆う「ブルカ」を着用しなければならないといった教義は、聖典コーランにも預言者の言行録にも求めることのできない、いわば「ローカル・ルール」である。

ましてや、女性の教育や戸外での活動を禁じたり、強制的に結婚させたりするという、タリバンの支配下で予定されているとされる女性に対する虐待行為は、タリバンが実現しようとするところの「イスラム法による統治」では決して許されるものではない。

しかし、その主張が間違っていようといまいと、イスラムの名において行動すれば圧倒的な動員力が生まれるという現象が、前世紀の後半、とりわけ1980年代以降の中東・イスラム社会を席巻した。これに乗じてタリバンは急成長してきたし、アルカイダや過激派組織「イスラム国」(IS)といった巨大なテロ組織が育っていくことになった。”

しかし、そこは民族も言語もイスラム教発祥の地アラビア半島とは異なる「辺境」であり、どちらかと言えば世俗的、かつ宗教とは直接関係のない伝統・習俗で暮らしてきた部族社会であった。例えば、女性の権利に関するものでいえば、顔と全身を覆う「ブルカ」を着用しなければならないといった教義は、聖典コーランにも預言者の言行録にも求めることのできない、いわば「ローカル・ルール」である。

ましてや、女性の教育や戸外での活動を禁じたり、強制的に結婚させたりするという、タリバンの支配下で予定されているとされる女性に対する虐待行為は、タリバンが実現しようとするところの「イスラム法による統治」では決して許されるものではない。

しかし、その主張が間違っていようといまいと、イスラムの名において行動すれば圧倒的な動員力が生まれるという現象が、前世紀の後半、とりわけ1980年代以降の中東・イスラム社会を席巻した。これに乗じてタリバンは急成長してきたし、アルカイダや過激派組織「イスラム国」(IS)といった巨大なテロ組織が育っていくことになった。”

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@