おはようございます。

今回は、家紋の一つ、葵紋について調べてみました。葵の家紋と言えばテレビドラマ※水戸黄門のお馴染みのセリフが有名ですね。

この紋所が目に入らぬか!

※葵紋は、葵の葉、または、葉と花を象った紋である。この葵はウマノスズクサ科に属する植物で、フタバアオイまたは、カモアオイともいいます。

※学名

種名のカウレスケンスは茎状という意味で異常に長い節間の特徴を述べています。

※別名

あふひ・あふひ草・かづら・もろかづら・かざし草・かざしの草・ひかげ草・かたみ草・菟葵・賀茂葵・葵・葵草・二葉・二葉草・両葉草・兩葉草もろはぐさ・双葉葵・二葉葵・雙葉・雙葉細辛・雙葉葵

※フタバアオイの名前の由来は、同科同属のカンアオイに似ていて葉が2枚対生することによります。

※三ツ葉葵は架空のものです。

※自生地のフタバアオイ

主に落葉広葉樹の生育するような湿った林床などに群生します。秋には葉を落とし、地下茎の先端や途中に越冬芽を形成して、3月~4月ごろに地に伏した茎の越冬芽から毎年2枚の葉を出し、対生した葉柄の付け根から細長い花柄を伸ばし下向きに咲く可憐な花をつける。

このフタバアオイは、京都の賀茂神社の神事に用いられてきたものであったために、賀茂葵(カモアオイ)ともいう。そして賀茂祭には必ずこのフタバアオイを神事に用い.祭儀に関わる全て人、また、社殿の御簾、牛車に至るまでフタバアオイを桂の小枝に挿し飾ることから、この祭を「葵祭」とも言い、一般に広く知られている祭です。そして、このように桂の小枝にフタバアオイを頭に挿して神を迎えますが、この植物のことを「挿頭草・かざしぐさ」と呼びます。*鎌倉時代 夫木抄には「神祭るけふのみあれのかざしぐさ」と読まれている。この中の「みあれの」は賀茂祭のことで、「かざしぐさ」はこの祭で使うフタバアオイをさしています。

このために、かざし草の名は、フタバアオイの異名にもなりました。

*葵の語源あふひは、我が子に会いたいと願った玉依比売(たまよりひめ)の神話に由来しているという。

あふひの「あふ」は会う、「ひ」は神の力を表し、「神の力に会うことを意味していると伝えられている。

*京都観光協会HPより引用しました

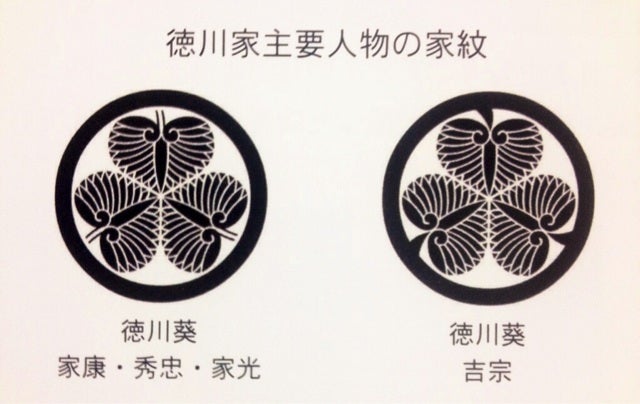

このように葵は葵祭に用いられてきたことによって、葵は霊草であるために賀茂神社を神と信仰した人々がこの植物「カモアオイ」を神聖視し、家紋に用いられました。そして、賀茂神社を信仰していた徳川家の家紋も、葵の葉3枚を図案化した形「三ツ葉葵」となっています。

江戸時代、この三ツ葉葵の紋は徳川一族以外の使用を禁じ(明文で制限されたのは第8代将軍吉宗のとき)、将軍家の権威の象徴とされてきました。

葵の家紋は「日本家紋総監」によると204種もあると記述されています。その図柄もフタバアオイらしく2枚の葉を付けた二葉から三ツ葉、四ツ葉、五ツ葉、六ツ葉、更に花付き、剣、蔓、立ち葵など実に様々です。

※図鑑「細辛寒葵」より引用しました。

※以下は「紋章大集成」金園社刊より引用しました。

葵紋の一部分

今回は、家紋の一つ、葵紋について調べてみました。葵の家紋と言えばテレビドラマ※水戸黄門のお馴染みのセリフが有名ですね。

この紋所が目に入らぬか!

※葵紋は、葵の葉、または、葉と花を象った紋である。この葵はウマノスズクサ科に属する植物で、フタバアオイまたは、カモアオイともいいます。

※学名

種名のカウレスケンスは茎状という意味で異常に長い節間の特徴を述べています。

※別名

あふひ・あふひ草・かづら・もろかづら・かざし草・かざしの草・ひかげ草・かたみ草・菟葵・賀茂葵・葵・葵草・二葉・二葉草・両葉草・兩葉草もろはぐさ・双葉葵・二葉葵・雙葉・雙葉細辛・雙葉葵

※フタバアオイの名前の由来は、同科同属のカンアオイに似ていて葉が2枚対生することによります。

※三ツ葉葵は架空のものです。

※自生地のフタバアオイ

主に落葉広葉樹の生育するような湿った林床などに群生します。秋には葉を落とし、地下茎の先端や途中に越冬芽を形成して、3月~4月ごろに地に伏した茎の越冬芽から毎年2枚の葉を出し、対生した葉柄の付け根から細長い花柄を伸ばし下向きに咲く可憐な花をつける。

このフタバアオイは、京都の賀茂神社の神事に用いられてきたものであったために、賀茂葵(カモアオイ)ともいう。そして賀茂祭には必ずこのフタバアオイを神事に用い.祭儀に関わる全て人、また、社殿の御簾、牛車に至るまでフタバアオイを桂の小枝に挿し飾ることから、この祭を「葵祭」とも言い、一般に広く知られている祭です。そして、このように桂の小枝にフタバアオイを頭に挿して神を迎えますが、この植物のことを「挿頭草・かざしぐさ」と呼びます。*鎌倉時代 夫木抄には「神祭るけふのみあれのかざしぐさ」と読まれている。この中の「みあれの」は賀茂祭のことで、「かざしぐさ」はこの祭で使うフタバアオイをさしています。

このために、かざし草の名は、フタバアオイの異名にもなりました。

*葵の語源あふひは、我が子に会いたいと願った玉依比売(たまよりひめ)の神話に由来しているという。

あふひの「あふ」は会う、「ひ」は神の力を表し、「神の力に会うことを意味していると伝えられている。

*京都観光協会HPより引用しました

このように葵は葵祭に用いられてきたことによって、葵は霊草であるために賀茂神社を神と信仰した人々がこの植物「カモアオイ」を神聖視し、家紋に用いられました。そして、賀茂神社を信仰していた徳川家の家紋も、葵の葉3枚を図案化した形「三ツ葉葵」となっています。

江戸時代、この三ツ葉葵の紋は徳川一族以外の使用を禁じ(明文で制限されたのは第8代将軍吉宗のとき)、将軍家の権威の象徴とされてきました。

葵の家紋は「日本家紋総監」によると204種もあると記述されています。その図柄もフタバアオイらしく2枚の葉を付けた二葉から三ツ葉、四ツ葉、五ツ葉、六ツ葉、更に花付き、剣、蔓、立ち葵など実に様々です。

※図鑑「細辛寒葵」より引用しました。

※以下は「紋章大集成」金園社刊より引用しました。

葵紋の一部分