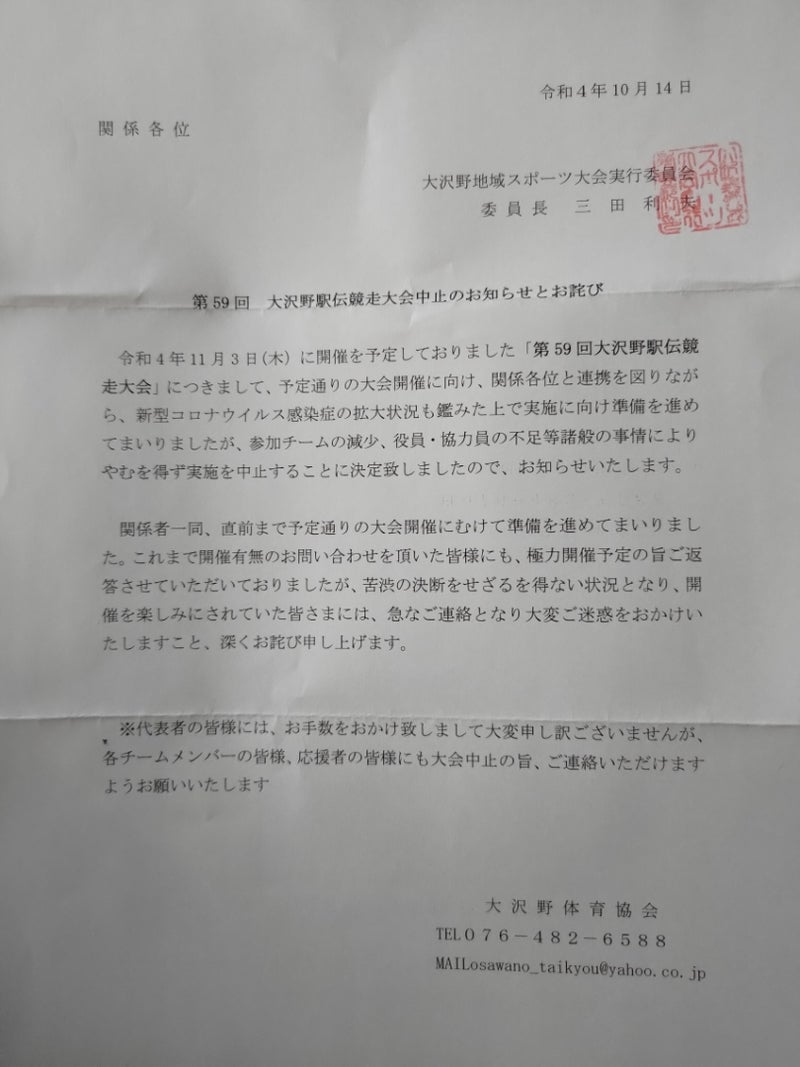

昨日、駅伝中止の便りが届いた。

このコロナ下、エントリーが少なかったようだ。

大会の運営には、コース上の各交差点に2名の交通誘導員を置くよう警察から指導を受けている。

その多くはエントリーした地域の役員らが行っていた。駅伝大会とは、走る選手ばかりでなく、地域の役員らも関わる地域総力をあげての大会だった。

だからこそ町内を隈無く回れるようコースが組まれ、沿道の人々もこぞって応援に立った。

しかしながら、参加チーム(地域)が少ないと言うことは、交差点に立ってくれる交通誘導員も少ないと言うこと。

体育協会の方では、早くコロナに終わって欲しいと願っているようだが、町に近い地域からは、もうチームを組めない旨の声も聞こえてくる。

継続しているからこそ、繋げられることも、3年空くと、難しいのも頷ける。伝統とはそんなものだ。

旧八尾町や旧婦中町は合併の際、住所からそれぞれの旧町名を無くさなかった。

「富山市八尾町福島***」のように旧町名を残したのだ。旧大沢野町や旧大山町は、合併した他の地域のように「富山市上滝***」や「富山市高内****」のような住所へと短くなった。

地域へのまとまり?アイデンティティの括りが消えて、岐阜県境の猪谷も海沿いの水橋も西外れの願界寺も皆、富山市(大字)となり、ニュースで場所を言われても、『どこなのやら』と想うことが多くなる。あちこち歩き回った年寄りの僕がそうなので、若い人にとってはもっとわからないだろう。

市民にとっては、あまりにも広すぎて地域全体イメージがつかない。つかないな中、どんどん地域アイデンティティが消えて行く感じがする。

人間には扱える限界がある。

ミラー博士のマジカルナンバー『7』と言うのもその一つだ。人(この場合は短期記憶)の扱える限界だ。

ダンバー数と言うのもある。人類学者のダンバーさんが主張した「5-15-50-150-500の法則」だ。

人が人間関係を保てる限界は150人だと言う。

僕にはこれらの学説の方が、しっくりくる。

広ければ広いほど経済効率が高いと、今は考えている。経済、お金で考えてしまう昨今だからだ。

はたして、その結果、何を喪うのだろうか。

駅伝中止の報を受け、ふと考えてしまった。

資料はこのサイトからお借りした。↓

八尾町や婦中町は住所を書く際、いちいち余計な文字を書かなくてはいけないのだが、その小さな面倒は、大切なことなのかも。

単純な合理化へのささやかな抵抗。それは素晴らしい事だったのかも。