菅原伝授手習鑑 歌舞伎道明寺 文楽杖折檻・東天紅・宿禰太郎詮議・丞相名残に学ぶ

『菅原伝授手習鑑』「道明寺」 公演記録映画版

昭和五十六年十一月 国立劇場公演

-1996年11月9日 国立文楽劇場にて鑑賞-

作/竹田出雲 並木千柳 三好松洛 竹田小出雲

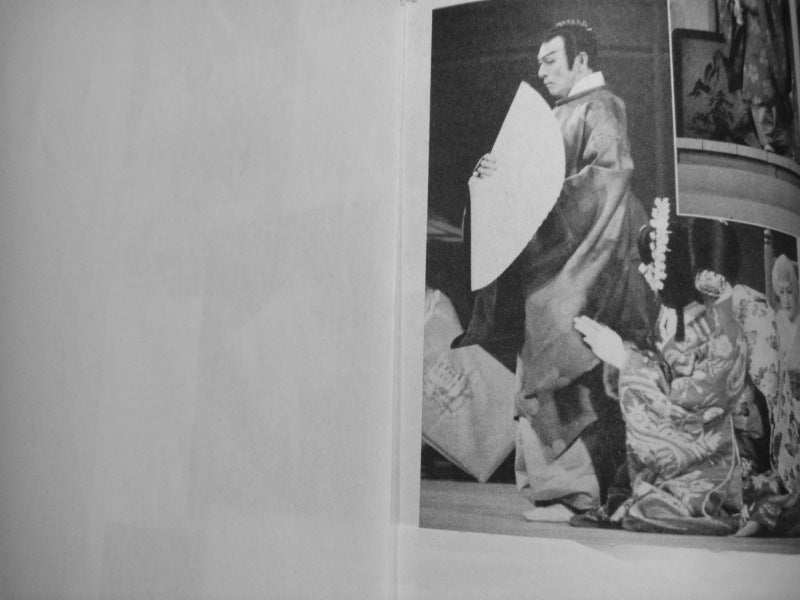

十三代目片岡仁左衛門(菅丞相こと菅原道真)

五代目坂東玉三郎(苅屋姫)

二代目片岡秀太郎(立田の前)

五代目片岡我當(判官代輝国)

二代目助高屋小伝次(土師兵衛)

五代目中村歌六(奴宅内)

五代目片岡市蔵(彌藤次)

五代目中村富十郎(宿禰太郎)

三代目實川延若(覚寿)

『菅原伝授手習鑑』は、延喜三年(1746年)

八月二十一日、大坂竹本座で上演された

人形浄瑠璃である。この年の十月、京都で

歌舞伎としても上演された。

菅原道真(菅丞相)と彼に関わる人々の

物語を描く。

「大序」

道真は書道の奥義を深く極め、人々から

菅丞相と呼ばれ、篤く尊敬されている。

左大臣藤原時平は、丞相に横暴を諫止さ

れ、逆恨みを抱き、丞相への嫉視を強める。

「加茂堤」

丞相の養女苅屋姫と皇帝斎世親王は恋仲

で、舎人桜丸とその妻八重が取り持った密会

が、時平の家臣三善清貫に露見し、恋する二

人は逃げて行く。

「筆法伝授」

筆法伝授の勅命を受けた丞相は、勘当して

いた弟子武部源蔵を呼び寄せる。先輩の左

中弁希世の妨害にも屈せず、源蔵が見事に

詩歌を書き上げたことを、丞相は喜び、伝授

の一巻を授ける。

だが、「伝授は伝授、勘当は勘当」の精神を

涙を飲んで厳しく貫く丞相は、勘当を解かず、

「これ以後の対面かなはじ」と申し渡す。

時平は密会事件を利用して、丞相が娘を天

皇家に嫁がせて、日の本を我が物にしようと

していると讒言して、謀反の罪を捏造して、丞

相に着せる。

源蔵は、御家の断絶を避ける為に丞相の舎

人で、桜丸の兄梅王丸に、丞相の御子息菅秀

才を預かりたいと申し出る。梅王丸も同意して、

若君を源蔵・戸浪夫婦に託す。

「杖折檻」「東天紅」「丞相名残」(「道明寺」)

時平の陰謀によって、太宰府に配流され

ることとなった丞相は、叔母覚寿の館に立ち

寄る。苅屋姫の実母覚寿は気丈な老婆であ

る。

館に逃げてきた姫は、優しい姉立田の前

に慰められる。

覚寿は、実子苅屋姫の恋が、結果的に丞

相を苦しめたとして、怒り、制止しようとした

立田の言葉も聞かず、姫を打擲する。

そこへ菅丞相の優しくなだめる声が、伯母

覚寿に響く。

伯母が見ると、丞相が作った木像があるの

みだ。

夜。立田の夫宿禰太郎とその父土師兵衛

は邪悪な思いを抱き、時平に内応して、丞相

の暗殺を企む。奸計に気付いた立田は必死

で諫めるが、哀れ、夫とその父に斬殺され、

遺体を池に捨てられる。

丞相は、兵衛の仲間で贋迎えの彌藤次に

護送されていく。

木像の不思議な働きが、土師兵衛父子の

残忍な企みから、丞相を守る。

丞相は、難役中の難役と言われている。

無実の罪を着せられても、じっと静かに耐え

抜く強さ。動きの少ない中で醸し出す気品。

学問の神と呼ばれる人の厳しさ。

こうした難しい課題の表現を、丞相役者

は演じなければならない。

丞相が掘った木像が、丞相の誠実な暖かさ

に感動して、丞相を危機から救う、という不思

議な物語で、木像も役者は演じなければなら

ない。

「人であって神」と言われ、神品の表現が求

められてくる。人間的な暖かさや優しさも表さな

ければならない。

十三代目仁左衛門は、この丞相役を、

誠実に演じて、人々の心に大いなる感動

を与えた。

記録映画を見て、十三代目仁左衛門の芸道

に命を捧げ尽くす誠実さが、役と一体になって、

丞相役のいのちを生きておられることを明確に

感じた。

仁左衛門は、丞相を演ずる時は、精進潔斎

する。楽屋では、北野天満宮に向かって合掌

礼拝する。

こうした芸道一筋の生き方が、無になる心境

と共に、菅丞相に包まれて生きることを学んだ。

その気品は、まさに「神品」という仙境を伝え

てくれる。

覚寿が母の厳しさで、愛娘苅屋姫を打擲する

のを笑って諫める木像の声は、暖かい。

即ち、「道明寺」の丞相役者は、丞相と木像

を演ずることになるのだ。

木像役の澄み切った気品は、筆舌に尽くしが

たい尊さがある。

丞相の為に命を捧げる木像の優しい心は、歌

舞伎に命を燃やし続ける十三代目の生き方と呼

応していることを実感した。

丞相が、叔母覚寿に、立田の前が自身の滞在

の為に犠牲となったことを詫びる場面には、泣か

される。

丞相「立田の前ははかなき最期是非もなし。

伯母御の心底さこそさこそ。

某(それがし)是へ来らずば、かかる

歎きも有るまじと」

覚寿「娘が命百人にも。かへがたき大事の

お身。怪我過ちのなかったを悦びこ

そすれ何のなみだ」

仁左衛門の丞相は、悲しみと苦悩を深く、重く

静かに表現する。

「神品」と言っても、人間的な感情を排する

のではなくて、感情を深く深く確かめ、その根底

からこみ上げてくる悲しみを噛みしめる境地で

ある、と思った。

玉三郎の苅屋姫は、清純な美しさが輝いてい

る。意図せざるを得ないことであったとはいえ、

養父を苦しめてしまったことの罪の意識を、深く

伝えてくれる。

愛する実姉立田との死に別れの悲しみも、

心に迫ってくる。

秀太郎の立田の前は、優しさが観客の心を

暖めてくれる。兵衛の偽りの詫びを信じて涙

を拭く仕種が切ない。

兵衛・太郎に背後から斬られて語る、悲しみ

と怒りの声に、涙腺が熱くなる。

小伝次の兵衛は、冷酷な不気味さが印象的

だ。

富十郎の太郎は、大きい。愚かな性格だが、

野望の為に妻を犠牲にすることへのためらいも

ある太郎の揺れ動くの心境を、富十郎は無言

の演技で、鮮やかに、そして巧みに表現する。

我當の輝国は、情味が豊かだ。覚寿・苅屋姫

の別れの切なさを思いつつ、役目上、私情を断

って、丞相を護送せねばならことへの切なさが

光る。

三代目實川延若

本名 天星昌三

大正十年(1921年)一月三日生まれ。

平成三年(1991年)五月十四日死去。

芸名歴 二代目實川延二郎

三代目實川延若

延若の覚寿は、婆の厳しさと暖かさと強さが

光っていた。五十五歳で白髪の老婆覚寿を重厚

に勤めた。

「有為転変世のならい

娘が最期も此の刀

聟めが最期も此の刀

母が罪業消滅の白髪も

同じくこの刀と。

初孫見るまで貯い過ごした恥白髪。

孫は得見いで憂き目を見る。

娘が菩提逆縁ながら弔う此の尼。

南無阿弥陀仏」

太郎が立田を刺した刀で、覚寿は太郎を

刺し、罪業消滅の為に、その刀で白髪を断

って、尼となって、念仏を称える。

仏道は、悲しみを背負って生きる人に

働くことを感じた。

ついに丞相が護送される時、最後の頼み

として、覚寿は別れにただ一目、娘に会って

欲しい、と懇願する。

丞相は、内心では姫に会って、許してあげ

る言葉を優しく語ってあげたいのだが、罪の

身である以上、伯母の願いを断る。

袖に隠れて、苅屋姫の泣き声が響く。

「今、鳴いたはたしかに鶏

あの声は子鳥の音

子鳥が鳴けば親鳥も」

丞相の言葉は、涙を語らず、心で泣いて

いることを示す。

丞相と姫の最後の別れは、切なさを極める。

玉三郎の姫が、十三代目仁左衛門の丞相

の袖を掴んで、詫びようとする。愛娘の顔を

丞相は、罪を問われているので、涙を飲んで

見ない。

仁左衛門は扇を用いて顔を隠し、隠しながら

こみ上げてくる悲しみを顔に見せ、ここで、静

かに涙を拭う。これまで公性を重視していた丞

相が、父としての別れの涙を遂に見せる。

その涙を拭って、扇を愛娘苅屋姫に授ける。

これほど深く余韻を残してくれる愛の表現を、

他に見たことがない。

愛すればこそ、語らずに、心を扇に残していく。

姫の顔見ぬ先は俺が女房は楊貴妃ぢゃ、

と思ふたが、較べてみれば無楊貴妃。

そなたの名も変へねばならぬ

太郎は草苅屋姫の美貌に見惚れる。丞相の出

立の合図は一番鶏の声であると妻に告げる。

太郎が去り立田は苅屋姫を丞相に会わせようと

試みる。

姉妹の実母で丞相の伯母覚寿が現れ杖を振り

上げ娘苅屋姫を叱り飛ばす。義理ある丞相が流

罪で罰せられることになり最愛の娘苅屋姫を覚

寿は杖で打擲する。立田前は懸命に妹を庇う。

丞相の声が響き、覚寿を諫め「苅屋姫と対面

せん」と覚寿に呼び掛けた。襖を開けると丞相

の姿は無くて丞相が彫った木像があるのみであ

った。この木像は覚寿が形見として丞相に御姿

を彫って頂きたいと頼んで彫ってもらったもの

である。

太郎とその父土師兵衛は丞相出立の支度を

手伝いたいと申し出た。

夜の庭で土師兵衛と太郎は藤原時平に通じ

菅丞相暗殺を狙う計画を話し合い、立田前に

聞かれる。懸命に諫めれば分かってくれると

感じた立田前は夫太郎と舅兵衛を諫める。兵

衛は一旦謝罪して立田を安心させ、息子太郎

に合図を送って嫁を背後から刺して殺害する。

死骸が沈む場所で鶏は鳴くという言い伝え

を思う兵衛は立田の遺骸を池に捨て鶏を挟箱

の上に乗せる。果たして鶏は鳴いた。

太郎主導のもと暗殺団の仲間の贋迎いが丞

相を迎えに来る。

丞相は駕籠に乗る。覚寿は丞相との別れを

嘆く。

立田前が迎えに来なかったことに母覚寿は

不審を感じる。

屋敷の捜査が始まり奴宅内が池の中から立

田前の死体を発見する。

太郎は宅内を下手人と糾弾し斬殺しようと

する。

覚寿は立田の遺体の口に銜えさせれた衣類

の切れ端は太郎が着用しているものと同じで

あることを見て、下手人が誰かを察した。

太郎が宅内を斬ろうとすると、覚寿は「初

太刀はこの母」と語る覚寿は婿太郎から刀を

借りる。

太郎は姑の手で罪を擦りつけた宅内の処刑

が出来るとほくそ笑む。覚寿は宅内に刀を向

けるとみせかけて隙を突いて太郎の腹部を突

き刺す。

本物の迎えの役人輝国が現れる。

既に丞相はお迎えの役人に警護されて出立

されたと覚寿は報告しつつ不審を感じ、輝国

は丞相が誘拐されたと感じた。

贋迎いが現れ、人形の丞相を預かったと嘆

く。しかし輿を開けると丞相は現れる。贋迎

いは吃驚する。瀕死の太郎を見て贋迎いと現

れた兵衛は驚愕する。

陰謀は露見し兵衛は輝国に捕らえられた。

菅丞相が現れる。輝国の迎えが遅く騒がし

い音を聞き、兵衛・太郎のたくらみを聞き、

立田前がはかなき最期を遂げたことを語る。

某これへ来たらずばかかる嘆きもある

ことなし

娘を殺された覚寿に菅丞相は詫びる。「娘

命百人にも替へ難き大事の御身」と覚寿は涙

を堪えて丞相の命が守られたことを喜ぶ。

覚寿は太郎から刺したを抜きその刀で髪を切

る。遂に太郎は息絶えた。

菅丞相は念仏を唱える。

輝国は土師兵衛を処刑する。

覚寿の頼みで菅丞相が自身の姿を彫った木

像が兵衛・太郎・贋迎いの陰謀から丞相を守

った。

覚寿尼は伏籠に苅屋姫に入らせ丞相に対面

させようとする。

最愛の養女に会いたいと願う心を堪えて丞

相は覚寿の申し出を断る。

苅屋姫は思わず泣きだす。

堪えに堪えていた菅丞相は思わず苅屋姫の

顔を見る。

苅屋姫は覚寿、丞相は判官代輝国に、それ

ぞれ制止される。

菅丞相と苅屋姫の生き別れである。

◎『菅原伝授手習鑑』のいのち◎

豊竹芳穂太夫は立田前の優しさと苅屋姫の

可憐さと太郎の刹那的性格と覚寿の厳しき母

性を深く語る。

野澤錦糸の三味線に感嘆した。

覚寿は義理から苅屋姫を杖で折檻し立田前

は身を挺して母を諫め丞相の木像は伯母を宥

める。

木像が起こす不思議の物語を文楽技芸員が

尊い芸で神秘性豊かに国立劇場小劇場の舞台

に語った。

吉田和生の覚寿は当たり役だ。厳しくも暖

かい老母覚寿の愛を重厚に遣う。

竹本小住太夫が土師兵衛の老獪さと嫌らしさ

を憎たらしさいっぱいにネチネチと語った。

鶴澤藤蔵の「はっ」と声が出る弾きは迫力豊か

である。熱い弾きに感嘆した。

「東天紅の段」は太郎と兵衛が優しい立田を野

望の為に殺し遺体も利用し鶏を鳴かせ謀殺計画を

進める。悪党たちの黒い行動におかしみがある。

「宿禰太郎詮議の段」は豊竹呂勢太夫の鋭い語

りに震える。

ミステリアスな空気はここでも篤い。

太郎の冷酷と覚寿の復讐心を呂勢太夫が鮮やか

に語る。

大御所鶴澤清治の風格豊かな三味線に心を打た

れた。

「杖折檻の段」「東天紅の段」「宿禰太郎詮議

の段」「丞相名残の段」を総合して「道明寺」とも

言う。歌舞伎ではこの名で上演している。

「道明寺」は覚寿・立田前の親子死に別れ、苅

屋姫・立田前の妹・姉の死に別れ、兵衛・太郎の

親子死に別れの三つの別れを語り大詰に菅丞相・

苅屋姫の生き別れを語る。

竹本千歳太夫の全身挙げての熱き語りに観客の

心は別れる親子の愛を学ぶ。

豊澤富助の三味線は厳かであった。

吉田玉男が菅丞相の悲しみを深く重い芸で遣う。

菅丞相は自身が滞在したことで兵衛・太郎が野

心を起こし優しい立田前が犠牲になったことに心

を痛め覚寿に謝る。

覚寿は娘命百人にも替え難い方と丞相命守護を

果たせたことを気丈に語る。

吉田玉男と吉田和生は菅丞相と覚寿の心の呼応

を深く現す。

菅丞相が彫った木像は丞相その人を救うという

不思議の物語を幻想性豊かに文楽は明かしてくれ

た。

苅屋姫は父が流罪されるに当たってどうしても

自身の恋が原因になってしまったことを詫びたい。

伏籠に姫が潜む場は名場面だ。

菅丞相は「苅屋姫を斎世親王にして親王に帝位

を奪わせ娘を皇后にしたいのであろう」と藤原時

平に讒言されたことを受け、身の潔白を示す為に

愛しい養女に会えない。ここでも菅丞相が自己自身

で選び決めた主題に全てを賭け尽くして挑み明かそ

うとしていることが窺える。

無実の罪で罰せられることは辛いけれども醍醐

天皇への忠義は貫く。ここに菅丞相の生き方があ

った。

最愛の養女苅屋姫の顔を見たいけれども堪える。

この切なさに観客の胸は熱くなる。

苅屋姫は思わず声を出して泣く。

流刑地に赴く菅丞相は堪えに堪え忍びに忍ん

でいたが別れの時において遂に顔を娘苅屋姫に

向ける。人間菅丞相の父性愛に観客は心を打た

れる。

覚寿が苅屋姫、輝国が丞相を止める。

菅丞相と苅屋姫の大詰の生き別れにおいて養父

養女の親子愛が燃えていることが観客の心を包む。

吉田簑志郎は苅屋姫の清らかな心を遣った。

吉田玉男は菅丞相における別れの悲しみを明か

した。

◎

本日令和六年(2024年)五月十四日は三代目實川

延若没後三十三年・三十四回忌命日、国立劇場小劇場

『菅原伝授手習鑑』「初段」「二段目」鑑賞一年の日

である。

2010年3月1日発表記事と2023年6月27日発表記事

を再編している。

歌舞伎と文楽における覚寿の母性、苅屋姫の想い、

菅丞相の悲しみを尋ねた。

歌舞伎「道明寺」・文楽「杖折檻の段」「東天紅の

段」「宿禰太郎詮議の段」「丞相名残の段」は共に深

い。

物語要約を共に記したのは文楽・歌舞伎の違いを確

かめたかったからである。

両者の特徴が大きく示されるのは大詰であろう。菅

丞相が袖を引く苅屋姫に涙を堪えて扇を渡す。歌舞伎

の名場面である。菅丞相は輝国、苅屋姫は覚寿に制さ

れ、親子の別れが極まる。文楽の演出は深い。

国立劇場・国立劇場小劇場再建計画が止まっている

ことは悲しい。

日本の至宝文楽・歌舞伎を守る為にも国立劇場建替

を実現しよう。

その為にも歌舞伎は現在の流行アニメ・漫画舞台化

の迎合企画を全て中止し文楽に学び、古典を上演して

いかなければならない。アニメや漫画がいけないとは

言っていない。アニメや漫画の迫力に迎合して儲けよ

うとする松竹の安易な発想がいかんのだ。

十三代目片岡仁左衛門や三代目實川延若や初代豊竹

咲太夫は今の歌舞伎・文楽を見つめているだろう。

文楽と歌舞伎が日本の至宝であることを、菅丞相

と苅屋姫の別れの悲しみに学んだ。

文中敬称略

南無阿弥陀仏