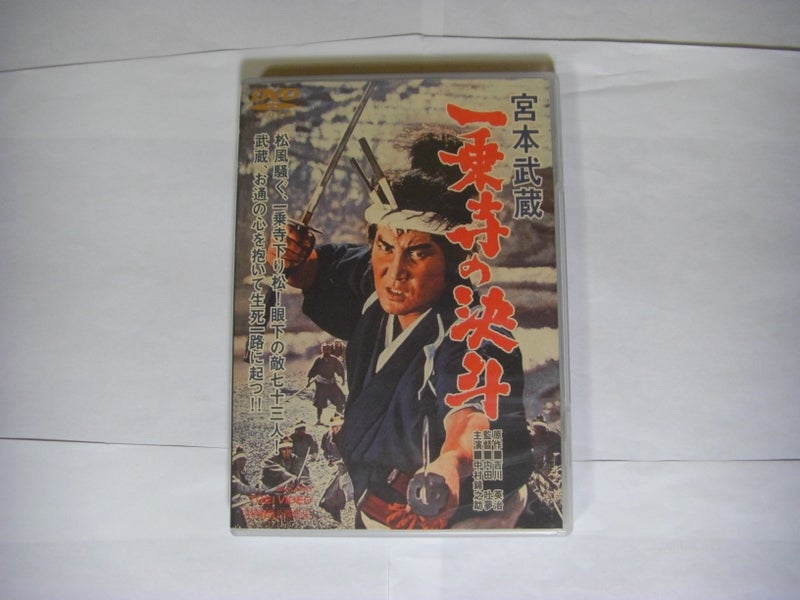

宮本武蔵 一乗寺の決斗 昭和三十九年一月一日公開 内田吐夢監督作品(一)

『宮本武蔵 一乗寺の決斗』

映画 トーキー 128分

イーストマンカラー 白黒映像あり

東映スコープ

昭和三十九年(1964年)一月一日公開

製作国 日本

制作 東映京都

製作 大川博

企画 辻野公晴

小川貴也

翁長孝雄

原作 吉川英治

脚本 鈴木尚之

内田吐夢

撮影 吉田貞次

照明 和多田弘

録音 渡部芳史

美術 鈴木孝俊

音楽 小杉太一郎

編集 宮本信太郎

助監督 鎌田房夫

記録 国定淑孝

装置 館清士

装飾 宮川俊夫

美粧 林政信

結髪 桜井文子

衣裳 三上剛

擬斗 足立伶二郎

進行主任 神先頌尚

出演

中村錦之助(宮本武蔵)

丘さとみ(朱実)

入江若葉(お通)

岩崎加根子(吉野太夫)

木村功(本位田又八)

河原崎長一郎(林彦次郎)

谷啓(赤壁八十馬)

浪花千栄子(お杉)

平幹二朗(吉岡伝七郎)

佐藤慶(太田黒兵助)

織田政雄(木賃宿の親父)

沢村宗之助(叡山の僧)

竹内満(城太郎)

香川良介(植田良平)

徳大寺伸(烏丸光広)

花澤徳衛(青木丹左衛門)

中村時之介

中村錦司

国一太郎

楠本健二

水野浩(南保与一兵衛)

有馬宏治

凰玲子

藤代佳子

霧島八千代(墨菊太夫)

松浦築枝(壬生源左衛門の妻)

萩原満

関山耕司

団徳麿(民八)

片岡半蔵

島田景一郎

林彰太郎

鈴木金哉(御池十郎左衛門)

阿波地大輔

西本雄司(壬生源次郎)

小野恵子(りん弥)

島田秀雄

有川正治

小山田良樹

暁涼子(小菩薩太夫)

八坂京子(唐琴太夫)

松田利夫

藤本秀夫

大城泰

大山洋一

那須伸太朗(徳大寺実久)

源八郎

兼田好三

木島修次郎

市川裕二

鷹司襄記

唐沢民賢

毛利清二

土橋勇

利根川弘

江木健二

波多野博

山形勲(壬生源左衛門)

東野英治郎(灰屋紹由)

東山千栄子(妙秀)

千田是也(本阿弥光悦)

高倉健(佐々木小次郎)

江原真二郎(吉岡清十郎)

解説部分引用制止画像出演(ノンクレジット)

木暮実千代(お甲)

三国連太郎(宗彭沢庵)

山本麟一(阿巖)

南廣(祇園藤次)

監督 内田吐夢

☆☆☆

小川貴也=小川三喜雄=初代中村獅童=小川三喜雄

中村錦之助=初代中村錦之助→初代萬屋錦之介

沢村宗之助=二代目沢村宗之助

島田景一郎→島田元文

鈴木金哉→鈴木康弘

団徳麿=團徳麿=太田黒黄吉

小山田良樹→平沢彰

☆☆☆

画像・台詞出典 『宮本武蔵 一乗寺の決斗』DVD

☆☆☆

台詞の引用・シークエンスの考察は、研究・

学習の為です。

東映様にはおかれましては、ご理解・ご寛

恕を賜りますようお願い申し上げます。

☆☆☆

平成十一年(1999年)九月十一日福原国際東映

平成十二年(2000年)九月八日高槻松竹

平成十五年(2003年)五月二十二日京都文化博物館

にて鑑賞

☆☆☆

『宮本武蔵』シリーズ第四部冒頭は、東映マークの表

示に小杉太一郎の壮大な音楽が響き、木に彫られた四

つの文字がまず銀幕に映る。

宮本武蔵

続いて赤字で六字

一乗寺の決斗

が示される。

製作者大川博に始まるスタッフが紹介され、出演者

が映し出される。役名表記は無くて、白字で俳優名のみ

が映る。

書き出しは主演俳優

中村錦之助

で一枚タイトルで表示される。以下共演者の名が映り、

留めグループは二枚タイトルで、

高倉健

江原真二郎である。

スタッフ・キャスト全員の最後に

監督 内田吐夢

の六字が一枚タイトルでスクリーンに映される。

物語の前に、前三部作の解説映像がある。

(☆以下の感想で物語の核心に言及します。

未見の方はご注意下さい☆)

ナレーター「慶長五年九月。徳川か豊臣か?運命を賭した

関ヶ原に作州牢人新免武蔵は激しい功名心

に駆り立てられ、幼友達本位田又八を誘い、

豊臣の戦列に加わったが、敗北の中に一国

一城の夢破れて傷ついた身を伊吹山中に住

む朱実お甲の親子に匿われた。が、お甲の愛

欲に溺れ行く又八は或る日忽然と武蔵の前か

ら姿を消していた。

ただ一人故郷に舞い戻った失意の武蔵を待ち

受けていたものは、姫路の役人青木丹左衛門

の厳しい探索と又八の母お杉婆の強い憎しみ

であった。野獣の如く反抗する武蔵に救いの手

を差し延べたのは又八の許嫁お通と和尚の沢庵

であった。沢庵の進言によって姫路城に幽閉さ

れた武蔵の心に人間性が甦り、学問への眼が

開かれ、何時しか三年の歳月が流れていった。

城主池田輝政から仕官の勧めを断った武蔵は

名を宮本武蔵と改め、お通との再会の喜びに

心惹かれながらも、剣一途の道を求めて、京に

登った。そして一年。名門吉岡一門の高弟を打ち

破り、丹左衛門の一子城太郎少年と奇遇を得た

のもこの頃であった。

武蔵修行の旅は尚も続き奈良宝蔵院の剛僧を

見事に打ち倒し且つ又卑劣な手段で襲い来る

牢人共を般若坂に斬り伏せた。

武蔵の胸には剣に対する自信が執拗な迄に漲

り、柳生家の宗祖石舟斎の新陰流に挑まんもの

と四高弟と戦うさ中何処からとも聞こえてくるお

通の笛の音に心乱れた武蔵は瞬間二刀を構え

てその難を逃れて何処へともなく立ち去った。

その年の暮。吉岡清十郎の元へ、武蔵からの

果たし状が届けられた。名門の子として日々を

送った清十郎にとって武蔵の挑戦は不吉なもの

として覆い被さった。

正月元旦五条大橋には武蔵の挑戦に応ずる吉

岡一門の高札が立てられ、武蔵を探し求めるお

通・城太郎、そしてお杉婆・朱実等が集まり来る

中に、武蔵は宿敵佐々木小次郎と初めて対面

した。そして、洛北蓮台寺野に武蔵と清十郎は

対決した。だが、清十郎の剣は、武蔵の敵では

なかった。勝敗は武蔵の一撃で決まった。」

叢の中で夕陽の光を受けて、武蔵は勝利を確かめる。

「名門の子。やる相手ではなかった。しかし、俺は勝っ

た。室町以来の京流の宗家吉岡の拳法を俺は倒した。

だが、戦いはこれで終わったのではない。これからだ。」

吉岡道場には当主清十郎を乗せた戸板が、沢山の門弟達

によって運び込まれた。

腕を斬られた激痛に苦しみながら清十郎は今日の敗戦の

悔しさを確かめつつ、自身の在り方を問うた。

「林!林!」

門弟林彦次郎は「若先生」と声をかけ、師の痛みに応える。

清十郎「俺は卑怯だったのか!?俺は一大事・家名の

為にやれるだけの事はやった。俺は卑怯では

なかった筈だ!」

林「わかって居ります。」

清十郎「植田!横川!俺は卑怯ではなかった!」

弟伝七郎が負傷して叫ぶ兄清十郎を叱責する。

伝七郎「兄者!お止めなされ!引かれ者の小唄と人

は笑いましょう。酒だ!酒を持ってこい。」

門弟が伝七郎に酒を運ばせる。

清十郎・伝七郎の叔父壬生源左衛門が怒りに燃えて

床を強く踏みながら現れた。

源左衛門「都大路を戸板で帰ったというではないか!

貴様等何という馬鹿者だ!おお、清十郎。

やられたな!武士なら潔く腹を切れ!」

林「それはご無体な!」

源左衛門「何が無体だ!右手は残って居る。立派に

切れる筈だ!これだけ揃っていて不甲斐

無い奴等だ!伝七郎は帰っているという

ではないか!」

伝七郎「叔父上。伝七郎は此処に居ります。」

源左衛門「おお!伝七郎。」

伝七郎「叔父上。分かって居ります。兄の仇。吉岡道場の

名に賭けて、武蔵はこの伝七郎が仕留めてご覧

にいれます。」

源左衛門「うん。」

伝七郎は門弟衆を集めて、武蔵が他国には移動していない

であることを確かめ、その宿所を探し出すべく、植田・三田には

三条大橋、横川とその朋輩に丹波口、御池とその友には伏見

街道、早崎・原田には丹波街道に、又二人の門弟に若狭街道

に行くように指示を出し、「一刻の猶予もならん、すぐ行け!」と

激しい言葉で命じた。

武蔵は清十郎の腕を木剣で叩き折って勝った戦いを確かめ

つつ麗らかな陽光を受けた草地の中を通り過ぎていた。

池の畔で一人の老女と出会った。上品な風情を示し、頭巾を

被っている。

この老女は武蔵を見るや震えて恐怖を覚えて、持っていた小

笊も捨てて、「光悦」と叫んで、駆けて行った。武蔵は老尼が何

故恐怖感を覚えて走るように逃げたのかわからず、忘れていた

小笊を届けるべく、彼女を尋ねた。

老母は「光悦」と呼ぶ男に、自身の気持ちを囁き、彼の背に身

を隠す。

光悦と呼ばれた人物は、「どうなされたのです」と老尼に事情

を聞く。

武蔵が近づく。光悦は深々と頭を下げた。この人物が、芸術

家本阿弥光悦であり、老尼はその母妙秀である。

光悦「御牢人様。母が何ぞ過ちを致しました様子。母の粗

相は幾重にも私がお詫び致しましょう。御勘弁下さ

いませ。」

武蔵は微笑む。

武蔵「あいや。お詫びは拙者からせねばならん。何で驚き

なされたのかわからんが、この方の姿を見ると、ご

老母がこの小笊を捨ててお逃げなされた。で、これ

まで持ってきた迄の事です。どうかお手を上げて下

さい。」

光悦「そうですか。はっはっは。お聞きなされたか?母者

人は何か思い違いをされたのでしょうが。」

妙秀「それではこの御牢人様はわし達に危害を加える人

ではありませぬか?」

光悦「危害どころか、若菜を持って来て下さる程心の優し

いお方でございます。」

妙秀「それはまあ済まぬ事を。儂は今思うと誠に済まん事

じゃったが、この御牢人様を一目見た時、何か血臭

いものが眼の前へ来たようで、体じゅうの毛あなが

ぞくとひき締められるように恐かったのじゃ。今、こう

して見れば、なんの事もないお人じゃがの。」

武蔵は瞠目する。命と命の戦いをしている自身の生き方が血の

匂いを放ち、その凄まじい空気を他者に感じさせていることを、老

尼の言葉で知らされた。

光悦も母同様、武蔵の生き方を直感する。

光悦「武者修行殿。お急ぎでなくば、しばらくお休みなさるが

よい。戦の後の一服程良い物はない。母が差し上げま

しょうほどに。さ、どうぞ。」

妙秀「さ、御牢人様、おいでなさいまし。」

武蔵は妙秀・光悦親子の言葉に甘え、御茶を頂くことにする。

☆☆☆自身を教わる☆☆☆

『宮本武蔵』第四部「一乗寺の決斗」において、「血」は重い

主題である。剣士が命を生きて歩む営みにおいて、他の剣士

と戦い、勝たねばならぬ。対戦相手を殺傷せねば自身が殺さ

れる。生きる為には相手を倒し殺傷せねばならぬ。その戦い

には必ず血が流れる。

武蔵は戦いにおいて勝つ為に対戦相手を斬り、地を血で染

める。斬られた者達の苦しみと痛み。この問題が武蔵に問われ

大いなる苦悩として彼の身心に痛感せしめられていく。

内田吐夢は、この武蔵の苦悩を徹底的に追求する。

とまれ、武蔵は、剣と禅を両手にした、東洋のリアリストでは

なかったろうか。

(縄田一男稿『『宮本武蔵』原作と映画のあいだ』より引用

『宮本武蔵』五部作DVD解説所収)

縄田一男の批評『『宮本武蔵』原作と映画のあいだ』に引用さ

れる吐夢の言葉だが、彼の著書『映画監督五十年』において書

かれ語られたものらしい。般若坂で牢人衆を殺しておいて合掌

念仏する日観の在り方に疑問を持った武蔵は、一乗寺の決闘で

七十三人の吉岡一門と戦い、血を流し、観音堂で罪を覚え激しく

苦悶し人形を彫る。

生きる為に血を流し、その流血に罪を感じて、痛みを表現する。

吉川英治は原作小説でこの問題を確かめているが、内田吐夢は

全五部作でこの問題をより強く、より熱く、より深く突きつめ探求して

いる。「映画が原作を越えた」と言うよりも、「原作から託された課題

を映画は深く追求した」という事が自分の意見なのだが、第四部『一

乗寺の決斗』は特に強くこの問題を打ち出している。

吉川英治は、映画版『宮本武蔵』第一作の構想において、内田吐

夢・鈴木尚之の相談に乗って語り合っている。脚色における改変は

英治の許可を貰っていると見てよいのではないかと思う。

吉川英治は明治二十五年(1892年)八月十一日に誕生し、昭和

三十七年(1962年)九月七日に七十歳で死去した。第二部『般若坂

の決斗』は吐夢が撮った、英治追悼の作品であったと思う。

第三部『二刀流開眼』、本作第四部『一乗寺の決斗』、第五部『巌

流島の決斗』も英治から学んだことを問い直し、その奥底の世界迄

帰って明らかにした映像求道である。

内田吐夢は明治三十一年(1898年)四月二十六日岡山県に生ま

れた。本名は内田常次郎である。本作『宮本武蔵 一乗寺の決斗』

公開時満年齢六十五歳である。

共に脚本を書いた鈴木尚之は、吐夢監督の偉大さを本作に確か

めている。

「武蔵シリーズ」にたずさわった私をはじめスタッフの誰もが、

監督としての吐夢にその真骨頂を感じ、この監督に「シンフ

ォニーの偉大な指揮者」の名を冠したのは第四部『一乗寺

の決闘』へのたしかな賛歌であった。

(『私説 内田吐夢伝』345頁 原文ママ

2000年3月16日発行 岩波現代文庫)

自分は『宮本武蔵 二刀流開眼』大詰における五条大橋のシー

ンで、武蔵・朱実・小次郎・植田・城太郎・お通・清十郎といった人々

が集い、それぞれの人生において、高札に書かれる果たし合いの

重さを感じることに、吐夢監督の交響曲指揮者の凄みを思った。

主要登場人物たちが橋に集まり、橋の下にはお杉婆も寝ている

のだが、それぞれの人生の課題を持ちつつ、この集いにそれらの

諸課題が関わり合っていることを痛感する。人生群像劇が、吐夢

監督の指揮棒の元に、一つのシーンに集約されていく。その動き、

その流れに、映像物語の「美」を感じた。

武蔵が清十郎の腕を砕き、清十郎が激痛を堪え、腕を斬った小次

郎が微笑むのは悲痛・残酷ではあるが、剣士武蔵がその酷さを確

かめつつも夕陽に向かって歩むラストに、無限の試練に挑戦する

青年剣士の青春の情熱が燃え、そこには危険な戦いの物語では

あるが、大いなる美があることは否定できない。

吐夢はその美を強力に明かしている。

だが、本作『一乗寺の決斗』は「美」を受けての「苦」の映画な

のである。

木彫り文字で宮本武蔵を表示し赤い字で「一乗寺の決斗」を

豪快に映す。冒頭の題名が、主人公の生き方が血に塗れている

ことを語っている。スタッフ・キャストの表示の後、前三部作の解

説があるが、ここで挿絵を映していることは重要である。

杉本健吉の筆であろうか?武蔵物語のこれまでの名場面が

絵と前三部作の白黒写真で語られる。『二刀流開眼』で鳥をアニ

メーションで描いた吐夢は、今回は絵画を鮮やかに映す。貪欲に

様々な表現を人間実写作品に用いることも、吐夢の探求である。

ナレーターは酒井哲であろうか。声が後の『仁義なき戦い』

シリーズのナレーションと似ている。

人間の動く映像としては最初に武蔵の「名門の子」を語る

シーンが映る。言うまでもなく、『二刀流開眼』ラスト名場面で

ある。だが、吐夢は同じシーンを用いるにしても、単なる説明

ではなく、第四部冒頭としての独自の位置を荷わしている。

空が夕焼けで染まり、「これからだ」と語る武蔵。ここで『二

刀流開眼』では振り返るが、『一乗寺の決斗』では吉岡道場

のシーンとなる。

武蔵が血の道を歩もうとするところで、吉岡家では倒され

流血する清十郎が「名門」の苦悶を叫ぶ。彼は朱実を無理

矢理言う事を聞かせ身体を奪ったことへの罪悪感もこめて

であろう、「俺は卑怯だったのか?」と激しく自問する。精一杯

自分としてはやったが、武蔵の敵になれず、一撃で倒され、

腕を斬って貰ってでも、血のめぐりをなんとか抑え、自身の

足で歩んで帰ろうとしたが、やはり倒れ戸板で帰った。恥と

苦悶で自責の念で一杯になっている。門弟林は懸命に尊敬

する若先生を励ます。

江原真二郎が清十郎の繊細な悩みを深く演ずる。

河原崎長一郎が林の優しさを熱く表現する。

伝七郎には兄の苦悩の叫びに、情けなさを感じ、「お止め

なさい」と冷厳に叱る。勝つか、負けるかが、伝七郎にとって

剣士の道であり、負けて必死に自身の道を命がけで探る兄

の声に全く聞こうとしない。

平幹二朗が畳みかけるような話法で、伝七郎の冷たさを

描く。

一門の重鎮壬生源左衛門が強い足取りで現れ、傷つい

た甥清十郎に「腹を切れ」と厳格に叱責する。

山形勲が厳しい剣士の怒りを熱く語り演じ切る。ここで

の源左衛門は怖い存在である。吐夢は、源左衛門を武門

の意地を重視する存在として最初に語っていることは注目

しておきたい。後に源左衛門は一子源次郎を身を以て守ろ

うとする父親として描かれる。甥には冷酷だが、息子には深

い愛を抱いている。人間の多面的な在り方を名優山形勲

が深く演じ勤める。

武蔵が勝利の喜びを実感している時に、吉岡一門は復讐

心に燃えている。故に「これからだ」の武蔵の台詞は、単なる

二次使用とは言えず、第四部冒頭の言葉と見るべきである。

伝七郎は長老格の植田を始めとする門弟衆に武蔵捜索を

喫緊の課題として命じる。

武蔵は叢を静かに歩んでいる。夕陽のシーンの直後の光景

として撮る。『宮本武蔵』全五部作はそれぞれの時間が直結し

て描写されている。ここにも吐夢の書き方・描き方の完全主義

に近い緻密さ・精密さを痛感する。

初代中村錦之助は昭和七年(1932年)十一月二十日に東京

で誕生した。本名は小川錦一である。歌舞伎俳優として生まれ、

初代中村錦之助の芸名で昭和十一年(1936年)初舞台を踏み、

昭和二十九年(1954年)二月映画界に転身し、東映に入り、大

人気を博し大スタアへの道を歩む。『宮本武蔵』五部作は、五年

の歳月をかけて、一年一作で映画を撮り、吉川英治の大作小説

を映像化し、武蔵の生涯を語るという大企画で、錦之助は吐夢

監督の指導を受け、武蔵の命を銀幕で生ききった。

昭和四十七年(1972年)初代萬屋錦之介に改名する。時代劇

を支えその黄金時代を現出した大スタアであったが、『宮本武蔵』

五部作において芸の求道を明かした。就中本作『一乗寺の決斗』

は剣士の罪の問題を深く探求した物語で、全身全心を挙げて大

熱演した錦之助の熱意が写真全体を根底から支えた。

穏かに草地を歩む武蔵が、池で妙秀尼と出会う。

東山千栄子が妙秀の恐怖を鮮やかに勤める。明治二十三年

(1890年)九月三十日生まれで本名は渡辺せん後に河野せん

である。新劇俳優として歩まれ、ウィリアム・シェイクスピアやア

ントン・チェーホフの作品に出演し千田是也・東野英治郎・小沢

栄太郎と結成した。千田は本作で光悦役で親子役である。東

野は灰屋紹由役で本作に出演している。

映画にも大活躍され、母親役・祖母役・老婆役で観客の心

を打った。深い母性愛の表現が観客の心を暖める。妙秀は

一瞬で武蔵に恐怖を感じ、息子光悦の元に逃げる。

光悦は母の恐怖が何故かわからぬが、無礼な事をしてしま

ったと感じ武蔵に詫びる。

演ずる人は俳優座の役者千田是也である。明治三十七年

(1904年)七月十五日生まれ。日本演劇史の重鎮であり、ド

イツ語翻訳家・思想家でもある。

東山千栄子・千田是也という演劇巨星二人が演ずる妙秀・

光悦母子の深さと重さは圧巻である。

光悦は母の粗相を詫びるが、武蔵は笑顔で小笊を届ける。

妙秀は無礼を詫びて、武蔵の優しさに感謝するが、初対面

時には、「血臭いもの」としての命の在り方を感じたことを正直

に話す。

妙秀の母性愛が、戦いに生きて血を流す武蔵の生き方を、

彼が気づいていないところで言い当てる。

はっとして瞠目する武蔵の驚きを、錦之助が眼光で演じき

る。

自己自身の生き方を、老女の直感に教えられたのだ。

光悦も母の感覚に導かれ、武蔵の生き方を知り、「戦いの

後の一服」の茶を勧める。

武蔵は、自己自身の命の歩みを、妙秀尼・光悦母子に

教わり、茶を賜る。

剣士の学びが、麗らかな陽光を受けた草地において長閑

な茶席で確かめられる。

「剣と禅」の探求が鮮やかに示される場面は、この序盤

の妙秀・光悦母子との出会いであろう。

宮本武蔵は、光悦に芸術を学び、大きく育てられて行く

が、その中でも剣の戦いは彼に迫る。逃げられない剣の戦

の中で自己を確かめる。

内田吐夢は厳しく苛酷な道を選ぶ剣士宮本武蔵を追い、

苦悩の中で葛藤しつつも自己を見出す生き方を尋ねる。

文中敬称略

合掌

南無阿弥陀仏

『宮本武蔵 一乗寺の決斗』五十四歳誕生日

平成三十年(2018年)一月一日

セブン