人口減少が進む中、千葉県では東の端にある銚子が特に苦境に陥っている状況をお伝えしているのですが、直接的に何か提言できるような見識があるわけではないのですが、銚子にほど近いエリアにある重要文化遺産というべき鹿島神宮・香取神宮についてにもっと知ってもらえるとこの地域に人々の関心が向いて、人の往来が増えることで定住者が増えることにつながればいいなと思って紹介しています。

1.創建の古さ

鹿島神宮・香取神宮のいずれも永い歴史を有していて、創建は古く、鹿島神宮は神武元年!

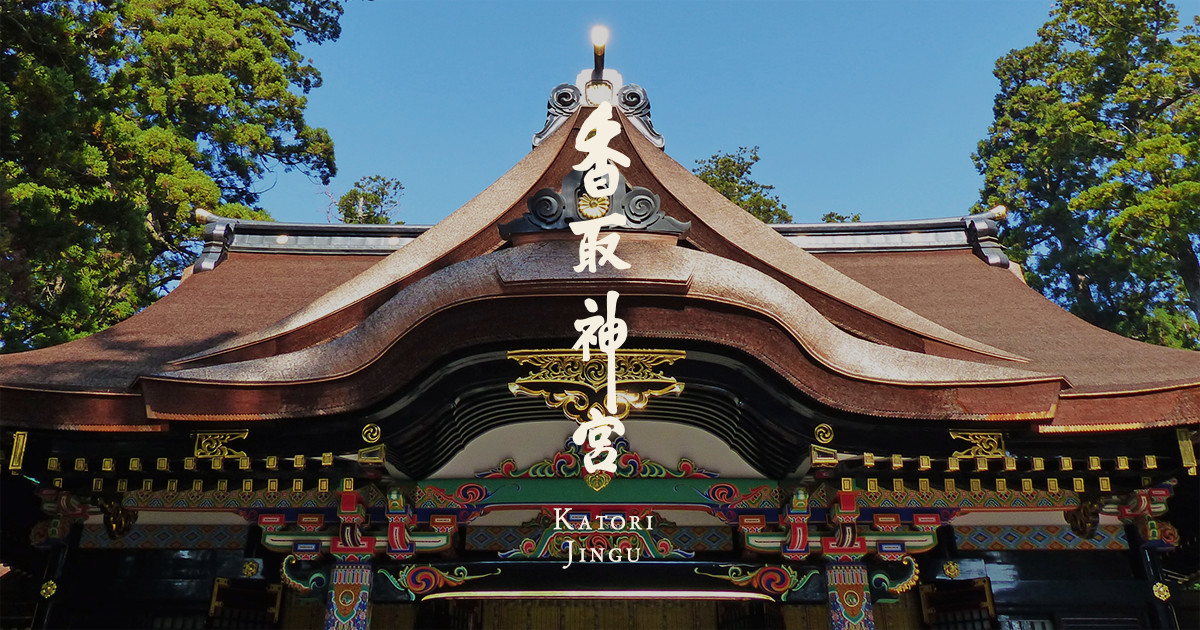

香取神宮は神武十八年の創建と伝えられています。なんと初代天皇の神武天皇の御代に創建されているのです!

これがいったいどのくらい昔のことだかわかるでしょうか。我国の年紀である皇紀でいうと西暦2024年は皇紀2684年になります。鹿島神宮は今から皇紀で2684年前、香取神宮は皇紀2666年前に創建されたとされているのです!実際には、古代の日本では現代の暦と異なり、半年を1年として歴が数えられていたとする学説もあり、現代の暦法に換算しても2000年以上前のことになるのです。

2.「神宮」の称号

東京の人は「神宮」と聞くと「明治神宮」を思い浮かべる方が多いのかと思います。

「明治神宮」は都心にありますから、参拝にも行きやすいですし、多くの人に親しまれています。「明治天皇」を祀る神社だけに創建は大正時代のこと。関東の東端にある2つの「神宮」に比べるとごく最近できた新しい神宮なのです。

「神宮」は特別な格を与えられた神社の称号で、平安時代に儀礼儀式を定めた文書「延喜式」によれば、記された全国の幾多の神社の中で、神宮の呼称を持つ神社は、伊勢神宮・鹿島神宮・香取神宮の3社だけなのです。天照大御神を祀る伊勢神宮が特別な格式を持つ神社とされることに疑問はないでしょう。その一方で、都から遠い東国の端にある2つの神社がなぜ「神宮」の格を与えられているのか不思議ではないですか?また神武天皇は宮崎の日向の地にて、天下の乱れ争いが絶えないのを憂いて、国を治めるのにふさわしいと言われたヤマトの地を平定して、建国したとされていますが、なぜ、九州でもなくヤマトからも遠い東国の鹿島・香取に神社を建て、それらが「神宮」なのでしょうか?

3.御祭神

鹿島神宮の御祭神は、武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)。香取神宮の御祭神は経津主大神(ふつぬしのおおかみ)。この二柱の御祭神は関係しています。奈良時代に編纂された「日本書紀」では、天照大御神の命をうけ、高天原から、出雲の国へ天降り、大国主命(おおくにぬしのみこと)と国譲りの交渉を成し遂げたことが記されています。神武天皇は、大和の地への東征の途上で窮地に陥ったときに、武甕槌大神の御霊剣の神威によって救われたと伝えられています。

それにしても、なぜ、この二柱の御祭神が関東の東の端の地で祀られたのでしょうか?

東北大学名誉教授の田中英道教授は、その謎を、関東が高天原だったと解き明かしています。

教授の著書を読むととても興味が湧いてきますし、日本の歴史の見え方が変わってきます。