易経一日一言をBlogで読めるようにして欲しい、

FBをやっていない人は見られないと連絡がありました。

Blogにも書いています。

~~~~~~~~~~~~~~

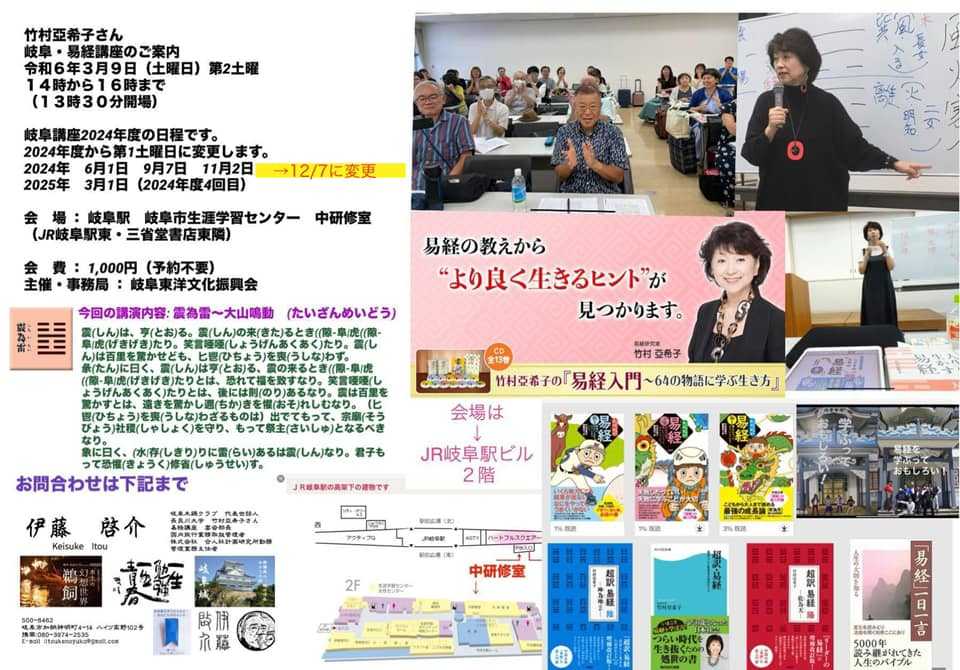

★一般の方がご参加いただける易経講座

【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2024年3月9日(土)14~16時

会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター

(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)

テーマ :【震為雷~大山鳴動】

会 費 : 1,000円(予約不要)

主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会

☆2024年度は、第2から第1土曜日に変更になりました。

☆2024年度 開催予定日:6/1、9/7、12/7(11/2から変更)

2025年 3/1

(いずれも第1土曜日の14~16時)

☆

★

☆

一般の方が参加可能な易経講座

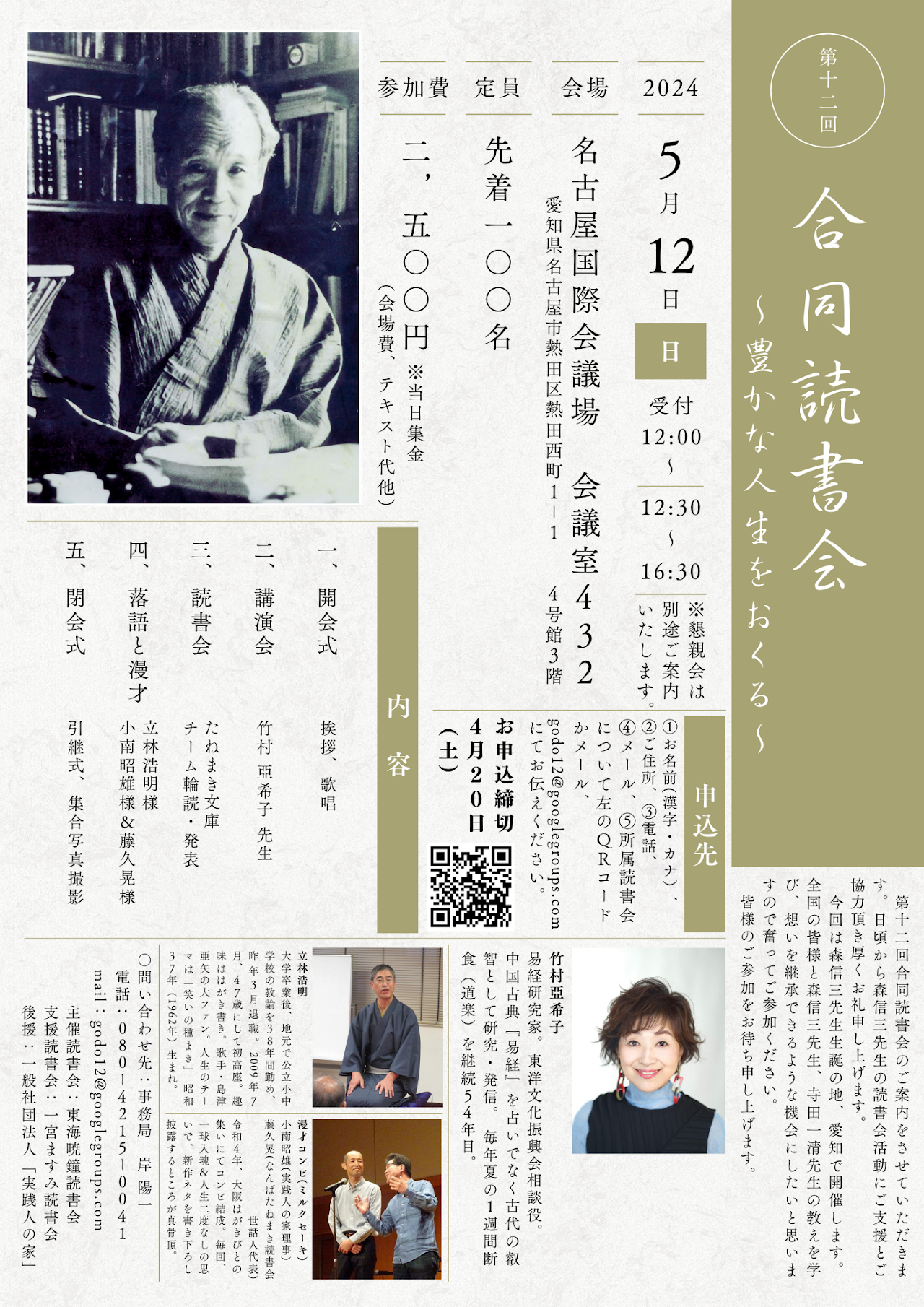

第12回合同読書会

日頃から森信三先生の読書会活動にご支援とご協力頂き熱くお礼申し上げます。 今回は森信三先生生誕の地、愛知で開催します。

全国の皆様と森信三先生、寺田一清先生の教えを学び、思いを継承できるような機会にしたいと思いますので奮ってご参加ください。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

★★★第12回合同読書会 ~豊かな人生をおくる~ ★★★

日 時:2024年5月12日(日)12:30~16:30 (受付12:00~)

場 所:名古屋国際会議場 会議室432 (愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1)

定 員:先着100名参加費:2,500円 ※当日集金。(会場費、テキスト代他)

内 容:1 開会式(挨拶、歌唱)

2 講演会(竹村亞希子先生)

3 読書会(たねまき文庫 チーム輪読・発表)

4 落語と漫才(立林浩明様、小南昭雄様&藤久晃様)

5 閉会式(引継式、集合写真撮影)

その他:懇親会は後日、別途ご案内いたします。

☆申込ページ

https://sites.google.com/view/goudoudokusyokai/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

☆

★

☆

NHK文化センターの易経講座は名古屋も青山(再開)も

4月期の募集が始まりました。

☆名古屋教室は、

月1回の午後の講座と、月2回の夜の講座があります。

☆青山教室は、月1回の午後の講座です。

3つの教室とも、詳細は易経一日一言のずっと下の方をご覧ください。

★

他の「一般の方がご参加いただける易経講座」は

易経一日一言の下の方に記載しています。

~~~~~~~~~~~~~~~

大変遅くなりました!!

(1回抜けました!ごめんなさい。その分も一緒に)

易経一日一言は2月20日~3月3日までの13日分です。

※易経一日一言を一年間通して読まれれば、

易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。

☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、

出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。

~帝王学の書~2月20日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆速やかな補修☆

大過(たいか)は棟(むなぎ)撓(たわ)む。

(沢風大過)

大いに過ぎると棟が撓むとは、建物の内部が余りにも重く、

それに対して屋根や柱が貧弱なために建物が撓んでしまうことをいう。

組織構造に喩えるならば、中間層の勢力が強力で、

それに比して上層と下層の力が脆弱(ぜいじゃく)なため、

物事を動かそうとすると組織が倒壊しかねない非常時である。

撓んだ組織は一度壊して建て直すのではなく、

速やかに改修すべきである。

家の修復のように細やかに徐々に補強して形勢を整えよ、

と易経は教えている。

~帝王学の書~2月21日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆和して同ぜず☆

引きて兌(よろこ)ぶ。

(兌為沢)

兌為沢(だいたく)の卦(か)が示す、

悦ぶ、悦ばせることにも、正と不正があると説く。

「引きて兌ぶ」とは、小人の不正なる悦ばせ方である。

高い地位にある者が、取り巻きを作ろうと、言葉巧みに悦ばせようとする。

若い社員を集めて、自らの昔の成功談を語り、自慢することもその一例である。

その姿は志の低さそのものである。

自戒して、慎むべきである。

~帝王学の書~2月22日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆信賞必罰☆

噬嗑(ぜいごう)は、亨(とお)る。

獄(ごく)を用うるに利(よ)ろし。

(火雷噬嗑)

「噬嗑」とは噛み砕く。

邪魔なものを顎(あご)で噛み砕くことで物事が通るという意味がある。

刑罰を明らかにし、法令を整えて「獄を用いる」。

信賞必罰は必要である。

とくに地位ある者が罪を犯すと、隠蔽(いんぺい)して逃れ得る場合もある。

しかし、いくら過去に功績があっても見逃さず、

悪いことをしたら罰を与えなくてはいけない。

牢獄に入れ、しっかりと噛み砕くように裁き、

問題を解決すべきである。

~帝王学の書~2月23日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆柔順を貫く☆

内(うち)文明にして外(そと)柔順、もって大難を蒙(こうむ)る。

文王(ぶんのう)これをもってせり。

(地火明夷)

地火明夷(ちかめいい)の卦(か)は、明をくらます時を説く。

正しい行いを貫こうとすれば迫害に遭うような時である。

周の文王は大いなる徳を持つがために大きな禍を蒙った。

酒池肉林で知られる殷の紂王によって幽閉されたのである。

しかし、文王は明徳を内に隠し、争おうとせず、

艱難の時に逆らわずに柔順を貫いた。

そして後に逃れ得て、殷を倒したのである。

~帝王学の書~2月24日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆匕鬯(ひちょう)を喪(うしな)わず☆

震は百里を驚かせども、匕鬯を喪わず。

(震為雷)

「震」は雷、突発して起こる変動を意味する。

「匕鬯(ひちょう)」の「匕(ひ)」は神霊に供物を奉ずる匙、

「鬯(ちょう)」は儀式に使う香りのよい酒。

どちらも重大なもの、大切なものを表す。

雷は遠くても稲妻が光り雷鳴が響くが、

大切な祭祀の儀式の最中であれば、

君主は祭器と酒を放り出して逃げたりしない。

突発的な事が起こっても、パニックに陥って大事なものを投げ出さず、

状況をよく見て冷静に判断することを教える言葉。

~帝王学の書~2月25日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆王道を往く☆

憂うるなかれ。

日中に宜(よろ)しとは、宜(よろ)しく天下を照らすべしとなり。

(雷火豊)

雷火豊(らいかほう)の卦(か)は勢い豊かな時を説く。

豊かな時に衰時を考えることは明知である。

しかし、いたずらに憂いてはならない。

「日中に宜(よろ)し」とは、陰で動いたり謀を働いたりせずに、

日の下に明らかにすること。

天下のすべてを明るく照らすことは、

王の王たるものが到達できる王道である。

すべてを成し遂げながら、

地位の衰退や謀反を憂いて不明を働き、滅びた王は多い。

そうならないように、という教訓である。

~帝王学の書~2月26日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆陰の徳☆

牝馬(ひんば)の貞(てい)に利(よ)ろし。

牝馬は地の類、地を行くこと疆(かぎり)なし。

(坤為地)

陰陽の徳を象徴する生き物のうち、陽は天を翔る龍により表される。

それに対して、地を行く牝馬は陰の徳である「従順」の象徴となる。

牝馬は牡馬(ぼば)よりずっと従順である。

「貞(てい)に利(よ)ろし」とは

従うべき時は正しく、堅く徹底的に従うこと。

そうすることで限りない力が発揮できる。

見せかけの面従腹背(めんじゅうふくはい)や、

強い者に諂(へつら)うことは陰の徳ではない。

~帝王学の書~2月27日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆黄裳(こうしょう)、元吉なり☆

黄裳、元吉なり。

象(しょう)に曰く、黄裳元吉なりとは、文中に在ればなり。

(坤為地)

「黄」は古代中国で王位を表す色。

「裳」は下着、下履きの意味。

王は本来、黄色の衣を上着として着るが、裳を下着としてつけている。

これは、人の上位に立たないことの喩え。

王が陰徳を自ら生み出し、民衆を主に置くならば、国は栄える。

「文中」の「文」は権威、誠実、才覚などを意味する。

このような王は、「文」を用いて「中」その時に適った行いをし、

中庸を得ているという意味である。

~帝王学の書~2月28日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆時 中(じちゅう)☆

「時中」とは時に中(あた)る。

時の的を射ることをいう。

「中」は中庸の中である。

ここでいう「時」とは、時間だけでなく、空間、環境も包含している。

春に種を蒔くように、

最も適切な当たり前の行動・対処をすることが大切なのである。

とはいえ、混迷した時に何が最も適切かを判断するのは至難の業である。

常に変化する時の的を鋭く射ることは容易ではない。

しかし、どんな時でも、必ず「時中(じちゅう)」がある。

それを見極め、時に趣く――この精神が易経の本懐である。

~帝王学の書~2月29日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆共時性☆

「共時性」とは心理学者のC・G・ユングが提唱した

「共時性原理」のことである。

心で感じ思ったことと、外部との出来事とが、

あたかも因果関係があるかのように共振共鳴して意味をなすことをいう。

すべての物事は深層でつながり、

互いに連動しているとユングは仮説を立てた。

実はユングは易経に学び、この考え方を提唱したのである。

共時性は偶然の一致として神秘主義とみられる面があるが、

ユングは「共時性は偶然性でなく規則性である」としている。

~帝王学の書~3月1日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆栄枯盛衰の道理☆

易(い)なればすなわち知り易(やす)く、

簡(かん)なればすなわち従い易し。

(繋辞上伝)

「易(えき)」とは変化を意味する。

易経の思想は陰陽説を根本として、すべての事象は春夏秋冬、

日月(じつげつ)の巡りの自然の摂理にしたがって変化するとしている。

これを基に歴史、政治、経済、組織、個人の人生に至るまで、

あらゆる事象に通ずる栄枯盛衰の変化の道理を説く。

易(やさ)しく知りやすい、簡略な原理原則である。

誰もが日常に用いて、従い行うことができる教えである。

~帝王学の書~3月2日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆窮まれば変ず☆

易(えき)は窮まれば変ず。

変ずれば通ず。 通ずれば久し。 (繋辞下伝)

陰が極まれば陽になり、陽が極まれば陰に変化する。

冬が極まれば夏へ、夏が極まれば冬へ向かう。

同様に、物事は行き詰まることがない。

窮まれば必ず変じて化する。

変化したら必ず新しい発展がある。

それが幾久しく通じて行って、それがまた生々流転(せいせいるてん)する。

「通ず」とは成長を意味する。

新たな変化なくして成長発展はない。

易(えき)が最も尊ぶのは新たな変化である。

~帝王学の書~3月3日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆東北には朋(とも)を喪(うしな)う☆

西南には朋を得(う)、

東北には朋を喪うに利(よ)ろし。

西南には朋を得とは、すなわち類と行けばなり。

東北には朋を喪うとは、

すなわち終(つい)に慶びあるなり。

(坤為地)

西南とは温かい、柔和な人間関係を表し、陰陽の「陰」を意味する。

東北は「陽」を表し、冬の厳しさ、緊張感ある関係を表している。

「東北には朋(とも)を喪(うしな)う」を喩えるならば、

女性が嫁いで親しい家族や友人と離れ、

自分が親しんだ環境や関係を断ち切って、

夫に従い、その家に入るようなことをいう。

女性に限らず、新しい環境に身を投じる場合には、

過去を一旦空っぽにして、真っ新な気持ちで飛び込まないと、

決して学ぶことはできない。

また親しい者でいつまでも徒党を組んでいてはいけない。

慣れ親しんだ環境に決別(けつべつ)するのは辛いことだが、

ぬるま湯のような環境にいても人間は育たない。

そういう環境を断ち切ることで、結果的には、

周囲の人も自分も喜びを得ると教えているのである。

『易経一日一言』(致知出版社)

ジャコメッティ 歩く男

☆ ★ ☆

~~~~~~~~~~~~~~

【君子とは何か、小人とは何か】

君子とは何かについて触れておきたいと思います。

ここでいう君子とは龍、つまり、リーダーのことですが、

「君子」とは、一般に

徳高く品位が備わった人のことをいいます。

易経には君子に対して小人という言葉が出てきますが、

小人とは小人物のことです。

君子を王様とすると、小人は大衆を指します。

また、君子は徳高い人に対して、

小人は徳がなく卑しい人をいいます。

さて、ここからは私が易経を学んできて

行き着いた独自の解釈です。

易経に書いてある君子とは、

自分のことは度外視しても、国や社会、

人のためを考え行動する人です。

一方、小人は自分さえよければいい、

つまり私利私欲のために行動します。

たとえば国や組織が危機的状況に直面した時、

保身に走ったり逃げ出したりせず、

自分の身をなげうってでも、

国や組織を守ろうと思うのが君子の生き方です。

とはいえ、本音をいえば、

人は何よりも自分のことが一番大事なものです。

いざという時は、本能的に自分を守ります。

つまり小人とはふつうの人、私たちのことなのです。

しかし、たとえあなたが小人であっても、

リーダーの立場、親の立場、上司の立場に立った時は、

君子の姿勢を持たなくてはならない、と易経は教えています。

人は守るべきもの、養うべきものがあると強くなれます。

たとえ幼子であっても、弟や妹が生まれて、

自分が彼らを守らなければならないと思った時から、

君子になるのです。

私は易経を学びながら、君子とは何か、

また小人とは何かと探究してきて、

この独自の解釈に行き着いた時に、

肩肘を張らずに等身大で

易経が読めるようになりました。

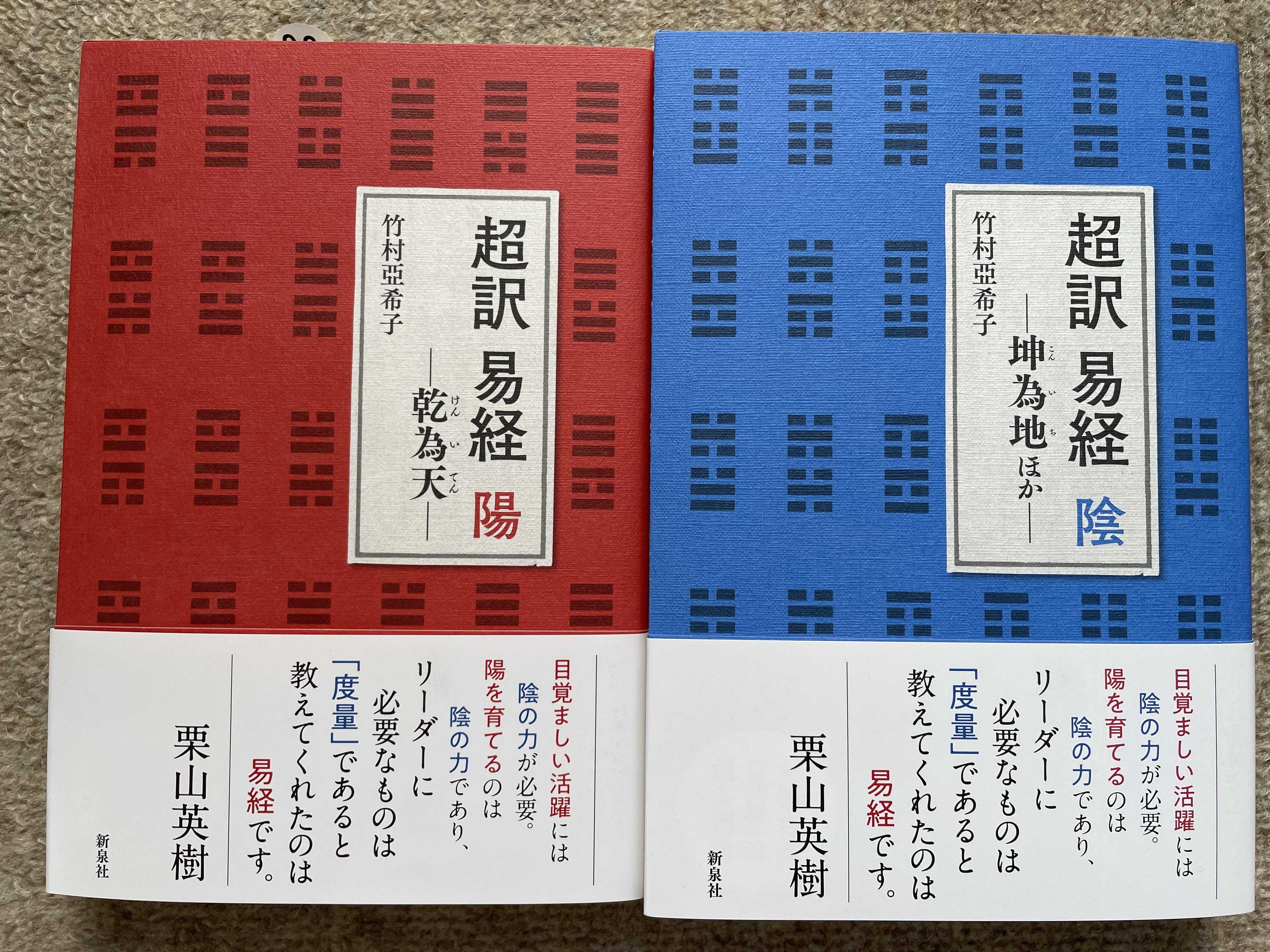

『超訳 易経 陽』赤本より

☆ ★ ☆

【ベストセラー商品とロングセラー商品の比較考察】

「ベストセラー商品は不安定」

ベストセラー商品がなぜ不安定なのかというと、

その商品をいつでも提供できるように、

絶えず確保しておかなければなりません。

そのブームが、いつまで続くかわからないのに、です。

そしてある日突然、売れなくなって、

大量の不良在庫をかかえることになります。

これは僥倖で、“時流”そのものです。

「ロングセラー商品は安定」

ロングセラー商品は 安定しています。

増えもせず、減りもせず、

涸れない泉のように時代の流れに関係なく

ほぼ一定の数量を維持して売れ続けます。

これは“時中”に通じます。

もう一度おさらい!

【時流を追いかけるな】

時流に乗ってはならない

時流を追いかけるな。

時流に乗る者は時流によって滅びると

易経は教えています。

時流に乗ると、時の中心に

我が身をおいている錯覚を生じ、

流れに巻き込まれて

物事の本質を次第に見失っていく。

おいしい話がくると

「渡りに船だ」と飛びつく。

冬に種を蒔く行為です。

オイシイ話のサーフィンを求めだす。

そしていずれ、

大失敗すると書かれています。

『超訳 易経 陰』青本より

~~~~~~~~~~~~~~

ニコラ・ド・スタール「灯台(アンティーブ)」

~~~~~~~~~~~~~~

☆2024年度 各地の

一般の方が参加可能な易経講座やセミナーのお知らせです。

※全国各地、どなたでもご参加いただけます

☆講演やセミナーで私が主催するものは一つもありません。

それぞれ主催者がいらっしゃいます。

予約が不要のものもあります。

※ほとんどの私の講演は、企業や官庁関係の主催のため

一般の方はお聴きいただけません。

こちらに紹介する講演やセミナーは、一般の方もご参加いただけます。

☆

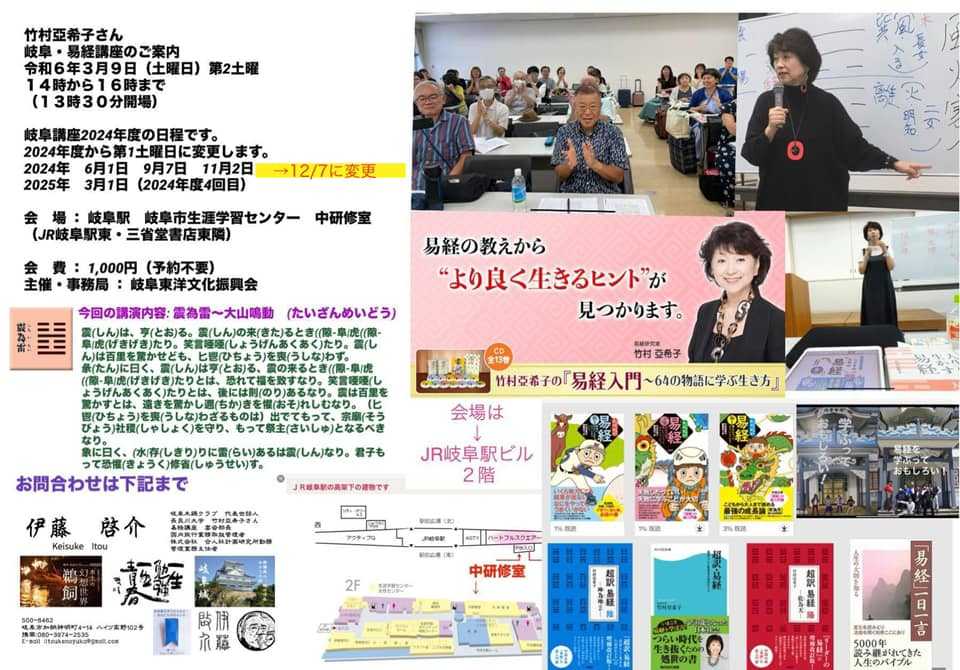

★一般の方がご参加いただける易経講座

【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2024年3月9日(土)14~16時

会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター

(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)

テーマ :【震為雷~大山鳴動】

会 費 : 1,000円(予約不要)

主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会

☆2024年度は、第2から第1土曜日に変更になりました。

☆2024年度 開催予定日:6/1、9/7、12/7(11/2から変更)

2025年 3/1

(いずれも第1土曜日の14~16時)

☆

★

☆

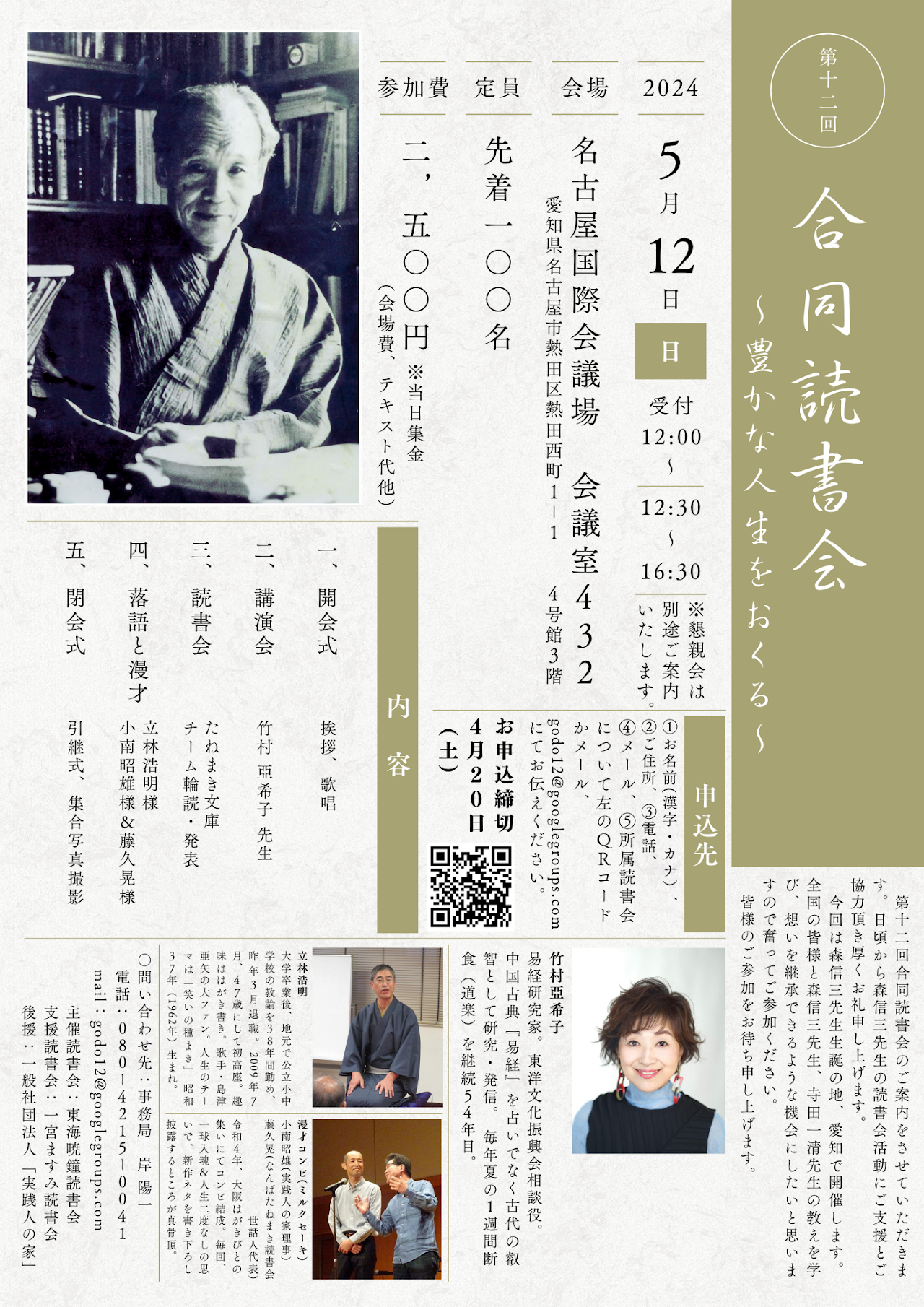

第12回合同読書会

日頃から森信三先生の読書会活動にご支援とご協力頂き熱くお礼申し上げます。

今回は森信三先生生誕の地、愛知で開催します。

全国の皆様と森信三先生、寺田一清先生の教えを学び、

思いを継承できるような機会にしたいと思いますので奮ってご参加ください。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

★★★第12回合同読書会 ~豊かな人生をおくる~ ★★★

日 時:2024年5月12日(日)12:30~16:30 (受付12:00~)

場 所:名古屋国際会議場 会議室432 (愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1)

定 員:先着100名参加費:2,500円 ※当日集金。(会場費、テキスト代他)

内 容:1 開会式(挨拶、歌唱)

2 講演会(竹村亞希子先生)

3 読書会(たねまき文庫 チーム輪読・発表)

4 落語と漫才(立林浩明様、小南昭雄様&藤久晃様)

5 閉会式(引継式、集合写真撮影)

その他:懇親会は後日、別途ご案内いたします。

☆申込ページ

https://sites.google.com/view/goudoudokusyokai/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0

☆

★

☆

NHK文化センターの易経講座は名古屋も青山(再開)も

4月期の募集が始まりました。

★2023年10月25日、27年目に突入したNHK文化センター名古屋 夜の易経講座。

ゲスト講師お二人や受講生さん達の出版&増刷の報告などのあと、

易経繋辞下伝に戻って読み、そのあと

全員集合写真(有志のみ)を受講生の今井さん(プロ)に撮影して頂きました。

しかし驚くほど女性が増えました![]() 有難いことです。

有難いことです。

2024年2月14日(水)NHK文化センター 夜の易経講座。

今回は「水天需」をしっかり目に解説しました。

実は「水天需」の時中は映画『雨あがる』とそっくりです。

2/5にNHK BS101で放映されると知ったので、出来れば録画して

14日の講座までに観ておくように受講生さん達に連絡しておきました。

「水天需」の解説と映画『雨あがる』の資料の突合せをしたあと、

受講生さん達に摺り合わせの話し合いをして頂きました。

もの凄い盛り上がりで、コロナ以来、久しぶりの懐かしい光景でした。

キャンセル待ちが解消しました❣(残りわずか)

NHKビルの大会議室が教室(100人収容可。残席が若干あります)

☆NHK文化センター名古屋教室「易経」講座募集中。

月2回、第2・4水曜 18:30~20:00

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_440408.html

2024年10月に28年目に突入します。

四半世紀継続の長寿講座 感謝❣

☆中国古典「易経」を占いでなく、古代の叡智を学ぶ目的でスタートした講座です。

※易経全文を15年かけて読み込んでいます(1997年10月より)

※占いの講座ではありません。

※帝王学のTOPとされた中国古典『易経』を読み、古代の叡智を学びます。

※途中受講できます。

※NHK文化センターは他に新規の超入門 易経講座を名古屋で開催しています。

その講座も募集中です。

☆「NHK文化センターでキャンセル待ちNo.1の帝王学講座」と紹介された講座です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000071793.html

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

★午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。

月1回午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。

2月21日は下記を読み始めます。

【陰の時代を生きる~坎為水(習坎)

~四難卦に学ぶー逆境をいかに生きるか①】※終了。次回は3/6(変則日程)

午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。

●2024年4月期の募集が始まりました。

新しい方にいつも必ずお伝えしていることがあります。

易経を学ぶコツは、分からないことを気になさらないでください。

「わからないな~」とか「ふ~~ん」程度に受け止めてください。

何か腑に落ちることが一つでもあったら「シメた!」と思ってください。

易経は難しい文字や符合、約束事が多いため難解とされています。

でも覚えようとなさらないでください。

忘れて構いません。何度でも出てきます。

回数を重ねるうちに「な~~んだ、こんなことか❣」となります。

また途中からの受講でも、サボりながらでも継続されていけば、

必ず理解出来るようになります。

この講座は、分からないことを気にせず読み続けていけば、

難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が、

知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。

乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます![]()

※今回のテーマでは、時間の縛りを気にせずに、

青本の卦をかなり詳しく深読みしていくことにしました。

なので1~2年間の予定を、〇?年間に変更しました。

☆易経超入門講座 次回は

2024年 3/6(変則日程)

4/17、 5/15、 6/19、 7/17、 8/21、 9/18

☆途中受講OKです。

☆ご注意! 占いではありません。

乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます✌

NHK文化センター名古屋教室

<易経超入門 時の変化の法則を読む>

【教室】毎月1回 第3水曜 15:30~17:00(全6回)

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1224661.html

『超訳易経 陰 坤為地ほか』~陰の時代を生きる〜

【オンデマンド】(2週間の配信)募集中❣申込先

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1226306.html

易経は最古の帝王学でその時の解決策を教えてくれます。

「坤為地―大地と牝馬の物語」をメインに「天雷无妄」「山天大畜」「火天大有」「水風井」「艮為山」など十数卦を〇?年間かけて読み、「時中」(物事の解決策)を学びます。

☆ ★ ☆

NHK文化センター青山教室の易経講座が

4月から再開‼ 募集が始まりました。

2023年10月からの半年間、多忙のためにお休みを頂いていましたが、

2024年4月から再開いたします。

東京 青山 「易経超入門~64卦を読み解く」4月期😁募集中❣

☆ 4/19、5/17、6/21、7/19、8/30(変則日程)、9/20

☆ご注意! 占いではありません。

☆途中受講OKです。

☆NHK文化センター青山 易経ハイブリッド講座。

第3金曜 16:15~17:45

★青山は1卦(ひとつの物語)を1回90分で読み切ります。

【教室】↓「易経超入門~64卦を読み解く」申込ページ。

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1247398.html

【オンライン】「易経超入門~64卦を読み解く」申込ページ。

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1238192.html

毎回1卦ずつなので、短期間で64卦を押さえることが出来ます。

※見逃し配信(1週間ほど)があります。

なるべく短期間で易経全体を把握したい場合は青山講座をおススメします。

古来、四書五経のトップ、帝王学の書とされてきた「易経」は東洋最古の書物です。

易経には私たちの人生で起こりうるあらゆる事柄について、64の物語(64卦)がたとえ話として書かれています。毎月1回、ひとつの物語から「時の変化の法則」とその時の解決策を読み解いていきましょう。今期は、25天雷无妄からです。

※この講座は分からないことを気にせず読み続けていけば、難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。

途中受講も可。半年受講後、多忙になり3ヶ月休んだ後に受講を再開されても大丈夫です。サボりながらでも継続されていけば必ず理解できるようになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★一般の方がご参加いただける易経講座

2023年10月6日の博多易経セミナー第1回「龍の物語」(乾為天)

満席感謝❣ 遠くは金沢、千葉からお越しの方や、宮崎・熊本の方も。

主催者さんは箕浦雅子さん、司会は吉開ひとみさん。

お2人ともコロナ前まで8年間継続した旧博多講座の受講者さんです。

NHK名古屋や青山のオンライン講座の受講者さんも10名近くご参加。

リアルでは初対面で、いろいろと参考になるお声が聴けて嬉しく有難かったです。新しい方も多いので初回は「龍の物語」を読みました。

今後もハイブリッドで年3回継続の予定で、

次回第2回目は 2024年4月5日(金)14〜17時です。

「陰の時代の生き方~坤為地~十二消長卦」

講座終了後に即、32名の方から受講お申込みを頂きました。

感謝感謝です![]()

☆第3回 7月5日(金)「天雷无妄、山火賁」

☆第4回 10月4日(金)「火天大有、天火同人」

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

★一般の方がご参加いただける易経講座

【東洋文化振興会】易経は年1回のみ。

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2024年10月12日(土)14~16時

演題:【地天泰】と【天地否】

「地天泰」は上下和合、泰平の時。

「天地否」は上下が塞がる、時代閉塞。

泰は否へ、否は泰へと循環する対の卦。

二卦を一緒に読みます。

☆

★

☆

★一般の方がご参加いただける易経講座

どなたでも参加出来ます❣

易経講座 一般参加の皆様へ

北大阪経営塾 特別幹事:中村雄一 檜山哲 種橋伯子

竹村亞希子先生 「第44、45、46、47回 易経講座」 開講のご案内

拝啓 竹村亞希子先生の易経講座です。世界最古の帝王学「易経」から、険難を乗り越えた聖賢の素晴らしい言葉に触れ、兆しを観る力を養いましょう。大変貴重な講座です。

前回、ハイブリッド開催です。会場参加か、オンライン参加を選択頂けます。

奮ってご参加下さい。初参加の皆様も大歓迎です。

※1ヶ月前に申込方法の告知をします。

日 時:令和6年

5月30日、7月26日、9月26日、11月28日(全て木曜日)

午後6時スタート(受付開始午後5時45分)

午後6:00~午後8:30 勉強会

会 場: TKPガーデンシティ 大阪リバーサードホテル 4階 会議室

〒534-0027大阪市都島区中野町5-12-30 TEL:06-6928-3251

人数制限: 会場参加 ⇒【申込先着80名様】

オンライン参加⇒【申込先着100名様】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆

★

☆

~~~~~~~~~~~~~~

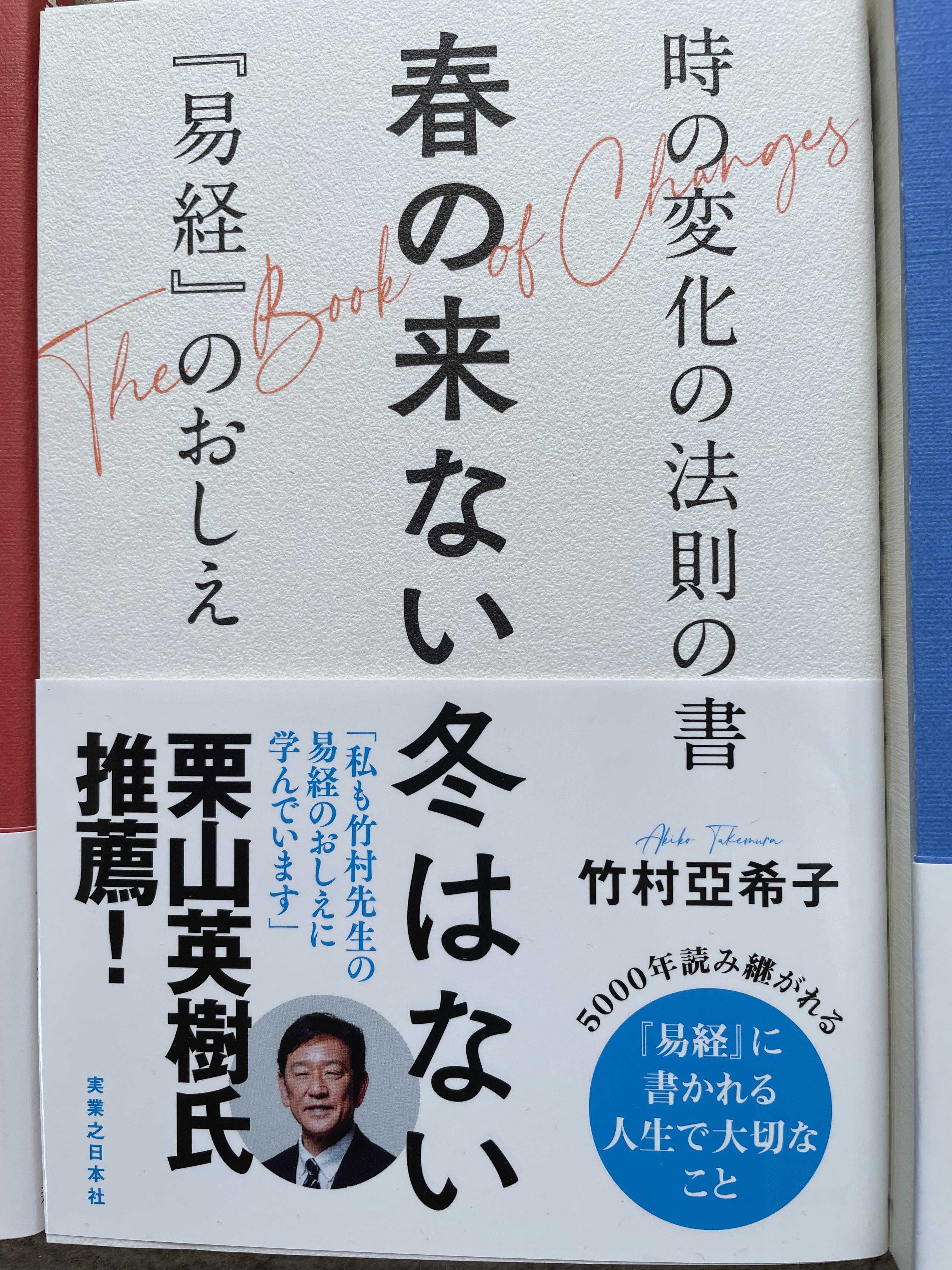

監督が拙著3冊の推薦をしてくれました。感謝。

推薦帯付きの本

★もし新しい推薦帯付きをお求めの場合は、

新泉社と実業之日本社のそれぞれの出版社に申し込むか、

書店に新しい帯でと注文をされるようにお願いいたします。

『超訳 易経』赤本・青本(新泉社)

https://www.amazon.co.jp/dp/478772004X/

https://www.amazon.co.jp/dp/478772018X/

『春の来ない冬はない』(実業の日本社)

https://www.amazon.co.jp/dp/4408339245

~~~~~~~~~~~~~~

2023年5月13日の栗山監督との易経対談 にご参加の皆さまへ。

ありがとうございました❣

受講者さんは教室が212名、オンラインが267名でした。

栗山監督との易経対談のテーマは「陰は陽を引き出す」。

「陽の集団」を一つにまとめあげるには~

~WBC侍たちは「陽の集団」~易経の教える「陰の力」

感謝❣感謝❣です。