FBをやっていない人は見られないと連絡がありました。

Blogにも書いています。

~~~~~~~~~~~~~~

易経一日一言は10~16日の6日分です。

※易経一日一言を一年間通して読まれれば、

易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。

☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、

出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。

~帝王学の書~10月10日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆乱世の処世術☆

天地交わらざるは否(ひ)なり。

君子もって徳を倹(けん)にし難を辟(さ)く。

栄(えい)するに禄(ろく)をもってすべからず。

(天地否)

天地交(まじ)わらざるとは、人が起こした禍で無道乱世の世の中。

会社組織に喩えると、経営者側は利権をあさり、

従業員はなるべく怠けようとするような状況である。

このような時は、爵禄つまり出世や儲け話から遠ざかり、

要職に就くべきではない。

要職に就けば、後に必ず災難が降りかかる。

よく省みて、警戒謹慎することが必要だ。

~帝王学の書~10月11日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆役を解く☆

君子維(こ)れ解くことあらば、吉なり。

小人に孚(まこと)あり。 (雷水解)

「維れ」とは、険難の原因を作った小人。

とはいえ、自分も賢人の諫言(かんげん)を受け容れず、

利権をあさろうという気持があったからこそ、小人を引き寄せたのである。

「解く」とは、解放・解散。

小人を排撃し罰するのではなく、役から去らせて、

実力と徳のある賢人たちを大切にする。

無情な排除を行わなければ、「孚(まこと)」誠意が伝わり、

小人にも誠意が芽生え、心改めて去って行くと教えている。

~帝王学の書~10月12日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆守成と陰徳☆

永く貞(ただ)しきに利(よ)ろし。

用六(ようりく)の永貞(えいてい)は大をもって終わるなり。

(坤為地)

「創業」と「守成」を陰陽に割り振るならば、

「創業」は陽で「守成」は陰となる。

積極的に推進する「陽」の力だけでは

物事を永く持続することはできない。

繁栄を保つには柔順柔和に従い、

受容する「陰」の力をリーダー自らが生み出す努力が必要。

「用六(ようりく)の永貞(えいてい)」とは、

「陰」の徳を用いて永く正しく守り、大きな功績を成就すること。

国や組織のリーダーは、とくに陰徳を体得しなくてはいけない。

~帝王学の書~10月13日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆守成時の心得☆

高宗(こうそう)鬼方(きほう)を伐(う)つ。

三年にしてこれに克(か)つ。

(水火既済)

「高宗(こうそう)」とは殷(いん)の中興の祖である名君、武帝。

「鬼方(きほう)」とは北方の蛮族。

武帝は天下が安泰であるにも関わらず、北の蛮族に戦いを仕掛けた。

名君といえども勝つまでに三年もかかり、国力は衰えた。

水火既済(すいかきせい)の卦(か)は完成の時を説く。

創業守成でいえば守成にあたる。

この言葉は、守成の時には内部の安定に努めるべきであり、

外部進出を図るべきではない、という戒めになっている。

~帝王学の書~10月14日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆童観(どうかん)は小人の道☆

童観は、小人の道なり。 (風地観)

「童観」とは幼い子どもの見方をいう。

今、何が起こっているかという出来事のあらましを知るだけで、

その示す意味や人心を推し量ることができない。

まだ年若ければ仕方ないが、一国一城を担うような組織のリーダーが

浅はかな物の見方しかできないようでは恥ずかしい。

「観」は洞察を説く卦(か)。

組織を担う者は、

必ず兆しを察する洞察力をつけなくてはならないと

易経は説いている。

~帝王学の書~10月15日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆私物化への警告☆

井(せい)収(く)みて幕(おお)うことなかれ。

(水風井)

井戸は広く万人を養うものであり、

いつでも水を汲み上げて用いるものである。

それゆえに、決して井戸に覆(おお)いをして私物化してはならない。

この井戸の役割、構造や用い方、その管理は

国や会社組織に見立てられる。

会社は広く社会に貢献して人を養うことが役目である。

ゆえに経営者は会社を私物化してはならない。

情報公開や透明性を重んじ、

しっかりとした管理体制を完成させなければならないのである。

~帝王学の書~10月16日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆禄(ろく)を施す☆

君子もって禄を施して下に及ぼし、徳に居ることすなわち忌(い)む。

(沢天夬)

沢天夬(たくてんかい)の「夬」は決断・決壊を意味する。

下位の者が上位の者を退け、古い体制を排除して新たな時を切り開く道を説く。

「禄」は恩沢・恵み・情け。

これまで上位で止まっていた恩沢の構造を壊し、

下位にまで及ぼし、遍く潤わせる。

そのような維新を起こす者が、恩沢を自分の所に止めて下に施さず、

あるいは施しても、それを自分の徳や手柄とするのは忌むべきことである。

『易経一日一言』(致知出版社)

ジャコメッティ 歩く男

☆ ★ ☆

~~~~~~~~~~~~~~

【君子とは何か、小人とは何か】

君子とは何かについて触れておきたいと思います。

ここでいう君子とは龍、つまり、リーダーのことですが、

「君子」とは、一般に

徳高く品位が備わった人のことをいいます。

易経には君子に対して小人という言葉が出てきますが、

小人とは小人物のことです。

君子を王様とすると、小人は大衆を指します。

また、君子は徳高い人に対して、

小人は徳がなく卑しい人をいいます。

さて、ここからは私が易経を学んできて

行き着いた独自の解釈です。

易経に書いてある君子とは、

自分のことは度外視しても、国や社会、

人のためを考え行動する人です。

一方、小人は自分さえよければいい、

つまり私利私欲のために行動します。

たとえば国や組織が危機的状況に直面した時、

保身に走ったり逃げ出したりせず、

自分の身をなげうってでも、

国や組織を守ろうと思うのが君子の生き方です。

とはいえ、本音をいえば、

人は何よりも自分のことが一番大事なものです。

いざという時は、本能的に自分を守ります。

つまり小人とはふつうの人、私たちのことなのです。

しかし、たとえあなたが小人であっても、

リーダーの立場、親の立場、上司の立場に立った時は、

君子の姿勢を持たなくてはならない、と易経は教えています。

人は守るべきもの、養うべきものがあると強くなれます。

たとえ幼子であっても、弟や妹が生まれて、

自分が彼らを守らなければならないと思った時から、

君子になるのです。

私は易経を学びながら、君子とは何か、

また小人とは何かと探究してきて、

この独自の解釈に行き着いた時に、

肩肘を張らずに等身大で

易経が読めるようになりました。

『超訳 易経 陽』赤本より

☆ ★ ☆

【兆し~潜象は現象に前駆する~楢崎皐月】

易経のいう「兆し」とはなんでしょうか。

「冬に種をまいても秋に実りは得られない」

では、種をまくタイミングはどのように知ればいいのでしょう。

それがまさに「兆しを観る」ということです。

ちなみに、「見る」でなく「観る」としたのは、

目に見えるものは「見る」、

目に見えないものを感じとって察することを「観る」と、

易経は使い分けていると、私が解釈しているからです。

私がこの「兆し」を理解するうえでたいへん助けになったことに、

ある人物との出会いがあります。

その人物とは、物理学者でカタカムナ文明

(先史時代の日本に存在したとされる超古代文明)

でも有名な楢崎皐月さんです。

1972年、私は父の書斎で

楢崎さん自筆のカタカムナについての資料を見て、

易経との関連を強く感じました。

そしてどうしてもお会いしたいと思い、楢崎さんと連絡を取ったのです。

最晩年の楢崎さんは、外部のどなたとも会われなくなっていたのですが、

私のたっての願いにより、「一時間だけ」という約束で、

習志野のご自宅を訪ねることができました。

その面会で、最初に私が

「カタカムナの考えは易経を読み解くヒントになる」というと、

楢崎さんはカタカムナとの出合いや、ご自身の数奇な運命について

6時間にわたり語り続けてくれました。

そして、

「潜象は現象に前駆する」

と言われたのです。

このことばを聞いたとき、

「易経のいう兆しとはこれだ!」

と、私は一瞬にして腑に落ちました。

『超訳・易経』 第二章より

※楢崎さんはこの日、「竹村亞希子さんを紹介するので、相似象の会員誌を送るように」と、楢崎さんが晩年出会った後継者・宇野多美恵さんに手紙を書いてくれました。当時宇野さんは、楢崎さんと直接会うことも電話で話すことも出来ない状況でした。楢崎さんが亡くなられた後で、初めて宇野さんに会った時は、誰も会えなかった最晩年の楢崎さんになぜ私が会う事が出来たのか、その6時間の話の内容の詳細と、その後亡くなるまで3ヶ月に一度の楢崎さんとの電話報告の内容を訊かれました。そして宇野さんは、楢崎さんとの出会いからの話を述懐されたのでした。

『超訳 易経 陰』青本より

~~~~~~~~~~~~~~

ニコラ・ド・スタール「灯台(アンティーブ)」

~~~~~~~~~~~~~~

☆2023年度 各地の

一般の方が参加可能な易経講座やセミナーのお知らせです。

※全国各地、どなたでもご参加いただけます

☆講演やセミナーで私が主催するものは一つもありません。

それぞれ主催者がいらっしゃいます。

予約が不要のものもあります。

※ほとんどの私の講演は、企業や官庁関係の主催のため

一般の方はお聴きいただけません。

こちらに紹介する講演やセミナーは、一般の方もご参加いただけます。

「NHK文化センターでキャンセル待ちNo.1の帝王学講座」と紹介されました。

↓

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000071793.html

27年目に突入(月2回)夜の名古屋NHK文化センター易経講座。

NHKビルの大会議室が教室(100人までOK。残席が若干あります)

キャンセル待ちが解消‼

☆NHK文化センター名古屋教室「易経」講座募集中。

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_440408.html

2023年10月に27年目に突入しました。 四半世紀継続の長寿講座 感謝❣

※現在、易経全文を読む2周目。十翼の繋辞伝を(64卦を復習しながら)

19年ぶりに3年前から読んでいます。

☆中国古典「易経」を占いでなく、古代の叡智を学ぶ目的でスタートした講座です。

※易経全文を15年かけて読み込んでいます(1997年10月より)

※占いの講座ではありません。

※帝王学のTOPとされた中国古典『易経』を読み、古代の叡智を学びます。

※途中受講できます。

※NHK文化センターは他に新規の超入門 易経講座を名古屋で開催しています。

その講座も募集中です。

☆

★

☆

午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。

●2023年10月期が始まりました。

新しい方にいつも必ずお伝えしていることがあります。

易経を学ぶコツは、分からないことを気になさらないでください。

「わからないな~」とか「ふ~~ん」程度に受け止めてください。

何か腑に落ちることが一つでもあったら「シメた!」と思ってください。

易経は難しい文字や符合、約束事が多いため難解とされています。

でも覚えようとなさらないでください。

忘れて構いません。何度でも出てきます。

回数を重ねるうちに「な~~んだ、こんなことか❣」となります。

また途中からの受講でも、サボりながらでも継続されていけば、

必ず理解出来るようになります。

この講座は、分からないことを気にせず読み続けていけば、

難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が、

知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。

※今回のテーマでは、時間の縛りを気にせずに、

青本の卦をかなり詳しく深読みしていくことにしました。

なので1~2年間の予定を、〇?年間に変更しました。

☆易経超入門講座 10/18、11/15、12/20・・・ ☆途中受講OKです。

【陰の時代を生きる~泰と否_対称的な二つの卦】

9月は天地否を読了。

☆10月18日から「天火同人」を読み始めます。読む予定の卦は、天火同人・習坎・火沢睽・水沢節ほか

☆ご注意! 占いではありません。

乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます✌

NHK文化センター名古屋教室

<易経超入門 時の変化の法則を読む>

【教室】毎月1回 第3水曜 15:30~17:00(全6回)

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1224661.html

『超訳易経 陰 坤為地ほか』~陰の時代を生きる〜

【オンデマンド】(2週間の配信)募集中❣申込先

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1226306.html

易経は最古の帝王学でその時の解決策を教えてくれます。

「坤為地―大地と牝馬の物語」をメインに「天雷无妄」「山天大畜」「火天大有」「水風井」「艮為山」など十数卦を〇?年間かけて読み、「時中」(物事の解決策)を学びます。

※この講座は、分からないことを気にせず読み続けていけば、難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が、知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。

※また途中受講もOKで、半年受講後、多忙になり3ヶ月休んだ後に受講を再開されても大丈夫です。

サボりながらでも継続されていけば、必ず理解出来るようになります。

#易経

#竹村亞希子の易経講座

#時の変化の法則の書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆

★

☆

10月6日の博多易経セミナー第1回「龍の物語」(乾為天)

満席感謝❣ 遠くは金沢、千葉からお越しの方や、宮崎・熊本の方も。

お2人ともコロナ前まで8年間継続した旧博多講座の受講者さんです。

リアルでは初対面で、いろいろと参考になるお声が聴けて嬉しく有難かったです。

今後もハイブリッドで年3回継続の予定で、

次回第2回目は2024年4月5日(金)14〜17時です。

講座終了後に即、32名の方から受講お申込みを頂きました。

感謝感謝です

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

★一般の方がご参加いただける易経講座

【東洋文化振興会】易経は年1回のみ。予約不要。

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2023年10月14日(土)14~16時

演題:【天沢履~虎の尾を踏む】

※儒家の基本書「五経」の一つ「易経」

会 場 : 新日本法規出版本社別館・名古屋支社4F「大会議室」

名古屋市中区栄1-26-11

(地下鉄伏見駅6番出口徒歩10分)

会 費 : 1,000円(予約不要)

主催・事務局 : 東洋文化振興会

~~~~~~~~~~~~~~

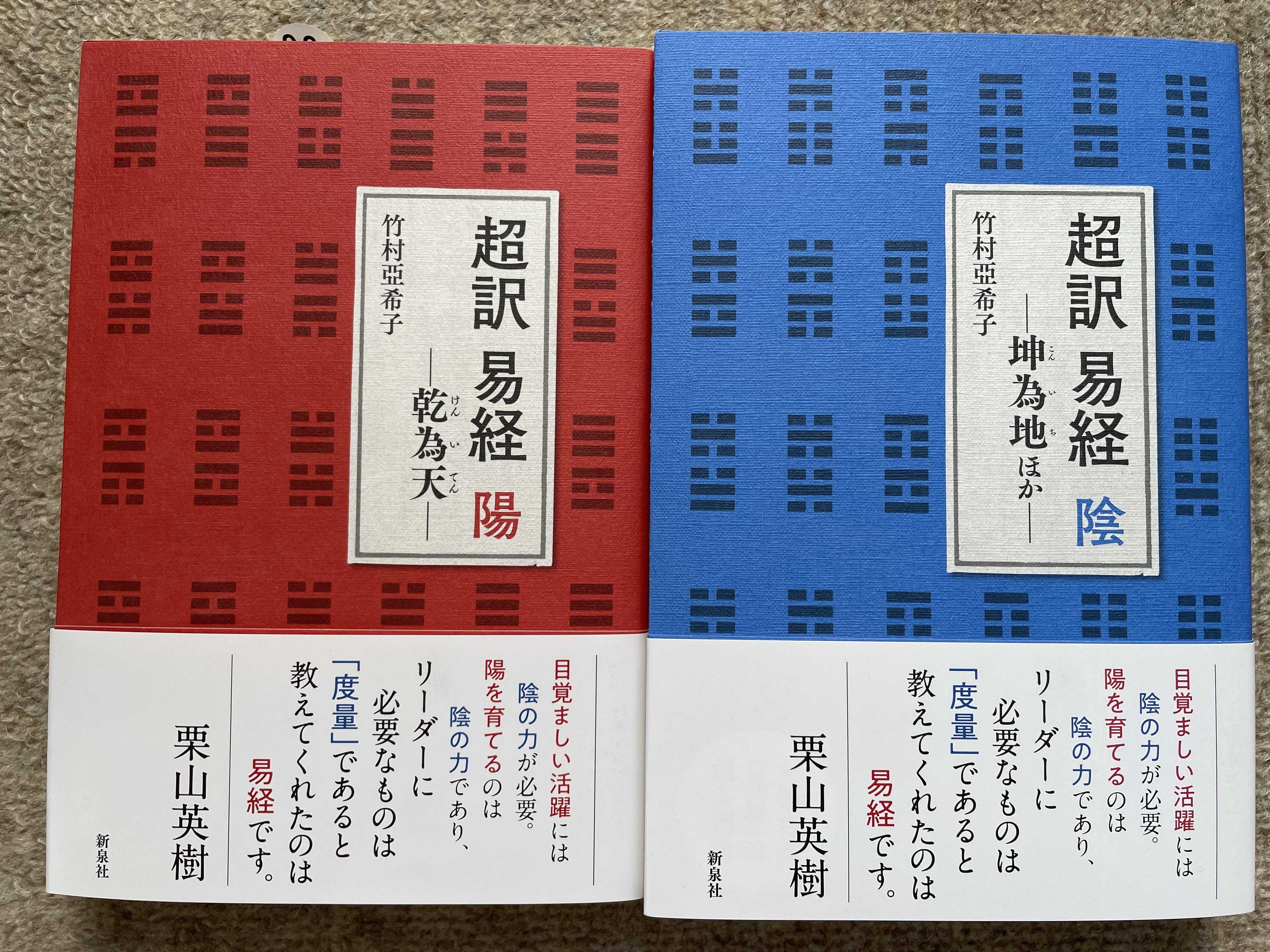

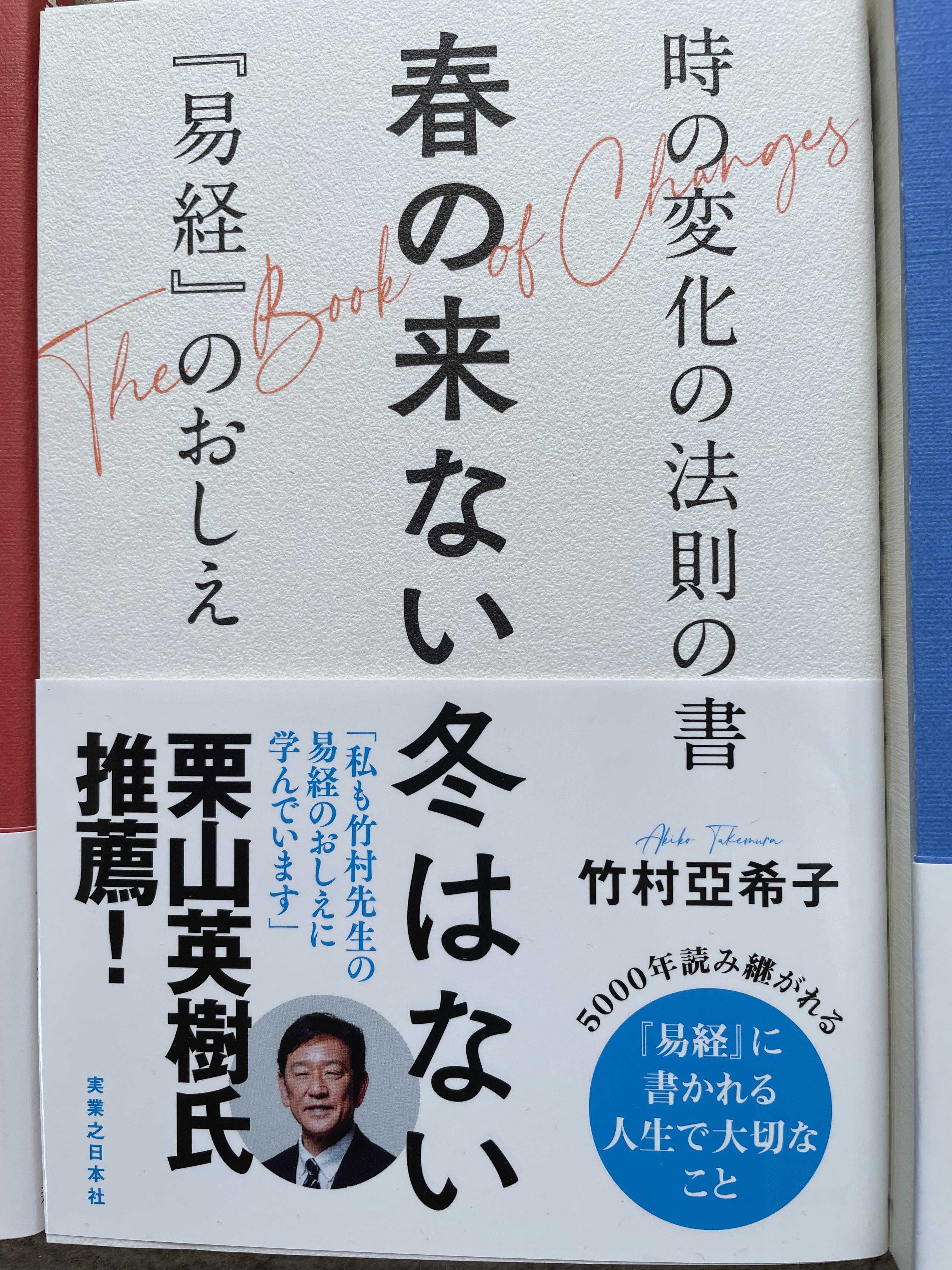

監督が拙著3冊の推薦をしてくれました。感謝。

推薦帯付きの本

★もし新しい推薦帯付きをお求めの場合は、

新泉社と実業之日本社のそれぞれの出版社に申し込むか、

書店に新しい帯でと注文をされるようにお願いいたします。

『超訳 易経』赤本・青本(新泉社)

https://www.amazon.co.jp/dp/478772004X/

https://www.amazon.co.jp/dp/478772018X/

『春の来ない冬はない』(実業の日本社)

https://www.amazon.co.jp/dp/4408339245

~~~~~~~~~~~~~~

2023年5月13日の栗山監督との易経対談 にご参加の皆さまへ。

ありがとうございました❣

受講者さんは教室が212名、オンラインが267名でした。

栗山監督との易経対談のテーマは「陰は陽を引き出す」。

「陽の集団」を一つにまとめあげるには~

~WBC侍たちは「陽の集団」~易経の教える「陰の力」

感謝❣感謝❣です。

司会の渡邊晶子さん・栗山英樹監督・亞

WBC記念!

栗山監督サイン入り記念グッズを頂きました❤ 感謝‼