☆時の流れに従って生きる/わからないままに受け止める

☆リーダーの役割~帝王学の書~6月1~6日の6日分の『易経一日一言』(致知出版社)

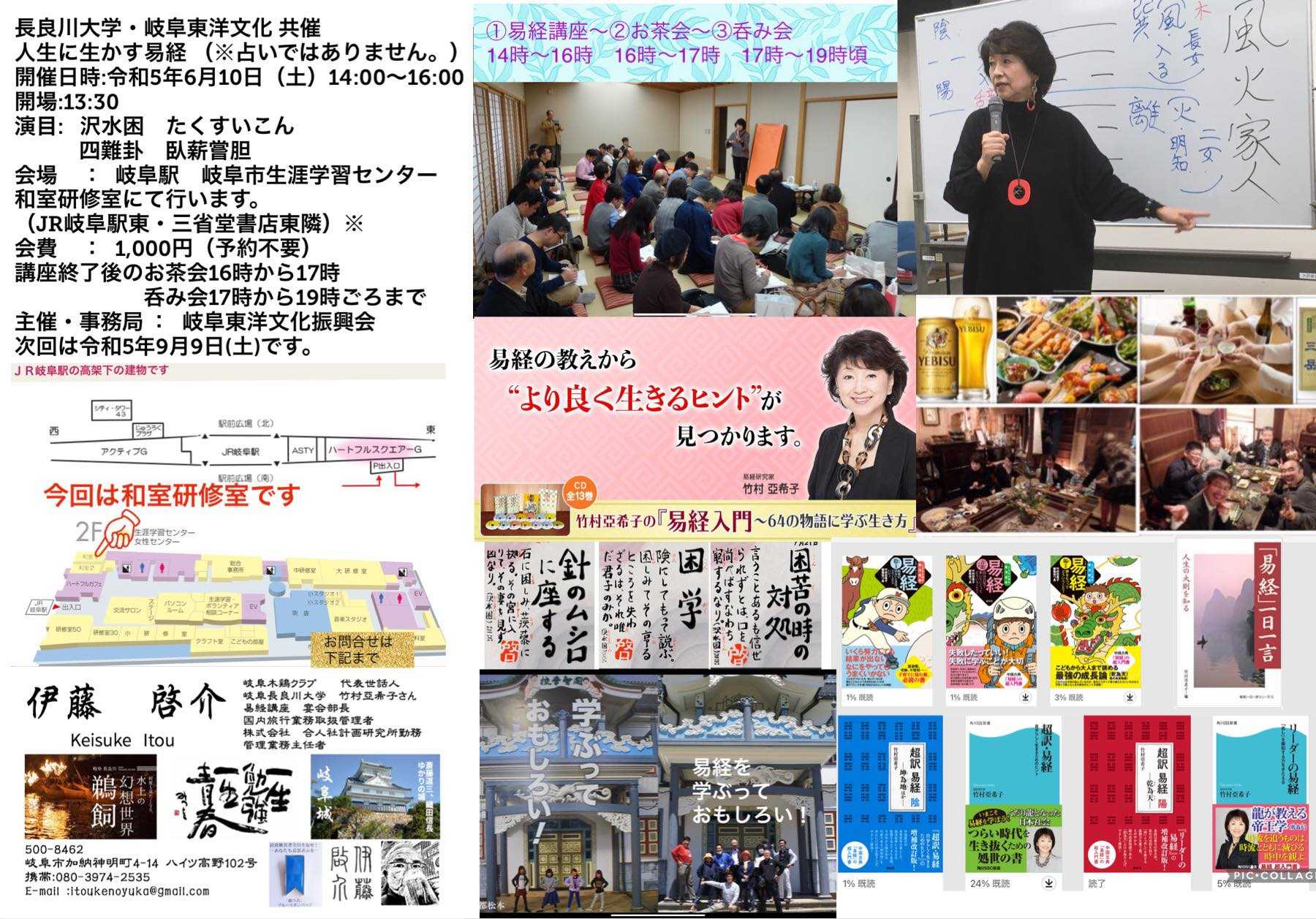

☆6/10 岐阜駅構内で一般参加OKの易経講座❣(予約不要)

~~~ ☆☆☆ ~~~

【時の流れに従って生きる】

エネルギー切れでものごとが停滞する時に

必要なことは、まず充電です。

無理せず、焦らず、頑張りすぎず、ゆったり過ごすこと。

健康と体力を維持しながら、時の流れに従って生きることが大切です。

一見、消極的なようですが、

そういう陰の力を積極的に使いなさいと易経は教えています。

なぜなら、むやみに焦ってさらに消耗してしまうと、

長い陰の時代に新たな希望を貫いていけないからです。

次の陽の時代への遠い光をたよりに、歩んでいくのが陰の時代です。

真っ直ぐに進んでいくためにも、力を温存していくことが必要なのです。

『超訳 易経 陰』青本より

~~~ ☆☆☆ ~~~

【わからないままに受け止める】

易経は古典の中でもとくに難解といわれますが、

学ぶ時のコツは、わからないことはわからなくてもいい、

わからないままに受け止める、これが大切です。

考えても混乱するだけですから無理に考えず、

自分の考えで決めつけず、繰り返し読んでいくことです。

そして、わかることから学んでいくと、そこから、

わからないと思っていたことにつながって、

あとから理解がついてきます。

見龍の学びもこれと同じで、

大人から教わることを自分の物差しに当てず、

まるごと素直に受け容れなければ型が身につきません。

大地が天の働きをすべて受け容れて、万物を化成するように、

まず受け容れることが自分を育てるのです。

これはわかるけれど、これはいくら考えてもわからない、

できないから違う、などと選り好みしていたら、

歯車の歯がところどころ抜けたような学び方になり、

型が形成されないのです。

「学ぶ」は、もともと「まねぶ」といって、

「真似る」と語源が同じです。

まずは教えられたことを素直に受け容れて真似てみる、

そして自分に問いかけていく。

これが学びの原点であると易経は教えています。

『超訳 易経 陽』赤本より

~~~ ☆☆☆ ~~~

易経一日一言は 6月1~6日の6日分です。

※易経一日一言を一年間通して読まれれば、

易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。

☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、

出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。

~帝王学の書~6月1日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆楽天知命☆

天を楽しみて命を知る。故に憂えず。 (繋辞上伝)

天の理法を楽しみ、自分の運命を生きる喜びを知るならば、人に憂いはない。

「楽天」と「知命」は同じ精神である。

いかなる運命でも受け容れ、喜び感謝して生きていく。

これは、天の働き・情理を楽しむ精神である。

この言葉は、楽天家、楽天主義の出典である。

易経は天の理法を学ぶ書。

よく学んだなら、真の楽天家となりうるだろう。

~帝王学の書~6月2日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆無作為☆

耕(たがや)さずして獲(え)る。

しせずしてよする時は、往くところあるに利あり。

(天雷无妄)

田畑を耕さなくとも収穫がある。

また、「しせずしてよする」開墾せずとも田畑がこなれる。

思い込みを捨て、洞察力を持ち、自然に則して生きるならば、

本来、耕作や開墾すら必要ないという意味である。

天雷无妄(てんらいむぼう)の卦(か)は、

作為せず自然の法則のままにまかせたなら、天は万物を養うと説いている。

我々は時として「何もしない行為」を知らなくてはならない。

~帝王学の書~6月3日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆品物形を流(し)く☆

雲行き雨施し、品物形を流く。 (乾為天)

「品物」とは「万物」と同じであるが、

生きとし生けるもの、その一つひとつのものをいう。

人間ならば個々人を指す。

天に雲が巡り、恵みの雨を降らし、地上を潤し、あらゆるものを育てる。

その天の働きによって、品物が「形を流(し)く」、

すなわち個々のものがそれらしく形成される。

これは個々の性質、持ち味、特性を生かし、力を発揮させるということ。

この天の働きは遍く流布するものである。

~帝王学の書~6月4日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆万物資(と)りて生ず☆

至れるかな坤元(こんげん)、万物資(と)りて生ず。(坤為地)

「坤」は天地の「地」、陰陽では「陰」を表す。

「天の気」である太陽の光、雨が地上の至るところに降り注ぎ、

大地はそれを受け取って形あるありとあらゆるもの、万物を育成する。

陰の徳は限りない受容と包容力である。

順(したが)い、受容して育成する、

女性、母、妻、臣下の徳は陰徳である。

ちなみに化粧品メーカーの資生堂は、

この「資りて生ず」から社名をとっている。

~帝王学の書~6月5日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆心の鏡を磨く☆

みずから明徳を昭(あき)らかにす。

(火地晋)

太陽が自ら地の上に昇っていくように、自ら、明徳を明らかにする。

「みずから」とあるのは、自分の心を明るく保つのは自分自身であって、

人に頼ることではないという意味。

明徳は私欲に囚われていると曇ってしまう。

だから、自分の心の鏡が曇らないように、

日々、自分で意識して磨かなければならないのである。

火地晋(かちしん)の卦(か)は、太陽が昇るように前進して、

明徳が明らかになっていく時を説く。

~帝王学の書~6月6日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆幽明の故(こと)を知る☆

仰いでもって天文を観(み)、俯(ふ)してもって地理を察す。

この故(ゆえ)に幽明の故(こと)を知る。

(繋辞上伝)

「幽明」の「幽」は形なく眼に見えないもの。

「明」は形あって眼に見えるもの。

たとえば、身体は明、精神は幽であり、

現在は明、過去と未来は幽である。

天の巡りを仰ぎ観て、伏して地上の理(ことわり)を観察するとは、

物事の情態を真っ直ぐに観て、その真相を知るならば、

必ず裏の眼に見えない情態も見えてくるということである。

『易経一日一言』(致知出版社)

#易経

#易経一日一言

#致知出版社

#帝王学

#竹村亞希子の易経

~~~ ☆☆☆ ~~~

岐阜駅で一般参加OKの易経講座(予約不要)

6/10(土)午後、岐阜駅構内の易経講座❣

一般参加可能です❤(予約不要)

【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2023年6月10日(土) 14~16時

演題:【沢水困~四難卦~臥薪嘗胆】

目的を遂げるために苦心し、努力を重ねる。

※サンプルモデルは春秋時代の呉越の戦い。

会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター

今回は、和室研修室です。

(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)

会 費 : 1,000円(予約不要)

主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会

☆講座終了後にお茶会・飲み会もあります。

☆2023年度 開催予定日:9/9、12/9、2024年 3/9

(いずれも第2土曜日)

☆リーダーの役割~帝王学の書~6月1~6日の6日分の『易経一日一言』(致知出版社)

☆6/10 岐阜駅構内で一般参加OKの易経講座❣(予約不要)

~~~ ☆☆☆ ~~~

【時の流れに従って生きる】

エネルギー切れでものごとが停滞する時に

必要なことは、まず充電です。

無理せず、焦らず、頑張りすぎず、ゆったり過ごすこと。

健康と体力を維持しながら、時の流れに従って生きることが大切です。

一見、消極的なようですが、

そういう陰の力を積極的に使いなさいと易経は教えています。

なぜなら、むやみに焦ってさらに消耗してしまうと、

長い陰の時代に新たな希望を貫いていけないからです。

次の陽の時代への遠い光をたよりに、歩んでいくのが陰の時代です。

真っ直ぐに進んでいくためにも、力を温存していくことが必要なのです。

『超訳 易経 陰』青本より

~~~ ☆☆☆ ~~~

【わからないままに受け止める】

易経は古典の中でもとくに難解といわれますが、

学ぶ時のコツは、わからないことはわからなくてもいい、

わからないままに受け止める、これが大切です。

考えても混乱するだけですから無理に考えず、

自分の考えで決めつけず、繰り返し読んでいくことです。

そして、わかることから学んでいくと、そこから、

わからないと思っていたことにつながって、

あとから理解がついてきます。

見龍の学びもこれと同じで、

大人から教わることを自分の物差しに当てず、

まるごと素直に受け容れなければ型が身につきません。

大地が天の働きをすべて受け容れて、万物を化成するように、

まず受け容れることが自分を育てるのです。

これはわかるけれど、これはいくら考えてもわからない、

できないから違う、などと選り好みしていたら、

歯車の歯がところどころ抜けたような学び方になり、

型が形成されないのです。

「学ぶ」は、もともと「まねぶ」といって、

「真似る」と語源が同じです。

まずは教えられたことを素直に受け容れて真似てみる、

そして自分に問いかけていく。

これが学びの原点であると易経は教えています。

『超訳 易経 陽』赤本より

~~~ ☆☆☆ ~~~

易経一日一言は 6月1~6日の6日分です。

※易経一日一言を一年間通して読まれれば、

易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。

☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、

出張や資料作りに追われていて、数日分を纏めてUPします。

~帝王学の書~6月1日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆楽天知命☆

天を楽しみて命を知る。故に憂えず。 (繋辞上伝)

天の理法を楽しみ、自分の運命を生きる喜びを知るならば、人に憂いはない。

「楽天」と「知命」は同じ精神である。

いかなる運命でも受け容れ、喜び感謝して生きていく。

これは、天の働き・情理を楽しむ精神である。

この言葉は、楽天家、楽天主義の出典である。

易経は天の理法を学ぶ書。

よく学んだなら、真の楽天家となりうるだろう。

~帝王学の書~6月2日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆無作為☆

耕(たがや)さずして獲(え)る。

しせずしてよする時は、往くところあるに利あり。

(天雷无妄)

田畑を耕さなくとも収穫がある。

また、「しせずしてよする」開墾せずとも田畑がこなれる。

思い込みを捨て、洞察力を持ち、自然に則して生きるならば、

本来、耕作や開墾すら必要ないという意味である。

天雷无妄(てんらいむぼう)の卦(か)は、

作為せず自然の法則のままにまかせたなら、天は万物を養うと説いている。

我々は時として「何もしない行為」を知らなくてはならない。

~帝王学の書~6月3日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆品物形を流(し)く☆

雲行き雨施し、品物形を流く。 (乾為天)

「品物」とは「万物」と同じであるが、

生きとし生けるもの、その一つひとつのものをいう。

人間ならば個々人を指す。

天に雲が巡り、恵みの雨を降らし、地上を潤し、あらゆるものを育てる。

その天の働きによって、品物が「形を流(し)く」、

すなわち個々のものがそれらしく形成される。

これは個々の性質、持ち味、特性を生かし、力を発揮させるということ。

この天の働きは遍く流布するものである。

~帝王学の書~6月4日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆万物資(と)りて生ず☆

至れるかな坤元(こんげん)、万物資(と)りて生ず。(坤為地)

「坤」は天地の「地」、陰陽では「陰」を表す。

「天の気」である太陽の光、雨が地上の至るところに降り注ぎ、

大地はそれを受け取って形あるありとあらゆるもの、万物を育成する。

陰の徳は限りない受容と包容力である。

順(したが)い、受容して育成する、

女性、母、妻、臣下の徳は陰徳である。

ちなみに化粧品メーカーの資生堂は、

この「資りて生ず」から社名をとっている。

~帝王学の書~6月5日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆心の鏡を磨く☆

みずから明徳を昭(あき)らかにす。

(火地晋)

太陽が自ら地の上に昇っていくように、自ら、明徳を明らかにする。

「みずから」とあるのは、自分の心を明るく保つのは自分自身であって、

人に頼ることではないという意味。

明徳は私欲に囚われていると曇ってしまう。

だから、自分の心の鏡が曇らないように、

日々、自分で意識して磨かなければならないのである。

火地晋(かちしん)の卦(か)は、太陽が昇るように前進して、

明徳が明らかになっていく時を説く。

~帝王学の書~6月6日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆幽明の故(こと)を知る☆

仰いでもって天文を観(み)、俯(ふ)してもって地理を察す。

この故(ゆえ)に幽明の故(こと)を知る。

(繋辞上伝)

「幽明」の「幽」は形なく眼に見えないもの。

「明」は形あって眼に見えるもの。

たとえば、身体は明、精神は幽であり、

現在は明、過去と未来は幽である。

天の巡りを仰ぎ観て、伏して地上の理(ことわり)を観察するとは、

物事の情態を真っ直ぐに観て、その真相を知るならば、

必ず裏の眼に見えない情態も見えてくるということである。

『易経一日一言』(致知出版社)

#易経

#易経一日一言

#致知出版社

#帝王学

#竹村亞希子の易経

~~~ ☆☆☆ ~~~

岐阜駅で一般参加OKの易経講座(予約不要)

6/10(土)午後、岐阜駅構内の易経講座❣

一般参加可能です❤(予約不要)

【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2023年6月10日(土) 14~16時

演題:【沢水困~四難卦~臥薪嘗胆】

目的を遂げるために苦心し、努力を重ねる。

※サンプルモデルは春秋時代の呉越の戦い。

会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター

今回は、和室研修室です。

(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)

会 費 : 1,000円(予約不要)

主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会

☆講座終了後にお茶会・飲み会もあります。

☆2023年度 開催予定日:9/9、12/9、2024年 3/9

(いずれも第2土曜日)