FBをやっていない人は見られないと連絡がありました。

Blogにも書いています。

~~~~~~~~~~~~~

毎年恒例!54回目の「お盆一週間断食」2日目

8月7日に減食、8日から断食、本日9日は

「すまし汁断食」2日目でした。

今年は54年目の断食。半世紀以上の継続!

私にとって断食は“修行”でなく“道楽&健康管理”です。

ふだんの暴飲暴食の罪滅ぼしに内臓を休ませてあげます。

☆8/8~14 の1週間断食

昼夕2回「すまし汁」

生水を1日2~3リットル。

水風呂が気持ち良い。

15日以降は回復食。徐々に戻します。

マリンマグ(粉)(副作用のない瀉下剤)

【断食のきっかけ】

大昔、古本屋で見つけた西勝造の『西式断食法』を読んで

断食を実体験したくなり、自分で試してみた。

5日間のつもりが3日目で挫折。初めての断食は、

長くなるのでここには書かない理由で失敗。

しかし断食後の奇妙な爽快感や、

まるで背に翼が生えたように体が軽くなった!

この時の妙な感覚が断食に嵌るきっかけになった。

その2か月後には小田原断食道場(閉館)を訪れていた。

自宅で3日間減食していったので

道場での初日が断食1日目だった。

指導の下に、水だけの本断食を1週間して帰宅。

このときは断食に関しては、上手くいった。

しかし、回復食の段階で食べ過ぎた。

断食の反動で口が卑しくなってしまった。

その後は、回復食期間まで断食道場にいるようにした。

※大昔、断食を始めてから15年間は

西式やヨガその他、数か所の断食道場を巡った。

水を飲むだけの「本断食」も昔は数回やった。

『果物の絞り汁』『寒天断食』『酵素断食』…etc.

(大昔なので、最近の断食道場の情報は知りません)

40年前から、自宅で工夫しながらの断食をした。

☆最近は一番効果のあった『すまし汁断食』です。

★『すまし汁断食』とは~★(西式甲田式療法)

3合の水、昆布10g、乾燥シイタケ10gでダシをとる。

そのダシ汁に 醤油 30~40g、黒砂糖 30gを入れる。

これが1食分で、昼と夕の2回、いただく。

※すまし汁の作り方(写真入り~古いblog)

https://plaza.rakuten.co.jp/anotamatebako2/5008/

初めての人でも3日以内なら、自宅でも出来ます。

働きながら出来ます。

★『すまし汁断食』の特徴

※ お腹が空かない

※ 体力が落ちない

※ 貧相にならない

筋肉はとけずに、脂肪だけがとけるので、貧相にならない。

断食中に体重があまり減らないが、それは

「すまし汁」の中の塩分によるムクミのためである。

断食中のムクミは断食終了後3~4日で自然に消失する。

断食中よりも終了後の増食中に、かえって体重が減少する。

※ 「本断食」よりも『宿便』が出やすい。

※ 脱力感がほとんどないので、働きながらできる。

★『マリンマグ(粉)』★

https://minus-chokaz.jp/suimag-ace/

☆マリンマグ(粉)(副作用のない瀉下剤)朝晩に飲用。

断食は身体の大掃除。

栄養吸収がないため腸の働きがおちるので、

緩下剤で補助し、水分の補給が必要。

一般的な下剤は化学物質を含むので断食中には使用不可。

スイマグやマリンマグは粘膜の傷も治る。

緩やかな作用の下剤なので断食中も害はない。

また「本断食」の場合は、一日一回の洗腸を水分補給も兼て

楽になるために必要だが、「すまし汁断食」はどちらでも良い。

今年は断食中に本&資料の整理や片付け物が大量にある。

Zoom打合せは本日終了したが、

9月以降の講演の準備、資料作りもある。

無理せずに少しずつこなす予定です。

~~~~~~~~~~~~~

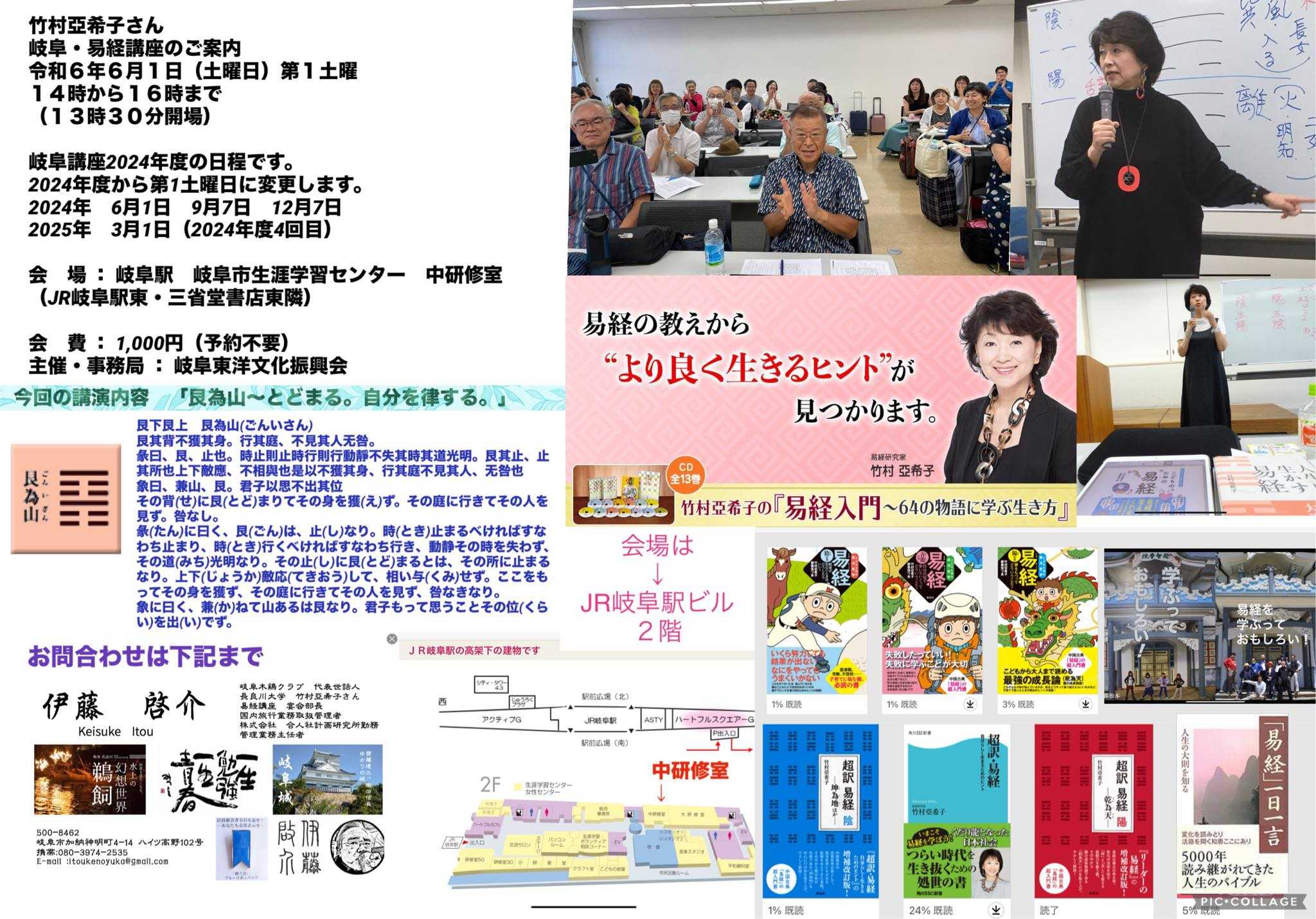

一般の方も参加可能な易経講座

~博多、大阪、京都、名古屋、東京ほか

他の「一般の方がご参加いただける易経講座」は

易経一日一言の下の方に記載しています。

~~~~~~~~~~~~~~~

『易経一日一言』

8月10日~13日までの4日分です。

※易経一日一言を一年間通して読まれれば、

易経に書かれているおおよその内容を把握出来ます。

☆本当は一日一言は毎日投稿した方が良いのですが、

時間に追われているため、数日分を纏めてUPします。

~帝王学の書~8月10日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆機を捉える―躍龍(やくりゅう)の時代☆

或いは躍りて淵に在り。咎(とが)なし。

(乾為天)

今まさに大空に舞い上がろうとする龍を「躍龍」という。

龍が空を飛ぶことは、物事の達成を意味する。

そのために、時には飛躍を試み、

時には深い淵に退いて初志を違えていないかと内観する。

物事の達成には、志を立て、学び努力して培った実力と経験に加え、

タイミングを観る洞察力が必要となる。

勝負の世界では一瞬の機を捉えるかどうかが勝敗の分かれ目。

事業にもビジネスチャンスがあり、兆しを察する力が必要である。

時を畏(おそ)れるという姿勢である。

~帝王学の書~8月11日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆試行の時☆

或いは躍りて淵に在りとは、自ら試みるなり。

(文言伝)

ある時は跳躍し、ある時は深く内省して自らを試みる。

目的達成のためには、必ず「試行」が必要である。

「試行」とは、

多少力足らずと思うことにも取り組んでみること。

自分を試し、

ここまでやって来たことが間違っていなかったかと省みる。

それによって自分自身を試験・評価し、

足りないところを補っていくのである。

~帝王学の書~8月12日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆リーダーの心得―飛龍天に在り☆

飛龍天に在り。

大人(たいじん)を見るに利(よ)ろし。(乾為天)

「飛龍」は、空を翔け、雲を呼び、万物を育む雨を降らせる。

これは多くの力を集め、人間社会に

大きく貢献するリーダーになることを意味する。

社会的に認められ、お金も儲かり、人も集まってくるようになる。

しかし、こういう時は「好事魔多し」で、尋常ではない勢いもつきやすい。

「大人を見るに利ろし」とは、

組織の頂点に達した時こそ驕らず、

周りの人、すべてのものから見習うべきだと教えているのである。

~帝王学の書~8月13日の『易経一日一言』(致知出版社)

☆森羅万象に学ぶ~利見大人☆

見龍田に在り。 大人を見るに利ろし。

飛龍天に在り。 大人を見るに利ろし。

(乾為天)

「大人を見るに利ろし」という言葉は、

修養を始めたばかりの人(見龍)にも、

社会的地位を得たリーダー(飛龍)にも用いられている。

「見」の一字には、見る、見られる、まみえる、

出会い、会見といった意味に加え、「聞く」という意味がある。

つまり、アドバイスに従い、見て真似るということである。

修養の段階では、師のコピーに徹して、

真似して学ぶ、見て体で覚える。

そのためには素直に聞くことが大切なのである。

そして社会的リーダー、組織の頂点に立ってからは、

人の意見に耳を傾ける。

組織の頂点に立つと、えてして人は

学ぶ姿勢がなくなり、人の意見を聞かなくなる。

しかし、リーダーがその地位を保つには、

周りのすべての事象を師とみなし、

見聞きして学ぶ姿勢を持つことが欠かせない。

その姿勢の有無はリーダーのみならず、

組織の存亡をも左右するのである。

『易経一日一言』(致知出版社)

ジャコメッティ 歩く男

☆ ★ ☆

~~~~~~~~~~~~~~

【君子とは小人とは】

君子とは何かについて触れておきたいと思います。

ここでいう君子とは龍、つまり、リーダーのことですが、

「君子」とは、一般に

徳高く品位が備わった人のことをいいます。

易経には君子に対して小人という言葉が出てきますが、

小人とは小人物のことです。

君子を王様とすると、小人は大衆を指します。

また、君子は徳高い人に対して、

小人は徳がなく卑しい人をいいます。

さて、ここからは私が易経を学んできて

行き着いた独自の解釈です。

易経に書いてある君子とは、

自分のことは度外視しても、国や社会、

人のためを考え行動する人です。

一方、小人は自分さえよければいい、

つまり私利私欲のために行動します。

たとえば国や組織が危機的状況に直面した時、

保身に走ったり逃げ出したりせず、

自分の身をなげうってでも、

国や組織を守ろうと思うのが君子の生き方です。

とはいえ、本音をいえば、

人は何よりも自分のことが一番大事なものです。

いざという時は、本能的に自分を守ります。

つまり小人とはふつうの人、私たちのことなのです。

しかし、たとえあなたが小人であっても、

リーダーの立場、親の立場、上司の立場に立った時は、

君子の姿勢を持たなくてはならない、と易経は教えています。

人は守るべきもの、養うべきものがあると強くなれます。

たとえ幼子であっても、弟や妹が生まれて、

自分が彼らを守らなければならないと思った時から、

君子になるのです。

私は易経を学びながら、君子とは何か、

また小人とは何かと探究してきて、

この独自の解釈に行き着いた時に、

肩肘を張らずに等身大で

易経が読めるようになりました。

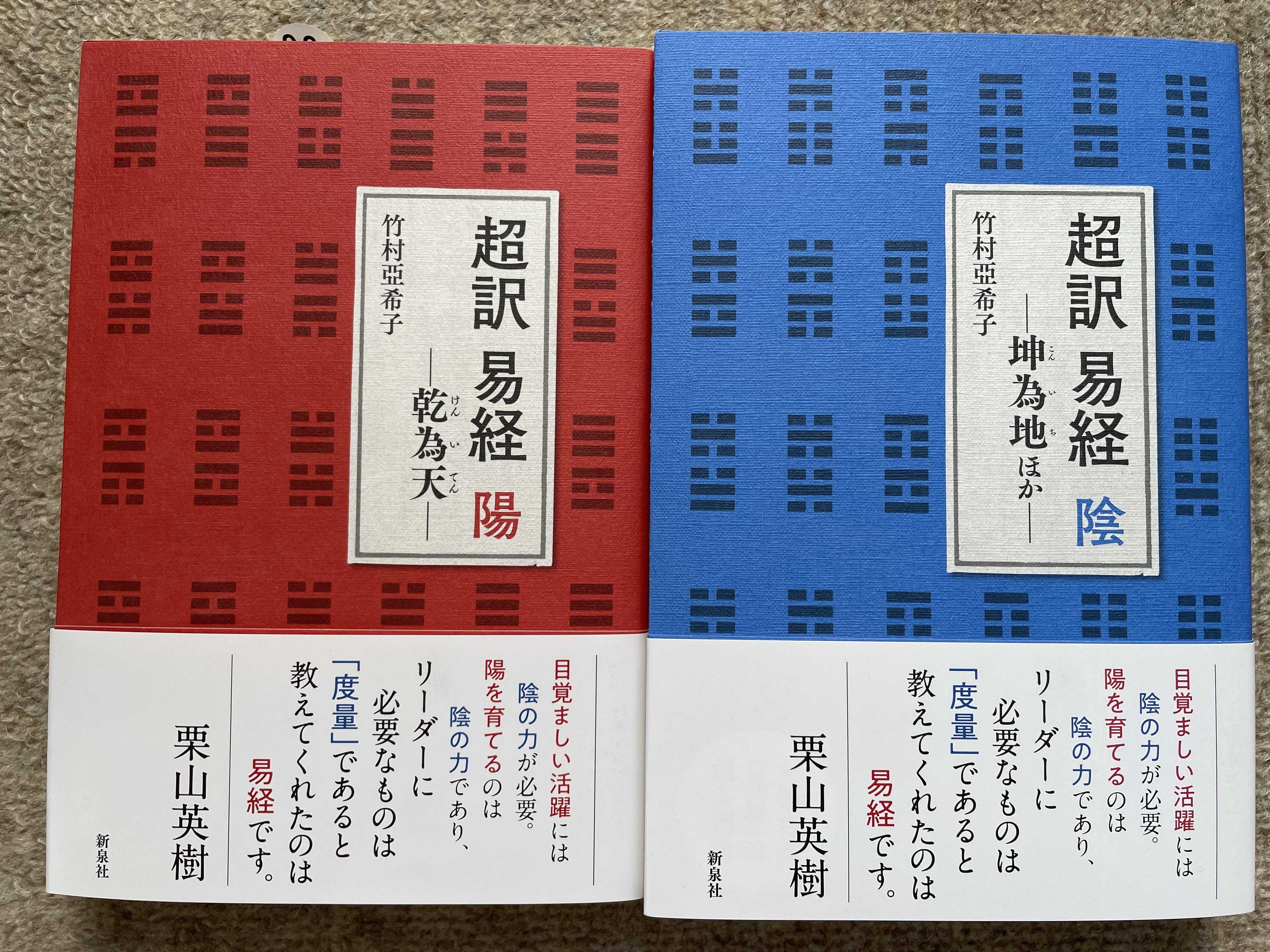

『超訳 易経 陽』赤本より

☆ ★ ☆

【惜福の工夫と玄米食】

父が玄米食運動家だった関係で

私の幼少時代に、わが家では

毎日のご飯が白米から玄米に変わりました。

体が弱く、すぐに風邪をひく体質だった私が、

半年で風邪をひかなくなりました。

結核で幾度か血を吐き、医者から匙を投げられていた父が完治しました。

高血圧だった母は、血圧が安定して元気になりました。

玄米食になってからのわが家は、病院と無縁になりました。

私も二木謙三先生や千島喜久男先生をはじめ、

多くの食養指導者の方とお会いし、知識も多少増えたおかげで、

その後も玄米食を続けています。

54年前、ちょうど易経と出合った頃に、断食と出合いました。

それ以来、毎年恒例として一週間の断食を続けています。

しばらくは各地の断食道場でお世話になりましたが、

40年ほど前からは自宅で、また20年前からは

断食の中でも一番効果のある「すまし汁断食」をしています。

私にとっての断食は修行でなく、

ふだんの暴飲暴食に対する罪滅ぼしであり、

陰を生じさせること、そして「惜福の工夫」なのです。

「惜福の工夫」とは、

易経を座右の書としていた幸田露伴が

『努力論』のなかで薦めているもので、

幸いをあとに残しておいたり、人に分け与えたりして、

わざと不足の部分を作り出すことです。

易経的な考えでは、いつもいつも得するほうを選択しないこと、

時に損をしてあえて満ち足りないようにすることです。

損とは譲るということでもありますが、これは見返りなく譲るということです。

これぞまさしく陰の力、陰徳なのです。

玄米食や自然食ももちろん、惜福の工夫になりますが、

断食は陰をより強く生じさせる方法でした。

それを気づかせてくれた本が、『断食療法の科学』(甲田光雄・春秋社)です。

断食は、健康管理としてだけでなく、

易経の理解を深めるのにも大変役に立ったと思っています。

『超訳 易経 陰』青本より

~~~~~~~~~~~~~~

ニコラ・ド・スタール「灯台(アンティーブ)」

~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般の方が参加可能な易経講座やセミナーのお知らせです。

※全国各地、どなたでもご参加いただけます

☆講演やセミナーで私が主催するものは一つもありません。

それぞれ主催者がいらっしゃいます。

予約が不要のものもあります。

※ほとんどの私の講演は、企業や官庁関係の主催のため

一般の方はお聴きいただけません。

こちらに紹介する講演やセミナーは、一般の方もご参加いただけます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NHK文化センターの易経講座は名古屋も青山も

募集中。※途中から受講出来ます。

ゲスト講師お二人や受講生さん達の出版&増刷の報告などのあと、

易経繋辞下伝に戻って読み、そのあと

全員集合写真(有志のみ)を受講生の今井さん(プロ)に撮影して頂きました。

しかし驚くほど女性が増えました

2月14日(水)NHK文化センター 夜の易経講座。

今回は「水天需」をしっかり目に解説しました。

実は「水天需」の時中は映画『雨あがる』とそっくりです。

2/5にNHK BS101で放映されると知ったので、出来れば録画して

14日の講座までに観ておくように受講生さん達に連絡しておきました。

「水天需」の解説と映画『雨あがる』の資料の突合せをしたあと、

受講生さん達に摺り合わせの話し合いをして頂きました。

もの凄い盛り上がりで、コロナ以来、久しぶりの懐かしい光景でした。

キャンセル待ちが解消しました❣(残りわずか)※途中から受講出来ます。

NHKビルの大会議室が教室(100人収容可。残席が若干あります)

☆NHK文化センター名古屋教室「易経」講座。

月2回、第2・4水曜 18:30~20:00

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_440408.html

2024年10月に28年目に突入します。

四半世紀継続の長寿講座 感謝❣

☆中国古典「易経」を占いでなく、古代の叡智を学ぶ目的でスタートした講座です。

※易経全文を15年かけて読み込んでいます(1997年10月より)

※占いの講座ではありません。

※帝王学のTOPとされた中国古典『易経』を読み、古代の叡智を学びます。

※途中受講できます。

※NHK文化センターは他に新規の超入門 易経講座を名古屋で開催しています。

その講座も募集中です。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000071793.html

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

★午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。

※途中受講出来ます。(毎月1回)

午後の名古屋NHK文化センター超入門「易経」講座。

募集中。※途中から受講出来ます。

新しい方にいつも必ずお伝えしていることがあります。

易経を学ぶコツは、分からないことを気になさらないでください。

「わからないな~」とか「ふ~~ん」程度に受け止めてください。

何か腑に落ちることが一つでもあったら「シメた!」と思ってください。

易経は難しい文字や符合、約束事が多いため難解とされています。

でも覚えようとなさらないでください。

忘れて構いません。何度でも出てきます。

回数を重ねるうちに「な~~んだ、こんなことか❣」となります。

また途中からの受講でも、サボりながらでも継続されていけば、

必ず理解出来るようになります。

この講座は、分からないことを気にせず読み続けていけば、

難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が、

知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。

乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます![]()

※今回のテーマでは、時間の縛りを気にせずに、

青本の卦をかなり詳しく深読みしていくことにしました。

なので1~2年間の予定を、〇?年間に変更しました。

☆易経超入門講座

2024年4月期

8/21、 9/18

☆途中受講OKです。

☆ご注意! 占いではありません。

乾と坤の理解が深まれば、残りの62卦は楽に読めます✌

NHK文化センター名古屋教室

<易経超入門 時の変化の法則を読む>

【教室】毎月1回 第3水曜 15:30~17:00(全6回)

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1224661.html

『超訳易経 陰 坤為地ほか』~陰の時代を生きる〜

【オンデマンド】(2週間の配信)募集中❣申込先

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1226306.html

易経は最古の帝王学でその時の解決策を教えてくれます。

「坤為地―大地と牝馬の物語」をメインに「天雷无妄」「山天大畜」「火天大有」「水風井」「艮為山」など十数卦を〇?年間かけて読み、「時中」(物事の解決策)を学びます。

☆ ★ ☆

NHK文化センター青山教室の易経講座が募集中。

※途中受講出来ます。

東京 青山 「易経超入門~64卦を読み解く」😁募集中❣

☆ 8/30(変則日程)、9/20

☆ご注意! 占いではありません。

☆途中受講OKです。

☆NHK文化センター青山 易経ハイブリッド講座。

第3金曜 16:15~17:45

★青山は1卦(ひとつの物語)を1回90分で読み切ります。

【教室】↓「易経超入門~64卦を読み解く」申込ページ。

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1247398.html

【オンライン】「易経超入門~64卦を読み解く」申込ページ。

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1238192.html

毎回1卦ずつなので、短期間で64卦を押さえることが出来ます。

※見逃し配信(1週間ほど)があります。

なるべく短期間で易経全体を把握したい場合は青山講座をおススメします。

古来、四書五経のトップ、帝王学の書とされてきた「易経」は東洋最古の書物です。

易経には私たちの人生で起こりうるあらゆる事柄について、64の物語(64卦)がたとえ話として書かれています。毎月1回、ひとつの物語から「時の変化の法則」とその時の解決策を読み解いていきましょう。今期は、25天雷无妄からです。

※この講座は分からないことを気にせず読み続けていけば、

難解な易経と思われがちな多くの約束事や基礎知識が

知らず知らずのうちに身に付くように工夫しています。

途中受講も可。

半年受講後、多忙になり3ヶ月休んだ後に受講を再開されても大丈夫です。

サボりながらでも継続されていけば必ず理解できるようになります。

☆

★

☆

一般の方がご参加いただける京都易経講座

☆NHK文化センター京都教室1日講座(対面型とオンデマンド)

令和6年9月3日(火)14:30~16:00

タイトル:【中国古典「易経」を読む 創業と守成

~水火既済・火水未済~】

会 場: 京都市下京区四条通柳馬場西入ル

立売中之町99四条SETビル3F(烏丸から徒歩約1分)

075-254-8701(要予約)

受講料(税込み): 一般(入会不要) 4,697円

※どなたでもご参加いただけます

★対面型

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1296706.html

★オンデマンド配信

※講義3日後より録画講義を視聴するオンデマンド講座

視聴期間:9/6(金)~9/26(木)

受講料(税込み): 一般(入会不要) 3,300円

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1298453.html

中国古典「易経」は東洋最古の書物です。その「易経」には時の変化の法則が64の物語として描かれ、それぞれの時の解決策が書かれています。

その時その状況にぴったりの事を行えば物事が亨る、これを「時中」といいます。

今回は易経の最後の物語である子狐の川の渡り方から「創業と守成」を学びましょう。

創業は自分の未熟さを自覚することからはじまり、守成は整った組織をゆっくりと成熟させていくことです。

易経は「乾為天・坤為地」で始まり「既済・未済」で終わります。完成で終わらず未完成へと、さらに変化発展していくと説きます。

丁寧に読み進めますので、易経が初めての方もどうぞご参加ください。

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

一般の方が参加可能な易経講座

【長良川大学・岐阜東洋文化 共催】(会場のみ)

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

☆2024年度は、第2から第1土曜日に変更になりました。

開催 日時:9月7日(土)14時~16時

講演テーマ【風山漸】

会 場 : 岐阜駅 岐阜市生涯学習センター

(JR岐阜駅東・三省堂書店東隣)

会 費 : 1,000円(予約不要)

主催・事務局 : 岐阜東洋文化振興会

※2024年度、今後の開催予定日

9/7、12/7(11/2から変更)

2025年 3/1

(いずれも第1土曜日の14~16時)※12/7のみ13~15時

☆

★

☆

☆どなたでも参加出来ます❣

北大阪経営塾易経講座(会場とオンライン・年4回)

一般参加の皆様へ

特別幹事:中村雄一 檜山哲 種橋伯子

竹村亞希子先生 「第46回 易経講座」 2024年度のご案内

拝啓 竹村亞希子先生の易経講座です。世界最古の帝王学「易経」から、険難を乗り越えた聖賢の素晴らしい言葉に触れ、兆しを観る力を養いましょう。大変貴重な講座です。

前回と同じく、ハイブリッド開催です。

会場参加か、オンライン参加を選択頂けます。

奮ってご参加下さい。初参加の皆様も大歓迎です。

日 時:令和6年 9月26日(木)

午後6時スタート(受付開始午後5時45分)

午後6:00~午後8:30 勉強会

会 場: TKPガーデンシティ 大阪リバーサードホテル 4階 会議室

〒534-0027大阪市都島区中野町5-12-30 TEL:06-6928-3251

人数制限: 会場参加 ⇒【申込先着80名様】

オンライン参加⇒【申込先着100名様】

今後の予定: 11月28日(木)

☆ ★ ☆

☆ ★ ☆

★一般の方がご参加いただける易経講座

新博多易経2024「陰の時代の生き方」講座

☆第4回 10月4日(金)「火天大有、天火同人」 募集❣

主催者は箕浦雅子さん、司会は吉開ひとみさん

お2人ともコロナ前まで8年間継続した旧博多講座の受講者さんです。

☆主催者 箕浦雅子さんから:ハイブリッドで行うので、何度でも聞き返せる様に

半年間アーカイブ(別途申込み)もご提供してます。3回分まとめ割もあり。1回だけ聞いてみたいと言う単発受講者も大歓迎

【お申込】お申込フォーム

https://forms.gle/dFeMvQG8hRHa1tiP7

【博多易経講座の詳細】

https://www.facebook.com/events/467940785931175/

令和6年博多易経 「陰の時代の生き方」

講師:竹村亞希子

☆第4回 10月4日(金)「火天大有、天火同人」

時間:14時~17時

会場:ホテルクリオコート博多

定員:65名 (会場) web 30名

※アーカイブは受講者限定です。

アーカイブのみご希望でもweb+アーカイブでお申し込みください。

※お申込みいただきましたら、事務局確認後メールにてご請求金額と振込先のご連絡をさせて頂きます。メール到着後7日以内にお手続きをお願いいたします。

竹村亞希子先生の新博多易経

☆

★

☆

★一般の方がご参加いただける易経講座

【東洋文化振興会】易経は年1回、会場のみ。

人生に生かす易経 ※ご注意‼ 占いではありません。

2024年10月12日(土)14~16時

演題:【地天泰】と【天地否】

「地天泰」は上下和合、泰平の時。

「天地否」は上下が塞がる、時代閉塞。

泰は否へ、否は泰へと循環する対の卦。

二卦を一緒に読みます。

☆

★

☆

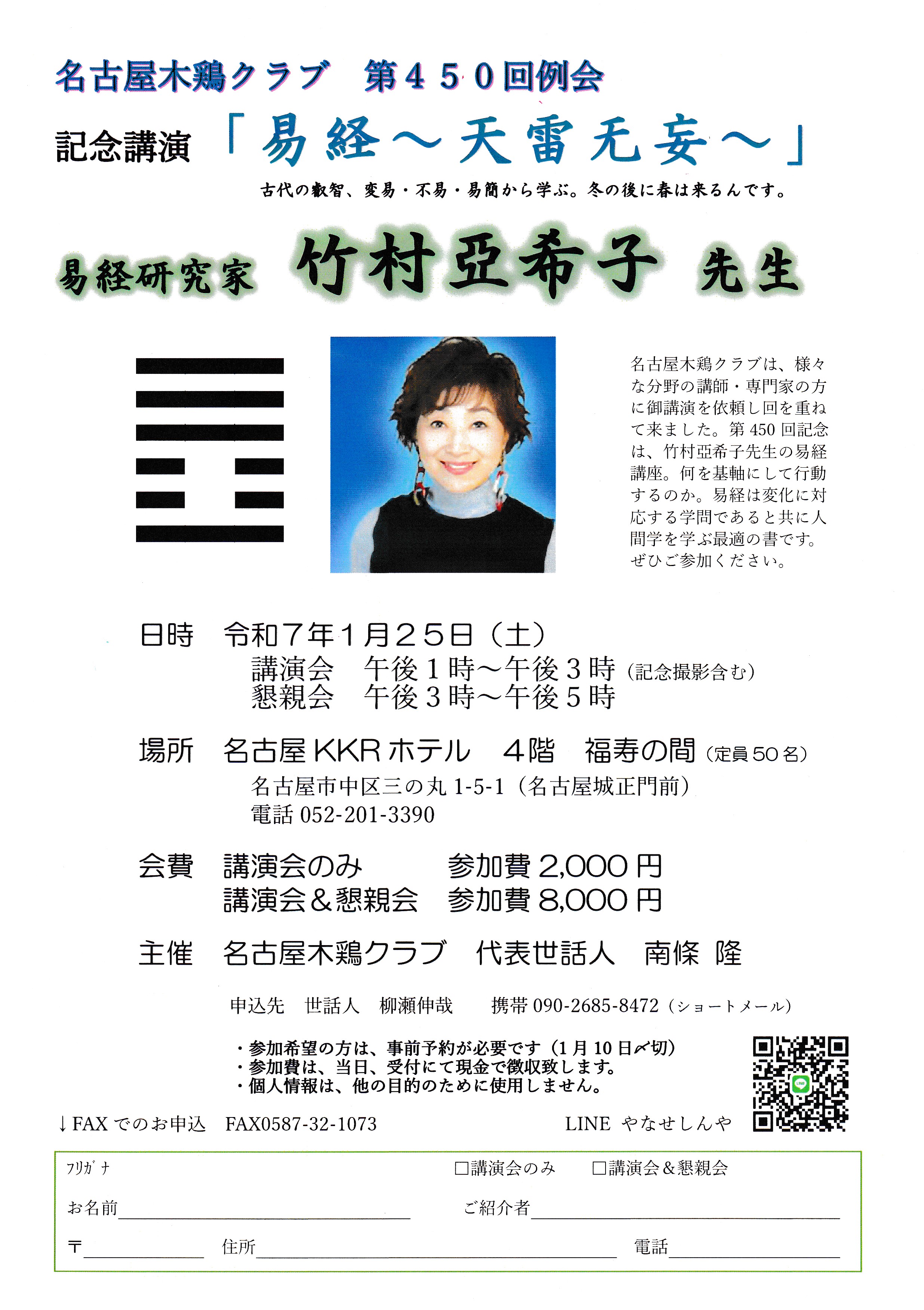

★一般の方がご参加いただける易経講座

【名古屋木鶏クラブ 第450回例会】

記念講演「易経~天雷无妄」(要予約 1/10〆切)

※ご注意‼ 占いではありません。

令和7年1月25日(土)

講 演 :午後1時~3時(記念撮影含む)

懇親会 :午後3時~5時

会 場 :名古屋KKRホテル 4階 福寿の間(定員50名)

会 費 :講演会のみ 参加費 2,000円

講演会&懇親会 参加費 8,000円

※当日、受付にて現金支払

主 催 :名古屋木鶏クラブ 代表世話人 南條 隆

申込先 :世話人 柳瀬伸也 携帯090-2685-8472(ショート メール)

FAXでの申込 : FAX 0587-32-1073

お名前・住所・電話番号・ご紹介者名

講演会のみ 講演会&懇親会 も明記ください

☆

★

☆

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆

★

☆

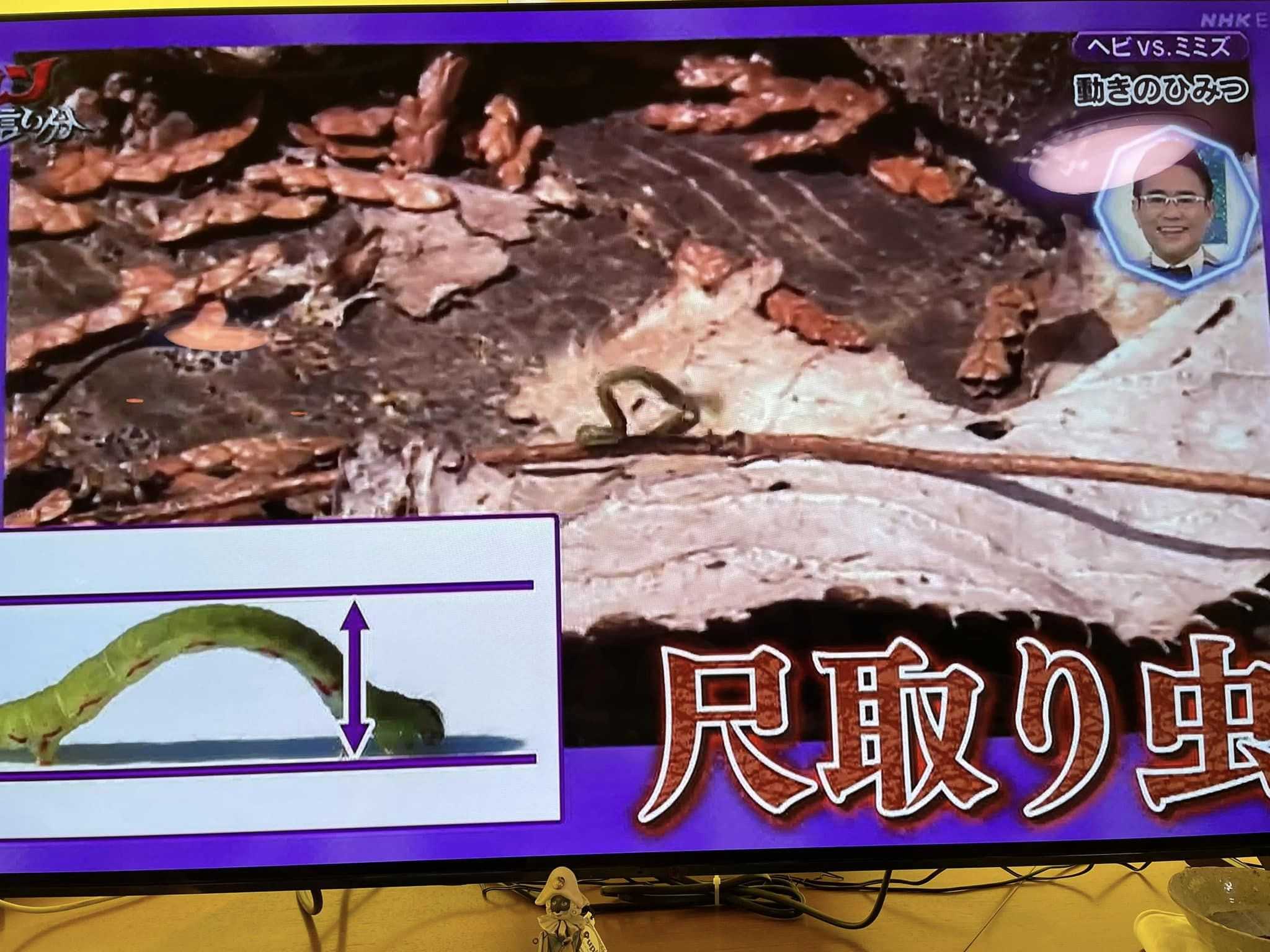

6/8 録画した番組「ヴィランの言い分~ヘビvs.ミミズ」。

何と途中で尺取虫が登場![]() やったー

やったー![]()

易経 繋辞下伝「尺取り虫の進み方に習え」の動画が撮れた![]()

※動画はUP出来ないのですね![]()

「尺蠖(せきかく)の屈するは、もって信(の)びんことを求むるなり」

尺蠖とは尺取り虫の意。

尺取り虫が身を屈めるのは、身を屈めて力を蓄え、次に伸びるためである。

「人間万事塞翁が馬(じんかんばんじさいおうがうま)」

よく訊かれる質問がある。

運が強い人と弱い人は、どこでその差が生じるのかと。

そんな時は「人間万事塞翁(さいおう)が馬」

という中国の故事を話すようにしている。

ある翁(おきな=お年寄りのこと)が、

国境の塞(とりで)の近くに住んでいた。

ある日、翁の馬が逃げ出してしまった。

周りの人々が「運が悪かったですね」と、

なぐさめると翁は

「いや、このことが却って、

福(さいわい)になるかもしれない」と言った。

数ヶ月後、逃げた馬がもどってきた。

さらに、別の名馬も一緒に連れて帰ってきた。

周りの人々が「幸運ですね」と、

お祝いにいくと翁は

「いや、このことが却って、

禍(わざわ)いになるかもしれない」と言った。

そしてある日、翁の息子がその名馬から落馬して、

股(もも)を骨折する重傷を負った。

周りの人々が

「運が悪かったですね」と、

お見舞いにいくと翁は

「いや、このことが、福となるかもしれない」と言った。

1年後に戦争が起きたが、

村の若者の10人のうち9人までもが死んでしまった。

ところが、息子は落馬の事故のため、

兵役に出ず無事だった。

「禍福は糾える縄の如し」

人生では、禍いがいつ福のもとになるか分らず、

また福がいつ禍いのもとになるかもしれない。

吉凶禍福の変転は計り知れず、禍いも悲しむことなく、

福も喜ぶにたりないことを教えている。

世の多くの人たちは、

うまくいっているとツイている、

何か食い違いが生じるとツイていないと

言っては一喜一憂する。

ツイていると感じたら

「自分は運が強いんだ」と思い込む。

思い込むと次の幸運、つまりツキを期待する。

手違いがあると、自分のミスでなく、

ツイてなかったせいにする。

「思いがけない幸運」のことを

僥倖(ぎょうこう)というのだが、

この僥倖に期待するようになると、最悪である。

なにしろ努力しないで

出世する方法みたいなものだから、ただ待つだけ。

待ちぼうけである。

待っていてもツキが回ってこないと

「自分は運に恵まれないんだ」と

気落ちすることになる。

ツイていなければ

「これは、天からの何かの信号だ」と考えよう。

自分の頭で考えて、進むべきか退くべきかを決めるようにしよう。

そうすれば、ツイてなかったことまでが、

次のツキを呼ぶ種になるに違いない。

そのときは運が悪いと思っても、

いつかその苦労が役に立つ。

何の問題も抱えずに若い時期を通り過ぎてしまうのと、

いろんな苦労はしても、

人生を生き抜いていくコツを掴むのとは、

どっちが運が強いのか。

もちろん、後者である。

若さとは、不安と同義でもあるが、

不安になったら、身をかがめればいい。

尺取り虫が、体を伸ばした後、

グッと縮めて次に体を伸ばして前進する。

のばすための縮み。

伸縮は、この二つの言葉が重なって成立している。

この尺取り虫の話は、私の創作ではない。

『易経 繋辞下伝』に、ちゃんと書かれている。

「尺蠖(せきかく)の屈するは、

もって信(の)びんことを求むるなり」

尺蠖とは尺取り虫の意である。

尺取り虫が身を屈めるのは、

身を屈めて力を蓄え、次に伸びるためである。

運のいい、悪いと、この尺取り虫の話は、

ピタリと符合するのである。

~~~~~~~~~~~~~~

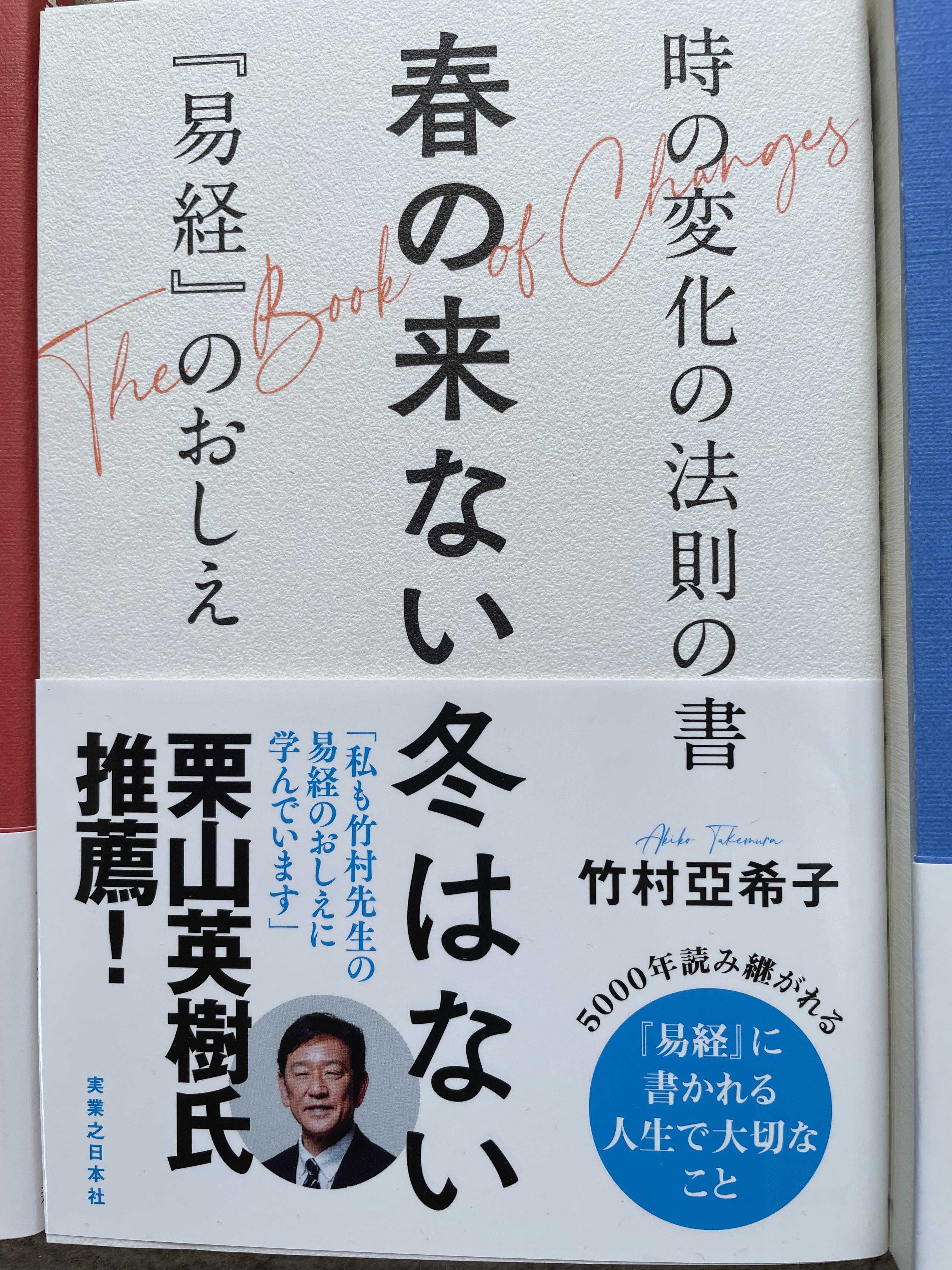

監督が拙著3冊の推薦をしてくれました。感謝。

推薦帯付きの本

★もし新しい推薦帯付きをお求めの場合は、

新泉社と実業之日本社のそれぞれの出版社に申し込むか、

書店に新しい帯でと注文をされるようにお願いいたします。

『超訳 易経』赤本・青本(新泉社)

https://www.amazon.co.jp/dp/478772004X/

https://www.amazon.co.jp/dp/478772018X/

『春の来ない冬はない』(実業の日本社)

https://www.amazon.co.jp/dp/4408339245

~~~~~~~~~~~~~~

2023年5月13日の栗山監督との易経対談 にご参加の皆さまへ。

ありがとうございました❣

受講者さんは教室が212名、オンラインが267名でした。

栗山監督との易経対談のテーマは「陰は陽を引き出す」。

「陽の集団」を一つにまとめあげるには~

~WBC侍たちは「陽の集団」~易経の教える「陰の力」

感謝❣感謝❣です。

司会の渡邊晶子さん・栗山英樹監督・亞

~~~~~~~~~~~~~~