光源氏のモデルは藤原道長ではなくその父だった可能性…父・兼家の恋愛は妻の日記によって暴露されていた

プレジデントオンライン 2024年1月21日 6時15分

※本稿は、木村朗子『紫式部と男たち』(文春新書)の一部を再編集したものです。

■通説では光源氏イコール藤原道長と思われているが……

光源氏のモデルには、紫式部に『源氏物語』を書かせたパトロンたる藤原道長の名もあがっている。たしかに道長の栄華は晩年の光源氏像を思わせる。しかし政界における道長の道程は終始、順風満帆だったのであり、左遷されて帰還したなどという後ろ暗い過去はなかった。左遷されたという意味では、むしろ道長に排斥されて大宰府に送られた中宮定子(ちゅうぐうていし)の兄、藤原伊周(これちか)像が光源氏に近い。しかし伊周はのちに政界に復帰はするが華々しく成功することはなかった。

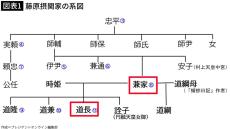

その意味で、光源氏像にもっとも似ている人生を送ったのは、道長ではなくて、道長の父、兼家(かねいえ)のほうである。藤原兼家(929〜990)は、藤原師輔(もろすけ)(908〜960)の三男で、同母兄に、長男伊尹(これただ)(924〜972)、次男兼通(かねみち)(925〜977)がいる。同母姉に村上天皇に入内した中宮安子(あんし)(927〜964)がおり、安子は冷泉天皇、為平親王、円融天皇の母となり、外祖父(がいそふ)として父親の師輔は政界に君臨した。

■道長の父・兼家は藤原摂関家の三男だが次男よりも出世

師輔が52歳で亡くなると、長男の伊尹が父を継ぎ、太政(だじょう)大臣にまでのぼった。ところが伊尹が49歳で亡くなると、その後継に兼家の名があがるのである。兄弟の順でいえば兼通が継ぐのが順当だが、兼家のほうが先に出世していたのである。

『大鏡(おおかがみ)』によると安和の変の起きた安和2(969)年の正月の昇進で兼家はすでに中納言(ちゅうなごん)にのぼっていたのに対し、兼通は宰相(さいしょう)(参議(さんぎ))にすぎなかった。兼通の息子が源高明の娘に婿人りしていることもあって源高明排斥の煽(あお)りを食らっていたのだろうか。そもそも父親の師輔が源高明を娘の婿として迎えていたのだから兼通が高明と関係を持つのは不思議なことではなかった。師輔の死後に形勢が一変したのであろう。

ところが天禄(てんろく)2(972)年に摂政(せっしょう)、太政大臣の伊尹が亡くなると兼通は起死回生の一手にでて、関白(かんぱく)となり、ひとっとびに内大臣(ないだいじん)にのぼるのである。『大鏡』は兼通らの妹で円融大皇の母であった安子に「関白は年上の兄からつかせ、まちがってもそれを破るな」(関白をば、次第のままにせさせたまへ。ゆめゆめ違(たが)へさせたまふな)と書かせ、それをお守りのように首からかけて年来持ち歩いていたのだと書く。天延(てんえん)2(974)年、兼通は安子の遺言どおりに太政大臣にのぼり関白として実権を手にした。

■兄の死後、中央政権に返り咲いた兼家が光源氏と重なる

さらに貞元(じょうげん)2(977)年に兼通が病いに倒れ、関白と太政大臣を辞するにあたっては、兼家の勢力を封じるために右大将(うだいしょう)をとりあげ、治部卿(じぶきょう)に左遷している。『栄花(えいが)物語』によると、貞元2年10月11日に兼通は、兼家から右大将をとりあげ済時(なりとき)を右大将とし、治部卿としたとある。

歴代の任官の記録をまとめた『公卿補任(くぎょうぶにん)』によれば、『大鏡』には治部卿とあるが、兼家がそのとき任じられたのは民部卿(みんぶきょう)だと記されている。地方のインフラ整備や徴悦の役目をする民部省より雅楽寮(うたりょう)などが付属する治部省のほうがいかにも出世コースからははずれた閑職という感じがする。兼通は関白に、いとこの頼忠(よりただ)をつかせて兼家の出世の道を封じた。

ところが兼通の死後には、形勢が一変し、翌年貞元3(978)年の除目(じもく)で、兼家は右大臣に任ぜられる。つまり兼家は、一度左遷されたのち、一気に右大臣となり、その後、太政大臣にまでのぼったのである。その意味で、光源氏が須磨に蟄居したのちに政界に返り咲いた姿によく似た経緯をたどっているといえる。

■兼家の妻による『蜻蛉日記』が『源氏物語』を生んだ

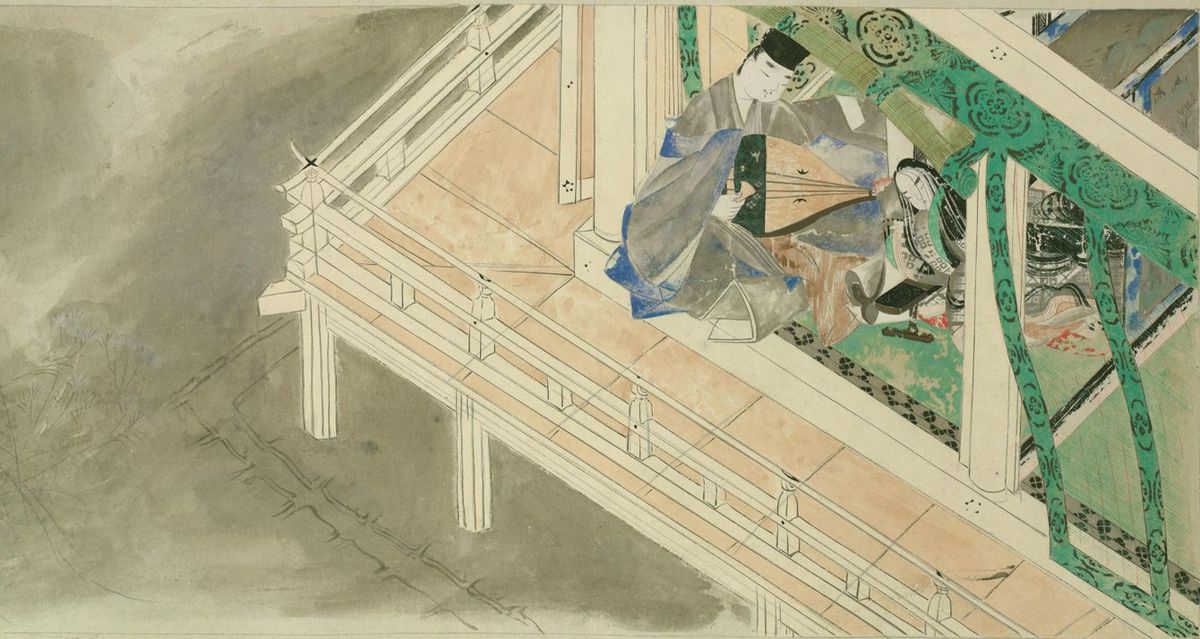

文学史を振り返ってみたときに藤原兼家の妻のひとりが書いたとされる『蜻蛉日記(かげろうにっき)』の存在はまことに大きい。おそらく『蜻蛉日記』が存在しなければ、『源氏物語』も生まれてはこなかっただろう。『蜻蛉日記』は物語の主題を一新させる力となったのである。それほどに影響力の強い『蜻蛉日記』の主要登場人物は兼家である。

『蜻蛉日記』は、藤原兼家の何番目かの妻の作である。はじめは熱心な求婚者だった兼家が、やがて関係に飽きたりなくなって、次々に新しい通いどころとなる女たちをみつけていくさまが、待つ女の側から恨みたっぷりに描かれている。作者は藤原道綱母(みちつなのはは)と呼ばれていて、生年はおろか名前さえもわかっていないのだが、兼家との間に息子をもうけている。正妻腹の子ではない道綱にとっては『蜻蛉日記』があることで、兼家の嫡出子(ちゃくしゅつし)としての存在を世に知らしめることができた。

『蜻蛉日記』は、冒頭に、世にある恋愛物語などそらごとばかり、一流の貴公子と婚姻するというのはどういうものなのか、そのほんとうのところを書くと宣言してはじまる。

■『蜻蛉日記』は一夫多妻制度のシビアな現実を暴露した

どうやら『蜻蛉日記』が出るまで、大人の女の人生のリアルを描いたものはなかったようなのである。だから『蜻蛉日記』は、王子様と結婚するっていうおとぎ話があるけど、結婚したらどうなるの? というその先が知りたかったら読んでみてね、という序をつけて、女の現実をはじめて書いた。要するに、一夫多妻の婚姻をした女のほんとうの姿をお見せしますというていで、兼家とのやりとりをつづるのである。それは王子様と結婚したらハッピーエンドという子どもだましのおとぎ話とはちがって、女の人生を描く本格小説だった。

『蜻蛉日記』が本格小説の走りとして存在したからこそ、『源氏物語』が書かれるわけである。『源氏物語』は光源氏のようななんでもできるスーパーヒーローを主人公とする物語でありながら、大人の女の読み手が満足できる家庭小説でもある。シンデレラなら光源氏のような世にも美しい貴公子と結ばれて物語は終わる。しかし現実にはときめきを失った夫婦の長い人生が続く。『源氏物語』が描くのはまさにシンデレラストーリーのその先の物語である。

同時に『源氏物語」は一条天皇、そして道長をはじめとして大人の男性読者にも広く読まれていたのだが、それは『源氏物語』が男性読者をうならせる政治小説でもあったからである。

■『蜻蛉日記』で描かれたリアルな関白・兼家像

では実際に『蜻蛉日記』にはどのようなことが書かれていたのかをみていこう。兼家が作者に求婚してきたのは、いまだ兼家の父親、師輔も存命のときのこと。兼家は若いながらも右兵衛佐(うひょうえのすけ)についていた。兼家が作者にアプローチしてきた背景には、すでにして作者の歌人としての名声が高かったことが考えられるだろう。

物語は兼家が作者に求婚の歌を送ってよこしたところからはじまる。求婚の恋文というのは紙から筆跡からこったものを送ってくるものだが、兼家は悪筆で雑な感じで歌をよこしたとある。歌も率直な詠みぶりである。

ほととぎすの声をうわさにきくばかりではせつないことです。直接お会いして語らいたいと思う心があるのです、という歌。ほととぎすは『古今和歌集』の夏歌に多く採られているように、夏の訪れを告げる鳥である。おそらくそのときの季節に合っていたのだと思うが、あまりにありきたりだ。ところが『蜻蛉日記』は、文章に工夫をこらして、兼家の歌を意味のあるものにひきたててみせてやっているのだ。兼家の歌がやってきたとする文章は次のようにある。

■兼家の女性へのアプローチはありきたりで雑だった

年頃になった作者のもとにはさまざまな男たちから求愛の手紙がやってきている。実らずに終わったやりとりはおいて、「柏木の木高きわたりより」歌がきた、と書く。の長男の呼称として出てくるが、この人が柏木と呼ばれるのは彼が衛門督(えもんのかみ)の役職についていたからである。柏木は歌ことばなどでは衛門府をさすとされている。

『蜻蛉日記』の作者は、役職から兼家を想起させる「柏木」を引きながら、同時に樹木のイメージと兼家の家柄の高さをかけて、「木高きわたり」といっているわけである。このようにいうことで、木々のあいだをとびまわるほととぎすの姿にうまく接続するようになる。

兼家のどちらかというと無骨な歌が、『蜻蛉日記』の作者のこうした作為によってなかなか興(きょう)のあるものにみえてくるようなしかけとなっているのである。作者はあきらかに『蜻蛉日記』の最初に登場する兼家の歌を粋なものにみせて、兼家をいわば持ち上げているのである。この歌に対する作者の返歌も彼の詠みぶりに合わせてシンプルだ。

あなたが語らいたいと思うような人はこの里にはいないので、ほととぎすの鳴き声を甲斐なくたてつづけないでくださいませ、という歌。あなたがお相手にしたいような女などはここにはいませんよという拒絶は、和歌のやりとりの一種のマナーである。反発されてこそ、男はさらに言葉を返すことができるからである。

■貴公子と男女の仲になった後はどうすればいいのかを指南

そこからは、『蜻蛉日記』の作者は女房に代作させて、自分では返歌しないまま、送られ続けた兼家の求愛の歌が四首並ぶ。やがて作者自らが返歌した二組の歌に続いて、「などいふまめ文、通ひ通ひて、いかなるあしたにかありけむ」とあって、物語で男女の仲となったことを示す常套表現である「いったいどうしたことでしょう」風のことばが入って次のやりとりが掲げられる。

思ふことおほゐの川の夕ぐれは心にもあらずなかれこそすれ

夕暮れが流れてやってくるのを待つほどに恋しさゆえの涙が大堰(おおい)川になるほど流れているという大袈裟(おおげさ)な兼家の歌に、物思いの多い/大堰川の夕暮れは心にもあらず泣けてくるのですと返歌している。兼家の歌にある夕暮れ、流れ、大堰川などのことばをすべて引き受けて息のあった返歌をしているのがわかる。

『蜻蛉日記』は、兼家と作者の婚儀の顚末(てんまつ)を書いているようでいて、実際には高級官僚との恋愛の作法を手ほどきしてみせているものだともいえる。求婚の歌にどんなふうに答えたらいいのか。結婚の儀式のあとの贈答はどんなニュアンスでやりとりしたらいいのか。『蜻蛉日記』は、そんな恋愛、結婚のノウハウを教えてくれる教科書でもあった。それゆえにこそ当時の女たちに読み継がれていたのだろう。

----------

日本文学研究者

津田塾大学学芸学部多文化・国際協力学科教授。東京大学大学院総合研究科言語情報科学専攻博士課程修了。著書に『女子大で『源氏物語』を読む 古典を自由に読む方法』(青土社)、『女たちの平安宮廷 『栄花物語』によむ権力と性』(講談社選書メチエ)など。

----------

(日本文学研究者 木村 朗子)

紫式部の父「宮中人事に不満」失意の中の仰天行動 勝負に出た「藤原為時」が詠んだ漢詩の内容

東洋経済オンライン 2024年1月21日 11時40分

NHK大河ドラマ「光る君へ」がスタートして、平安時代にスポットライトがあたることになりそうだ。世界最古の長編物語の一つである『源氏物語』の作者として知られる、紫式部。誰もがその名を知りながらも、どんな人生を送ったかは意外と知られていない。紫式部が『源氏物語』を書くきっかけをつくったのが、藤原道長である。紫式部と藤原道長、そして二人を取り巻く人間関係はどのようなものだったのか。平安時代を生きる人々の暮らしや価値観なども合わせて、この連載で解説を行っていきたい。連載第3回は宮中人事に不満を抱いた、紫式部の父・藤原為時のある仰天行動について紹介する。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

偉人の名言は夜明けの前に放たれる

ついに、ここから自分の人生は好転するのではないか?

挫折した人間ほど、人生の転機に敏感だ。歴史に名を残す偉人たちは、その躍進の瞬間を巧みに表現する。作家の芥川龍之介もそうだった。

今でこそ名作として読み継がれる『羅生門』だが、最初に同人誌に発表したときは、目立った反応が得られなかった。労作だっただけに、失望も大きかったらしい。それでも書くことをやめず、芥川は『鼻』という作品で、夏目漱石から高く評価されることになる。

そのときの心情を、芥川は自身の生涯を振り返った『或阿呆の一生』で、こんなふうに表現している。

「夜は次第に明けて行った。彼はいつか或町の角に広い市場を見渡していた。市場に群がった人々や車はいずれも薔薇色に染まり出した」

その後、芥川が文壇で躍進することを思えば、このときに抱いた人生への期待は見当違いなものではなかった。

映画界で「喜劇王」として名を馳せたチャールズ・チャップリンも、学校にも通えない屋根裏暮らしの極貧生活から這い上がるとき、こんな言葉を口にした。

「私に必要なのは、チャンスだけです」

年齢をごまかしてまで劇団に潜り込み、17歳で重要な役に抜擢されたチャップリン。「やれるか?」と聞かれたときに自然に出た意気込みである。

同じく不遇な少年時代をすごしたフランスの英雄ナポレオンは、母からの「不運にめげないのが、立派で、高貴なことなのです」という手紙に励まされながら、26歳のときにチャンスをつかむ。イタリア遠征軍総司令官として従える兵たちに、こんな檄を飛ばした。

「みんながふるさとに帰って『オレは勝利のイタリア遠征軍に加わっていたんだぜ!』と誇らかに言えるようにしたい」

まるで自分に向けたような言葉だ。「人生がここから動き出す」、そんな期待に満ちあふれている。夜明けを迎えようとするときの偉人の言葉は、停滞期に苦しむときほど、心に響く。

藤原為時が明るい未来を見通した和歌

紫式部の父、藤原為時もまさにそんな気持ちだったに違いない。

為時は、文章生(もんじょうしょう)出身の学者で、高い教養を持ちながらも、なかなか官職を得られなかった。

しかし、永観2(984)年に花山天皇が即位すると、式部丞(しきぶじょう)・蔵人(くろうど)に任命されることとなった。

式部丞とは、文官の人事や教育などを担う「式部省」の役人のこと。いわば、文部科学省のようなところで、為時は六位蔵人の職につけたのである。

為時の娘、紫式部は生まれもはっきりせずに、本名も明らかではないことはすでに書いた(記事「聡明な紫式部に父が口にした「忘れられない一言」」参照)。後世で「紫式部」と呼ばれるのは、為時が「式部省」の役人を務めていたからである。

出世のきっかけは、7年前の貞元2(977)年にあった。のちに花山天皇となる東宮の御読書始において、為時が「副侍読」についていたことが幸いしたようだ。

38歳という年齢にして、ようやくエリートへの道が見えてきた為時。喜びをこんな歌に込めている。

「遅れても 咲くべき花は さきにけり 身を限りとも 思ひけるかな」

咲き遅れても咲くはずの花は必ず咲くものだ――。

自分の頑張りを見てくれている人は、必ずどこかにいる。前述した偉人たちのごとく、為時の人生がこれから好転するかに見えた。

ところが、為時の場合は、そううまくはいかなかった。自分を引き上げてくれた花山天皇が出家してしまい、再び不遇の日々を過ごすことになったのである。

期待が裏切られたときほど、人生で苦しい時期もないだろう。花山天皇が突然、出家したのは寛和2(986)年。紫式部が16~19歳頃のことだ。

懸命に役職に就こうとはするものの、何かと人生がうまくいかない父。その背中を、娘としてどんな思いで見つめていたのだろうか。残念ながら、紫式部がどんな少女時代を送ったのかはよくわかっていない。

ただ、残された和歌をみると、孤独でふさぎ込んでいたということでは、どうやらなさそうである。

「めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲隠れにし 夜半の月影」

小倉百人一首の57番として収録されているので、耳にしたことはあるかもしれない。『新古今和歌集』では、この歌を詠んだ背景として、紫式部がこう振り返っている。

「はやうより童友だちなりし人に、年ごろ経て行きあひたるが、ほのかにて、七月十日のほど、月にきほひて帰りにければ」

(かねての幼友達と、長い時を経て、偶然出会ったが、確かにそうだとはっきり見分けもつかないうちに、陰暦の七月十日ごろ、夜半の月と競いあうようにして帰ってしまったので)

このように、和歌や俳句の前書きとして、その作品の動機・主題・成立事情などを記したものを「詞書き」(ことばがき)という。

議論がなされてきた「童友だち」

この「童友だち」とは誰なのか。いち早く『源氏物語』の現代語訳に挑んだ歌人の与謝野晶子も含めて、さまざまな論者による議論がなされてきているが、はっきりとしていない。

ただ、心を許した幼友達や、相談を持ちかけられるような間柄の友人がいた様子は、紫式部が詠んだとされる和歌から読み取ることができる。

もっとも、早くに母を亡くし、父の仕事もままならない境遇を考えれば、紫式部のほうこそ、友人に相談したいことだらけだったに違いない。

しかし、為時が空しく職を失ってから10年後の長徳2(996)年、人生は動く。ついに待望のポストが与えられることになったのだ。

為時は、宮中の人事が行われる際に「受領になりたい」と希望を出していたが、その願いが受け入れられることになる。受領とは、地方官である国司のなかで、現地の支配を行う最高責任者のことだ。

だが、当初、為時が任じられたのは、淡路国だった。国司が赴任する国は大国、上国、中国、下国の4つにランク分けされており、淡路国は下国にあたる。

そこで為時は勝負に出る。『今昔物語集』によると、こんな漢詩を天皇に提出したのだという。

「苦学寒夜紅涙霑襟 除目後朝蒼天在眼」(苦学の寒夜、紅涙が襟をうるおす 除目の後朝、蒼天眼)

意味は「寒い夜の苦学の甲斐もなく希望した地位につけずに、血の涙にむせいでいます」。この悲痛な漢詩が認められ、為時の任地は変更される。大国である越前国守への就任が成し遂げられることとなった。

為時の人生が動いて紫式部もあとに続く

越前への赴任には、20代半ばの紫式部も同行することになるが、1年ほどで都へ帰還。そこからいよいよ、紫式部は激動の人生を過ごすことになる。

偉人の多くは、不遇な前半生をバネにして高く跳ぶ。紫式部もまた『源氏物語』を書き上げるまでに、多くの経験を積んでいる。父の報われない人生と、漢詩による逆転劇も、紫式部の心に深く刻まれたことだろう。

【参考文献】

山本利達校注『新潮日本古典集成〈新装版〉 紫式部日記 紫式部集』(新潮社)

倉本一宏編『現代語訳 小右記』(吉川弘文館)

今井源衛『紫式部』(吉川弘文館)

倉本一宏『紫式部と藤原道長』(講談社現代新書)

関幸彦『藤原道長と紫式部 「貴族道」と「女房」の平安王朝』 (朝日新書)

佐佐木信綱 『新訂 新古今和歌集』 (岩波文庫)

真山知幸『偉人名言迷言事典』(笠間書院)

真山 知幸:著述家