春になると、花粉症に悩まされる人も多いのではないでしょうか?

そんな花粉症も、きちんと対策をすれば、予防できたり症状を軽くしたりすることができます。

この記事では、花粉症のメカニズムや原因や症状、治療方法や対策についてご紹介します。また、風邪との見分け方についても解説していきますので、是非参考にしてみてください。

花粉症とは

花粉症とは、花粉によって引き起こされるアレルギー疾患のことで、くしゃみ、鼻水、鼻づまり等のアレルギー性鼻炎や目のかゆみ、流涙などのアレルギー性結膜炎が最も多く見られます。また、まれに喘息やアトピーの症状を併発することがあります。

日本で最も多い花粉症は、地域差はありますが、春先に見られるスギ花粉症です。花粉症は日常生活に与える影響などを考慮すると社会的損失も大きい疾患です。

くしゃみ・鼻水

くしゃみは、アレルギーの細胞から放出されるロイコトリエンなどの物質が鼻の粘膜の知覚神経を刺激した際に起こります。くしゃみが起こった、その反射で鼻汁が出ます。

花粉を追い出そうとする体の反応といえます。

鼻づまり

鼻づまりは、ロイコトリエンなどの物質が血管を拡張させ、血管から水分を放出させることで鼻が腫れるために起こります。

鼻が腫れた結果、空気の通り道が狭くなり、鼻づまりの症状につながります。

せき

鼻づまりなどの花粉症の症状が強い時は、鼻で吸収されなかったスギの抗原成分が鼻から喉へ流れ、せきを生じます。

スギの抗原成分によって、喉でもアレルギー反応が起こっていると考えられています。

喉のかゆみ、違和感

せきと同様に、鼻づまりなどの花粉症の症状が強い場合には、鼻で吸収されなかったスギの抗原成分が鼻から喉へ流れ、喉のかゆみや違和感が生じます。こちらも、スギの抗原成分によるアレルギー反応と考えられています。

目のかゆみ

目のかゆみはヒスタミンなどが神経を刺激することで起こります。

ヒスタミンが目の結膜表面の神経を介してかゆみを生じさせ、反射性に涙の分泌が増え、神経の過敏によって異物感が強くなるのです。

肌あれ

スギ花粉が肌に接触することで刺激が加わり、アレルギー症状を起こすと、花粉症による皮膚炎、つまり肌があれた状態になってしまうことがあります。

スギ抗原が皮膚内に入るのを予防するために、角層のバリア機能を保つスキンケアが必要不可欠です。

頭痛

鼻炎による頭痛は、鼻炎の症状そのものが頭痛を引き起こすのではなく、鼻がつまって口呼吸になったり、息苦しくて眠りにくく睡眠不足になったりすることが原因と考えられます。また、普段とは違う状況に置かれることによって生じる精神的ストレスが頭痛の原因となる場合もあります

風邪症状との見分け方は?

花粉症の症状である、鼻水や鼻づまりなどは、風邪の症状と似ています。

ここでは、花粉症と風邪の見分け方について表でご紹介します。

鼻水の状態

- 花粉症…透明でさらっとしている。

- 風邪…初期は透明な鼻汁が出ることがあるが、数日で粘り気がある鼻水に変わり、1〜2週間で軽快する。

鼻以外の症状

- 花粉症…鼻や目のかゆみ、涙が出ることもある。においや味が分かりにくい、熱はないが、あっても微熱程度

- 風邪…鼻や喉の不快感からはじまり、くしゃみ・鼻水・鼻づまりや、せきや痰、喉の痛みや、声がかすれたりすることも。症状が進むと、熱っぽさや、だるさといった体全体の不調。

1日のうちで一番辛い時間

- 花粉症…朝方に強い症状が出ることがある。

- 風邪…特に1日のうちの症状に変化はない。

症状が続く期間

- 花粉症…特定時期(花粉飛散期)のみに起きる(花粉症:季節性 アレルギー性鼻炎)。1年中しばしば起きる(通年性アレルギー性鼻炎)。

- 風邪…最初に症状が出てから7〜10日程度で改善する。

花粉症の診断方法は?

花粉症の診断方法は、血液検査や皮膚の反応をみる検査、そして鼻粘膜の反応をみる検査などがあります。それぞれ詳しく解説していきましょう。

1:血中IgE抗体検査

血液の中の血清に含まれる、花粉に特異的なIgEの値を測る検査です。

IgE抗体は、アレルゲンが体に入ってから比較的短時間で症状が出る“即時型アレルギー反応”を引き起こす抗体のことです。

これは主に食物アレルギーや花粉症の発症に関係していると考えられています。花粉症の場合は、花粉に特異的なIgE抗体ができるということになります。結果が出るまでには、一般的に1週間ほどかかります。

2:皮膚反応検査

皮内(皮膚)テスト(スクラッチテスト、プリックテスト)とも呼ばれます。

花粉症の原因となる花粉エキスを腕に1滴たらし、針で軽い傷をつけるか、または注射し、皮膚の膨疹(じんましんのように膨らむことです)や発赤の有無をみます。

費用も安価で、判定時間は15〜20分です。

3:鼻粘膜誘発テスト

アレルギーの症状が出現する鼻粘膜での反応を見ることで、診断的価値は高いとされています。

花粉症の治療方法

ここからは花粉症の治療方法について解説していきます。

毎年、花粉症の症状が強く現れる人には、初期療法が有効です。初期療法とは、 花粉飛散開始とともに、または症状が少しでも現れた時点で薬物療法を開始する治療法で、症状の重症化を抑える効果が期待できます。

そして、花粉症の治療法には、大きく分けて、症状を軽減する対症療法と根本的に治す根治療法があります。急激に花粉にさらされ、強い症状が現れている場合は、症状緩和が先決となります。

1:薬物療法

薬物療法は、対症療法となります。花粉症の薬物療法としては以下のようなものがあります。

抗ヒスタミン薬(第1世代、第2世代)

くしゃみや鼻汁が主症状である場合によく使用されます。受容体に作用することにより発揮され、効果は数日と他の薬剤より早く現れて持続性があります。副作用として多少眠気が出ることがあります。

抗ロイコトリエン薬

鼻粘膜の血流を改善する効果があり、鼻づまりが主症状の場合によく使用され、鼻汁、くしゃみの改善効果もあります。内服開始後1週目で効果が現れます。

点眼薬

化学伝達物質遊離抑制薬

肥満細胞からの化学伝達物質の放出を抑制します。作用はマイルドで、効果が現れるまでに2週間程度かかります。副作用は少なく、くしゃみ・ 鼻汁が主症状の場合によく使用されます。

鼻噴霧用ステロイド薬

鼻づまりが主症状の場合によく使用され、くしゃみや鼻汁の改善効果もあります。局所で高い効果を発揮し、全身性副作用が少ない安全性の高い薬剤です。

なお、経口ステロイド薬は効果が高い反面、全身性副作用のリスクも高く、慎重な投与が必要です。

2:レーザー手術

レーザーの熱により粘膜が収縮することによって鼻づまりが改善します。日帰りで処置ができることが多いです。

有効率は約80%という報告もあります。5年以上再発のない方もいますが、2年程度で効果がなくなる場合が多く、花粉症などではシーズン毎に治療を追加する方もいます。

手術は、片鼻10分程度、外来で行い、1回の治療で終了します。

費用は、両鼻で29,100円で、保険が適用されています。

3割負担の方であれば、約10,000円程度になります。

免疫療法

花粉の抽出液を、最初は低い濃度から注射などで投与し、その後少しずつ濃度を上げ、花粉抗原に対する免疫を獲得させる方法です(皮下免疫療法)。

実際には花粉症の季節が始まる3ヶ月以上前から始め、2年間以上続けることが必要です。日本での実施率は欧米に比べまだ低く、実施施設も専門医療機関に限られます。

自分でできる花粉症対策は?

花粉症に対して自分でできる対策をご紹介していきます。花粉症への対策の基本は、花粉を持ち込まないことや、花粉を吸い込まないことです。自分で対策をとっても、症状がつらい時には、市販薬を使用することを考えましょう

花粉症情報をチェックする

花粉の飛散開始時期や花粉飛散量などの花粉情報は、毎年1月下旬ごろから民間気象会社のウェブサイトや天気予報などで提供されます。

花粉情報に注意し、布団などの洗濯物を外干しにする際は、花粉が洗濯物に付着し家の中に持ち込まれてしまう可能性があるため、部屋干しをするなどの対策をしましょう。

花粉が多く飛ぶ時間の外出を避ける

一般に花粉は通勤・通学時間帯にあたる朝と夕方に多く飛散する傾向があります。

日の出から時間とともに気温が上昇するにつれて花粉も目や鼻の高さに浮遊しやすくなることや、気温が下降する夕方にかけて上空にあった花粉が降りてくると考えられます。

こうした時間には、極力外出しないようにしましょう。

花粉症用マスクを着用する

マスクの装用はかなり花粉を減らし、鼻の症状を軽くする効果があります。

大事なことは顔にフィットするものを選ぶことで、横に隙間ができるとそこから花粉が入ってしまいます。使いやすいマスクは顔にフィットし、息がしやすいもの、衛生面からは毎日交換できる使い捨てのできる不織布マスクなどが推奨されます。

なお、マスクの内側にガーゼを当てること(インナーマスク)でさらに鼻に入る花粉が減少することが分かっています。

花粉症用のメガネをかける

マスクと同様に、花粉症用のメガネにも効果があります。

メガネを使用しない場合に比べて目に入る花粉量は通常のメガネでおよそ40%減少し、防御カバーのついた花粉症用のメガネではおよそ65%も減少します。

「花粉症用メガネの見た目には抵抗がある」という方は、花粉やほこりの付きにくい帯電防止機能付きのメガネレンズもあります。普段は度付きの普通のメガネとして利用し、花粉シーズンは花粉症対策メガネとしても役立ちます。

花粉を回避する服装を選ぶ

マスクやメガネを着用する他にも、帽子をかぶることも効果的です。帽子の中でも、つば付きの少し深めのものが効果的です。

また、衣服については花粉が付きにくく、払い落しやすい素材の服を選ぶようにしましょう。

帰宅後は花粉を家に持ち込まないようにする

帰宅した時には、うがい・手洗い・洗顔をしましょう。また、外出すると、髪の毛や衣服にも花粉は付着します。帰宅した際に、すぐに落とすことが大切です。洋服や髪の毛についた花粉をよく払い落としてから家の中に入りましょう。

- 中性洗剤で洗う:メガネ専用の洗剤も市販されていますが、ない場合は台所用洗剤や衣類用オシャレ着液体洗剤などで大丈夫です。洗面器などを使用して水に洗剤数滴とメガネを入れます。

- 優しくこすり洗い:ゴシゴシ洗うとかえってキズの原因になるので、指の腹を使って優しくこすります。

- すすぎ洗い:流水で洗剤が残らないように洗い流します。

- ふき上げ:タオルや手ぬぐいでメガネについた水分をふきます。

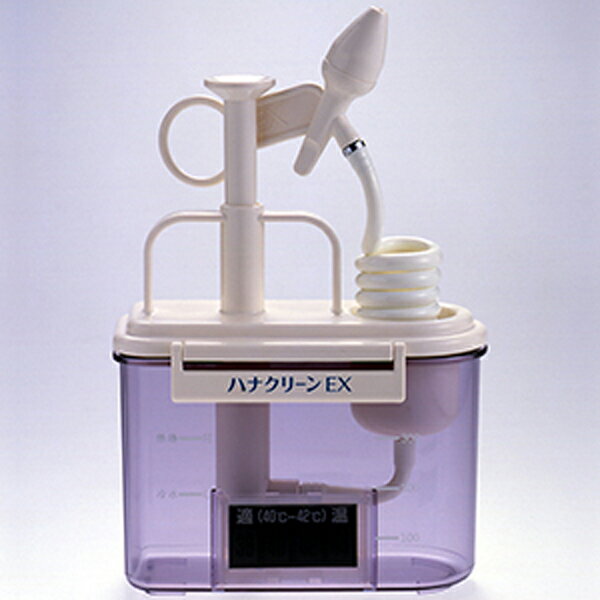

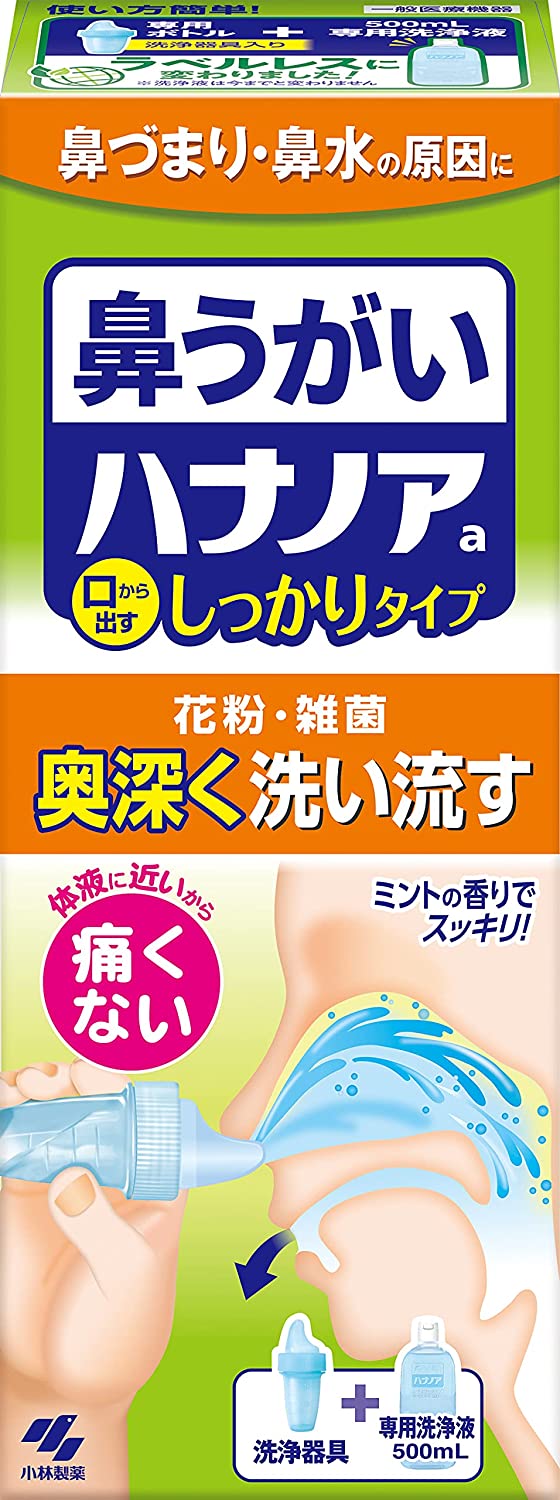

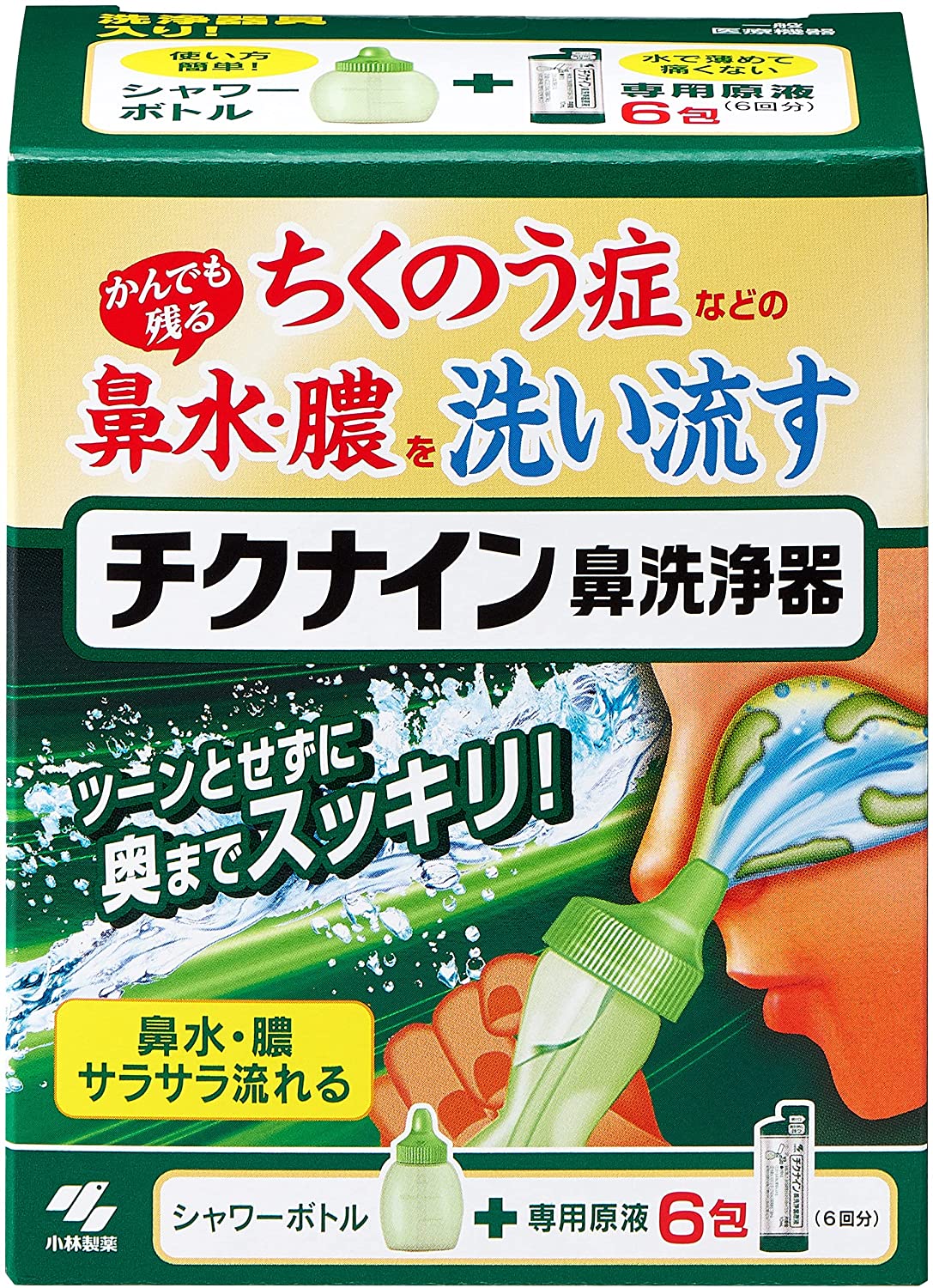

鼻のケアをする

鼻の洗浄として、市販の生理食塩水など体液に近い組成の液体で、鼻に入り込んだ花粉やホコリなどを洗い流しましょう。

また、鼻の粘膜の保護も大切です。繰り返して鼻をかむと鼻が荒れるため、鼻荒れ防止に白色ワセリンなどを塗ってください。

保湿ティッシュペーパーで鼻をかむこともおすすめです。また、室内の加湿も重要です。鼻腔に炎症があると粘膜機能が低下するため、室内を加湿して水分を補ってください。空気が乾燥している時はマスクを着用しましょう。

目のケアをする

花粉やホコリなどの異物は、市販の人工涙液を利用し洗い流し、目の洗浄をしましょう。

また、目の疲労を回復させることも大切です。目に炎症がある時はそれだけで目に負担をかけるため、コンタクトレンズの使用を控えてメガネをかけ、意識的に目を休めましょう。

つらい時は市販薬を使用する

一般的に、市販薬は即効性が高く、症状を緩和するのに有効ですが、効果が持続しにくいといわれます。一方、病院での処方薬は即効性は劣るものの、症状が出る前に服用することで症状を予防でき、効果を持続しやすいことがメリットです。