花被片で構成される花被は雌しべと雄しべの周りを取り巻いている。花被の主な役割は2つに分けられる。

- 保護: 花がまだ咲いていないとき(つぼみのとき)に、花の他の部分を包んで物理的損傷や乾燥、食害を防ぐ

- 誘引: 送粉動物に対して花を目立たせる。

誘引の役割は動物媒花に限られる。風や水で送粉される花の花被は、その必要がないため、地味な色で小さく、ない場合もある。

風媒のヌカボシソウ(イグサ科)は、ユリ(ユリ科)と同じパーツの数・配置の花をもつ

典型的な動物媒花では、外側の花被は保護に専門化して「萼」(花被片は「萼片」)と呼ばれ、内側の花被は誘引に専門化して「花冠」(花被片は「花弁」)と呼ばれる(異花被花[heterochlamydeous flower])。しかし、花冠と萼が分業していないものもあり、ユリ・タブノキのように内外の花被の両方が保護・誘引の両方を担うもの(同花被花[homochlamydeous flower])、ソバのように花被が一重のみで保護・誘引の両方を担うもの(単花被花[monochlamydeous flower])、センリョウのように花被がないもの(無花被花[monochlamydeous flower])もある。

| 異花被花 | 同花被花 | 単花被花 | 無花被花 | |

|---|---|---|---|---|

| 外花被 | 萼(保護器官) | 保護+誘引 | 保護+誘引 | なし |

| 内花被 | 花冠(誘引器官) | 保護+誘引 |

離弁花(上)と合弁花(下)の模式図

異花被花には、花弁や萼片は互いにつながり合って一体化している「合弁花」と一体化していない「離弁花」とがある。

同花被花・ユリ(ユリ科)。つぼみの段階では緑色で堅い内外の花被片が、開花の過程で成長・着色する。

左―単花被花・ソバ(タデ科); 右―無花被花・センリョウ(センリョウ科)

無花被花の場合はもちろん、花被があっても、保護や誘引(またはその両方)の役割が他の器官に受け渡されているケースがある。

ドクダミ(ドクダミ科)。「白い4枚の花びら」のように見えるのは花びらそっくりになった葉で、花序(黄色いところ)を拡大すると、雌しべと雄しべだけの花(無花被花)がぎっしりと集まっている。

ドクダミ(ドクダミ科)。「白い4枚の花びら」のように見えるのは花びらそっくりになった葉で、花序(黄色いところ)を拡大すると、雌しべと雄しべだけの花(無花被花)がぎっしりと集まっている。

ブーゲンビリア(園芸品)(オシロイバナ科)。3枚の色づいた葉が枝先に集まり、それぞれの葉の腋に1つずつ、筒状の単花被花がつく。

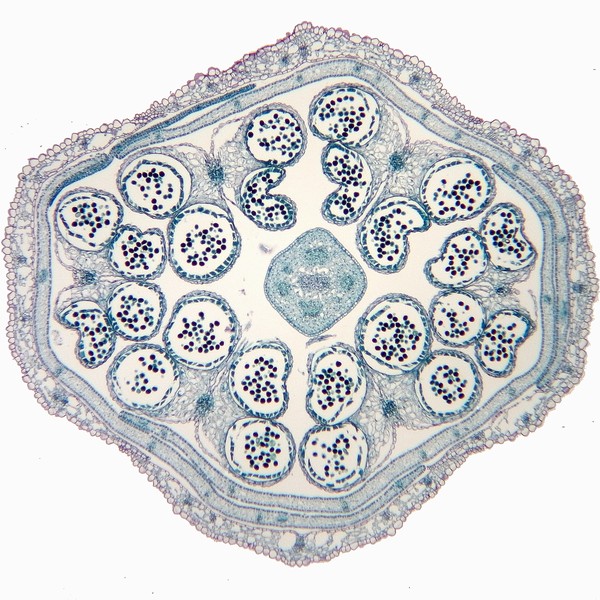

左―セイヨウカラシナ(アブラナ科)・右―ユリ園芸品(ユリ科)のつぼみの横断面。つぼみの方が花の部品配置が分かりやすいことが多い。

花を構成する部品/パーツ[floral parts](花被片と雄しべ・雌しべなど)の数や配置はさまざまで、植物の系統関係と機能の両方を反映する。

花の模式図と分解図 |  |  |

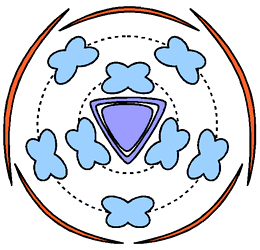

分解図に基づく配置図。輪を同心円として描き、部品を配置している。雌しべを子房横断面に置き換えると後出の花式図となる。

上で述べたとおり、外側から萼片・花弁・雄しべ・雌しべの順にらせんを描くように、あるいは同心円(輪 りん[whorl]という)上に並ぶ。同種の部品(例えば花弁)が複数の輪に分かれて並ぶこともあるので、輪の数にも違いがある。1つの輪にある部品の数、また、隣り合った輪にある部品との位置関係も、配置を特徴つける。

数と配置を、花の横断面を見たかたちで模式的に表した図を花式図[floral diagram]という。花式図は写実的である必要はなく、また、配置や数に対する解釈を含んでもよい。例えば、同じ輪にある部品を点線の円の上に並べたり、本来あるべき部品がないと考えられるときは「×」で示すこともある。

また、数と配置を、記号式で表わしたものを花式[floral formula, 複 floral formulae]という。

花式図・花式は、部品の数と位置関係を抽出することで、さまざまな花の特徴を把握しやすく、異なる花どうしを比較しやすくする。両者とも、書き方に決められたルールはないが、19世紀ドイツの植物学者Eichlerの古典的な著作"Blütendiagramme"(花式図)が一つの標準になっている。

- Eichler AW. 1875. Blütendiagramme, Volume I. Verlag von Wilhelm Engelmann. link

- Eichler AW. 1878. Blütendiagramme, Volume II. Verlag von Wilhelm Engelmann. link

- Ronse De Craene LP. 2010. Floral Diagrams: An Aid to Understanding Flower Morphology and Evolution. Cambridge University Press.

セイヨウアブラナ(アブラナ科)の花。雌しべ1個・雄しべ6本・花弁4枚・萼片4枚がある。雄しべの付け根には、緑色の蜜腺があり、分泌された蜜で光っている。

セイヨウアブラナ(アブラナ科)の花。雌しべ1個・雄しべ6本・花弁4枚・萼片4枚がある。雄しべの付け根には、緑色の蜜腺があり、分泌された蜜で光っている。

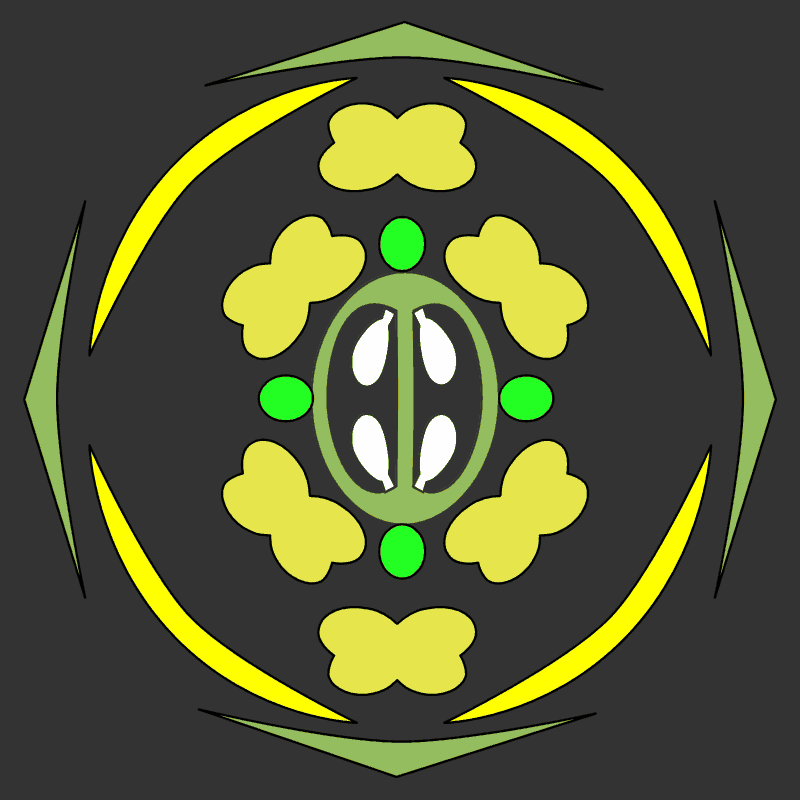

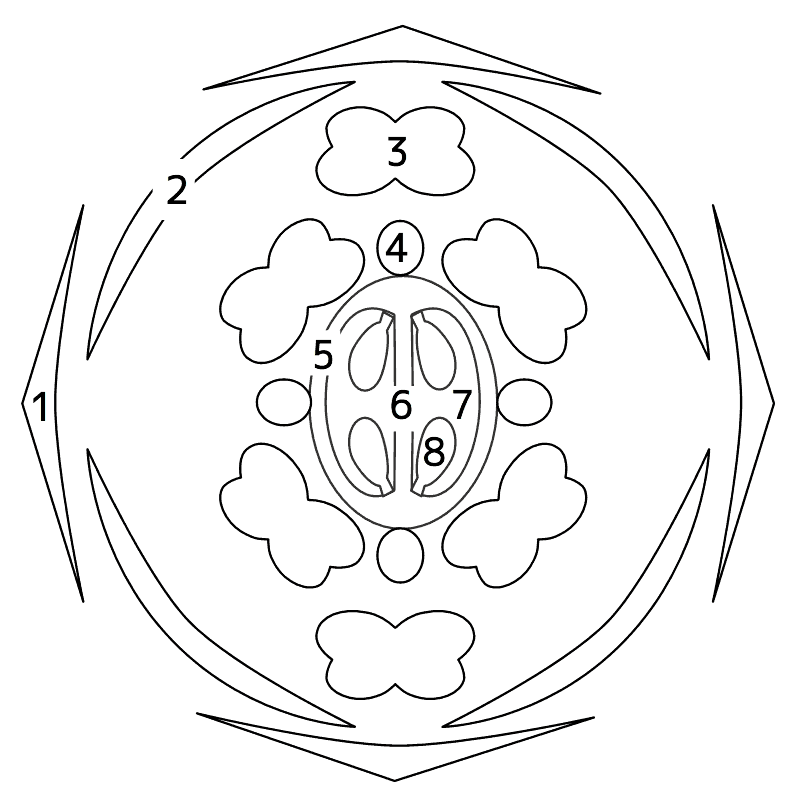

セイヨウアブラナの花式図(部品の配置のみを表したもの)。1―萼片、2―花弁、3―雄しべ、4―蜜腺、5~8―雌しべ(5―子房壁、6―隔壁、7―子房室、8―胚珠)。アブラナ科の多くの種は、同じ花式図で表現できる。

セイヨウアブラナの花式図(部品の配置のみを表したもの)。1―萼片、2―花弁、3―雄しべ、4―蜜腺、5~8―雌しべ(5―子房壁、6―隔壁、7―子房室、8―胚珠)。アブラナ科の多くの種は、同じ花式図で表現できる。

セイヨウアブラナの花式図(配置に関する解釈を含んだもの)。9―欠失した雄しべ。

セイヨウアブラナの花式図(配置に関する解釈を含んだもの)。9―欠失した雄しべ。セイヨウアブラナの花(そして、多くのアブラナ科の花)は、次のように、5つの輪があり、各輪の部品の基本数は4、と解釈される。

| 輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 部品名 | 萼片 | 花弁 | 雄しべ | 心皮 | |

| 数 | 4 | 4 | 2 (2個が欠失) | 4 | 2 |

花式: K4 C4 A2+4 G(2)

K―萼片、C―花弁、A―雄しべ、G―雌しべ。Gの下線は上位子房を、(2)は2つの部品が融合して1体となっていることを示す。

ユリ属の花と花式図。同じ花式図は多数の単子葉植物にあてはまる。

ユリ属の花と花式図。同じ花式図は多数の単子葉植物にあてはまる。| 輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 部品名 | 花被片 | 雄しべ | 心皮 | ||

| 外花被片 | 内花被片 | ||||

| 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

花式: P3+3 A3+3 G(3)

P―花被片、A―雄しべ、G―雌しべ。Gの下線は上位子房を、(3)は3つの部品が融合して1体となっていることを示す。

タブノキ(クスノキ科)の花と花式図

| 輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 部品名 | 花被片 | 雄しべ | 仮雄しべ (蜜腺) | 心皮 | |||

| 外花被片 | 内花被片 | ||||||

| 数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |

花式: P3+3 A3+3+3+3° G1

P―花被片、A―雄しべ、G―雌しべ。Aの最後の3°は最内輪が仮雄しべ(雄しべ由来だが花粉を出さない=雄しべ本来の機能がない器官)を、Gの下線は上位子房を示す。

配置以上の情報を花式図に盛り込むこともできる。部品どうしがつながっている状態(合着)は、花式図では、部品どうしを実線でつなぐことで表現する。

ナス(ナス科)の花

ナス(ナス科)の花

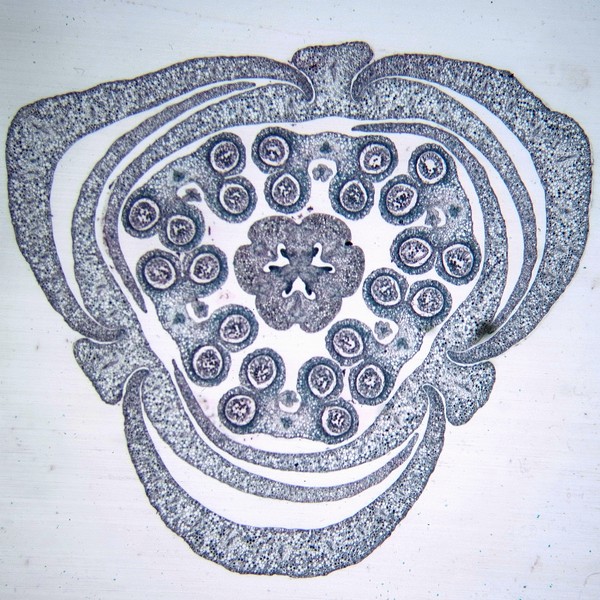

ナス科の多くの種にあてはまる花式図。1―萼片、2―花弁、3―雄しべ、4~7―雌しべ(4―子房壁、5―胎座、6―子房室、7―胚珠)。隣り合う花弁どうしを結ぶ実線(a)によって花弁どうしがつながっていること(合弁)が、雄しべと花弁を結ぶ実線(b)によって雄しべが花弁の途中についていることが表現されている。

ナス科の多くの種にあてはまる花式図。1―萼片、2―花弁、3―雄しべ、4~7―雌しべ(4―子房壁、5―胎座、6―子房室、7―胚珠)。隣り合う花弁どうしを結ぶ実線(a)によって花弁どうしがつながっていること(合弁)が、雄しべと花弁を結ぶ実線(b)によって雄しべが花弁の途中についていることが表現されている。

キケマン属(ケマンソウ科)の花式図の例(写真はムラサキケマン)。キケマン属は左右相称のやや複雑な花を持つ(→ムラサキケマン)。実線でつなぐことで花弁どうし、雄しべどうしの合着を、花弁をふくらませて距を表わしている。

キケマン属(ケマンソウ科)の花式図の例(写真はムラサキケマン)。キケマン属は左右相称のやや複雑な花を持つ(→ムラサキケマン)。実線でつなぐことで花弁どうし、雄しべどうしの合着を、花弁をふくらませて距を表わしている。花式でも、記号を追加することで情報を追加できる(例: Ronse De Craene 2010: 39)が、かなり複雑になる。

上の5例では、次の2つが成り立っていた。

- 心皮をのぞいては、各輪の部品数は一定で、「基本数」を決めることができる

- 隣り合う輪では、部品は互い違いに配置する(互生則)

各輪の部品の基本数がXであるとき、「X数性の花」という。アブラナは4数性[tetramerous]、ユリ・タブノキは3数性[trimerous]、ナスは5数性[pentamerous]、キケマン属は2数性[dimerous]の花を持つ。

この2つが成り立つ場合が多いことは確かだが、例外も少なくない。

アオカズラは、萼片・花弁・雄しべがいずれも同じ位置にある(対生している)。

アオカズラ(アワブキ科)の花式図

タデ類・ミゾソバ・イタドリなどでは、花被片と外輪の雄しべは5個ずつ、内輪の雄しべは3個となる。

タデ科に多く見られる花式図(写真はママコノシリヌグイ)

一つの花序で基本数が違う花が混じる例もある。

ヘンルーダ(ミカン科)の花序。中心の頂花は5数性、他の花は4数性。