行きはよいよい、帰りは怖い

木内くん

日銀は現場主導の正常化が進んでいる。政策決定会合では決めない。主導権が現場のオペに移り、それ自体は問題だが、2%断念や政策委員の中の絶対反対のひとや、あるいは政治の反対を騙しながら、現場で正常化を進めていることは評価できる

日銀は現場主導の正常化が進んでいる。政策決定会合では決めない。主導権が現場のオペに移り、それ自体は問題だが、2%断念や政策委員の中の絶対反対のひとや、あるいは政治の反対を騙しながら、現場で正常化を進めていることは評価できる

日本銀行審議委員を7月に任期満了で退き、野村総合研究所エグゼクティブ・エコノミストとなった木内登英(たかひで)氏(53)が25日、朝日新聞のインタビューに応じた。4年超に及ぶ大規模緩和について「プラス効果が上回ったのは2014年まで。今は副作用だけが積み上がっている」と語り、金融政策の正常化を図るべきだと訴えた。

木内氏は民主党政権下の12年7月に就任。当時は緩和に慎重な白川方明(まさあき)総裁時代で、緩和積極派とみられていた。しかし黒田東彦(はるひこ)総裁が大規模緩和を始めてからは、一貫して緩和のリスクに警鐘を鳴らしてきた。

木内氏は緩和開始には賛成したが、「物価上昇率2%」の目標は実現できないとの考えから、達成期限を「2年」と区切ることに異議を唱えた。木内氏は「緩和策が長期化したり緩和拡大を迫られたりするリスクがあった」と振り返る。

懸念は的中した。日銀は追加緩和を繰り返したが、4年超が過ぎた今も目標達成は見通せない。木内氏は、緩和の効果は「将来の需要を前借りするもので延々と続くものではない」と指摘。3年目の15年以降は「追加効果がほぼなくなった」とし、弊害だけが膨らんでいると懸念を示した。

具体的には、日銀が銀行などから買った国債などの資産が巨額になり、将来の金利上昇局面で日銀の財務が悪化する可能性や、上場投資信託(ETF)を買うことによる株式市場のゆがみなどを挙げ、「副作用は数多い」と述べた。

また、今の国債買い入れペースを続けると、「来年半ばにも日銀が国債を買えなくなる限界を迎える」と予測する。市場に出回る国債が極端に減り、金利が乱高下するなど「金融市場の大混乱を引き起こす恐れさえある」と警告した。

混乱回避のためには、「長期金利操作をやめ、国債買い入れ額を段階的に減らしていくべきだ」と提言する。今の日銀は「国民生活より物価を重視する物価目標至上主義に陥っている」とし、来春任期を終える黒田総裁の後任は「副作用を抑えるリスク管理が重要。緩和の『後始末』が仕事になる」と語った

木内氏は民主党政権下の12年7月に就任。当時は緩和に慎重な白川方明(まさあき)総裁時代で、緩和積極派とみられていた。しかし黒田東彦(はるひこ)総裁が大規模緩和を始めてからは、一貫して緩和のリスクに警鐘を鳴らしてきた。

木内氏は緩和開始には賛成したが、「物価上昇率2%」の目標は実現できないとの考えから、達成期限を「2年」と区切ることに異議を唱えた。木内氏は「緩和策が長期化したり緩和拡大を迫られたりするリスクがあった」と振り返る。

懸念は的中した。日銀は追加緩和を繰り返したが、4年超が過ぎた今も目標達成は見通せない。木内氏は、緩和の効果は「将来の需要を前借りするもので延々と続くものではない」と指摘。3年目の15年以降は「追加効果がほぼなくなった」とし、弊害だけが膨らんでいると懸念を示した。

具体的には、日銀が銀行などから買った国債などの資産が巨額になり、将来の金利上昇局面で日銀の財務が悪化する可能性や、上場投資信託(ETF)を買うことによる株式市場のゆがみなどを挙げ、「副作用は数多い」と述べた。

また、今の国債買い入れペースを続けると、「来年半ばにも日銀が国債を買えなくなる限界を迎える」と予測する。市場に出回る国債が極端に減り、金利が乱高下するなど「金融市場の大混乱を引き起こす恐れさえある」と警告した。

混乱回避のためには、「長期金利操作をやめ、国債買い入れ額を段階的に減らしていくべきだ」と提言する。今の日銀は「国民生活より物価を重視する物価目標至上主義に陥っている」とし、来春任期を終える黒田総裁の後任は「副作用を抑えるリスク管理が重要。緩和の『後始末』が仕事になる」と語った

黒田総裁が引き続き本命、退任なら円高・株安-次期総裁予想調査

日高正裕、ジェームズ・メーガ、藤岡徹 2018年1月21日 21:00 JST

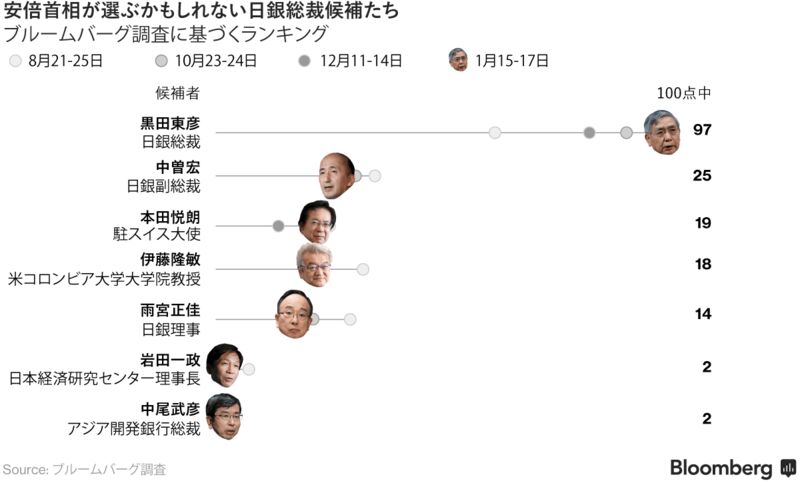

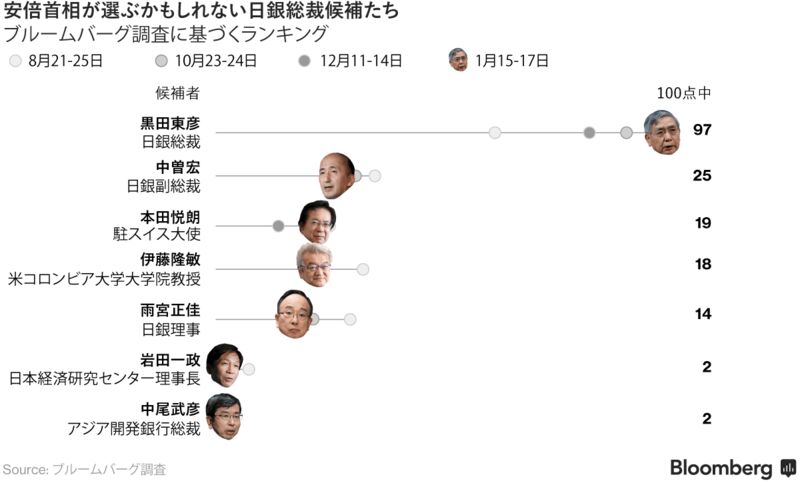

日本銀行の次期総裁候補のエコノミスト予想では、黒田東彦総裁が引き続き本命視されており、退任した場合は円高・株安に向かうとの見方が強い。ブルームバーグ調査で明らかになった。

15-17日にエコノミスト43人を対象に調査した。黒田総裁が退任した場合の為替への影響について回答した24人のうち23人は「円高になる」と回答。株価について回答した22人全員が「株価は下がる」との見方を示した。

#lazy-img-322747586:before{padding-top:60.416666666666664%;}

任期満了まで3カ月を切り、市場の関心は黒田総裁の後継問題に集まっている。安倍晋三首相が選ぶ次期総裁によって次の5年の金融政策の方向性が決まるためだ。2013年3月に黒田氏が就任した際は、安倍首相は2月に人事を固めた。

オックスフォード・エコノミクスの長井滋人在日代表は「早めの政策調整を少しでも連想させるような人事は、円高や世界的な長期金利の変動をもたらすリスクが大きい」と分析する。

候補者たち

黒田東彦:現職

「遅過ぎて小さ過ぎ」という従来の日銀のイメージを覆し、積極的な緩和姿勢に転換した。最近では、度重なる緩和策が市場機能を損なっているとの批判や出口の困難さを指摘する声も増えている。それでも、黒田総裁が安倍首相の経済政策の強力な担い手であったことは事実で、首相も「全幅の信頼」を置いていると述べている。

前アジア開発銀行(ADB)総裁で、元財務官の黒田総裁はミステリーや歴史小説の愛読者だ。白川方明前日銀総裁が政策の副作用にたびたび言及したのと対照的に、2%物価目標の達成が遠のく中でも常に政策の効果を強調する。昨年11月には低金利が金融仲介機能を阻害し緩和効果をそぐリバーサル・レートに言及し、政策変更の前触れかと話題になった。再任されれば、次の一手に注目が集まりそうだ。

中曽宏:金融市場の専門家

現副総裁で、金融市場や金融システムの専門家として金融危機に対応したことで知られる。異次元緩和から混乱なく出口に向かうことが次期総裁の大きな任務になるとの見方がある中、有力な候補者と目されている。

一部の日銀ウオッチャーの間では、黒田総裁の積極的な緩和政策と歩調を合わせるのは難しいとの見方もあったが、杞憂(きゆう)に終わった。黒田総裁の提案には全て賛成票を投じており、政策委員会と執行部の橋渡し役を果たしてきた。趣味は鉄道。任期は3月まで。

伊藤隆敏:物価目標の主唱者

黒田総裁と親しく、副財務官としてともに働いた1999年に物価目標の重要性を訴え、黒田氏に影響を与えた。伊藤氏は昨年5月のインタビューで、長短金利操作の支持を表明。労働市場の逼迫(ひっぱく)により物価は上昇率を高めると指摘した。

米コロンビア大学大学院の教授として、国内に加えローレンス・サマーズ元米財務長官やグレン・ハバード同大経営大学院学長ら世界的な経済学者とも交友がある。バイオリンが趣味で、カーネギーホールやメトロポリタン歌劇場に足しげく通う。

雨宮正佳:ミスター日銀

日銀生え抜きでミスター日銀とも評される。企画担当が長く、現在の緩和政策の枠組み作りを主導してきた。主義主張にとらわれない柔軟さと新たな手法を積極的に取り入れる姿勢が黒田総裁の下でうまくはまった。

意見が大きく分かれる経済論争の中でも巧みに現実的な選択肢を提示する手腕は政治家や財務省関係者の間でも評価が高い。ピアノが趣味で、クラシックに関する知識は玄人はだし。引退後は、ある旋律がどうして美しく聞こえるのか、旋律の高低や長さを定量的に分析する新たな分野に取り組もうと考えている。

本田悦朗:アベノミクスのご意見番

安倍首相とは30年以上に及ぶ付き合い。アベノミクスの金融政策アドバイザーを務めてきた。13年の黒田総裁の選任でも大きな役割を果たしたと言われている。本田氏は現在、駐スイス大使で、昨年11月のインタビューでは、総裁就任の申し出があった場合は「命を懸ける」と前向きな姿勢を示した。

14年の消費増税は景気後退につながり失敗だったというのが持論。19年10月に予定されている再増税にも否定的だ。黒田総裁は増税を支持した。本田氏は次期総裁は「増税を主張するような人は適切ではない」との見方を示している。

岩田一政:日本を代表するエコノミスト

元日銀副総裁の岩田氏は