NHK-Gスペシャル 「人類誕生」

スクウェア・エニックスから発足した、田畑端率いるLuminous Productionsが担当。

■ 出演

□ 番組ナビゲーター

俳優・高橋一生

NHKアナ・和久田麻由子・・・ナレーションも兼任。久保田祐佳アナととてもよく似たヴォイス)

□ ゲスト

国立科学博物館名誉研究員: 馬場悠男

■ アフリカのか弱い生き物に過ぎなかったサルが、なぜ700万年の間にヒトへと進化できたのか?

驚きと謎に満ちた人類進化の壮大な物語を、最新科学で解き明かす全3回シリーズ。

予告動画

◇-------------------------------------------------------

■ 第1集「こうしてヒトが生まれた」

初放送日: 4/08(日) 21:00〜21:49

第1集は、ヒトが生まれるまでの"奇跡"の物語。

440万年前のアフリカに、二本足で歩き始めた奇妙な生き物がいた。

サルと人の特徴を合わせ持ったこの生き物の登場こそ、人類進化の壮大な物語の始まりだ。

いったい何のために二足歩行を始めたのか?

最新の研究が明らかにした理由は、家族を守るためだったと言う。

実は、ヒトに至る人類の進化は常に絶滅と隣り合わせの過酷な道程(みちのり)だった。

次々と迫り来る危機をいかにして乗り越え、進化の階段を上がったのか?

ヒトに至るまでの幸運と偶然に満ちたドラマを描く。

◇

■ 概要

□ 塗り変わる人類進化のドラマ

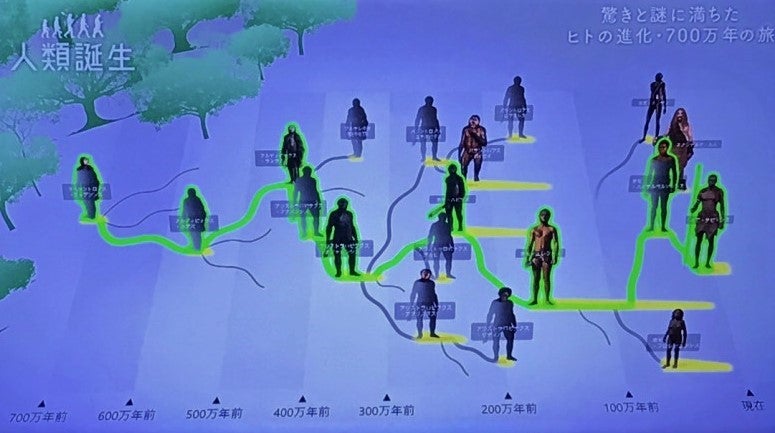

今、相次ぐ新発見で人類の歴史が次々と塗り替えられている。およそ700万年前に誕生したとされる人類の祖先。その進化の歩みは、「猿人→原人→旧人→新人」という単純なものではなく、現在分かっているだけでおよそ20種の人類が時には共存し、誕生と絶滅を繰り返していた。その最も初期の姿を伝えるのが、440万年前のアフリカを二本足で立って歩いていたアルディピテクス・ラミダスだ。最新の研究が明らかにした “歩く理由”。それは意外にも、家族を守るためだった。

□ 壮絶な逆境こそが人類を変えた

実は、ヒトに至る人類の進化は、常に絶滅の危機と隣り合わせの過酷な道程(みちのり)だった。その中で私たちに繋(つな)がる祖先は、数々の偶然と幸運に導かれ、辛くも生き残ったのだ。

二足歩行を始め、やがて草原に進出した人類の祖先。そこでは飢餓(きが)に襲われ、肉食獣に食われる“弱者”だった。

しかし実は、その逆境こそが人類を進化させた。仲間と協力する集団の力、さらに石器という道具を発明したのだ。

□ なぜヒトは生まれたのか

およそ180万年前、外見は殆(ほとん)ど私たちヒトと変わらない人類が登場した。ホモ・エレクトスだ。スラリと長い足、体毛の薄いツルツルの肌。それは獲物を長距離追跡する独特の狩りによって生まれた。脳も大きくなり、思いやりの心さえ芽生えていた。こうして遠いご先祖様たちが必死に繋いだ命、そのバトンが私たちに繋がっている。そう、あなたへと続く進化の道程は "奇跡" の連続。絶滅の崖っぷちで辛うじて見い出して来た、細い道だったのだ。

□ 我々に続くご先祖様たち

およそ700万年前にアフリカで誕生した人類は、その後、いくつもの種に枝分かれし、誕生と絶滅を繰り返しながら進化して来た。最新の研究によれば、分かっているだけでもおよそ20種もの人類が地球上に暮らしていた。時には複数の人類種が棲(す)み分けて共存し、あるいは熾烈(しれつ)な生存競争を繰り返していた。そして、その進化のバトンを受け継ぐ最終ランナーとして登場したのが、我々ホモ・サピエンスだ。やがて他の人類は全て絶滅し、ホモ・サピエンスは地球上で唯一の人類として生き残った。

□ 番組に登場した、私たちに繋がる人類の特徴を見てみよう。

☆ アルディピテクス・ラミダス

Ardipithecus Ramidus, 440 million years ago.

身長120㎝ | 体重50㎏ | オス

エチオピアのアワッシュ川の流域で発見された。ほぼ全身の骨格が見つかり、骨盤の形などから二足歩行をしていたことが確実とされる、最古の人類。復元されたメスの個体の愛称はアルディ。人類は草原に進出してから二足歩行を始めた---という従来の定説を覆(くつがえ)した。

☆ アウストラロピテクス・アファレンシス(アファール猿人)

Australopithecus afarensis, 370 million years ago.

身長140-150cm | 体重50-60kg | オス

エチオピアのハダールで1974年にメスの全身骨格が発見され、ルーシーの愛称でも有名。草原に進出し、足にアーチ構造があり骨盤の形が人間によく似ていることなどから完全な直立二足歩行をしていたと考えられている。

☆ ホモ・ハビリス

Homo habilis, 240 million years ago.

身長135cm | 体重40kg? | オス

タンザニアのオルドバイ峡谷で1960年代に発見された。石器を恒常的に作った最初の人類と考えられている。肉食獣の食べ残しを狙う「死肉あさり」を行っていたとされる。

◇

■ 詳細

今、相次ぐ新発見で人類進化の常識が次々と塗り替えられている。最新の研究成果に基づき、太古の人類の姿が鮮やかに蘇(よみが)える。浮かび上がるのは数々のピンチを切り抜け生き残った祖先たちのドラマ。そんな逆転の物語を目の当たりにする。

今夜の舞台はアフリカ。僕たちホモ・サピエンスはここで誕生した。しかし進化の道程は平坦な一本道ではなかった。かつて人類は20種にも枝分かれして時には熾烈な生存競争を繰り広げていた。中でも私たちに繋がる祖先は決して強者だった訳ではなく、か弱い存在。度重なる危機の中、逆転に次ぐ逆転で辛くも生き残った。

今、地球上に70億人を超え圧倒的な力を持つに至ったホモ・サピエンス。なぜ私たちはここまで繁栄できたのか?その謎と起源に迫る。ホモ・サピエンス以外にもたくさんの種類の人類がいた。現在分かっているだけでもおよそ20種。みんな子孫を残すことなく絶滅した。ホモ・サピエンスはたくさんの幸運と偶然の中で辛くも生き残った。

*

そんな私たちへ繋がる道を切り開いたのがラミダス。二本足で歩いていたことが確認されている最古の人類。森で暮らしていたが森ではサルのような四足歩行が多数派なのになぜか二足歩行の彼の方が生存競争に勝ってしまう。どういうことなのか?その謎を解く手掛かりがアフリカの東エチオピアの発掘現場で見つかった。

440万年前に生きていたご先祖様。身長およそ120cm。頭が小さく手足は長い。その足は物が掴(つか)めるサルのような形。木の上で暮らしていた。一方、骨盤はサルとは異なる形をしていて、横に広がっている。これは立った時に下がる内臓を支えるため。つまりラミダスは二足歩行していた。しかも木の上で暮らしながら二足歩行を始めていた。二足歩行は草原で始まったという従来の常識を覆(くつがえ)した。果物が目当てで歩いて来て両手一杯に抱えた。

しかし果物は運べても肉食獣から逃げるには足が遅くて不利だった。一体どうやって生存競争に勝ったのか?ラミダスが生存競争に勝った理由は発見現場そのものにある。実は二足歩行を始めた者が偶々(たまたま)、有利になる大地の大変動が起きた。地下のマントルの上昇によってアフリカを引き裂くように山脈が出現した。山脈で遮られた東側では乾燥が進み木々が疎(まば)らな場所が増えて行った。動物たちの楽園だった森が縮小し果物や森の恵みが手に入りにくくなっていった。すると偶々、森の中で二足歩行していたラミダスが一気に有利になった。遠くから餌を運ぶことができるから。偶然遭遇した地殻変動によって木登りが得意なサルたちを逆転し生存競争に勝った。

森の中で始めた二足歩行が偶々、有利になって生き残ったラミダス。この時、重大な変化が起こった。二足歩行とともにラミダスの体に起きた、或る変化。チンパンジーの場合、オスの犬歯はメスを巡って争うための武器として発達した。一方、ラミダスの犬歯が小さいのはオス同士がメスを巡って争わなかった証拠。特定のオスとメスが番(つがい)になるいわゆる一夫一妻制になっていた。森が縮小する中で子孫を残すためにはオスとメスが番となって協力するしかなかった。

二足歩行が偶然有利になり生き残った祖先。その偶然によって一夫一妻となり祖先は家族を持つヒトに進化した。私たち男性と女性であまり背が変わらない。体のサイズは同じぐらい。強大なオスがたくさんのメスを支配するような関係ではない。メスにとって特定のオスが自分にいつも食料を持って来てくれる。そういう優しいオスがいればうまく自分の子どもたちも育つ。

*

家族を持つヒトになったラミダスからは、やがて様々なタイプの人類が生まれた。でも生き残ったのはアウストラロピテクス・アファレンシスだけ。

ラミダスの身長がおよそ120cm程なのに対して、アファレンシスのオスが150cm程ということで30cmもラミダスより大きい。一方、アファレンシスの足はラミダスほど器用には動かなかった。もう殆ど地上に適応していた。およそ370万年前のアフリカ。更に乾燥化が進み木々はどんどん消えて草原が広がっていった。このころの人類アファレンシスはもはや豊かな森には頼れず過酷な環境の草原で生きて行くことを強いられる。

しかし足は遅く肉食獣のような牙も持たない無防備な生き物が、なぜ生存競争に勝つことができたのか? アファレンシスの暮らす草原。危険な草原で最もひ弱な者がどうやって生き残ったのか?

手掛かりは草原に残されたアファレンシスの足跡。およそ370万年前。時には10人以上の集団で歩き回っていた。これこそが過酷な草原でアファレンシスが生き延びた術(すべ)だった。複数の家族が集まって行動していた。アファレンシスは虫や草を食べていた。根っこまで。危険な草原で何とか食べ物を探すために祖先は、「仲間を持つ」ヒトに進化した。集団になり仲間が身を寄せ合っても過酷な草原ではまだまだか弱い存在。仲間を持つヒトに進化した私たちの祖先。

*

華奢(きゃしゃ)なホモ属と頑丈なパラントロプス属。中でもホモ・ハビリスとパラントロプス・ボイセイはほぼ同じ時代に 60万年ほど共存していた、いわばライバル。頭蓋骨にウルトラマンのような突起。物を噛(か)むための側頭筋という筋肉が、このパラントロプスでは頭全体を覆(おお)う位に発達。噛む力が強い。俗に頑丈型猿人。パラントロプスは固い豆や根っこをバリバリ食べた。だがパラントロプスの方は最終的には実は絶滅してしまう。

一見弱そうに見えるホモ・ハビリスの方がなぜ生存競争に打ち勝つことができたのか? 死肉を漁(あさ)ってるハイエナ。ご先祖様は木の棒を持って近づいて行って横取りした。ハビリスはまるでハイエナみたいに生き延びた。タンザニアのホモ・ハビリスの遺跡で発掘されたおよそ200万年前の骨に付いた幾筋(いくすじ)もの直線的な傷。ハビリスは石器を発明していた。弱者だったハビリスがパラントロプスを逆転し生き残るための武器になったのが石器。動物の死骸を漁って来たハビリス。骨を割ろうと石を振り下ろす。ケガもしただろうが何かにも気付いた。割れた石がナイフになるって気付いた。強靭(きょうじん)な顎(あご)で何でも食べられたパラントロプスは道具を生み出すことがなくやがて絶滅した。一方、顎の弱いハビリスは必死に足掻(あが)く中で、"偶然" 石器を生み出し大逆転。こうして私たちの祖先は道具を持つヒトに進化した。弱い方がピンチをチャンスに変えた。必要は発明の母。非常に厳しい状況の中で石器を発明。色んな種類の餌をうまく探す。

*

こうして石器の発明っていう大革命を起こしたホモ・ハビリスの後に登場したのがホモ・エレクトス。身長は最大で180cm。およそ180万年前に登場して5万年前まで地上に君臨していた。体毛が薄いし足がスラリと伸びた。ホモ・サピエンスと変わらない。何でこんな急に変わったのか? 実はこの体こそ他の強い人類が消えて行く中で、私たちの祖先が生き残る切り札になった。その理由はコーカサス地方ジョージアの遺跡の最新研究で明らかになった。エレクトスの骨と共に出土したのは数千点もの大型草食動物の骨。彼らが日常的に肉を食べていたことの証(あか)し。その狩りにこそエレクトスの体が大変化した。ご先祖様は肉食獣に狩られる側から狩る側に回った。

エレクトスは優れたランナーだった。発掘されたエレクトスの骨がそれを物語る。体毛が薄いことが長距離走を可能にした。実は多くの動物は体毛に覆われているため体温をうまく下げられない。このためアフリカの炎天下で激しい運動を続けると体温が上昇し熱中症になってしまう。ところが体毛が薄くなったエレクトス。汗を掻(か)くことで体温の上昇を防げるようになっていた。

こうして狩りを始めたエレクトスの内面に思わぬ変化が生まれる。心の進化。ドマニシ遺跡で見つかった頭蓋骨がそのことを物語っている。年老いてから亡くなったと推察されるこの個体の顎には歯が全くない。歯を失った後どうやって命を繋いだのか? それは仲間から柔らかい食べ物をもらうなどしていわば介護されていた。実は脳の大きさはエレクトスの登場から急速に大きくなっている。栄養豊富な肉を食べたことで脳が大きくなり知能が高くなった。そしてやがて "思いやりの心" が生まれた。食べ物に困り肉食に辿り着いたことによって、私たちの祖先は偶然心を持つヒトに進化した。狩りをするためには色々な知恵を働かせ、それによって肉も得られる。そうすると脳を養うことも十分にできるようになり、狩りもうまくなる。

ホモ・エレクトスはアフリカを出て、やがてアジア各地に広がった。実は北京原人、ジャワ原人と呼ばれているのも、種としてはエレクトス。そしてアフリカではエレクトスからホモ・ハイデルベルゲンシスという新しい人類が誕生した。それがヨーロッパに進出してネアンデルタール人になり、アフリカで留まった種は遂にホモ・サピエンスになった。30万~20万年前頃には少なくとも3種の人類・・・ホモ・エレクトス、ネアンデルタール人、ホモ・サピエンスが世界に存在した。

*

この最後にアフリカに現れたホモ・サピエンス。実は誕生した途端にとんでもない絶滅の危機に見舞われていた。19万年前から始まった氷期による地球規模の気候変動。温暖なアジアには余り影響がなくジャワ原人などにダメージはなかった。一方、ヨーロッパに進出していたネアンデルタール人は逸早(いちはや)く寒冷地に適応していたため生き延びることができた。しかしアフリカにいたホモ・サピエンスは窮地に立った。氷期には赤道付近では乾燥化が進みアフリカの草原はどんどん砂漠へと変わって行った。ホモ・サピエンスは住みかを追いやられ絶滅寸前の危機に陥る。そして行き着いた場所の一つが、南アフリカ共和国の南端にあるピナクル・ポイント。この洞窟の奥深くで絶滅寸前のサピエンスが逃げ込んだ痕跡が最近見つかった。

絶滅の危機に瀕(ひん)したサピエンスはどう生き延びたのか? 研究者たちを最も驚かせた発見が貝殻。それまで森や草原に暮らしていた人類が決して口にすることのなかった食料。祖先たちは幸運にも豊富に貝が採れる珍しい場所に辿り着いた。未知の食べ物を口にすることができた、好奇心の強い者だけが生き残った。この時サピエンスの人口は僅(わず)か1万人以下にまで激減した。その証拠は私たちの遺伝子に刻まれている。地球上に70億人もの人がいるのに遺伝子の違いがとても少ないからだ。一旦、激減した人口がその後急激に増えたため、見た目は違っても同じような遺伝子を持つ人が多くなった。見慣れぬ食べ物を口にする好奇心。それが祖先たちの生き残りに繋がった。私たちは皆、その好奇心溢(あふ)れるヒトの子孫なのだ。

遥か昔、森の中で二足歩行を始めた変わり者。

偶然の地殻変動で家族を持つヒトに進化した。

猛獣の攻撃から必死に身を守ろうと仲間を持つヒトになった。

更に飢えと空腹の中で足掻いた結果、偶々道具を持つヒトに進化。

肉を食べ脳が大きくなると心を持つヒトへと飛躍した。

そしてその全てを受け継ぎ好奇心で絶滅の危機を生き延びた

---それが私たちの先祖だった。

人類誕生から僕らへと続く進化の歴史は絶滅の崖っぷちで、"逆転に次ぐ逆転"。そこには約束された勝者も必然の敗者もいなかった。命を繋いだのは偶然の巡り合わせという、まさに奇跡だった。

人類進化の遥かなる旅。次に祖先たちを待ち受けていたのは手ごわいライバルとの激しい生存競争。そのライバルとは、ヨーロッパで独自の進化を遂げたあのネアンデルタール人(Homo neanderthalensis)。何と私たちの中にネアンデルタール人の遺伝子を受け継ぐ人がいる。私たちホモ・サピエンスとの間にどんなドラマを繰り広げたのか?

◇-------------------------------------------------------

■ 第2集「最強ライバルとの出会い そして別れ」

初放送日: 5/13(日) 21:00〜21:49

□ ホモ・サピエンスとネアンデルタール人の出会いと共存

およそ20万年前に生まれたホモ・サピエンスは、アフリカを旅立ち中東へと足を踏み入れた。

そこで待っていたのは、別種の人類ネアンデルタール人との出会い。

近年、ゲノム研究が進み、最新のDNA解析により、ネアンデルタール人とホモ・サピエンスが交配していたことが判明。

彼らとの混血で獲得した遺伝子が、私たちの進化に大きく貢献したことが分かって来た。

かつては、両者は対立していたと考えられていたが、実は共存していた可能性も浮かび上がっている。

しかし、出会いから僅か1万数千年後にネアンデルタール人は絶滅。

生き残ったのは華奢(きゃしゃ)な身体のサピエンスだった。

なぜ私たちの祖先だけが生き残ることができたのか?

カギを握っていたのは、ホモ・サピエンスの「弱さ」とそれを補うために進化させた「協力」だった。

ネアンデルタール人とホモ・サピエンスがヨーロッパで繰り広げた大逆転劇。その全貌を明らかにする。

□ ネアンデルタール人とは何者か?

ネアンデルタール人は、私たちホモ・サピエンスに最も近い人類の仲間。

40万年前頃に私たちと別れ、ユーラシア大陸で独自の進化を遂げた。

最大の特徴は、強靭な身体。レスラーのように筋肉隆々で、マンモスやバイソンなど大型動物を狩る屈強なハンターだった。

さらに近年、新発見が相次ぎ、言語を操り高度な文化を持っていた可能性が高い。

しかし、体力と知性を兼ね備えながら、およそ4万年前に絶滅した。

□ なぜホモ・サピエンスだけが生き残ったのか?

ネアンデルタール人に比べると、私たちホモ・サピエンスは華奢(きゃしゃ)で、力もひ弱だった。

にも拘(かか)わらず、祖先たちが生き残ることができた秘密は、実はその弱さにこそ因果関係が有った。

弱いからこそ安全な狩りを行うことができる道具を生み出し、仲間同士で力を合わせる「協力」を高めたのだ。そうして人口を増やしていったことで、脳の進化が促され、ホモ・サピエンスは全く新たな力「想像力」を獲得したと考えられている。

◇-------------------------------------------------------

■ 第3集「ついにヒトは海を越えた」

初放送日: 6/10(日) 21:00〜21:49

□ ホモ・サピエンスはなぜ世界に広がることができたのか?

かつてこの地球には、ホモ・サピエンス以外にもたくさんの種類の人類が暮らしていた。その中でも、世界中に広がることができたのは、私たちホモ・サピエンスだけだった。一体なぜか? その旅路には行く手を阻む大きな障壁が立ちはだかっていた。広大な海と極寒の北極圏。現代人でも困難な巨大な障壁を、数万年も前の人たちが突破できたのはなぜなのか? 謎を解くカギとなる、或る画期的な道具が発見された。ホモ・サピエンスのダイナミックな拡散を支えた可能性の有る、驚くべきテクノロジーに迫る。

□ なぜ広大な海を渡ることができたのか?

石器など限られた道具で生きていた時代に、なぜ広大な海を渡ることができたのか? その真相に迫るために訪ねたのは、世界最古の航海が行われたとされるアジアからオーストラリアの海域。数万年前に舟があったかどうかは、証拠が残っていないため謎であるが、近年、当時から高度な航海技術があったことを示唆する証拠が次々と見つかっている。年代は測定されていないが、舟を漕(こ)ぐ人を描いた洞窟壁画も見つかった。ホモ・サピエンスの大拡散を可能にした技術とは?

□ なぜ極寒の地に進出できたのか?

北緯70度のロシア極寒大地に、ヤナRHSという3万2千年前の遺跡が見つかった。石器時代のホモ・サピエンスが、他の人類たちが辿り着けなかった北極圏にも進出していた証拠だ。熱帯生まれのサピエンスにとって、極寒の地は過酷な環境であった筈。なぜ進出し、どうやって耐えたのか? その謎を解くカギとなる道具が、ヤナRHSから見つかった。サピエンスは、画期的な発明品を武器に、寒い土地でも豊かに暮らしていた可能性が有る。サピエンスの偉大な力を明らかにする。