定年まで今の会社で働き続けるか、第二の人生として独立するかを悩んでいます。今日は、独立に向けてできることを考えてみました。

独立のメリット

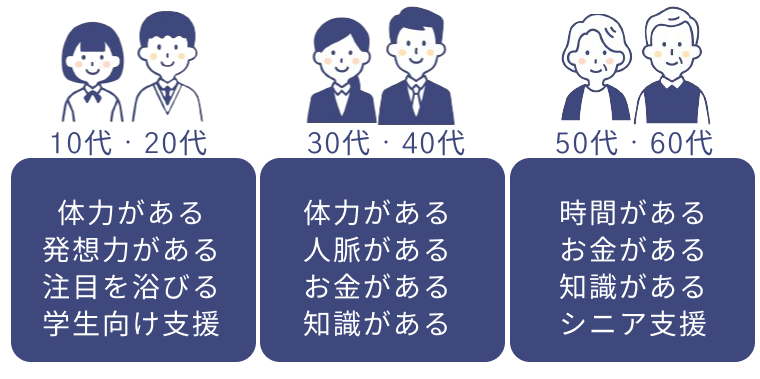

50代での独立には多くのメリットがあります。これまでの経験を活かせることや、家庭環境が落ち着いていることが挙げられます。特に、50代は子育てが一段落し、自分の時間を持てるようになる時期です。このタイミングで独立を考える人が増えているのも納得です。

例えば、これまでの職場で培った人脈や専門知識を活かして、新たなビジネスを立ち上げることができます。さらに、独立することで自分のペースで働くことができ、ライフスタイルを自分でコントロールできるようになります。

独立のデメリット

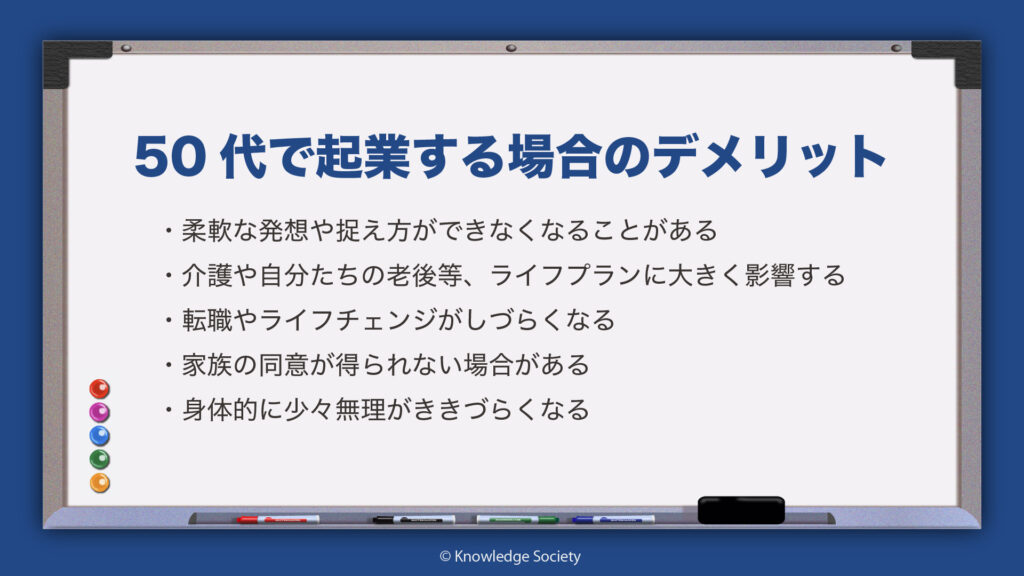

一方で、独立にはデメリットも存在します。特に、柔軟な思考が求められることや、家族のサポートが得られない場合もあります。50代での独立は、体力的な面でも挑戦が伴います。例えば、急な仕事の依頼や、長時間の労働が必要になることもあります。

また、独立後は収入が不安定になる可能性もあるため、経済的なリスクを考慮する必要があります。特に、家族を養っている場合は、慎重に計画を立てることが重要です。

独立に向けた準備

独立を目指すためには、事前の準備が不可欠です。具体的なステップや必要なスキルについて考えてみましょう。まずは、自分の得意な分野や興味のあるビジネスアイデアをリストアップしてみることから始めましょう。

次に、ビジネスプランを作成し、必要な資金やリソースを見積もります。さらに、マーケティング戦略や顧客ターゲットを明確にすることも大切です。これらの準備を通じて、自分のビジネスがどのように成長していくのかをイメージすることができます。

独立している人の割合

50代で独立している人の割合は年々増加しています。具体的なデータを見てみましょう。最近の調査によると、50代で独立した人の数は、過去5年間で約20%増加しています。この背景には、定年後の働き方の多様化や、ライフスタイルの変化が影響しています。

また、独立して成功している人の多くは、これまでの経験を活かし、ニッチな市場をターゲットにしていることが特徴です。自分の強みを理解し、それをビジネスに活かすことが成功の鍵となります。

成功するためのポイント

独立を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。具体的な事例を交えながら解説します。まず、成功するためには、自己管理能力が求められます。時間の使い方や、仕事の優先順位をしっかりと管理することが重要です。

また、ネットワークを広げることも大切です。ビジネスを進める上で、他の起業家や専門家とのつながりが役立つことが多いです。定期的にセミナーや勉強会に参加し、情報を収集することをお勧めします。

独立は大きな決断ですが、しっかりと準備をすれば成功の可能性は高まります。自分の人生を自分で切り開くために、今からできることを考えてみましょう。

![「えっ!私の年収低すぎ?」の写真[モデル:大川竜弥]](https://user0514.cdnw.net/shared/img/thumb/TAN_eenensyuhikusugi_TP_V.jpg)