会社によって年齢は異なりますが、日本企業には役職定年という文化があります。それまで仕事を頑張ってきた人にとって役職定年は受け入れられなかったり、肩の荷が下りてよかったり様々です。今回、役職定年について調べてみました。

役職定年とは

役職定年とは、特定の役職に就いている社員が、一定の年齢に達した際にその役職を退くことを指します。日本の多くの企業では、60歳や65歳が一般的な年齢とされています。この制度は、組織の新陳代謝を促進し、若手社員に昇進の機会を与えることを目的としています。

役職定年の背景には、少子高齢化や労働力不足が影響しています。企業は、経験豊富なシニア社員を活用しつつも、若手社員の成長を促す必要があります。このような状況下で、役職定年制度は重要な役割を果たしています。

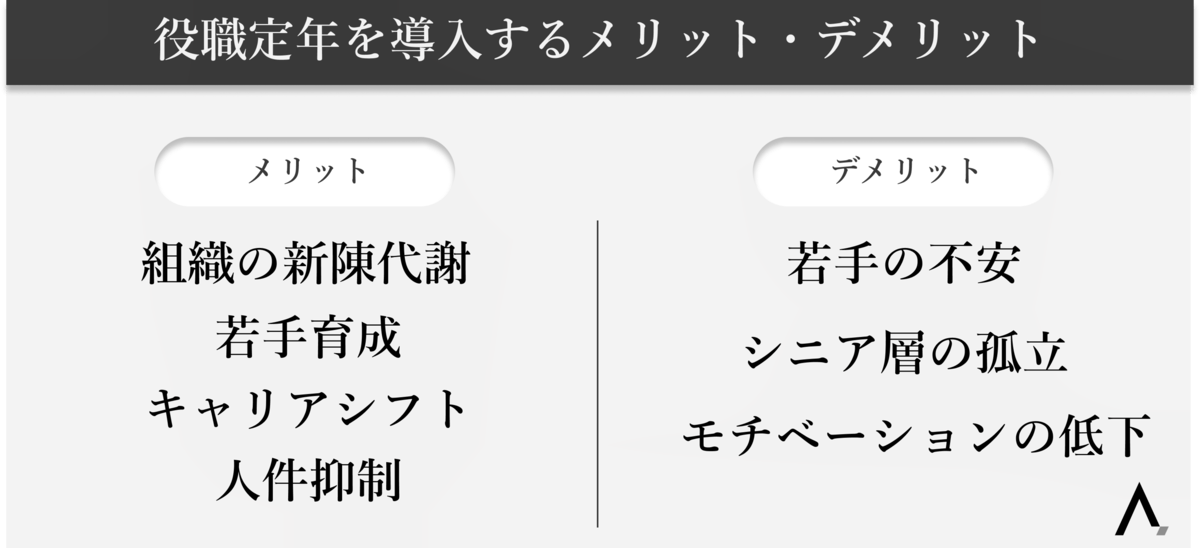

役職定年のメリット

役職定年には多くのメリットがあります。まず、若手社員にとっては、昇進のチャンスが増えることが挙げられます。上のポジションが空くことで、若手社員が新たな役割を担うことができ、組織全体の活性化につながります。

また、役職定年によって組織が新陳代謝を促進されるため、企業の競争力が向上します。新しいアイデアや視点が取り入れられることで、より柔軟で革新的な組織が形成されるのです。

さらに、役職定年はシニア社員にとっても、肩の荷が下りる機会となることがあります。長年の責任から解放されることで、次のステップに進むことができるのです。

役職定年のデメリット

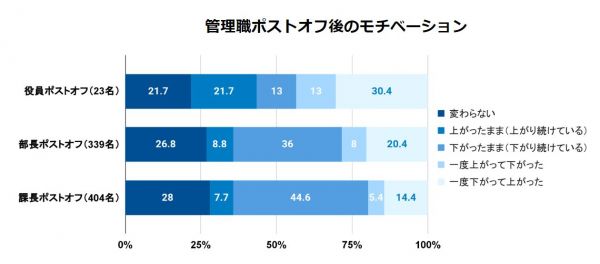

一方で、役職定年にはデメリットも存在します。特に、長年同じ役職に就いていた社員にとっては、モチベーションの低下が懸念されます。役職を失うことは、自己価値感に影響を与えることがあるため、心理的な負担が大きいのです。

また、シニア社員が役職を退くことで、孤立感を感じることもあります。若手社員とのコミュニケーションが減少し、職場での居場所を失うことがあるため、企業はこの点にも配慮する必要があります。

役職定年制度が導入されることで、年齢差別と捉えられることもあります。特に、優秀な人材が早期に退任させられることは、組織のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。

働き方の変化

役職定年制度は、働き方にも大きな変化をもたらします。特に、シニア社員が役職を退くことで、若手社員がリーダーシップを発揮する機会が増えます。これにより、組織内のコミュニケーションが活性化し、フラットな組織文化が形成されることが期待されます。

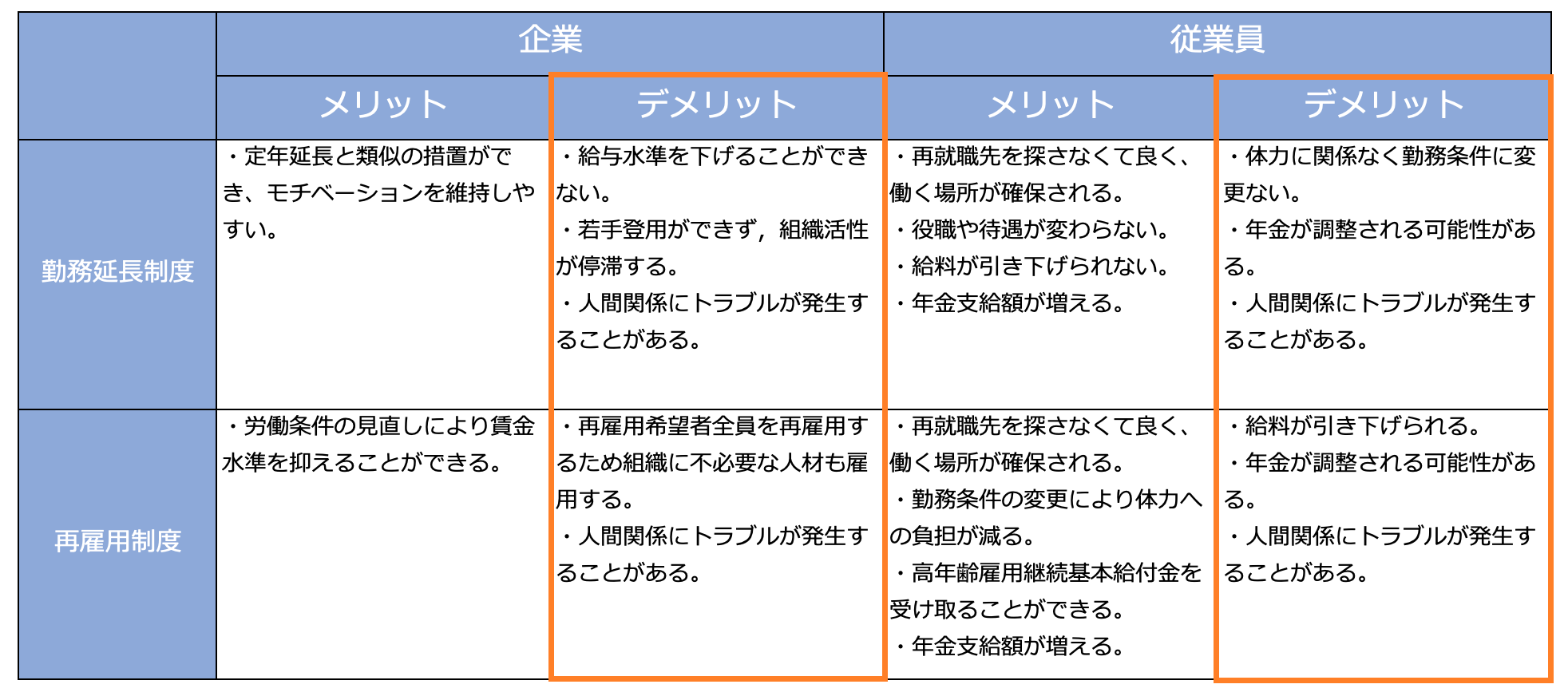

また、役職定年を迎えたシニア社員が、再雇用や別の役割で活躍するケースも増えています。これにより、経験豊富な人材が企業に残り続けることができ、組織の知識やノウハウが継承されるのです。

役職定年制度の実際

実際に役職定年制度を導入している企業の事例を見てみると、さまざまな取り組みが行われています。例えば、役職定年を迎えた社員に対して、キャリアカウンセリングを提供する企業もあります。これにより、次のステップを見据えたサポートが行われ、社員の不安を軽減することができます。

また、役職定年後もシニア社員が活躍できるようなプロジェクトを立ち上げる企業も増えています。これにより、シニア社員が持つ経験や知識を活かしつつ、若手社員との協働が促進されるのです。

役職定年の未来と働き方の展望

役職定年制度は、今後も多くの企業で重要なテーマとなるでしょう。少子高齢化が進む中で、企業は人材の活用方法を見直す必要があります。役職定年を通じて、組織の新陳代謝を促進し、若手社員の成長を支援することが求められています。

また、役職定年制度の導入にあたっては、シニア社員のモチベーションを維持するための施策が重要です。企業は、シニア社員が安心して働ける環境を整えることで、組織全体のパフォーマンスを向上させることができるでしょう。

役職定年は、働き方の変化を促す重要な制度です。今後の日本企業において、どのようにこの制度が進化していくのか、注目していきたいと思います。